45 2

Geschlechtsorgane des Amphioxus. Beiderseits des Kiemendarmes

liegt eine Anzahl von 20—30 elliptischen oder rundlich-viereckigen

Säckchen, welche mit bloßem Auge von außen leicht zu sehen

sind, da sie durch die dünne, durchsichtige Leibeswand hindurchschimmern.

Diese Säckchen sind die Ge s chl e cht sdrüs en

(Gonades) ; sie sind in beiden Geschlechtern von gleicher Größe

und Gestalt, nur ihrem Inhalte nach verschieden. Beim Weibchen

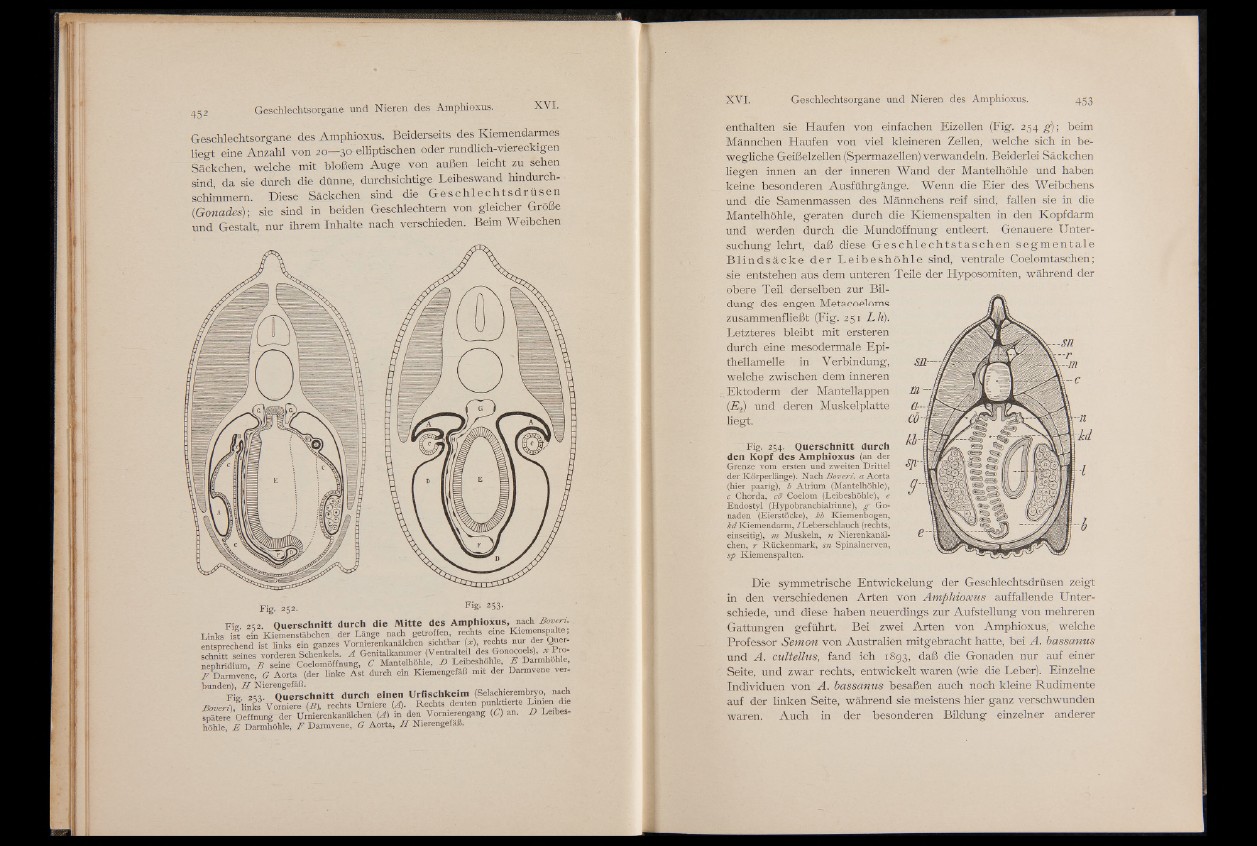

Fig. 252. Fig. z53-

Fig. 2?2. Querschnitt durch die Mitte des Amphioxus, nach U M

Links iS ein Kiemenstäbchen der Länge nach getroffen, rechts eine Kiemenspalte,

entsprechend ist links ein ganzes Vomierenkanälcben sichtbar (*), rechts nur der Que -

schnitt seines vorderen Schenkels. A Gemtalkammer (Ventralted des Gono^oels), x Pro-

nephridium, B seine Coelomöffnnng, C Mantelhohle, D Leibeshohle, B Darmhohle,

y Dannvene, G Aorta (der linke Ast durch ein Kiemengefäß mit der Darmvene verbunden),

H Nierengefäß. , . , ,

Fig. 2 « . Querschnitt durch einen Urfischkeim (Seladnerembryo, nach

links Vomiere ■ rechts Umiere (A). Redite deuten punktierte Limen die

spätere Oeffnung'der Urnierenkanälchen (A) in den Vornierengang (C) an. D Leibeshöhle,

E Darmhöhle, F Darmvene, G Aorta, H Nierengefaß.

enthalten sie Haufen von einfachen Eizellen (Fig. 254 g); beim

Männchen Haufen von viel kleineren Zellen, welche sich in bewegliche

Geißelzellen (Spermazellen) verwandeln. Beiderlei Säckchen

hegen innen an der inneren Wand der Mantelhöhle uiid haben

keine besonderen Ausführgänge. Wenn die Eier des Weibchens

und die Samenmassen des Männchens reif sind, fallen sie in die

Mantelhöhle, geraten durch die Kiemenspalten in den Kopfdarm

und werden durch die Mundöffnung entleert. Genauere Untersuchung

lehrt, daß diese Ge s chle cht s ta s chen s egmenta le

B l in d s ä c k e der L e ibe shöhle sind, ventrale Coelomtaschen;

sie entstehen aus dem unteren Teile der Hyposomiten, während der

obere Teil derselben zur Bildung

des engen Metacoeloms

zusammenfließt (Fig. 251 Lh).

Letzteres bleibt mit ersteren

durch eine mesodermale Epithellamelle

in Verbindung,

welche zwischen dem inneren

Ektoderm der Mantellappen

(-E2) und deren Muskelplatte

Hegt.

~ Fig. 254. Querschnitt durch

den Kopf des Amphioxus (an der

Grenze vom ersten und zweiten Drittel

der Körperlänge). Nach Boveri. a Aorta

(hier paarig), b Atrium (Mantelhöhle),

c Chorda, cö Coelom (Leibeshöhle), e

Endostyl (Hypobranchialrinne), g Gonaden

(Eierstöcke), kb Kiemenbogen,

kd Kiemendarm, l Leberschlauch (rechts,

einseitig), m Muskeln, # Nierenkanälchen,

r Rückenmark, sn Spinalnerven,

sfi Kiemenspalten.

Die symmetrische Entwickelung der Geschlechtsdrüsen zeigt

in den verschiedenen Arten von Amphioxus auffallende Unterschiede,

und diese haben neuerdings zur Aufstehung von mehreren

Gattungen geführt. Bei zwei Arten von Amphioxus; welche

Professor Semon von Australien mitgebracht hatte, bei A. bassanus

und A. cultellus, fand ich 1893, daß die Gonaden nur auf einer

Seite, und zwar rechts,' entwickelt waren (wie die Leber). Einzelne

Individuen von A. bassanus besaßen auch noch kleine Rudimente

auf der linken Seite, während sie meistens hier ganz verschwunden

waren. Auch in der besonderen Bildung einzelner anderer