Skelette in der Steinkohle und im Perm, sowie auch in der Trias

gefunden worden sind. Allein schon von dem merkwürdigen Bran-

chiosaurus amblystomus (Fig. 314) entdeckte Credner (1886) im

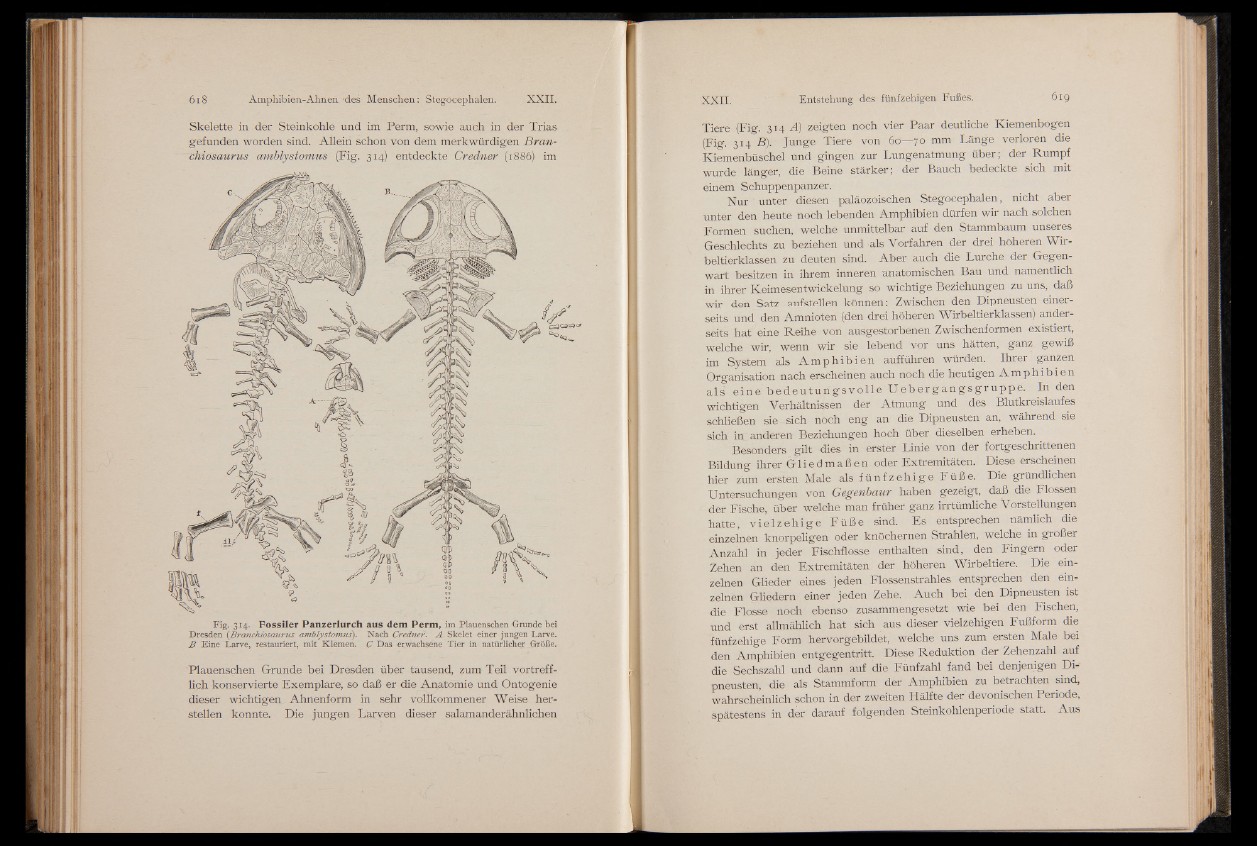

Fig. 314. Fossiler Panzerlurch aus dem Perm, im Plauenschen Grunde bei

Dresden (Branchiosaurus amblystomus). Nach Credner. A Skelet einer jungen Larve.

B Eine Larve, restauriert, mit Kiemen. C Das erwachsene Tier in natürlicher Größe.

Plauenschen Grunde bei Dresden über tausend, zum Teil vortrefflich

konservierte Exemplare, so daß er die Anatomie und Ontogenie

dieser wichtigem Ahnenform in sehr vollkommener Weise herstellen

konnte. Die jungen Larven dieser salamanderähnlichen

Tiere (Fig. 314 Ä) zeigten noch vier Paar deutliche Kiemenbogen

(Fig. 314 B). Junge Tiere von 60 -70 mm Länge verloren die

Kiemenbüschel und gingen zur Lungenatmung über; der Rumpf

wurde länger, die Beine stärker; der Bauch bedeckte sich mit

einem Schuppenpanzer.

Nur unter diesen paläozoischen Stegocephalen, nicht aber

unter den heute noch lebenden Amphibien dürfen wir nach solchen

Formen suchen, welche unmittelbar auf den Stammbaum unseres

Geschlechts zu beziehen und als Vorfahren der drei höheren Wirbeltierklassen

zu deuten sind. Aber auch die Lurche der Gegenwart

besitzen in ihrem inneren anatomischen Bau und namentlich

in ihrer Keimesentwickelung so wichtige Beziehungen zu uns, daß

wir den Satz aufstellen können: Zwischen den Dipneusten einerseits

und den Amnioten (den drei höheren Wirbeltierklassen) anderseits

hat' eine Reihe von ausgestorbenen Zwischenformen existiert,

welche wir, wenn wir sie lebend vor uns hätten, ganz gewiß

im System als Amphibien aufführen würden. Ihrer ganzen

Organisation nach erscheinen auch noch die heutigen Amphibien

als eine b ed eu tung s vo l l e Ueb e r g an g s g ru p p e . In den

wichtigen Verhältnissen der Atmung und des Blutkreislaufes

schließen sie sich noch eng an die Dipneusten an, während sie

sich irr anderen Beziehungen hoch über dieselben erheben.

Besonders gilt dies in erster Linie von der fortgeschrittenen

Bildung ihrer Gl iedmaßen oder Extremitäten. Diese erscheinen

hier zürn ersten Male als fün f z eh ig e Füße. Die gründlichen

Untersuchungen von Gegenbaur haben gezeigt, daß die Flossen

der Fische, über welche man früher ganz irrtümliche Vorstellungen

hatte, vie l z e l l ig e Füße sind. Es entsprechen nämlich die

einzelnen knorpeligen oder knöchernen Strahlen, welche in großer

Anzahl in jeder Fischflosse enthalten sind, den Fingern oder

Zehen an den Extremitäten der höheren Wirbeltiere. Die einzelnen

Glieder eines jeden Flossenstrahles entsprechen den einzelnen

Gliedern einer jeden Zehe. Auch bei den Dipneusten ist

die Flosse noch ebenso zusammengesetzt wie bei den Fischen,

und erst allmählich hat sich aus dieser vielzelligen Fußform die

fünfzehige Form hervorgebildet, welche uns zum ersten Male bei

den Amphibien entgegentritt. Diese Reduktion der Zehenzahl auf

die Sechszahl und dann auf die Fünfzahl fand bei denjenigen Dipneusten,

die als Stammform der Amphibien zu betrachten sind,

wahrscheinlich schon in der zweiten Hälfte der devonischen Periode,

spätestens in der darauf folgenden Steinkohlenperiode statt. Aus