genügen für seine Ernährung' die Zirkulations-Verhältnisse im

Dottersack und in der Allantois, wie wir sie auch bei den Mono-

tremen, den Vögeln und Reptilien treffen. Bei den Placentaltieren

hingegen, wo die Schwangerschaft sich sehr verlängert, wo der

Embryo im mütterlichen Uterus viel längere Zeit hindurch verweilt,

und unter dem Schutze der ihn umgebenden Hüllen seine

vollständige Ausbildung erreicht, muß notwendig durch einen

neuen Mechanismus eine direkte Zufuhr von reichlicherem Nahrungsmaterial

vermittelt werden, und das geschieht in ausgezeichneter

Weise durch die Entwickelung der Placenta oder des blutreichen

Gefäßkuchens.

Um nun die Bildung dieser Pla c enta und ihrer wichtigen

Modifikationen bei den verschiedenen Placentaltieren klar zu verstehen

und richtig zu würdigen, müssen wir zunächst nochmals

einen Rückblick auf die äußeren Hüllen des Säugetiereies werfen.

Sie .werden sich erinnern, daß die äußere Umhüllung desselben

anfänglich, und auch noch während der Gastrulation, durch die

sogenannte „Zona pellucida“ gebildet wurde, und durch die dicke

Eiweißhülle, welche sich äußerlich um die letztere angelagert hatte

(Fig. 71—74, S. 223). Wir nannten diese beiden äußeren, später

verschmelzenden Hüllen zusammen V o r hül le oder Prochorion.

Schon frühzeitig (beim Menschen schon in der ersten Woche der

Entwickelung) verschwindet dieses Prochorion, und an seine Stelle

tritt die ble ibende äußere Eihaut oder das Chorion. Dieses

letztere ist aber nichts anderes als die „seröse Hül le “ (Serolemma),

deren Entstehung aus dem äußeren Keimblatte der Keimhautblase

wir schon früher kennen gelernt haben (vergl. S. 393,

und Fig. 223, 224, S. 410). Anfänglich ist das eine ganz glatte

und dünne Membran, welche als geschlossene kugelige Blase das

ganze Ei umgibt. Sehr bald aber bedeckt sich das amniogene

Chorion mit einer Masse ^kleiner Hervorragungen oder Zotten

(Fig. 207, 225 chz). Diese wachsen in die Höhlungen der Uterindrüsen,

in schlauchförmige Vertiefungen def Uterusschleimhaut

'hinein und befestigen so die Frucht an der Wand des Fruchtbehälters.

Gleich dem ganzen Chorion bestehen auch seine hohlen

Zotten aus einer dünnen Zellenlage, welche der Hornplatte angehört,

und einer dünnen, darunter hegenden Schicht von lockerem

Bindegewebe (Fortsetzung des parietalen Mesoblastes). Sehr rasch

erreichen sie eine außerordentliche Entwickelung, indem sie kräftig

wachsen und Aich verästeln. Ueberall sprossen dazwischen neue

Zotten aus der serösen Hülle hervor, und so ist bald (beim

menschlichen Embryo schon in der zweiten Woche) die ganze äußere

Oberfläche des Eies mit einem dichten Walde der zierlichsten

Zotten bekleidet (Taf, X V und Fig. 206, 207, S. 397). Aeußerlich

sind die Zotten von einer mütterlichen Zellenschicht überzogen,

dem flachen Epithel der Uterindrüsen. Ihre Verwachsung erfolgt

schon in der ersten Woche der Entwickelung.

In diese Chorionzotten wachsen nun von innen her verästelte

Blutgefäße hinein, welche vom Darmfaserblatte der Al lanto i s

stammen, und welche das kindliche Blut durch die Nabelgefäße

zugeführt erhalten (Fig. 327 chz). Auf der anderen Seite entwickeln

sich dichte Blutgefäßnetze in der Schleimhaut, welche die Innenfläche

des mütterlichen Fruchtbehälters oder Uterus auskleidet,

vorzugsweise in der Umgebung

der Vertiefungen, in welche die

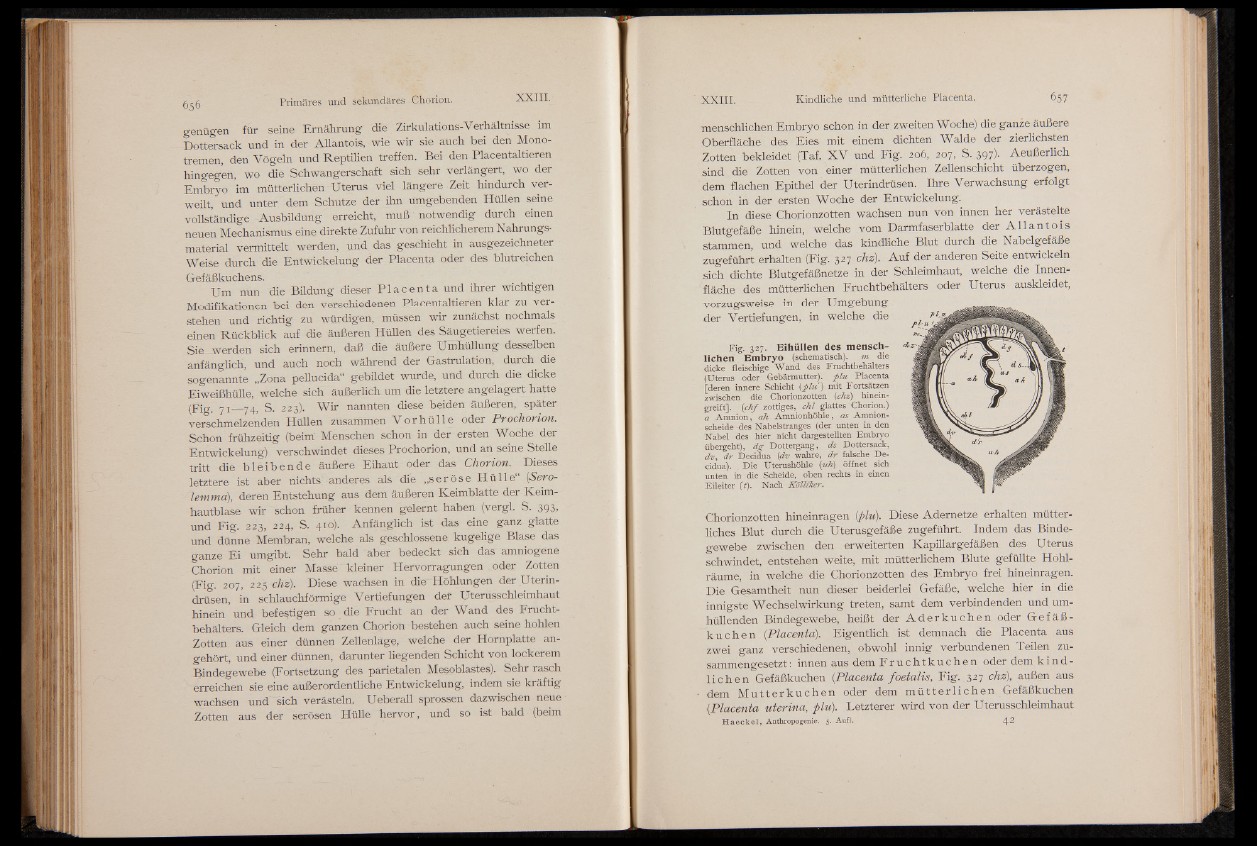

Fig. 327. Eihüllen des menschlichen

Embryo (schematisch), m die

dicke fleischige "Wand des Fruchtbehälters

(Uterus oder Gebärmutter), p lu Placenta

[deren innere Schicht (p lu ) mit Fortsätzen

zwischen die Chorionzotten (chz) hineingreift].

(ch f zottiges, ch l glattes Chorion.)

a Amnion, ah Amnionhöhle, cts Amnionscheide

des Nabelstranges (der unten in den

Nabel des hier nicht dargestellten Embryo

übergeht), dg Dottergang, ds Dottersack,

d v, dr Deddua (du wahre, d r falsche De-

cidua). , Die Uterushöhle (uh) öffnet sich

unten in die . Scheide, oben rechts in einen

Eüeiter (t). Nach K ö lliker.

Chorionzotten hineinragen (plu). Diese Adernetze erhalten mütterliches

Blut durch die Uterusgefäße zugeführt. Indem das Bindegewebe

zwischen den erweiterten Kapillargefäßen des Uterus

schwindet, entstehen weite, mit mütterlichem Blute gefüllte Höhlräume,

in welche die Chorionzotten des Embryo frei hineinragen.

Die Gesamtheit nun dieser beiderlei Gefäße, welche hier in die

innigste Wechselwirkung treten, samt dem verbindenden und umhüllenden

Bindegewebe, heißt der Ad e r k u c h e n oder Gefäß-

kuchen (Placenta). Eigentlich ist demnach die Placenta aus

zwei ganz verschiedenen, obwohl innig verbundenen Teilen zusammengesetzt:

innen aus dem Fru chtku chen oder dem k in d l

i chen Gefäßkuchen (.Placenta foetalis, Fig. 327 chz), außen aus

dem Mut te rkuchen oder dem müt te r l ichen Gefäßkuchen

(Placenta uterina, plu). Letzterer wird von der Uterusschleimhaut

H a e c k e l , Anthropogenie. 5. Aufl. \ 2