aus (Nervus olfactorius), das erste Hirnnervenpaar. Die Ausbreitung

seiner Aeste geschieht teils auf der Scheidewand, teils

auf den inneren Seitenwänden der Nasenhöhlen, an welchen die

sogenannten „Muscheln“ , komplizierte Knochenbildungen, angebracht

sind. Diese Riechmuscheln sind bei vielen höheren Säugetieren

viel stärker entwickelt als beim Menschen. Bei allen

Säugetieren sind jederseits drei Muscheln vorhanden. Die Geruchsempfindung

entsteht dadurch, daß der Luftstrom, welcher riechbare

Stoffe enthält, über die Schleimhaut der Höhlen herüberstreicht

und dort die Riechzellen der Nervenendigungen berührt.

Die charakteristischen Eigentümlichkeiten, durch welche sich

das Geruchsorgan der Säugetiere von demjenigen der niederen

Wirbeltiere unterscheidet, besitzt auch der Mensch. In allen wesentlichen

Beziehungen gleicht unsere menschliche Nase vollkommen

derjenigen der catar rhinen Af fen, von denen einige sich

sogar durch eine ganz menschliche äußere Nase auszeichnen

(vergl. das Gesicht des Nasenaffen, Taf. XXV). Die erste Anlage

des Geruchsorganes im menschlichen Embryo läßt jedoch die zukünftige

edle Gestalt unserer Catarrhinennase in keiner Weise

ahnen. Vielmehr tritt dieselbe in derjenigen Form auf, in welcher

das Geruchsorgan bei den Fi schen zeitlebens verharrt, nämlich

in Gestalt von ein paar einfachen Hautgrübehen an der äußeren

Oberfläche des Kopfes. Bei allen Fischen finden wir oben am

Kopfe zwei solche einfache, blinde Geruchsgruben vor; bald liegen,

sie mehr oben, in der Nähe der Augen, bald mehr vorn an der

Schnauzenspitze, bald mehr unten, in der Nähe der Mundspalte

(Fig. 303, S. 60 r). Sie sind mit einer faltigen Schleimhaut ausgekleidet,

auf welcher sich die Endäste der Geruchsnerven ausbreiten.

Diese ursprünglichste Anlage der paarigen Nase ist bei allen

Gnathostomen oder Amphirrhinen dieselbe; sie hat mit der primitiven

Mundhöhle gar keine Verbindung. Aber schon bei einem

Teile der Urfische beginnt sich später eine solche Verbindung zu

bilden, indem eine oberflächliche Hautfurche jederseits von der

Nasengrube zu dem benachbarten Mundwinkel zieht. Diese Furche,

die Nasenr inne oder Na'senfurche (Fig. 368 r) ist von großer

Bedeutung. Bei manchen Haifischen, z. B. bei Scyllium, legt sich

ein besonderer Fortsatz der Stirnhaut, die Nasenklappe oder der

„innere Nasenfortsatz“, von innen her über die Nasenrinne herüber

(n, n). Diesem gegenüber erhebt sich der äußere Rand der

Furche als „äußerer Nasenfortsatz“. Indem bei den Dipneusten

und Amphibien die beiden Nasenfortsätze über der Nasenrinne

sich begegnen und verwachsen, wird letztere in einen Kanal, den

„Nasenkanal“, verwandelt. Wir können nunmehr von den äußeren

Nasengruben aus durch die Nasenkanäle direkt in die Mundhöhle

gelangen, die ganz unabhängig von ersteren sich gebildet

hatte. Bei den Dipneusten und niederen Amphibien liegt die

innere Oeffnung der Nasenkanäle weit vorn (hinter den Lippen),

bei den höheren Amphibien weiter hinten. Endlich bei den drei

höchsten Wirbeltierklassen, bei den Amnioten, zerfällt die primäre

Mundhöhle durch die Ausbildung des horizontalen Gaumendaches

in zwei gänzlich getrennte Hohlräume, die. obere (sekundäre)

Nasenhöhle und die untere (sekundäre) Mundhöhle. Die Nasenhöhle

wiederum zerfällt durch die

Ausbildung der vertikalen Nasenscheidewand

in zwei getrennte

Hälften, eine rechte und eine linke

Nasenhöhle.

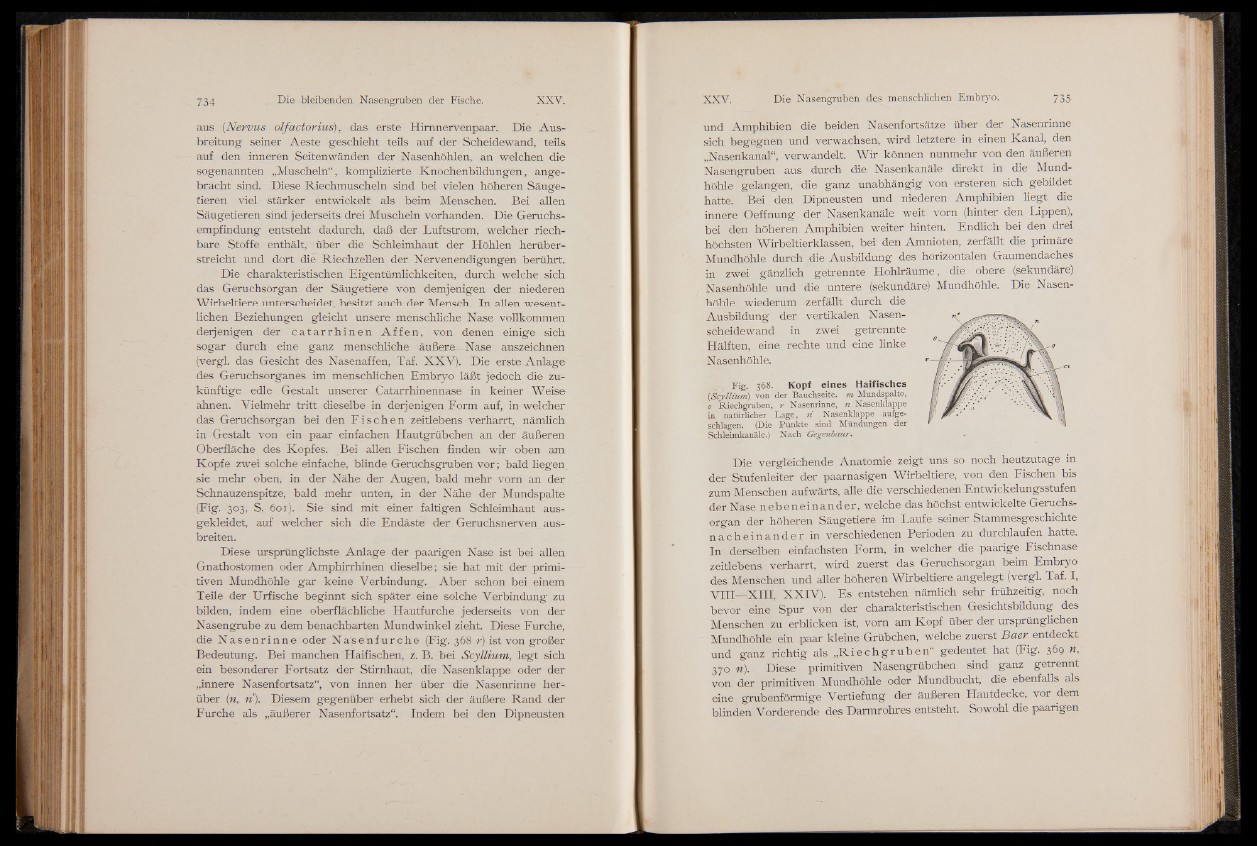

I Fig. 368. Kopf eines Haifisches

(,Scyllium.) von der Bauchseite, m Mundspalte,

6 Riechgruben, r Nasenrinne, n NasenHappe

in natürlicher Lage, n Nasenklappe aufgeschlagen.

(Die Punkte sind Mündungen der

Schlehnkanäle.) Nach Gegeribaur.

Die vergleichende Anatomie zeigt uns so noch heutzutage in

der Stufenleiter der paarnasigen Wirbeltiere, von den Fischen bis

zum Menschen aufwärts, alle die verschiedenen Entwickelungsstufen

der Nase nebeneinander , welche das höchst entwickelte Geruchsorgan

der höheren Säugetiere im Laufe seiner Stammesgeschichte

nache inande r in verschiedenen Perioden zu durchlaufen hatte.

In derselben einfachsten Form, in welcher die paarige Fischnase

zeitlebens verharrt, wird zuerst das Geruchsorgan beim Embryo

des Menschen und aller höheren Wirbeltiere angelegt (vergl. Taf. I,

VIII—XIII, XXIV). Es entstehen nämlich sehr frühzeitig, noch

bevor eine Spur von der charakteristischen Gesichtsbildung des

Menschen zu erblicken ist, vorn am Kopf über der ursprünglichen

Mundhöhle ein paar kleine Grübchen, welche zuerst Baer entdeckt

und ganz richtig als „Rie chg ruben gedeutet hat (Fig. 369

370 n). Diese primitiven Nasengrübchen sind ganz getrennt

von der primitiven Mundhöhle oder Mundbucht, die ebenfalls als

eine grubenförmige Vertiefung der äußeren Hautdecke, vor dem

blinden Vorderende des Darmrohres entsteht. Sowohl die paarigen