Wohl das Merkwürdigste ist, daß er aus einer holzartigen Masse,

aus C e 11 u 1 o,s e , besteht, aus demselben „Pflanzenzellstoff“, welcher

die festen Hüllen der Pflanzenzellen, die Substanz des Holzes, bildet.

Die Tunicaten sind die einzige Tierklasse, welche in Wahrheit ein

CellulosekleidJ f eine holzartige Umhüllung, besitzen. Bisweilen ist

der Cellulosemantel bunt gefärbt, anderemal farblos. Nicht selten

ist er mit Stacheln oder Haaren, ähnlich einem Cactus, besetzt.

Oft sind eine Masse fremder Körper: Steine, Sand, Bruchstücke

von Muschelschalen u. s. w. in den Mantel

eingewebt. Eine Ascidie führt davon den

Namen „Mikrokosmos“. (Vergleiche

Tafel 85 meiner „Kunstförmen der

Natur“, Leipzig, 1903.)

Um die innere Organisation der

Ascidie richtig zu. würdigen und cjie

Vergleichung mit den* Amphioxus

durchführen zu können, müssen wir

sie uns in derselben Lage wie in

den- letzteren vorstellen (Taf-, XIX,

Fig. 15, von der linken Seite; das Mundende

ist nach oben, der Rücken nach

reehts, der Bauch nach links gerichtet).

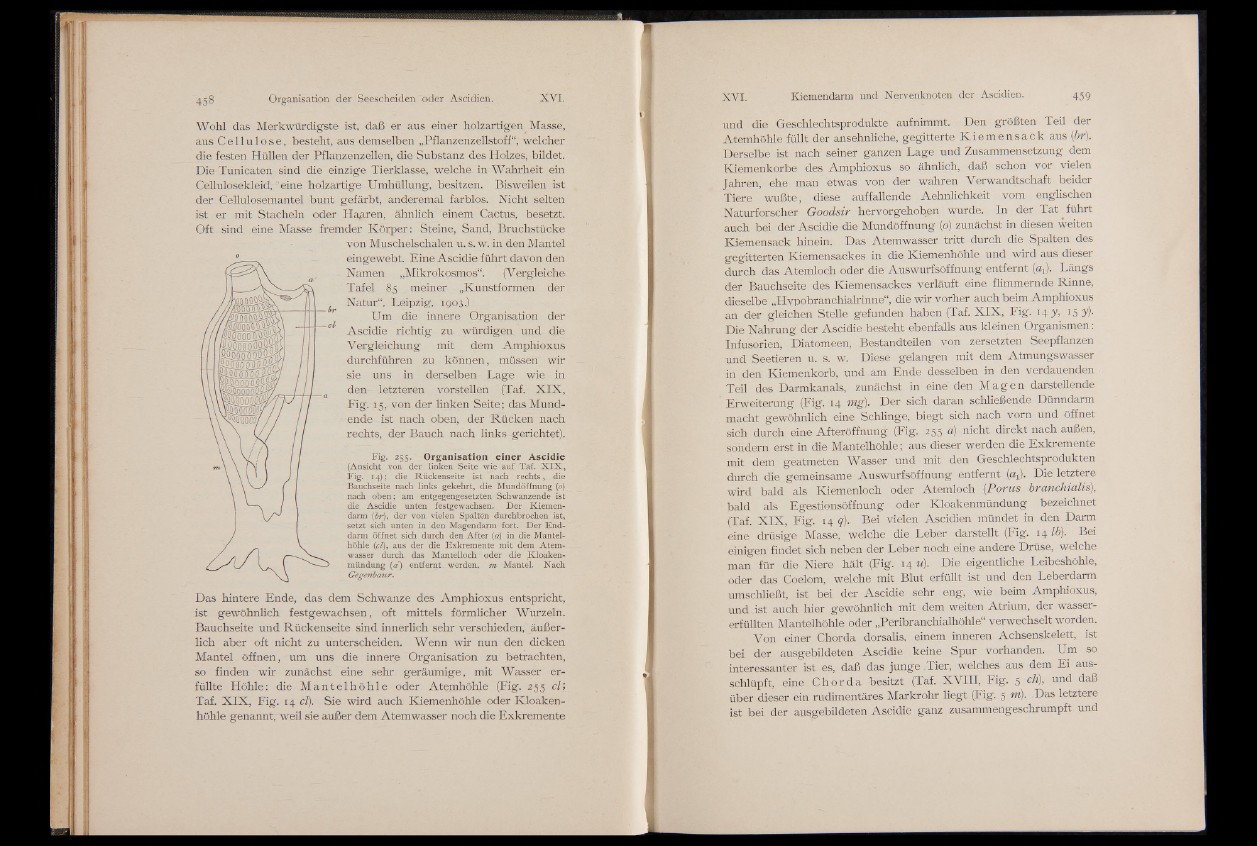

. Fig. 255. Organisation einer Ascidie

(Ansicht von der linken Seite wie auf Täf. X IX ,

Fig. 14); die Rückenseite ist nach rechts, die

Bauchseite nach links gekehrt, die Mundöffnung (o)

nach oben; am entgegengesetzten Schwanzende ist

die Ascidie unten festgewachsen. Der Kiemendarm

(br), der von vielen Spälten durchbrochen ist,

setzt sich unten in den Magendarm fort. Der Enddarm

öffnet sich durch den After (a) in die Mantelhöhle

(cl), aus der die Exkremente mit dem Atemwasser

durch das Mantelloch oder die Kloakenmündung

(a ) entfernt werden, m Mantel. Nach

Gegeribaur.

Das hintere Ende, das dem Schwänze des Amphioxus entspricht,

ist gewöhnlich festgewachsen, oft mittels förmlicher Wurzeln.

Bauchseite und Rückenseite sind innerlich sehr verschieden,' äußerlich

aber oft nicht zu unterscheiden. Wenn wir nun den dicken

Mantel öffnen, um uns die, innere Organisation zu betrachten,

so finden wir zunächst eine sehr geräumige, mit Wasser erfüllte

Höhle: die Mante lhöhl e oder Atemhöhle (Fig. 255 cl',

Taf. XIX, Fig. 14 et). Sie wird auch Kiemenhöhle oder Kloakenhöhle

genanntpweil sie außer dem Atemwasser noch die Exkremente

und die Geschlechtsprodukte auf nimmt. Den größten Teil der

Atemhöhle füllt der ansehnliche, gegitterte Ki eme ns a c k aus (br).

Derselbe ist nach seiner ganzen Lage und Zusammensetzung dem

Kiemenkorbe des Amphioxus so ähnlich, duß schon vor vielen

Jahren, ehe man etwas von der wahren Verwandtschaft beider

Tiere wußte, diese auffallende Aehnlichkeit vom englischen

Naturforscher Goodsir hervorgehoben wurde. In der Tat ^ fuhrt

auch bei der Ascidie die Mundöffnung (0) zunächst in diesen weiten

Kiemensack hinein. Das Atemwasser tritt durch die Spalten des

gegitterten Kiemensackes in die Kiemenhöhle und wird aus dieser

durch das Atemloch oder die Auswurfsöffnung entfernt (a*). Längs

der Bauchseite des Kiemensackes verläuft eine flimmernde Rinne,

dieselbe „Hypobranchialrinne“, die wir vorher auch beim Amphioxus

an der gleichen Stelle gefunden haben (Taf. XIX, Fig. 14 y, 15 y)-

Die Nahrung der Ascidie besteht ebenfalls aus kleinen Organismen:

Infusorien, Diatomeen, Bestandteilen von zersetzten Seepflanzen

und Seetieren u. s. w. Diese gelangen mit dem Atmungswasser

inj den Kiemenkorb, und am Ende desselben in den verdauenden •

Teil des Darmkanals, zunächst in eine den Ma gen darstellende

Erweiterung (Fig. 14 Der sich daran schließende Dünndarm

macht gewöhnlich eine Schlinge, biegt sich nach vorn und öffnet

sich durch eine Afteröffnung (Fig. 255 a) nicht direkt nach außen,

sondern erst in die Mantelhöhle; aus dieser werden die Exkremente

mit dem geatmeten Wasser und mit den Geschlechtsprodukten

durch die gemeinsame Auswurfsöffnung entfernt (<%). Die letztere

wird bald als Kiemenloch oder Atemloch (P oyus bvcitichictlis).

bald als Egestionsöffnung oder Kloakenmündung bezeichnet

(Taf. XIX, Fig. 14 q). Bei vielen Ascidien mündet in den Darm

eine drüsige Masse, welche die Leber darstellt (Fig. 14/6). Bei

einigen findet sich neben der Leber noch eine andere Drüse, welche

man für die Niere hält (Fig. 14 u). Die eigentliche Leibeshöhle,

oder das Coelom, welche mit Blut erfüllt ist und den Leberdarm

umschließt, ist bei der Ascidie sehr eng, wie beim Amphioxus,

und is t auch hier gewöhnlich mit dem weiten Atrium, der wasser-

erfüllten Mantelhöhle oder „Peribranchialhöhle“ verwechselt worden.

Von einer Chorda dorsalis, einem inneren Achsenskelett, ist

bei der ausgebildeten Ascidie keine Spur vorhanden. Um so

interessanter ist es, daß das junge .Tier, welches aus dem Ei ausschlüpft,

eine Chorda besitzt (Taf. XVIII, Fig. 5 ch), und daß

über dieser ein rudimentäres Markrohr hegt (Fig. 5 m). Das letztere

ist bei der ansgebildeten Ascidie ganz zusammengeschrumpft und