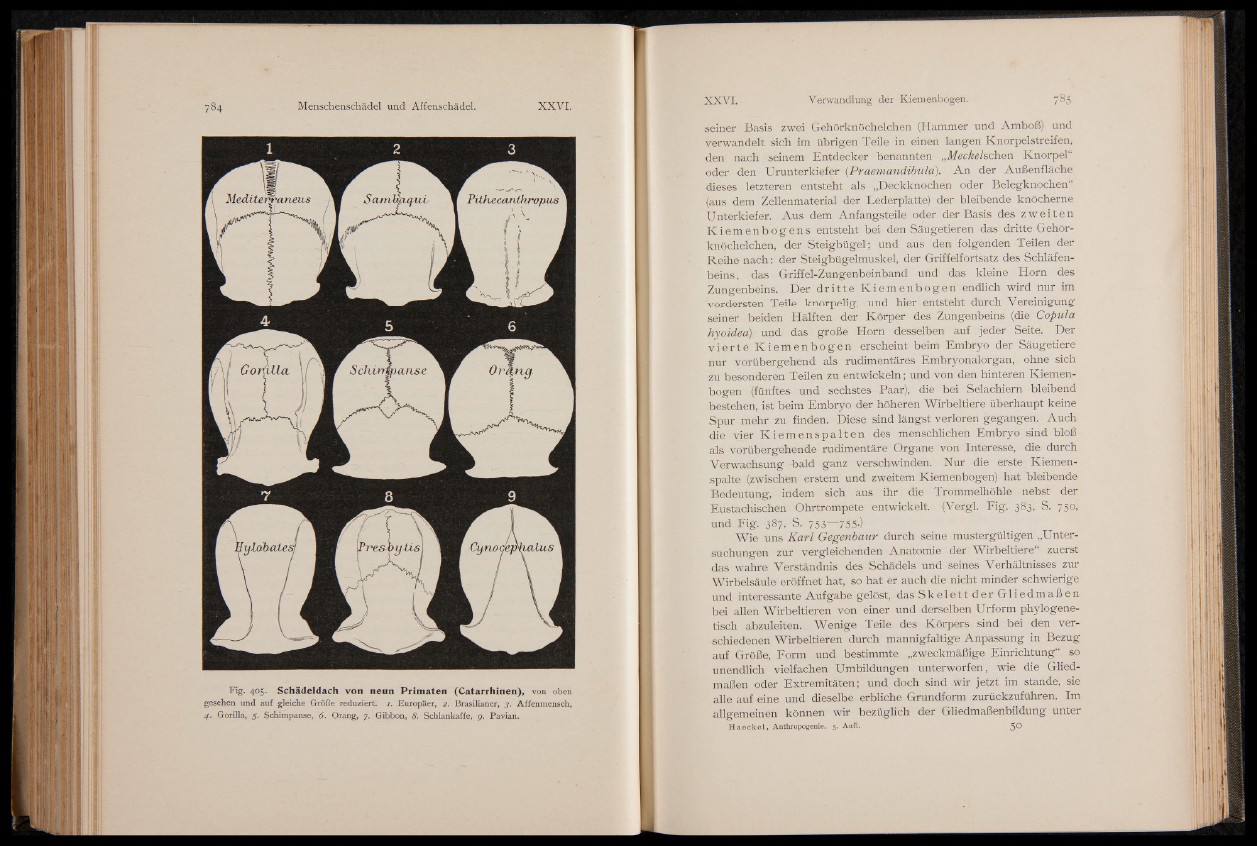

Fig. 405. Schädeldach von neun Primaten (Catarrhinen), von oben

gesehen und auf gleiche Größe reduziert. 1. Europäer, 2. Brasilianer, 3. Affenmensch,

4 . Gorilla, 5. Schimpanse, 6. Orang, 7. Gibbon, 8. Schlankaffe, g. Pavian.

seiner Basis zwei Gehörknöchelchen (Hammer und Amboß) und

verwandelt sich im übrigen Teile in einen langen Knorpelstreifen,

den nach seinem Entdecker benannten „Meckelschen Knorpel“

oder den Urunterkiefer (Praemandibula). An der Außenfläche

dieses letzteren entsteht als „Deckknochen oder Belegknochen“

{aus dem Zellenmaterial der Lederplatte) der bleibende knöcherne

Unterkiefer. Aus dem Anfangsteile oder der Basis des zwei ten

Ki eme n b o g e n s entsteht bei den Säugetieren das dritte Gehörknöchelchen,

der Steigbügel; und aus den folgenden Teilen der

Reihe nach: der Steigbügelmuskel, der Griffelfortsatz des Schläfenbeins

, das Griffel-Zungenbeinband und das kleine Horn des

Zungenbeins. Der dritte Ki eme nb o g e n endlich wird nur im

vordersten Teile knorpelig, und hier entsteht durch Vereinigung

seiner beiden Hälften der Körper des Zungenbeins (die Copula

hyoidea). und das große Horn desselben auf jeder Seite. Der

vie r td Ki eme n b o g e n erscheint beim Embryo der Säugetiere

nur vorübergehend als rudimentäres Embryonalorgan, ohne sich

zu besonderen Teilen zu entwickeln; und von den hinteren Kiemenbogen

(fünftes und sechstes Paar), die bei Selachiern bleibend

bestehen, ist beim Embryo der höheren Wirbeltiere überhaupt keine

Spur mehr zu finden. Diese sind längst verloren gegangen. Auch

die vier Ki emensp a l t en des menschlichen Embryo sind bloß

als vorübergehende rudimentäre Organe von Interesse, die durch

Verwachsung bald ganz verschwinden. Nur die erste Kiemenspalte

(zwischen erstem und zweitem Kiemenbogen) hat bleibende

Bedeutung, indem sich aus ihr die Trommelhöhle nebst der

Eustachischen Ohrtrompete entwickelt. (Vergl. Fig. 383, S. 750,

und Fig. 387, S. 753—755-) : '

Wie uns Karl Gegenbaur durch seine mustergültigen „Untersuchungen

zur vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere“ zuerst

das wahre Verständnis des Schädels und seines Verhältnisses zur

Wirbelsäule eröffnet hat, so hat er auch die nicht minder schwierige

und interessante Aufgabe gelöst, das S k e l e t t der G l iedmaßen

bei allen Wirbeltieren von einer und derselben Urform phylogenetisch

abzuleiten. Wenige Teile des Körpers sind bei den verschiedenen

Wirbeltieren durch mannigfaltige Anpassung in Bezug

auf Größe, Form und bestimmte „zweckmäßige Einrichtung“ so

unendlich vielfachen Umbildungen unterworfen, wie die Gliedmaßen

oder Extremitäten; und doch sind wir jetzt im stände, sie

alle auf eine und dieselbe erbliche Grundform zurückzuführen. Im

allgemeinen können wir bezüglich der Gliedmaßenbildung unter

H a e ck e l, Anthropogenie. 5. Aufl. $0