Mesoderm, und zwar aus dem Da rmf a s e rb l a t t e stammen;

gerade deshalb erhielt ja dieses „Visceralblatt des Coeloms“ schon

von Baer den Namen „Gefäßschicht“, später „Gefäßblatt“. Andere

zuverlässige Beobachter behaupten aber, daß ein Teil jener Zellen

auch aus anderen Keimblättern hervorgehe, insbesondere aus dem

Darmdrüsenblatt. Es scheint sogar, daß Blutzellen schon vor der

Entstehung des Mesoderms aus Zellen des Enfoderms sich bilden

können. Untersuchen wir Querschnitte vom Hühnchen, jenem

ältesten und beliebtesten Objekte der Embryologie, so finden wir

schon sehr frühzeitig die früher beschriebenen „primitiven Aorten“

(Fig. 446 ao), unten in dem ventralen Winkel zwischen Episom

(Pv) und Hyposom (Sp). Die dünne Wand dieser ältesten Gefäße

e.k •

Fig. 446. Querschnitt durch den Rumpf eines Hühnerkeims von

45 Stunden. Nach B a lfo u r. A Ektoderm (Homplatte), M c Markrohr, ch Chorda,

C Entoderm (Darmdrüsenblatt), P v Ursegment (Episomit), Wd Ufnierengang, p p Coelom

(sekundäre Leibeshöhle), So Hautfaserblatt, Sp Darmfaserblatt, v Blutgefäße in letzterem,

ao primitive Aorten, rote Blutzellen enthaltend.

des Amniotenkeims besteht aus platten Zellen (sogenannten Endo-

thelien oder Gefäßepithelien); die Flüssigkeit im Innern enthält

bereits zahlreiche rote Blutzellen; sowohl jene als diese haben sich

aus dem Darmfaserblatte abgelöst. Dasselbe gilt von den Gefäßen

des Fruchthofes (Fig. 446 v), welche der Entodermhülle des Dottersackes

(c) aufliegen. Noch deutlicher, als Fig. 446, zeigt diese Verhältnisse

der Querschnitt des Entenkeims in Fig. 157, S. 340).

Hier sieht man klar, wie aus dem „Gefäßblatte“ oder dem Visceralblatte

der Splanchnopleura zahlreiche sternförmige Zellen auswandern

und sich allenthalben in der „primären Leibeshöhle“ ausbreiten,

d. h. in den Lücken zwischen den Keimblättern [Eacu-

noma]120). Ein Teil dieser Wanderzellen tritt zusammen, um die

Wand der größeren Lücken tapetenartig auszukleiden, und bildet

so die ersten Gefäße; ein anderer Teil tritt in den Hohlraum derselben,

lebt in der sie erfüllenden Flüssigkeit fort und vermehrt

sich durch Teilung: die ersten Blutzellen.

Außer diesen mesodermalen Zellen des „eigentlichen Gefäßblattes“

beteiligen sich aber nun an der Blutbildung bei den meroblastischen

Wirbeltieren (namentlich Fischen) auch noch andere

Wanderzellen, deren Ursprung und Bedeutung noch zweifelhaft ist.

Die wichtigsten davon sind diejenigen, welche Rückert unter dem

Namen „Merocyten“ -am genauesten beschrieben hat. Diese

„ fressenden Do t t e r z e l len“ finden sich in dem großen Nahrungsdotter

der Selachier zahlreich verteilt vor, besonders aber in

dem „Dotterwalle“ angehäuft, in jener Randzone der Keimscheibe,

in welcher das embryonale Gefäßnetz zuerst ausgebildet wird. Der

Kern der Merocyten erreicht die zehnfache Größe vom Durchmesser

eines gewöhnlichen Zellkerns und zeichnet sich aus durch

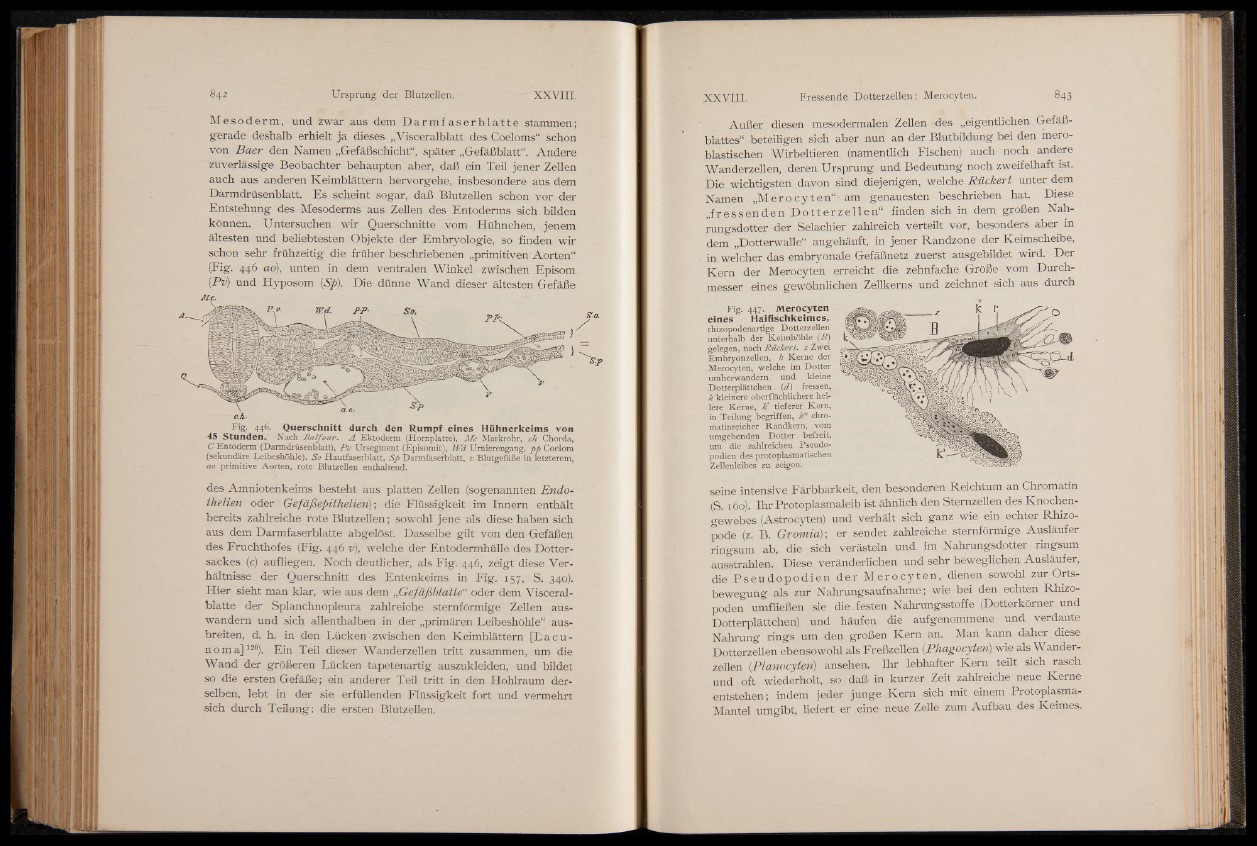

Fig. 447. Merocyten

eines Haifischkeimes,

rhizopodenartige Dotterzellen

unterhalb der Keimhöhle (B)

gelegen, nach Rückert. z Zwei

Embryonzellen, k Kerne der

Merocyten, welche im Dotter

umherwandern und kleine

Dotterplättchen {d) fressen,

£ kleinere oberflächlichere hellere

Kerne, k' tieferer Kern,

in Teilung begriffen, k* chro-

matinreicher Randkern, vom

umgebenden Dotter befreit,

um die zahlreichen Pseudopodien

des protoplasmatischen

Zellenleibes zu zeigen.

seine intensive Färbbarkeit, den besonderen Reichtum an Chromatin

(S. 160). Ihr Protoplasmaleib ist ähnlich den Sternzellen des Knochengewebes

(Astrocyten) und verhält sich ganz wie ein echter Rhizo-

pode (z. B. Gromia); er sendet zahlreiche sternförmige Ausläufer

ringsum ab, die sich verästeln und im Nahrungsdotter ringsum

ausstrahlen. Diese veränderlichen und sehr beweglichen Ausläufer,

die Pseudopodien der Me rocy ten, dienen sowohl zur Ortsbewegung

als zur Nahrungsaufnahme; wie bei den echten Rhizo-

poden umfließen sie die.festen Nahrungsstoffe Potterkörner und

Dotterplättchen) und häufen die aufgenommene und verdaute

Nahrung rings um den, großen Kern an. Man kann daher diese

Dotterzellen ebensowohl als Freßzellen (Phagocyten) wie als Wanderzellen

(Planocyten) ansehen. Ihr lebhafter Kern teilt sich rasch

und oft wiederholt, so daß in kurzer Zeit zahlreiche neue Kerne

entstehen; indem jeder junge Kern sich mit einem Protoplasma-

Mantel umgibt, liefert er eine neue Zelle zum Aufbau des Keimes.