Darmdrüsenblatte zahllose kleine Drüsenschläuche, jene „Labdrüsen“,

welche den wichtigsten Verdauungssaft, den Magensaft oder Labsaft

liefern. Am unteren Ende des Magenschlauchs entsteht der

Klappenverschluß, welcher als „Pförtner“ (Pylorus) denselben vom

Dünndarm trennt (Fig. 422 d, S. 805).

Unterhalb des Magens entwickelt sich nun die unverhältnismäßig

lange Strecke des Mitteldarms oder des eigentlichen Dünndarms.

Die Entwickelung dieses Abschnittes

ist sehr einfach und beruht

im wesentlichen auf einem sehr raschen

und beträchtlichen Längenwachstum.

Ursprünglich ist derselbe sehr kurz,

ganz gerade und einfach. Aber gleich

hinter dem Magen tritt schon sehr frühzeitig

eine hufeisenförmige Krümmung

und Schlingenbildung des Darmkanals

auf, im Zusammenhang mit der Abschnürung

des Darmrohres vom Dottersack

und mit der Entwickelung des

ersten Gekröses oder des Mesenterium.

(Vergl. Tafel VII, Fig. 14 g , und

Fig. 2,11, S. 400.) Wie ein kleiner Nabel-

brueh tritt aus der Bauchöffnung des

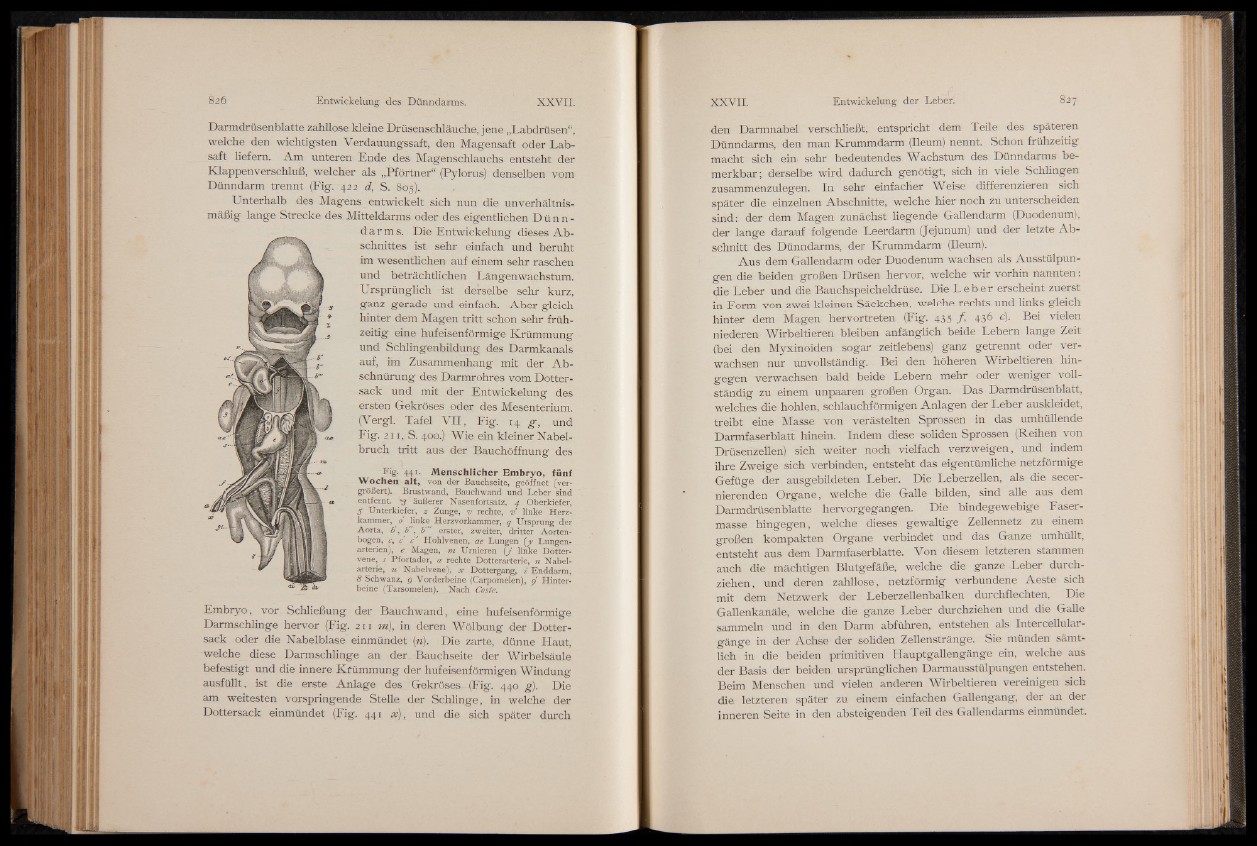

Fig. 441. Menschlicher Embryo, fünf

Wochen alt, von der Bauchseite, geöffnet (vergrößert).

Brustwand, Bauchwand und Leber sind

entfernt. äußerer Nasenfortsatz, 4 Oberkiefer,

5 Unterkiefer, z Zunge, v rechte, v linke Herzkammer,

6 linke Herzvöfkammer, q Ursprung der

Aorta, b\ b", b " erster, zweiter, dritter Aortenbogen,

c, c c* Hohlvenen, ae Lungen (jj/ Lungenarterien),

e Magen, m Urnieren ( j linke Dottervene,

s Pfortader, a rechte Dotterarterie, n Nabelarterie,

u Nabelvene), x Dottergang, z Enddarm,

8 Schwanz, p Vorderbeine (Carpomelen), g Hinterbeine

(Tarsomelen). _ Nach Costc.

Embryo, vor Schließung- der Bauchwand, eine hufeisenförmige

Darmschlinge hervor (Fig. 211 m), in deren Wölbung der Dottersack

oder die Nabelblase einmündet (n). Die zarte, dünne Haut,

welche diese Darmschlinge an der . Bauchseite der Wirbelsäule

befestigt und die innere Krümmung der hufeisenförmigen Windung

ausfüllt, ist die erste Anlage des Gekröses (Fig. 440 g). Die

am weitesten vorspringende Stelle der Schlinge, in welche der

Dottersack einmündet (Fig. 441 x), und die sich später durch

den Darmnabel verschließt, entspricht dem Teile des späteren

Dünndarms, den man Krummdarm (Ileum) nennt. Schon frühzeitig

macht sich ein sehr bedeutendes Wachstum des Dünndarms bemerkbar;

derselbe wird dadurch genötigt, sich in viele Schlingen

zusammenzulegen. In sehr einfacher Weise differenzieren sich

später die einzelnen Abschnitte, welche hier noch zu unterscheiden

sind: der dem Magen zunächst liegende Gallendarm (Duodenum),

der lange darauf folgende Leerdarm (Jejunum) und der letzte Abschnitt

des Dünndarms, der Krummdarm (Ileum).

Aus dem Gallendarm oder Duodenum wachsen als Ausstülpungen

die beiden großen Drüsen hervor, welche wir vorhin nannten:

die Leber und die Bauchspeicheldrüse. Die Lebe r erscheint zuerst

in Form von zwei kleinen Säckchen, welche rechts und links gleich

hinter dem Magen hervortreten (Fig. 435 f 436 c)- vielen

niederen, Wirbeltieren bleiben anfänglich beide Lebern lange Zeit

(bei den Myxinoiden sogar zeitlebens) ganz getrennt oder verwachsen

nur unvollständig. Bei den höheren Wirbeltieren hingegen

verwachsen bald beide Lebern mehr oder weniger vollständig

zu einem unpaaren großen Organ. Das Darmdrüsenblatt,

welches die hohlen, schlauchförmigen Anlagen der Leber auskleidet,

treibt eine Masse von verästelten Sprossen in das umhüllende

Darmfaserblatt hinein. Indem diese soliden Sprossen (Reihen von

Drüserizellen) sich weiter noch vielfach verzweigen, und indem

ihre Zweige sich verbinden, entsteht das eigentümliche netzförmige

Gefüge der ausgebildeten Leber. Die Leberzellen, als die secer-

nierenden Organe, welche die Galle bilden, sind alle aus dem

Darmdrüsenblatte hervorgegangen. Die bindegewebige Fasermasse

hingegen, welche dieses gewaltige Zellennetz zu einem

großen kompakten Organe verbindet und das Ganze umhüllt,

entsteht aus dem Darmfaserblatte. Von diesem letzteren stammen

auch die mächtigen Blutgefäße, welche die ganze Leber durchziehen,

und deren zahllose, netzförmig verbundene Aeste sich

mit dem Netzwerk der Leberzellenbalken durchflechten, Die

Gallenkanäle, welche die ganze Leber durchziehen und die Galle

sammeln und in den Darm abführen, entstehen als Intercellular-

gänge in der Achse der soliden Zellenstränge. Sie münden sämtlich

in die beiden primitiven Hauptgallengänge ein, welche aus

der Basis der beiden ursprünglichen Darmausstülpungen entstehen.

Beim Menschen und vielen anderen Wirbeltieren vereinigen sich

die letzteren später zu einem einfachen Gallengang, der an der

inneren Seite in den absteigenden Teil des Gallendarms einmündet.