Die Gallenblase entsteht als eine hohle Ausstülpung aus dem

rechten ursprünglichen Lebergange. Das Wachstum der Leber

ist anfangs äußerst lebhaft. Beim menschlichen Embryo erreicht

dieselbe schon im zweiten Monate der Entwickelung einen so

bedeutenden Umfang, daß sie im dritten Monate den bei weitem

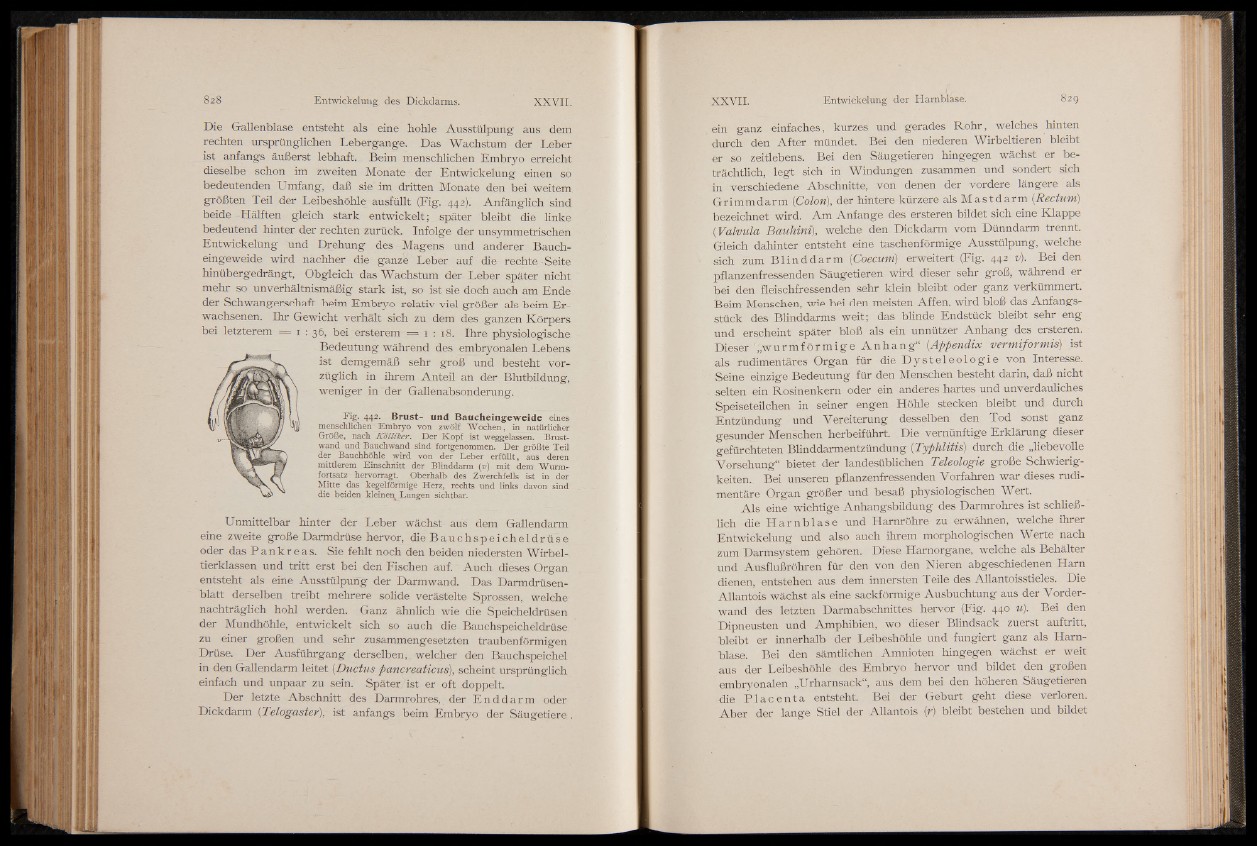

größten Teil der Leibeshöhle ausfüllt (Fig. 442). Anfänglich sind

beide -Hälften gleich stark entwickelt ; später bleibt die linke

bedeutend hinter der rechten zurück. Infolge der unsymmetrischen

Entwickelung und Drehung des Magens und anderer Baucheingeweide

wird nachher die ganze Leber auf die rechte Seite

hinübergedrängt, Obgleich das Wachstum der Leber später nicht

mehr so unverhältnismäßig stark ist, -so ist sie doch auch am Ende

der Schwangerschaft beim Embryo relativ viel größer als beim Erwachsenen.

Ihr Gewicht verhält sich zu dem des ganzen Körpers

bei letzterem == 1:36, bei ersterem = 1 : 18. Ihre physiologische

Bedeutung während des embryonalen Lebens

ist demgemäß sehr groß und besteht vorzüglich

in ihrem Anteil an der Blutbildung,

weniger in der Gallenabsonderung.

Fig. 442. Brust- und Baucheingeweide eines,

menschlichen Embryo von zwölf Wochen, in natürlicher

Größe, nach K ö llik er. Der Kopf ist weggelassen. Brustwand

und Bauchwand sind fortgenommen. Der größte Teil

der Bauchhöhle wird von der Leber erfüllt, aus deren

mittlerem Einschnitt der Blinddarm (v) mit dem Wurmfortsatz

hervorragt. Oberhalb des Zwerchfells ist in der

Mitte das kegelförmige Herz, rechts und links davon sind

die beiden kleinen. Lungen sichtbar.

Unmittelbar hinter der Leber wächst aus dem Gallendarm

eine zweite große Darmdrüse hervor, die Bauchspe i che ldrüs e

oder das Pankreas . Sie fehlt noch den beiden niedersten Wirbeltierklassen

und tritt erst bei den Fischen auf. Auch dieses Organ,

entsteht als eine Ausstülpung der Darmwand. Das Darmdrüsenblatt

derselben treibt mehrere solide verästelte Sprossen, welche

nachträglich hohl werden. Ganz ähnlich wie die Speicheldrüsen

der Mundhöhle, entwickelt sich so auch die Bauchspeicheldrüse

zu einer großen und sehr zusammengesetzten traubenförmigen

Drüse. Der Ausführgang derselben, welcher den Bauchspeichel

in den Gallendarm leitet (Ductus pancreaticus), scheint ursprünglich

einfach und unpaar zu sein, Später/ist er oft doppelt.

Der letzte Abschnitt des Darmrohres, der Enddarm oder

Dickdarm (Telogaster), ist anfangs beim Embryo der Säugetiere,

ein ganz einfaches, kurzes und gerades Rohr, welches hinten

durch den After mündet. Bei den niederen Wirbeltieren bleibt

er so zeitlebens. Bei den Säugetieren hingegen wächst er beträchtlich,

legt sich in Windungen zusammen und sondert sich

in verschiedene Abschnitte, von denen der vordere längere als

Grimmdarm [Colon), der hintere kürzere als Mastdarm (Rectum)

bezeichnet wird. Am Anfänge des ersteren bildet sich eine Klappe

(Valvula Bauhini), welche den Dickdarm vom Dünndarm trennt.

Gleich dahinter entsteht eine taschenförmige Ausstülpung, welche

sich zum Bl inddarm (Coecum) erweitert (Fig. 442 v). Bei den

pflanzenfressenden Säugetieren wird dieser sehr groß, während er

bei den fleischfressenden sehr klein bleibt oder ganz verkümmert.

Beim Menschen, wie bei den meisten Affen, wird bloß das Anfangsstück

des Blinddarms weit; das blinde Endstück bleibt sehr eng

und erscheint später bloß als ein unnützer Anhang des ersteren.

Dieser ' „wurmförmige A n h a n g “ (Appendix vermiformis) ist

als rudimentäres Organ für die Dy s t e l e o lo g i e von Interesse.

Seine einzige Bedeutung für den Menschen besteht darin, daß nicht

selten ein Rosinenkern oder ein anderes hartes und unverdauliches

Speiseteilchen in seiner engen Höhle stecken bleibt und durch

Entzündung und Vereiterung desselben den Tod sonst ganz

gesunder Menschen herbeiführt. Die vernünftige Erklärung dieser

gefürchteten Blinddarmentzündung (Typhlitis) durch die „liebevolle

Vorsehung“ bietet der landesüblichen Teleologie große Schwierigkeiten..

Bei unseren pflanzenfressenden Vorfahren war dieses rudimentäre

Organ größer und besaß physiologischen Wert.

Als eine wichtige Anhangsbildung des Darmrohres ist schließlich

die Ha rnbla s e und Harnröhre zu erwähnen, welche ihrer

Entwickelung und also auch ihrem morphologischen Werte nach

zum Darmsystem gehören. Diese Harnorgane, welche als Behälter

und Ausflußröhren für den von den Nieren abgeschiedenen Harn

dienen, entstehen aus dem innersten Teile des Allantoisstieles. Die

Allantois wächst als eine sackförmige Ausbuchtung aus der Vorderwand

des letzten Darmabschnittes hervor (Fig. 440 «). Bei den

Dipneusten und Amphibien, wo dieser Blindsack zuerst auftritt,

bleibt er innerhalb der Leibeshöhle und fungiert ganz als Harnblase.

Bei den sämtlichen Amnioten hingegen wächst er weit

aus der Leibeshöhle des Embryo hervor und bildet den großen

embryonalen „Urharnsack“, aus dem bei den höheren Säugetieren

die Pla c en t a entsteht. Bei der Geburt geht diese verloren.

Aber der lange Stiel der Allantois (r) bleibt bestehen und bildet