jedem Falle, mag diese oder jene Ansicht richtiger sein, die paarigen

Me sode rmanlag en als ein Paa r Gonaden aufzufassen, als

Geschlechtsdrüsen der niederen Bilaterien, von denen auch die

Wirbeltiere abstammen.

Schon bald nach ihrem ersten Auftreten zerfallen die paarigen

Mesodermtaschen des Amphioxus. durch Längs- und Querfalten in

verschiedene Teile. Durch eine paarige seitliche Längsfalte wird

jede der beiden primären Coelomtaschen in einen oberen dorsalen

und einen unteren ventralen Abschnitt zerlegt (Fig. 266).’ Durch

zahlreiche parallele Querfalten' aber zerfallen diese wiederum in

eine Anzahl hintereinander gelegener Säcke, die Ursegmente oder

Somi ten (früher unpassend „Urwirbel“ genannt; Fig. 267-^272),

Ihr Schicksal ist oben und unten

verschieden. Die oberen oder dorsalen

Ursegmente, die Episomi ten

oder „Rückensegmente“ , rundliche,

dickwandige Säckchen, verlieren

später ihre Höhlung und bauen

durch ihre Zellen die segmentalen

Muskelplatten des Rumpfes auf.

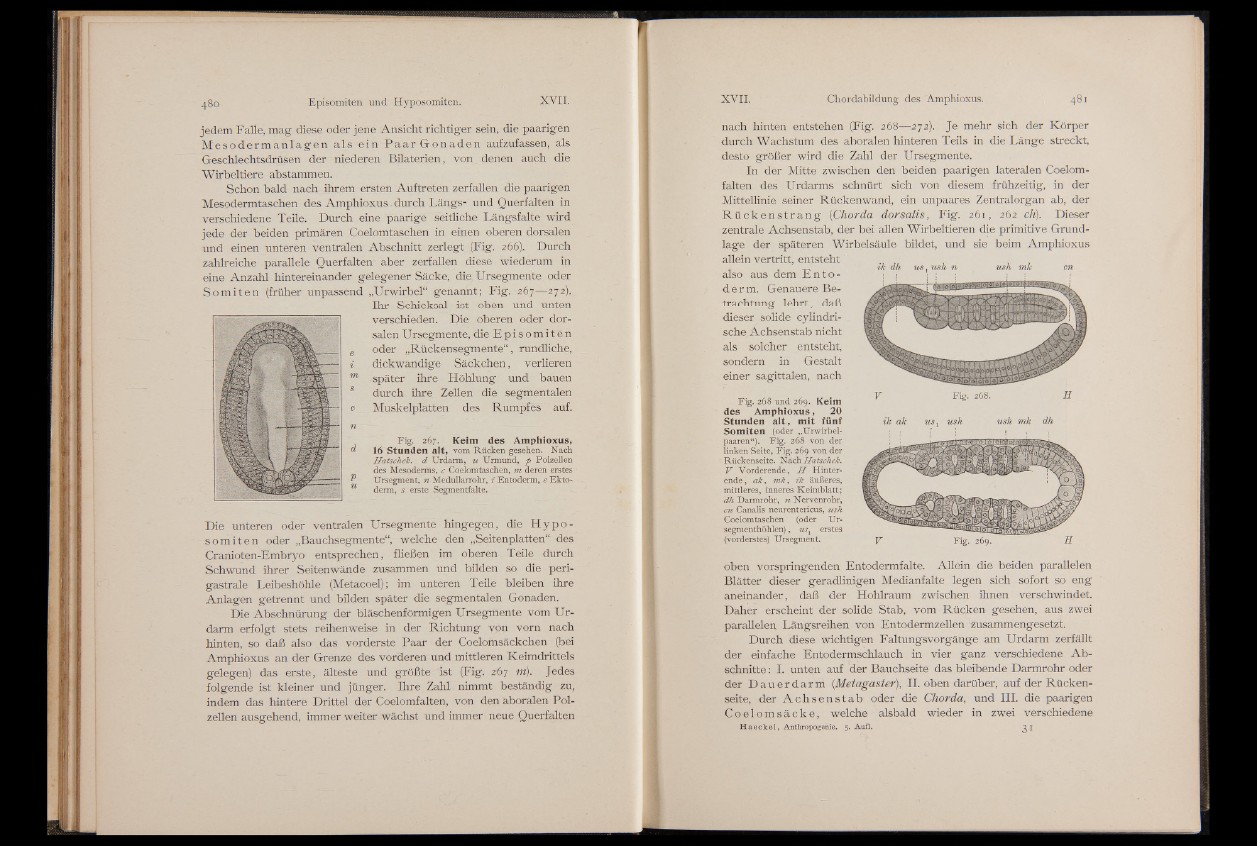

Fig. 267. Keim des Amphioxus, 16 Stunden alt, vom Rücken gesehen. Nach

Hatschek. d Urdarm, u TJrmimd, p Polzellen

des Mesoderms, c Coelomtaschen, m deren erstes

Ursegment, n Medullarrohr, i Entoderm, e Ekto-,

derm, ^ erste Segmentfalte.

Die unteren oder ventralen Ursegmente hingegen, die Hypo-

somi t en oder „Bauchsegmente“, welche den „Seitenplatten“ des

Cranioten-Embryo entsprechen, fließen im oberen Teile durch

Schwund ihrer Seitenwände zusammen und bilden so die peri-

gastrale Leibeshöhle (Metacoel); im unteren Teile bleiben ihre

Anlagen getrennt und bilden später die segmentalen Gonaden.

Die Abschnürung der bläschenförmigen Ursegmente vom Urdarm

erfolgt stets reihenweise in der Richtung von vorn nach

hinten, so daß also das vorderste Paar der Coelomsäckchen (bei

Amphioxus an der Grenze des vorderen-und mittleren Keimdrittels

gelegen) das erste, älteste und größte Ist (Fig. 267 m). Jedes

folgende ist kleiner und jünger. Ihre Zahl nimmt beständig zu,

indem das hintere Drittel der Coelomfalten, von den ‘aboralen Polzellen

ausgehend, immer weiter wächst und immer neue Querfalten

nach hinten entstehen (Fig. 268^272). Je mehr sich der Körper

durch Wachstum des aboralen hinteren Teils in die Länge streckt,

desto größer wird die Zahl der Ursegmente.

In der Mitte zwischen den beiden paarigen lateralen Coelomfalten

des Urdarms schnürt sich von diesem frühzeitig, in der

Mittellinie seiner Rückenwand, ein unpaares Zentralorgan ab, der

R ü c k e n s t r a n g (Chorda dorsalis, Fig. 261, 262 ch). Dieser

zentrale Achsenstab, der bei allen Wirbeltieren die primitive Grundlage

der späteren Wirbelsäule bildet, und sie beim Amphioxus

allein vertritt, entsteht

also aus dem Ento -

d e r m. Genauere Betrachtung

lehrt, daß

dieser solide cylindri-

sche Achsenstab nicht

als solcher entsteht,

sondern in Gestalt

einer sagittalen, nach

Fig. 268 und 269. Keim

des Amphioxus, 20

Stunden a lt, mit fünf

Somiten (oder „Urwirbel-

paaren“). Fig. 268 von der

linken Seite, Fig. 269 von der

Rückenseite. Nach Hatschek.

V Vorderende, H Hinterende,

a k, m k, ik äußeres,

mittleres, inneres Keimblatt;

dh Dannrohr, n Nervenrohr,

cn Canalis neurentericus, ush

Coelomtaschen (oder Ur-

segmenthöhlen), u s, erstes

(vorderstes) Ursegment.

Fig. 268.

oben vorspringenden Entodermfalte. Allein die beiden parallelen

Blätter dieser geradlinigen Medianfalte legen sich sofort so eng

aneinander, daß der Hohlraum zwischen ihnen verschwindet.

Daher erscheint der solide Stab, vom Rücken gesehen, aus zwei

parallelen Längsreihen von Entodermzellen zusammengesetzt.

Durch diese wichtigen Faltungsvorgänge am Urdarm zerfällt

der einfache Entodermschlauch in vier ganz verschiedene Abschnitte

; I. unten auf der Bauchseite das bleibende Darmrohr oder

der Dauerdar ir i (Metagaster), II. oben darüber, auf der Rückenseite,

der Achs ens t ab oder die Chorda, und III. die paarigen

Coe lomsä cke , welche alsbald wieder in zwei verschiedene

H a e c k e l , Anthropogenie. 5* A u fl. ß j