von zierlichen, sechseckigen, regelmäßig aneinander gefügten Zellen,

die mit schwarzen Farbstoffkörnern gefüllt sind. Diese Pigmenthaut

kleidet nicht nur die innere Fläche der eigentlichen Chorioidea aus,

sondern auch die hintere Fläche von deren vorderer muskulöser

Verlängerung, welche als eine kreisrunde ringförmige Membran den

Rand der Linse vorn bedeckt und die seitlich einfallenden Lichtstrahlen

abhält. Das ist die bekannte Re g en b o g e nh a u t oder

Iris des Auges {hu bei den verschiedenen Menschen verschieden

gefärbt (blau, grau, braun u. s. w.); sie bildet die vordere Begrenzung

der Aderhaut. Das kreisrunde Loch, welches hier in

derselben übrig bleibt, ist das Sehloch, die Pupi l l e , durch welche

die Lichtstrahlen in das Innere des Auges hineinfallen. Da, wo

die Iris vom vorderen Rande der eigentlichen Chorioidea abgeht,

ist letztere stark verdickt und bildet einen zierlichen Faltenkranz (g),

der mit ungefähr 70 größeren und vielen kleineren Strahlen den

Rand der Linse umgibt (Corona ciliaris).

Schon sehr frühzeitig wachsen beim Embryo des Menschen, wie

aller anderen Schädeltiere, aus dem vordersten Teile der ersten

Gehirnblase seitlich ein Paar bimförmige Blasen hervor (Fig. 354 a,

358 au, S. 712). Diese bläschenförmigen Ausstülpungen sind die

pr imären A u gen bl äsen. Sie sind anfangs nach außen und

vom gerichtet, treten aber bald mehr nach unten, so daß sie nach

vollständig erfolgter Trennung der fünf Himblasen unten an der

Basis des Zwi s chenhi rne s liegen. Die inneren Höhlungen der

beiden bimförmigen Blasen, die bald eine sehr ansehnliche Größe

erreichen, stehen durch ihre hohlen Stiele in offener Verbindung

mit der Höhle des Zwischenhirns. Die äußere Bedeckung derselben

wird durch die äußere Hau td e ck e gebildet. Da, wo die letztere

mit dem am stärksten vorgewölbten Teile der primären Augenblase

jederseits in unmittelbare Berührung tritt, entwickelt sich eine Verdickung

(/) und zugleich eine grubenförmige Vertiefung (0) in der

Homplatte (Figr38i, I.) Die Grube, welche wir Linsengrube nennen

wollen, verwandelt sich in ein geschlossenes Säckchen, das dickwandige

Linsenbläschen (2. I), indem die schwielenförmig verdickten

Ränder der Grube über derselben zusammenwachsen. In ganz ähnlicher

Weise, wie sich ursprünglich das Medullarrohr vom äußeren

Keimblatte abschnürt, sehen wir nun auch dieses Linsensäckchen

sich ganz von der Hornplatte (h), seiner Geburtsstätte, abschnüren.

Die Höhlung des Säckchens wird später durch die Zellen seiner

dicken Wandung ausgefüllt, und so entsteht die solide K r i s t a l l l

inse. Diese ist also ein reines Epidermisgebilde. Mit der Linse

selbst schnürt sich zugleich das kleine, darunter gelegene Stück

der Lederplatte von der äußeren Hautdecke ab. Dieses kleine

Lederhautstückchen umgibt dann die Linse bald als ein gefäßreiches

Säckchen (Capsula vasculosa lentis). Ihr vorderer Teil

umschließt anfänglich das Sehloch als sogenannte Pupi l lenhaut

(Membrana pupillaris). Ihr hinterer Teil heißt „Membrana

capsulo -pupillaris“ . Später verschwindet diese „gefäßhaltige

Linsenkapsel“, welche bloß zur Ernährung der wachsenden Linse

dient, völlig. Die spätere bleibende Linsenkapsel enthält keine

Gefäße und ist eine strukturlose Ausscheidung der Linsenzellen.

Indem sich die Linse dergestalt von der Homplatte abschnürt

und nach innen hineinwächst, muß sie notwendig die anliegende

primäre Augenblase von außen her einstülpen (Fig. 381, /g~t.).

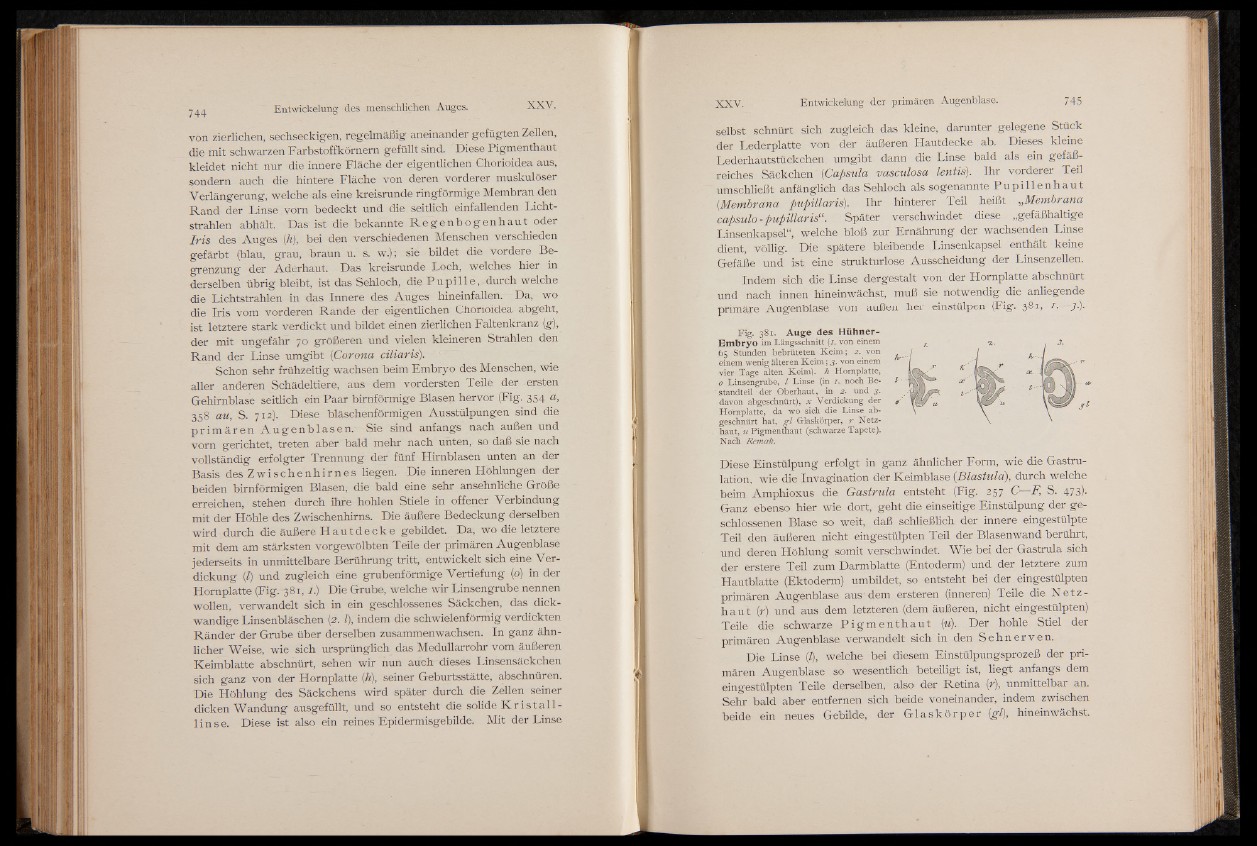

Fig. 381. Auge des Hühner-

Embryo im Längsschnitt (/. von einem

65 Stunden bebrüteten Keim; 2. von

einem wenig älteren Keim; 3. von einem

vier .Tage alten Keim), h Homplatte,

0 Linsengrube, l Linse (in i._ noch Be-

■ stand teil der Oberhaut, in 2. und 3.

davon abgeschnürt), x Verdickung der

Homplatte, da wo sich die Linse abgeschnürt

hat, g l Glaskörper, r Netzhaut,

u Pigmenthaut (schwarze Tapete).

Nach Remak.

Diese Einstülpung erfolgt in ganz ähnlicher Form, wie die Gastru-

lation, wie die Invagination der Keimblase (Blastula), durch welche

beim Amphioxus die Gastrula entsteht (Fig. 257 C—F, S. 473).

Ganz ebenso hier wie dort, geht die einseitige Einstülpung der geschlossenen

Blase so weit, daß schließlich der innere eingestülpte

Teil den äußeren nicht eingestülpten Teil der Blasenwand berührt,

und deren Höhlung somit verschwindet. Wie bei der Gastrula sich

der erstere Teil zum Darmblatte (Entoderm) und der letztere zum

Hautblatte (Ektoderm) umbildet, so entsteht bei der eingestülpten

primären Augenblase aus dem ersteren (inneren) Teile die Ne t z haut

(r) und aus dem letzteren (dem äußeren, nicht eingestülpten)

Teile die schwarze Pigmen th a u t («). Der hohle Stiel der

primären Augenblase verwandelt sich in den Sehnerven.

Die Linse (/), welche bei diesem Einstülpungsprozeß der primären

Augenblase so wesentlich beteiligt ist, liegt anfangs dem

eingestülpten Teile derselben, also der Retina (r), unmittelbar an.

Sehr bald aber entfernen sich beide voneinander, indem zwischen

beide ein neues Gebilde, der Gla skö rpe r (gl), hineinwächst.