Aber so wichtig auch die Nasenform für die Schönheit der

Gesichtsbildung ist, so bleibt sie doch bei vielen niederen

Menschenrassen sehr affenähnlich. Bei den meisten Affen bleibt

die äußere Nasenbildung sehr zurück. Besonders bemerkenswert

ist die schon angeführte wichtige Tatsache, daß nur bei den

Affen der alten Welt, bei den Catar rhinen, die Nasenscheidewand

so schmal bleibt, wie beim Menschen, während bei den

Affen der neuen Welt die Nasenscheidewand sich nach unten

stark verbreitert und dadurch die Nasenlöcher nach außen treibt

(Platyrrhinen, S. 670), Die Muskulatur der äußeren Nase entwickelt

sich außerordentlich stark bei denjenigen Säugetieren, bei denen

sie sich in ein Wühl- oder Greiforgan, den R ü s s e l , verwandelt

(Schwein, Maulwurf,

Elefant u. s. w.)V

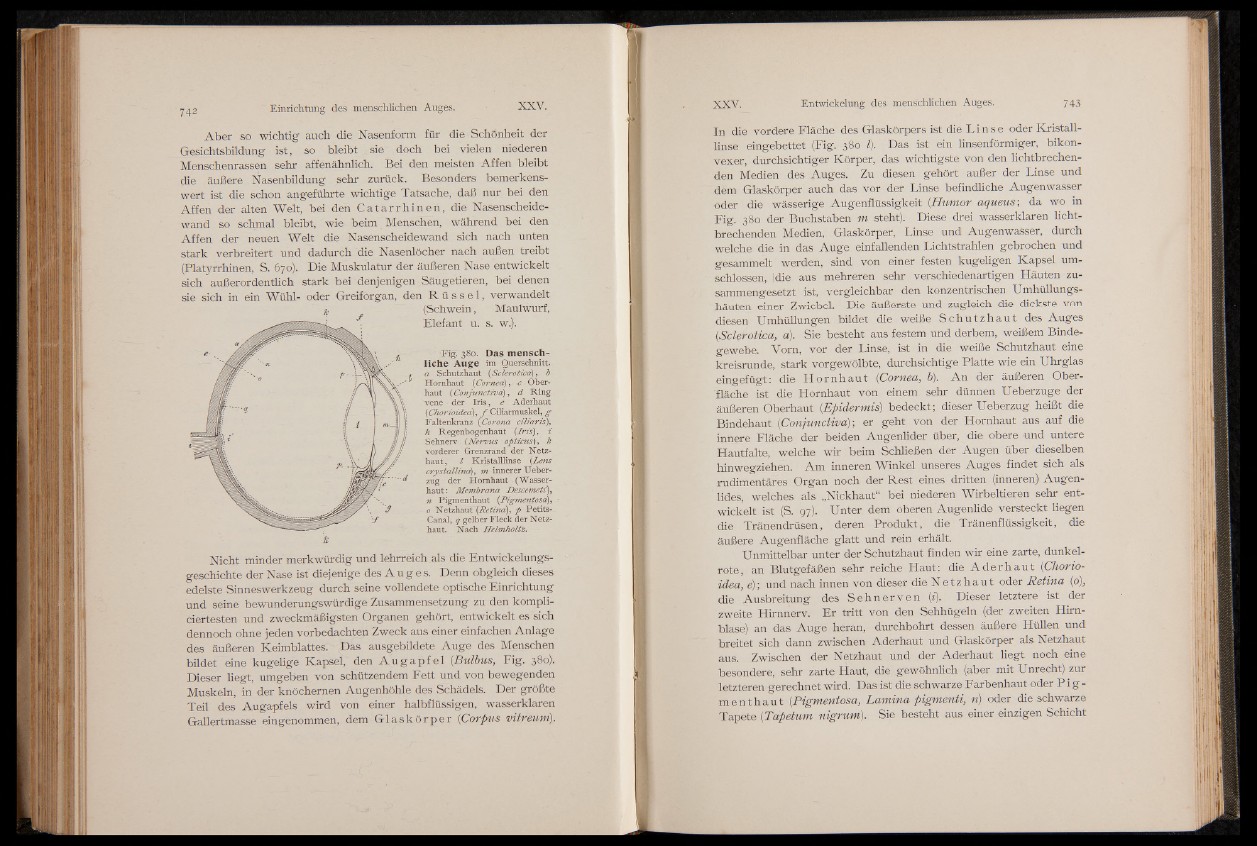

| "F ig . 380. Das menschliche

Auge im Querschnitt.

a Schutzhaut [Sclerotica), b

Hornhaut [Cornea) , c Oberhaut

(Conjunctiva) , d Ring

Vene der Iris, e Aderhaut

(Chorioidea), ƒ Ciliarmuskel, g

Faltenkranz (Corona cilia r is),

h Regenbogenhaut {Iris), i

Sehnerv (N ervus opticus), k

vorderer Grenzrand der Netzhaut,

l Kristalllinse [Lens

crystallina:), m innerer Ueber-

zug der Hornhaut (Wasserhaut

: Membrana Descemeti),

n Pigmenthaut (Pigmentosa),

0 Netzhaut [Retina), p Petits-

Canal, q gelber Fleck der Netzhaut.

Nach Helmholtz.

Nicht minder merkwürdig und lehrreich als die Entwickelungsgeschichte

der Nase ist diejenige des A u g e s. Denn obgleich dieses

edelste Sinneswerkzeug durch seine vollendete optische Einrichtung

und seine bewunderungswürdige Zusammensetzung zu den kompli-

ciertesten und zweckmäßigsten Organen gehört, entwickelt es sich

dennoch ohne jeden vorbedachten Zweck aus einer einfachen Anlage

des äußeren Keimblattes. Das ausgebildete Auge des Menschen

bildet eine kugelige Kapsel, den A u g a p f e l {Bulbus, Fig. 380).

Dieser liegt, umgeben von schützendem Fett und von bewegenden

Muskeln, in der knöchernen Augenhöhle des Schädels. Der größte

Teil des Augapfels wird von einer halbflüssigen, wasserklaren

Gallertmasse eingenommen, dem Glaskö rpe r {Corpus vitreum).

In die vordere Fläche des Glaskörpers ist die Linse oder Kristalllinse

eingebettet (Fig. 380 l). Das ist ein linsenförmiger, bikonvexer,

durchsichtiger Körper, das wichtigste von den lichtbrechenden

Medien des Anges. Zu diesen gehört außer der Linse und

dem Glaskörper auch das vor der Linse befindliche Augenwasser

oder die wässerige Augenflüssigkeit {Humor aqueus-, da wo in

Fig. 380 der Buchstaben m steht); Diese drei wasserklaren lichtbrechenden

Medien, Glaskörper, Linse und Augenwasser, durch

welche die in das Auge einfallenden Lichtstrahlen gebrochen und

gesammelt werden, sind von einer festen kugeligen Kapsel umschlossen,

Idle aus mehreren sehr verschiedenartigen Häuten zusammengesetzt

ist, vergleichbar den konzentrischen Umhüllungshäuten

einer Zwiebel. Die äußerste und zugleich die dickste von

diesen Umhüllungen bildet die weiße Schut zhaut des Auges

{Sclerotien, a). Sie besteht aus festem und derbem, weißem Binde-

gewebe. Vbrn, vor der Linse, ist m die weiße Schutzhaut eine

kreisrunde, stark vorgewölbte, durchsichtige Platte wie ein Uhrglas

eingefügt: die Hornhaut {Cornea, b). An der äußeren Oberfläche

ist die Hornhaut von einem sehr dünnen Ueberzuge der

äußeren Oberhaut {Epidermis) bedeckt; dieser Ueberzug heißt die

Bindehaut {Conjunctiva); er geht von der Hornhaut aus auf die

innere Fläche der beiden Augenlider über, die obere und untere

Hautfalte, welche wir beim Schließen der Augen über dieselben

hinwegziehen. Am inneren Winkel unseres Auges findet sich als

rudimentäres Organ noch der Rest eines dritten (inneren) Augenlides,

welches als „Nickhaut“ bei niederen Wirbeltieren sehr entwickelt

ist (S. 97). Unter dem oberen Augenlide versteckt liegen

die Tränendrüsen, deren Produkt, die Tränenflüssigkeit, die

äußere Augenfläche glatt und rein erhält.

Unmittelbar unter der Schutzhaut finden wir eine zarte, dunkelrote,

an Blutgefäßen sehr reiche Haut: die Ade r haut {Chorioidea,

e); und nach innen von dieser die Net zhaut oder Retina (o),

die Ausbreitung des Sehne r ven (i). Dieser letztere ist der

zweite Hirnnerv. Er tritt von den Sehhügeln (der zweiten Hirnblase)

an das Auge heran, durchbohrt dessen äußere Hüllen und

breitet sich dann zwischen Aderhaut und Glaskörper als Netzhaut

aus. Zwischen der Netzhaut und der Aderhaut liegt noch eine

besondere, sehr zarte Haut, die gewöhnlich (aber mit Unrecht) zur

letzteren gerechnet wird. Das ist die schwarze Farbenhaut oder P i g menthaut

{Pigmentosa, Lamina pigmenti, n) oder die schwarze

Tapete {Tapetum nigrum)^: Sie besteht aus einer einzigen Schicht