888 Urn ie re n des menschlichen Embryo. X X I X .

wird die Urniere beim Embryo des Menschen und aller übrigen

Schädeltiere zuerst angelegt (Fig. 481, 482). Von den beiden Teilen,

aus welchen sich die kammförmige Urniere zusammensetzt, tritt

überall zuerst der longitudinale Ausführungsgang auf, der Nephro-

ductus; erst nach ihm erscheinen im Mesoderm die transversalen

Kanälchen, die ausscheidenden Nephridien; und erst in dritter

Linie treten zu diesen, als Coelomdivertikel, die .1/uipig/zischet 1

Bläschen mit ihren arteriellen Gefäßknäueln. Der Urnier en-

gang , welcher zuerst auftritt, erscheint im Keime aller Cranioten

schon in jener frühen Periode, in welcher eben erst im Ektoderm

die Sonderung des Markrohrs von der Hornplatte, im Entoderm

die Abschnürung der Chorda vom Darmblatte, und zwischen beiden

Grenzblättern die Anlage der paarigen Coelomtaschen erfolgt ist

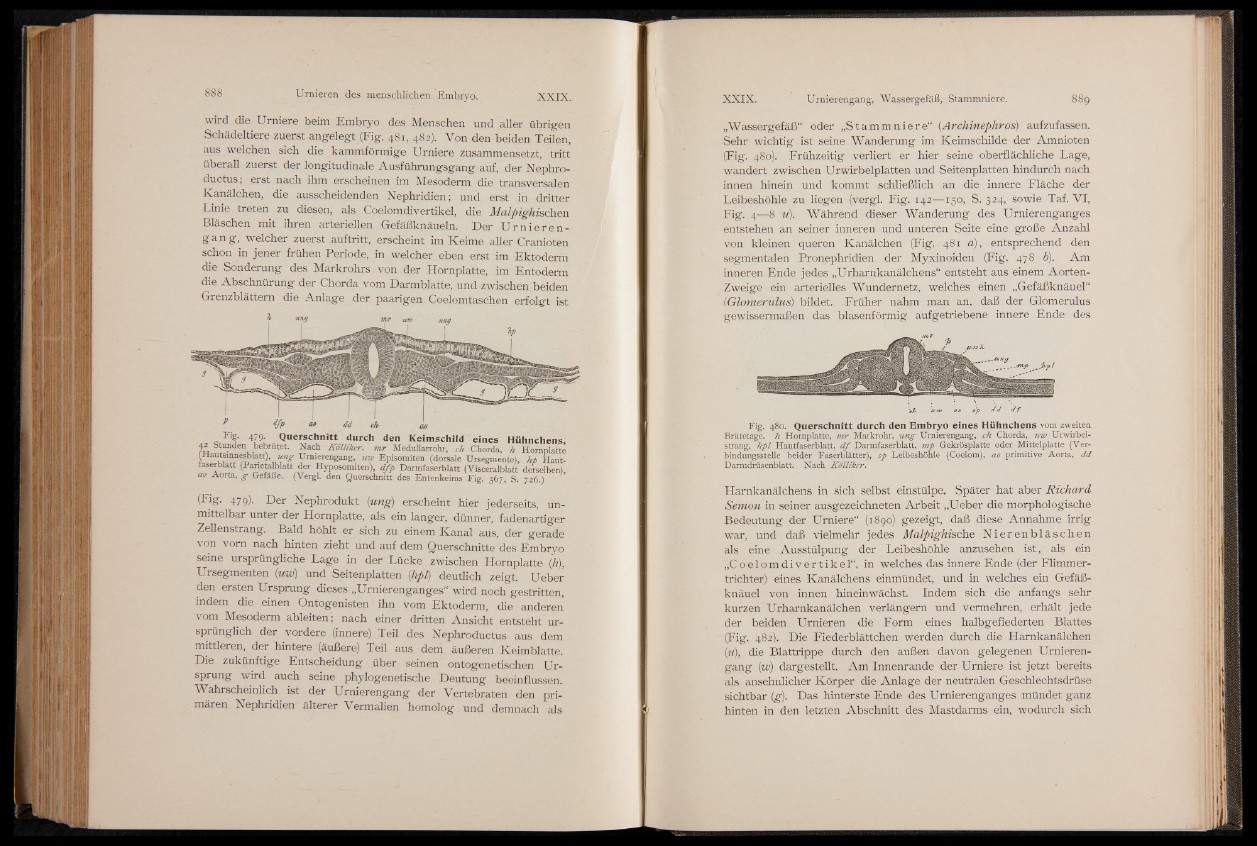

Fi§- 479- Querschnitt durch den Keimschild eines Hühnchens,

42 Stunden bebrütet. Nach K S llik er. mr Medullarrohr, ch Chorda, h Hornplatte

(Hautsinnesblatt), un g Urnierengang, uw Episomiten (dorsale Ursegmente), h f Haut-

taserblatt (Panetalblatt der Hyposomiten), ä f f Darmfaserblatt (Visceralblatt derselben),

ao - orta’ g Gefäße. (Yergl. den Querschnitt des Entenkeims Fig. 367, S. 726.)

(Fig. 479). Der Nephrodukt {ung) erscheint hier jederseits, unmittelbar

unter der Hornplatte, als ein langer, dünner, fadenartiger

Zellenstrang. Bald höhlt er sich zu einem Kanal aus, der gerade

von vom nach hinten zieht und auf dem Querschnitte des Embryo

seine ursprüngliche Lage in der Lücke zwischen Hornplatte (7z),

Ursegmenten {uw) und Seitenplatten {hfl) deutlich zeigt. Ueber

den ersten Ursprung dieses „Urnierenganges“ wird noch gestritten,

indem die einen Ontogenisten ihn vom Ektoderm, die anderen

vom Mesoderm ableiten; nach einer dritten Ansicht entsteht ursprünglich

der vordere (innere) Teil des Nephroductus aus dem

mittleren, der hintere (äußere) Teil aus, dem äußeren Keimblatte.

Die zukünftige Entscheidung über seinen ontogenetischen Ursprung

wird auch seine phylogenetische Deutung beeinflussen.

Wahrscheinlich ist der Urnierengang der Vertebraten den primären

Nephridien älterer Vermalien homolog und demnach als

X X I X . Urnierengang, Wassergefäß, Stammniere.

„Wassergefäß“ oder „Stammniere“ (Archinephros) aufzufassen.

Sehr wichtig ist seine Wanderung im Keimschilde der Amnioten

(Fig. 480). Frühzeitig verliert er hier seine oberflächliche Lage,

wandert zwischen Urwirbelplatten und Seitenplatten hindurch nach

innen hinein und kommt schließlich an die innere Fläche der

Leibeshöhle zu liegen (vergl. Fig. 142-^150, S. 324, sowie Taf. VI,

Fig. 4—8 u). Während dieser Wanderung des Urnierenganges

entstehen an seiner inneren und unteren Seite eine große Anzahl

von kleinen queren Kanälchen (Fig. 481 a), entsprechend den

segmentalen Pronephridien der Myxinoiden (Fig. 478 b). Am

inneren Ende jedes „Urharnkanälchens“ entsteht aus einem Aorten-

Zweige ein arterielles Wundernetz, welches einen „Gefäßknäuel“

(<Glomerulus) bildet. Früher nahm man an, daß der Glomerulus

gewissermaßen das blasenförmig aufgetriebene innere Ende des

'eh Irt» ao op tf'd J f

Fig. 480. Querschnitt durch den Embryo eines Hühnchens vom zweiten

Brütetage, h Hornplatte, mr Markrohr, ung Urnierengang, ch Chorda, uw Urwirbel-

strang, h p l Hautfaserblatt, d f Darmfaserblatt, mp Gekrösplatte oder Mittelplatte (Verbindungsstelle

beider Faserblätter), sp Leibeshöhle (Coelom), ao primitive Aorta, dd

Darmdrüsenblatt. Nach K ö llik cr.

Harnkanälchens in sich selbst einstülpe. Später hat aber Richard

Semon in seiner ausgezeichneten Arbeit „Ueber die morphologische

Bedeutung der Urniere“ (1890) gezeigt, daß diese Annahme irrig

war, und daß vielmehr jedes Malpighische Nie r enbläs chen

als eine Ausstülpung der Leibeshöhle anzusehen ist, als ein

„Co e lomdive r t ike l “, in welches das innere Ende (der Flimmertrichter)

eines Kanälchens einmündet, und in welches ein Gefäßknäuel

von innen hirieinwächst. Indem sich die anfangs sehr

kurzen Urharnkanälchen verlängern und vermehren, erhält jede

der beiden Urnieren die Form eines halbgefiederten Blattes

(Fig. 482). Die Fiederblättchen werden durch die Harnkanälchen

(m), die Blattrippe durch den außen davon gelegenen Urnierengang

[w) dargestellt. Am Innenrande der Urniere ist jetzt bereits

als ansehnlicher Körper die Anlage der neutralen Geschlechtsdrüse

sichtbar {g). Das hinterste Ende des Urnierenganges mündet ganz

hinten in den letzten Abschnitt des Mastdarms ein, wodurch sich