abgehen, bilden bei vielen niederen Wirbeltieren einen Kanal,

in welchem die großen Blutgefäße an der unteren Fläche der

Wirbelsäule (Aorta und Schwanzvene) eingeschlossen sind. Bei den

höheren Wirbeltieren geht die Mehrzahl dieser unteren Wirbelbogen

verloren oder wird rudimentär. Aber am Brustabschnitte

der Wirbelsäule entwickeln sich dieselben zu selbständigen starken

Knochenbogen, den Rip pen (Costae). In der Tat sind die Rippen

weiter nichts als mächtige, selbständig gewordene, untere Wirbelbogen,

welche ihre ursprüngliche Verbindung mit den Wirbelkörpern

gelöst haben. Desselben Ursprungs sind die Ihnen bereits

bekannten Ki emenbo g en; diese sind eigentlich als „Kopf-

rippen“ oder als untere Bogen von Schädelwirbeln zu betrachten,

welche den Rippen der Wirbelsäule im allgemeinen entsprechen.

Auch die Verbindungsweise der rechten und linken Bogenhälften

auf der Bauchseite ist hier wie dort dieselbe. Der Brustkorb wird

vorn dadurch geschlossen, daß sich zwischen die vorderen Rippen

das Brus tbe in (Sternum) einschiebt: ein unpaarer Knochen, der

ursprünglich aus zwei paarigen Seitenhälften entsteht. Ebenso

wird der Kiemenkorb vorn dadurch geschlossen, daß zwischen

rechte und linke Hälften der Kiemenbogen sich ein unpaares Verbindungsstück

einschaltet: der Zung enb e inkö rpe r (Copula

lingualis oder Basis hyoidis).

Wenden wir uns nun von dieser anatomischen Uebersicht über

die Zusammensetzung der Wirbelsäule zu der Frage nach ihrer

Entwickelung, so kann ich Sie bezüglich der ersten und wichtigsten

Bildungsverhältnisse auf die früher betrachtete Keimesgeschichte

verweisen (S. 351— 362). Sie erinnern sich hier zunächst der

wichtigen Tatsache, daß beim Embryo des Menschen .wie aller

anderen Wirbeltiere an Stelle der gegliederten Wirbelsäule anfangs

nur ein ganz einfacher, ungegliederter Knorpelstab zu finden ist.

Dieser feste, aber biegsame und elastische Knorpelstab ist der

Achs ens t ab (oder die Rückensaite, Chorda dorsalis). Bei dem

niedersten Wirbeltiere, beim Amphioxus, bleibt derselbe zeitlebens

in dieser einfachsten Gestalt bestehen und vertritt permanent das

ganze innere Skelett (Fig. 245 i). Aber auch bei den Tunicaten,

bei den wirbellosen nächsten Blutsverwandten der Wirbeltiere,

treffen wir dieselbe Chorda bereits an; vorübergehend in dem vergänglichen

Larvenschwanze der Ascidien (Taf. XVIII, Fig. 6 bis

13 ch); bleibend bei den Copelaten (Fig. 276 c). Unzweifelhaft

haben sowohl diese Tunicaten, wie jene Acranier die Chorda bereits

von einer gemeinsamen ungegliederten Stammform geerbt;

und diese uralten, längst ausgestorbenen Ahnen aller Chordatiere

sind unsere hypothetischen Urchordatiere, die Prochordonier.

Lange bevor beim Embryo des Menschen und aller höheren

Wirbeltiere eine Spur vom Schädel, von den Extremitäten u. s. w.

sichtbar wird, in jener frühen Zeit, in welcher der ganze Körper

nur durch den sohlenförmigen Keimschild dargestellt wird, erscheint

in der Mittellinie des letzteren, unmittelbar unter der ektoblastischen

Markfurche, die einfache endoblastische Chorda dorsalis. (Vergl.

Fig. 128— 156 ch, Taf. VI, VII ch). Als cylindrischer Achsenstab

von elastischer und doch fester Beschaffenheit verläuft die Chorda

in der Längsachse des Körpers, vorn und hinten gleichmäßig zugespitzt.

Ueberall ensteht die Chorda aus der Rückenwand des

Urdarms; die Zellen, welche sie zusammensetzen (Fig. 396 b), gehören

mithin dem Entoderm an (Fig. 251— 262).

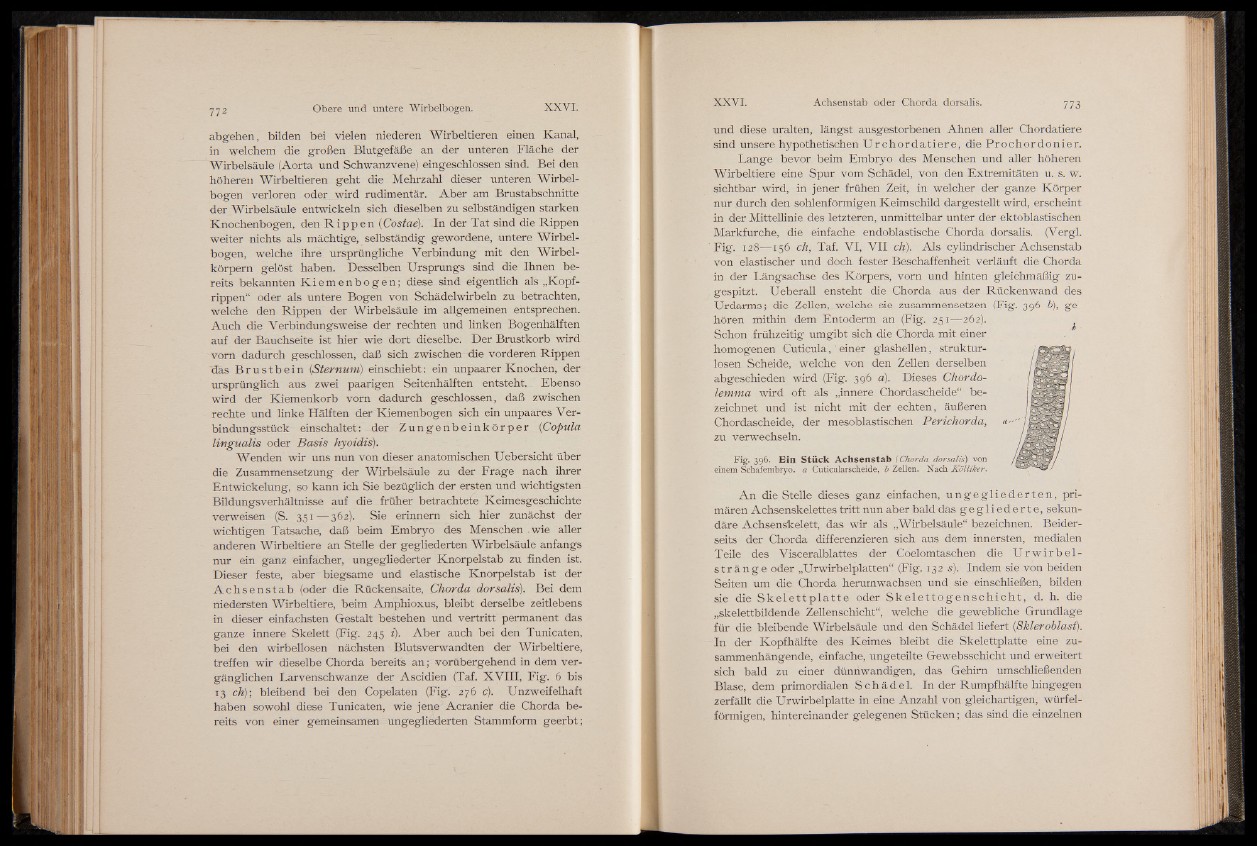

Schon frühzeitig umgibt sich die Chorda mit einer

homogenen Cuticula,' einer glashellen, strukturlosen

Scheide, welche von den Zellen derselben

abgeschieden wird (Fig. 396 «). Dieses Chordo-

lemma wird oft als „innere Chordascheide“ bezeichnet

und ist nicht mit der echten, äußeren

Chordascheide, der mesoblastischen Perichorda, «

zu verwechseln.

F'g- 39^. Ein Stück Achsenstab (Chorda dorsalis) von

einem Schafembryo. a Cuticularscheide, h Zellen. Nach K ö llilier.

An die Stelle dieses ganz einfachen, ung e g l iede r ten, primären

Achsenskelettes tritt nun aber bald das ge gl iede r te , sekundäre

Achsenskelett, das wir als „Wirbelsäule“ bezeichnen. Beiderseits

der Chorda differenzieren sich aus dem innersten, medialen

Teile des Visceralblattes der Coelomtaschen die Urwi rbe l -

s t r äng e oder „Urwirbelplatten“ (Fig. 132 s). Indem sie von beiden

Seiten um die Chorda herum wachsen und sie einschließen, bilden

sie die Sk e l e t tp l a t t e oder Ske l e t to g en s ch i ch t , d. h. die

„skelettbäldende Zellenschicht“, welche die gewebliche Grundlage

für die bleibende Wirbelsäule und den Schädel liefert [Skieroblast).

In der Kopfhälfte des Keimes bleibt die Skelettplatte eine zusammenhängende,

einfache, ungeteilte Gewebsschicht und erweitert

sich bald zu einer dünnwandigen, das Gehirn umschließenden

Blase, dem primordialen Schädel . In der Rumpfhälfte hingegen

zerfällt die Urwirbelplatte in eine Anzahl von gleichartigen, würfelförmigen,

hintereinander gelegenen Stücken; das sind die einzelnen