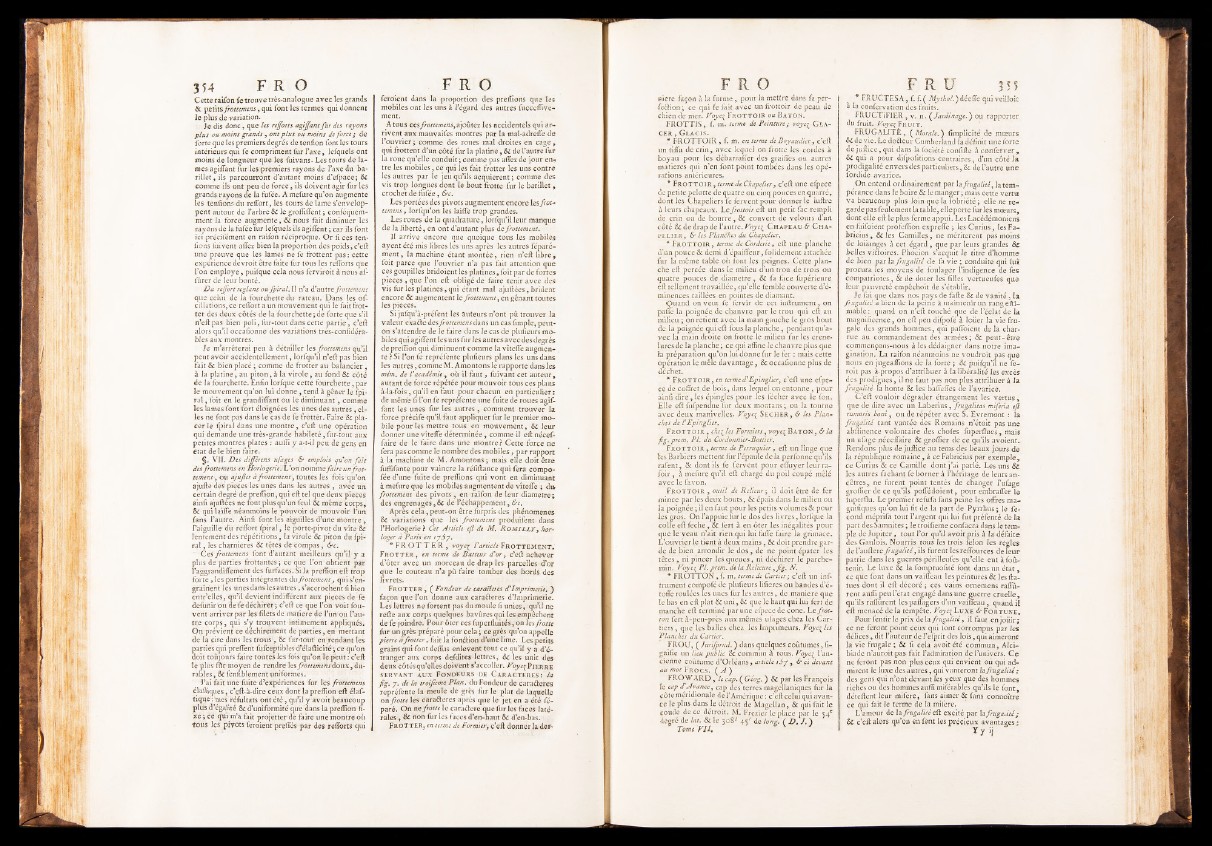

Cette raifon fe trouve très-analogue avec les grands

& petits frottemens, qui font les termes qui donnent

le plus de variation.

Je dis donc, que les rejjorts agijfant fur des rayons

plus ou moins grands , ont plus ou moins de force; de

forte que les premiers degrés de tenfion font les tours

intérieurs qui fe compriment fur l’axe, lefquels ont

moins de longueur que les fuivans. Les tours de lames

agiffant fur: les premiers rayons de l’axe du barillet,

ils parcourront d’autant moins d’efpace; Si

comme ils ont peu de force, ils doivent agir fur les

grands rayons de la fufée. A mefure qu’on augmente

les tendons du relïort, les tours de lame s’enveloppent

autour de l’arbre Si le groffiffent ; conféquem-

ment la force augmente, Si nous fait diminuer les

rayons de la fuféelùr lefquels ils agilfent ; car ils font

ici précifément en raifon réciproque. Or fi ces tendons

fui vent affez bien la proportion des poids, c’eft

une preuve que les lames ne fe frottent pas : cette

expérience devroit être faite fur tous les refforts que

l’on employé, puifque cela nous ferviroit à nous af-

fûrer de leur bonté.

Du rejfort réglant ou fpiral. Il n’a d’autre frottement

que celui de la fourchette du rateau. Dans les of-

dilations, ce reffort a un mouvement qui le fait frotter

des deux côtés de la fourchette ; de forte que s’il

n’eft pas bien poli, fur-tout dans cette partie, c’efl

alors qu’il occafionne des variations très-confidéra-

bles aux montres.

Je m’arrêterai peu à détailler les frottemens qu’il

peut avoir accidentellement, lorfqu’il n’eft pas bien

fait & bien placé ; comme de frotter au balancier,

à la platine, au piton, à la v irole, au fond Si côté

de la fourchette. Enfin lorfque cette fourchette, par

le mouvement qu’on lui donne , tend à gêner le fpiral

, foit en le grandiffant ou le diminuant, comme

les lames font fort éloignées les unes des autres , elles

ne font pas dans lé cas de fe frottér. Faire Si placer

le fpiral dans une montre, c’efl une opération

qui demande une très-grande habileté, fur-tout aux

petites montres plates : aufîi y a-t-il peu de gens en

état de le bien faire.

§ . VII. Des différens ufages & emplois qu'on fait

des frottemens en Horlogerie. L ’on nomme faire unfrot-

tertient-, où àjujler à frottement; toutes lès fois'qu?on

ajufte des pièces les unes dans les autres , avec un

certain degré de preffion, qui efl tel que deux pièces

ainfi ajuftées ne font plus qu’un feul Si même corps,

Si qui laiffe néanmoins le pouvoir de mouvoir l’un

fans l’autre. Àinfi font les aiguilles d’une montre,

l’aiguille du reffort fpiral, le porte-pivot du vite Sc

lentement des répétitions, la virole & piton du fpiral

, les charnières Si têtes de compas, &c.

“ Ces frottemens font d’autant meilleurs qu’il y a

plus de parties frottantes ; ce que l’on obtient par

î’aggrandiffement des furfaces. Si la preffion eft trop

forte , les parties intégrantes du frottementqùls’en-

grainent les unes dans les autres, s’accrochent fi bien

entr’elles, qu'il devient indifférent aux pièces de fe

defunir ou de fe déchirer ; c’efl cè que l’on voit fou-

vent arriver par les filets de matière de l’un ou l’autre

corps, qui s’y trouvent -intimement appliqués.

On prévient ce déchirement de parties, en mettant

de la cire dans les trous , Si fur-tout* entendant les

parties qui preffent fufceptibles d'élafticité ; ce qu’on

doit toujours faire toutes les fois qu’on le peut : c’efl

le plus fûr moyen de rendre les froetemehsdonx, durables,

Si fenfiblement uniformes.

J'ai fait tinè fuite d’expériences fur les frottemens

elaftiques, c’gft-à-dire ceux dont la preffion efl élaf-

tiqqe’: mes réfqltats ont été, qu’il y avoit beaucoup

plus d’égalité & d’uniformité que dans la preffion fixe

; ce qui m’a fait prôjetter de faire une montre oii

tous les pivots feroient preffés par des refforts qui

feroient dans la proportion des preffions que les

mobiles ont les uns à l’égard des autres fucceffive-

ment.

A tous ces frottemens, ajoutez les accidentels qui arrivent

aux mauvaifes montres par la mal-adrefl’e de

l’ouvrier ; comme des roues mal droites en cage,

qui frottent d’un côté fur la platine, & de l’autre fur

la roue qu’elle conduit ; comme pas affez de jour eni

tre les mobiles-, ce qui les fait frotter les uns contre

les autres par le jeu qu’ils acquièrent ; comme des

vis trop longues dont le bout frotte fur le barillet,

crochet de fufée, &c.

Les portées des pivots augmentent encore les frottemens

, lorfqu’on les laiffe trop grandes.

Les roues de la quadrature, lorfqu’il leur manque

de la liberté, en ont d’autant plus de frottement.

Il arrive encore que quoique tous les mobiles

ayent été mis libres les uns après les autres féparé-

ment, la machine étant montée, rien n’efl libre ,

foit parce que l’ouvrier n’a pas fait attention que

ces goupilles bridoient les platines, foit par de fortes

pièces, que l’on efl obligé de faire tenir avec des

vis fur les platines, qui étant mal ajuftées, brident

encore Si augmentent le frottement, en gênant toutes

les pièces.

Si jufqu’à-préfent les auteurs n’ont pu trouver la

valeur exaâe des frottemens dans un cas fimple, peut-

on s’attendre de le faire dans le cas de plufieurs mobiles

qui agiffent les uns fur les autres avec des degrés

de preffion qui diminuent comme la vîteffe augmente

? Si l’on fe repréfente plufieurs plans les uns dans

les autres, comme M. Amontons le rapporte dans les

mcm, de Vacademie, oii il faut, fuivant cet auteur ,

autant de force répétée pour mouvoir tous ces plans

à-la-fois, qu’il en faut pour chacun en particulier :

de mêm'e fi l’on fe repréfente une fuite de roues agiffant

les unes fur les autres, comment trouver la

force précife qu’il faut appliquer fur le premier mobile

pour les mettre tous en mouvement, Si leur

donner une vîteffe déterminée, comme il eft nécefi-

faire de le faire dans une montre? Cette force ne

fera pas comme le nombre des mobiles , par rapport

à la machine de M. Amontons; mais elle doit être

fuffifante pour vaincre la réfiftance qui fera compo-

fée d’une fuite de preffions qui vont en diminuant

à mefure que les mobiles augmentent de vîteffe ; di»

frottement des pivots , en raifon de leur diamètre;

des engrenages,& de l’échappement, &c.

Après cela, peut-on être ftirpris des phénomènes

Si variations que les frottemens produifent dans

l’Horlogerie ? Cet Article efl de M. R o m i l l y , horloger

à Paris en i j 5j .

* F R Q T T E R , voye^ l'article Frottement.

Fro t t e r , en terme de Batteur d'or, c’eft achever

d’ôter avec un morceau de drap les parcelles d’or

que le couteau n’a pu faire tomber des bords des

livrets.

Frotter , ( Fondeur de caractères d'imprimerie. )

façon que l’on donne aux cara&eres d’imprimerie.

Les lettres ne fortent pas du moule fi unies, qu’il ne

refte aux corps quelques bavures qui les empêchent

de fe joindre. Pour ôter ces fuperfluités, on les frotte

fur un grès préparé pour cela ; ce grès qu’on appelle

pierre àfrotter, fait la fonction d’une lime. Les petits

grains qui font deffus enlevent tout ce qu’il y a d’étranger

aux corps defdites lettres, & les unit des

deux côtés qu’elles doivent s’aceoller. Voye[ Pierre

SERVANT AUX FONDEURS DE CARACTERES : la

fig, y. de la troifieme Plan, du Fondeur de caraéleres

repréfente la meule de grès fur le plat de laquelle

on frotte lés cara&eres après que le jet en a été fé-

paré. On ne frotte le caraélere que fur les faces latérales,

& non fur les faces d’en-haut Si d’en-bas. '

Frotter, en terme de Formier, c’eft donner la derniere

façon à la forme, pour la mettre dans fa perfection

; ce qui fe fait avec un frottoir de peau de

chien de mer. Voye^ Frottoir ou Bâton.

FROTTIS, f. m. terme de Peinture; voye£ GLACER

, Glacis.

f FROTTO IR, f. m. en terme de Boyaudier, c’eft

un tiffu de crin, avec lequel on frotte les cordes à

boyau pour les débarraffer des graiffes ou autres

matières qui n’en font point tombées dans les opérations

antérieures.

* Frottoir , terme de Chapelier, c’eft une efpece

de petite pelotte de quatre ou cinq pouces en quarré,

dont les Chapeliers fe fervent pour donner le luftre

à leurs chapeaux. Le frottoir eft un petit fac rempli

de crin ou de bourre, & couvert de velours d’un

côté Si de drap de l’autre. Voyeç Chapeau & Chapelier,

& les Planches du Chapelier.

* Frottoir , terme de Corderie, eft une planche

d’un pouce & demi d’épaiffeur, folidement attachée

fur la même table où font les peignes. Cette planche

eft percée dans le milieu d’un trou de trois ou

quatre pouces de diamètre, Si fa face fupérieure

eft tellement travaillée, qu’elle femble couverte d’éminences

taillées en pointes de diamant.

Quand on veut fe fervir de cet inftrument, on

paffe la poignée de chanvre par le trou qui eft au

milieu ; on retient avec la main gauche le gros bout

de la poignée qui eft fous la planche, pendant qu’avec

la main droite on frotte le milieu fur les crene-

Jures de la planche ; ce qui affine le chanvre plus que

la préparation qu’on lui donne fur le fer : mais cette

opération le mêle davantage, Si occafionne plus de

déchet.

* Frottoir, en termed?Epinglier, c’eft une efpece

de coffret de bois, dans lequel on entonne, pour

àinfi dire, les épingles pour les fécher avec le fon.

Elle eft fufpendue fur deux montans ; on la tourne

avec deux manivelles. Voye£ Secher, & les Planches

de V Epinglier.

Frottoir , che^ les Formiers, voye^ Bâton , & la

fig. prem. PI. du Cordonnier-Bottier.

Frottoir , terme de Perruquier, eft un linge que

tes Barbiers mettent fur l’épaule delà perfonne qu’ils

rafent, & dont ils fe fervent pour effuyer leur ra-

foir , à mefure qu’il eft chargé du poil coupé mêlé

avec le favon.

Frottoir , outil de Relieur ; il doit être de fer

mince par les deux bouts, Si épais dans le milieu ou

la poignée ; il en faut pour les petits volumes & pour

les gros. On l’appuie fur le dos des livres, lorfque la

colle eft feche, Si fert à en ôter les inégalités pour

que le veau n’ait rien qui lui fafi’e faire la grimace.

L ’ouvrier le tient à deux mains, Si doit prendre garde

de bien arrondir le dos, de ne point épater les

têtes , ni pincer les queues, ni déchirer le parchemin.

Voyei PI. prem. de la Relieure ,fig. N.

* FROTTON , f. m. terme de Cartier; c’eft un inftrument

compofé de plufieurs lifieres ou bandes d’étoffe

roulées les unes fur les autres, de maniéré que

îe bas en eft plat Si uni, Si que le haut qui lui fert de

manche eft terminé par une efpece de cône. Le frot-

ton fert à-peu-près aux mêmes ulages chez les Car-

tiers , que les balles chez les Imprimeurs. Voye{ les

Planches du Cartier.

FROU, ( Jurifprud. ) dans quelques coutumes, lignifie

un lieu public Si commun à tous. Voyeç l’ancienne

coutume d’Orléans, article i5y , & ci devant

au mot Frocs. ( A )

FROWARD, le cap. ( Géog. ) Si par les François

le cap crAvance, cap des terres magellaniques fur la

côte méridionale de l’Amérique : c’eft celui qui avance

le plus dans le détroit de Magellan, & qui fait le

coude de ce détroit. M. Frezier le place par le 54e

degré de lat. Si le 3o8d 45' de long. ( D , J. )

Tome VII, v

* FRUCTESA, f. f. ( Mytkol.") déeffe qui veilloit

a la confervation des fruits.

FRUCTIFIER, v. n. ( Jardinage.) o u r a p p o r te r

d u fru it. Voye{ F r u i t .

FRUGALITÉ , ( Morale. ) fimplicité de moeurs

ôede vie. Le dofteur Cumberland la définit une forte

de juftice, qui dans la fociété confifte à conferver ,

Si qui a pour difpofitions contraires, d’un côté la

prodigalité envers des particuliers, Si de l’autre une

fordide avarice.

On entend ordinairement par la frugalité, la tempérance

dans le boire Si le manger; mais cette vertu

va beaucoup plus loin que la fobriété; elle ne regarde

pas feulement la table, elle porte fur les moeurs,

dont elle eft le plus ferme appui. Les Lacédémoniens

en faifoient profeffion expreffe ; les Curius, lesFa-

bricius, & les Camille^, ne méritèrent pas moins

de louanges à cet égard, que par leurs grandes Sc

belles viéloires. Phocion s’acquit le titre d’homme

de bien par la frugalité de fa vie ; conduite qui lui

procura les moyens de foulager l’indigence de fes

compatriotes, & de doter les filles vertueufes que

leur pauvreté empêchoit de s’établir.

Je fai que dans nos pays de fafte Si de vanité, la

frugalité a bien de la peine à maintenir un rangefti-

mable.: quand on n’eft touché que de l’éclat de la

magnificence, on eft peu difpofé à Ioiier la vie frugale

des grands hommes, qui paffoient delà charrue

au commandement des armées; Si peut-être

commençons-nous à les dédaigner dans notre imagination.

La raifon néanmoins ne voudroit pas que

nous en jugeaffions de la forte ; Si puifqu’il ne fe-

roit pas à-propos d’attribuer à la libéralité les excès

des prodigues, il ne faut pas non plus attribuer à la

frugalité la honte Si les baffeffes de l’avarice.

C ’eft vouloir dégrader étrangement les vertus ,

que de dire avec un Laberius, frugalitas miferia ejl

rumoris boni, ou de répéter avec S. Evremont : la

frugalité tant vantée des Romains n’étoit pas une

abftinence volontaire des choies fuperflues, mais

un ufage néceffaire Si groffier de ce qu’ils avoient.

Rendons plus de juftice au tems des beaux jours de

la république romaine, à ce Fabricius par exemple,

ce Curius & ce Camille dont j’ai parlé. Les uns Sc

les autres fachant fe borner à l’héritage de leurs ancêtres,

ne furent point tentés de changer l’ufage

groffier de ce qu’ils poffédoient, pour embraffer le

fuperflu. Le premier refufa fans peine les offres magnifiques

qu’on lui fit de la part de Pyrrhus ; le fécond

méprifa tout l’argent qui lui fut préfenté de la

part desSamnites ; le troifieme confacra dans le temple

de Jupiter, tout l ’or qu’il avoit pris à la défaite

des Gaulois. Nourris tous les trois félon les réglés

de l’auftere frugalité, ils furent les reflources de leur

patrie dans les guerres périlleufes qu’elle eut à foû-

tenir. Le luxe Si la fomptuofité font dans un état,

ce que font dans un vaiffeau les peintures Si les fta-

tues dont il eft décoré ; ces vains ornemens raffû-

rent auffi peu l’état engagé dans une guerre cruelle ,

qu’ils raffûrent les paflagers d’un vaiffeau, quand il

eft menacé de la tempête. Voye[ L u x e & F o r t u n e .

Pourfentirle prix delà frugalité, il faut en joiiir;

ce ne feront point ceux qui font corrompus par les

délices, dit l’auteur de l’efprit des lois, qui aimeront

la vie frugale ; Sc fi cela avoit été commun, Alcibiade

n’auroit pas fait l’admiration de l’iinivers. Ce

ne ferpnt pas non plus ceux qui envient où qui admirent

le luxe des autres, qui vanteront la frugalité:

des gens qui n’ont devant les yeux que des hommes

riches ou des hommes auffi miférables qu’ils le font,

détellent leur mifere, fans aimer & fans connoître

ce qui fait le terme de la mifere.

L ’amour de la frugalité eft excité par la frugaàté;

Si c’eft alors qu’on en fent les précieux avantages :

Y y ij