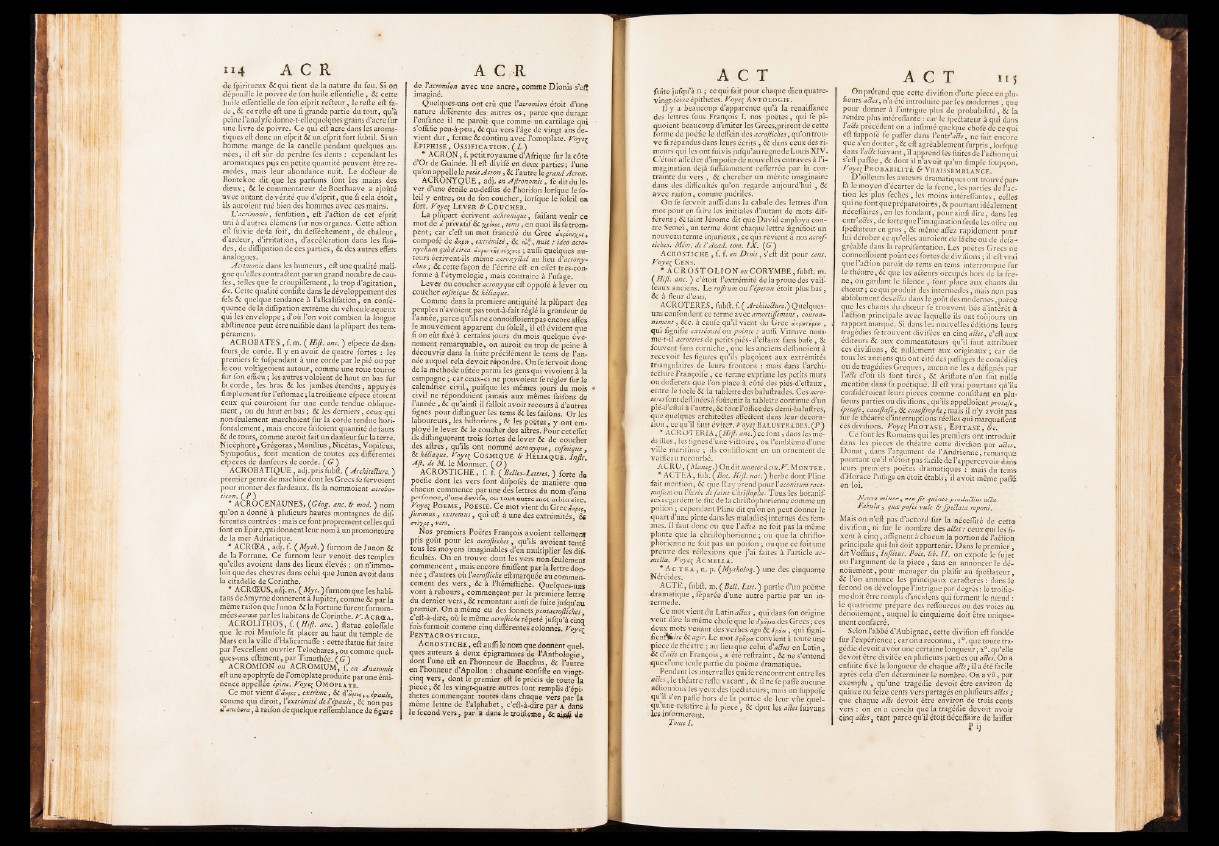

îi 4 A C R

de fpiritueux & qui tient de la nature du feu. Si on

dépouille le poivre de fon huile effentielle, 6c cette

huile effentielle de fon efprit reéleur, le relie eft fade

, 6c ce relie elt une li grande partie du tout, qu’à

peine l’analyfe donne-t-elle quelqües grains d’acre fur

une livre de poivre. Ce qui ell acre dans les aromatiques

ell donc un efprit 6c un efprit fort fubtil. Si un

homme mange de la canelle pendant quelques années

, il ell sur de perdre fes dents ; cependant les

aromatiques piÿs en petite quantité peuvent être re-

medes, mais leur abondance nuit. Le doâeur de

Bontekoe dit que les parfums font les mains des

dieux ; &c le commentateur de Boerhaave a ajouté

■ avec autant de vérité que d’efprit, que li cela etoit,

ils auroient tué bien des hommes avec ces mains.

L’acrimonie, fenfation, ell l’aélion de cet efprit

uni à d’autres élémens fur nos organes. Cette aélion

ellfuivie de4a foif, du defféchement, de chaleur,

d’ardeur, d’irritation, d’accélération dans les fluides

, de diflipation de ces parties, 6c des autres effets

analogues.

Acrimonie dans les humeurs, ell une qualité maligne

qu’elles contrarient par un grand nombre de caille

s , telles que le croupiffement, le trop d’agitation,

&c. Cette qualité conlille dans le développement des

fels 6c quelque tendance à l’alkalifation, en confé-

quence de la diflipation extrême du véhicule aqueux

qui les ènveloppe ; d’où l’on voit combien la longue

abllinence peut êtrenuifiblè dans la plupart des tem-

péramens.

ACROBATES , f. m. ( Hifi. anc, ) efpece de dan-

feurs.de corde. Il y en avoit de quatre fortes : les

premiers fe fufpendant à une corde par lepié ou par

le cou voltigeoient autour, comme une roue tourne

fur fon eflîeu ; les autres votaient de haut en bas fur

la corde, les bras 6c les jambes étendus, appuyés

Amplement fur l’eftomac ; la troifieme efpece étoient

ceux qui couroient fur une corde tendue obliquement

, ou du haut en bas ; 6c les derniers, ceux qui

non-feulement marchoient fur la corde tendue hori-

fontalement, mais encore faifoient quantité de fauts

6c de tours, comme auroit fait un danfeur fur la terre.

Nicéphorè, Grégoras, Manilius, Nicétas, Vopifcus,

^»ympofius, font mention de toutes ces differentes

eipeces de danfeurs de corde. ( G )

ACROBATIQUE, adj.pris fubft. ( Architecture. )

premier genre de machine dont les Grecs fe fervoient

pour monter des fardeaux. Ils la nommoient acroba-

ticon. ( P )

* ACROCENAUNES, (Géog. anc. & moi. ) nom

qu’on a donné à plufieurs hautes montagnes de différentes

contrées : mais ce font proprement celles qui

font en Epire,qui donnent leur nom à un promontoire

de la mer Adriatique.

* ACRCEA, adj. f. (Mytk.) furnom de Junon 6c

de la Fortune. Ce furnom leur venoit des temples

qu’elles avoient dans des lieux élevés : on n’immo-

loit que des chevres dans celui que Junon avoit dans

la citadelle de Corinthe.

* ACRCEUS, adj. m. ( Myt. ) furnom que les habi-

tans deSmyrne donnèrent à Jupiter, comme 6c par la

même raifon que Junon & la Fortune furent furnom-

mées acroeoe parles habitans de Corinthe. F. Acroea.

ACROLITKOS, f. ( Hiji. anc. ) flatue coloffale

que le roi Maufole fît placer au haut du temple de

Mars en la ville d’Halicarnaffe : cette flatue fut faite

par l’excellent ouvrier Telochares, ou comme quelques

uns efliment, par Timothée. (G )

ACROMION une apophyfe de ou l’omoplateproduite ACROMIUM, f. en Anatomie

efl nence appellee Foye[ Omoplate.

par une émiépine.

Ce mot vient d’axpof, extrême, 6c d’ô^oç,, épaule

comme qui diroit, Y extrémité de l'épaule, 6c non pas

ù'anchera, à raifon de quelque reffemblance de figure

A C R

de T 'acromion avec une ancre, comme D ionis s’eft

imaginé.

Quelques-uns ont cru que Y acromion étoit d’une

nature différente des autres o s , parce que durait

l’enfance il ne paroît que comme un cartilage qui

s’oflifie peu-à-peu, Se qui vers l’âge de vingt ans devient

dur, ferme 6c continu avec l’omoplate. Foyeç

Epiphise , Ossification. ( L )

* ACRON, f. petit royaume d’Afrique fur la côte

d’Or de Guinée. Il efl divifé en deux parties ; l’une

qu’on appelle le petit Acron , & l’autre \e grand Acron.

A CRONYQUE, adj. en Agronomie, fe dit du lever

d’une étoile au-deffus de x’horifon lorfque lefo-

leil y entre; ou de fon coucher, lorfque le foleil ea

fort. Voyc{ Lever & Coucher.

La plupart écrivent achronique, fàifant venir ce

mot de à privatif 6c ^pevoç, tems, en quoi ils fe trompent;

car c’efl un mot francife du Grec àxpovuxoç,

çompofé de dupov, extrémité, 6c , nuit : ideo acro-

nychum qubdcirca I kùov vu^toç ; aufli quelques auteurs

écrivent-ils meme acronycial au lieu à'acrony-

çhus j,6c cette façon de l’écrire efl en effet très-conforme

à l’étymologiç, mais contraire à l’ufage.

Lever ou coucher acronyque efl oppofé à lever ou

çoucher cofmique 6c héliaque.

Comme dans la première antiquité la plupart des

peuples n’avoient pas tout-à-fait réglé la grandeur de

l’année, parce qu’ils ne connoiffoientpas encore affez

le mouvement apparent du foleil, il efl évident que

fi on eût fixé à certains jours du mois quelque événement

remarquable, on auroit eu trop de peine à

découvrir dans la fuite précifément le tems de l’année

auquel cela devoit répondre. On fe fervoit donc

de la méthode ufitée parmi les gens qui vivoient à la

campagne ; car ceux-ci ne pouvoient fe régler fur le

calendrier civil, puifque les mêmes jours du mois

civil ne répondaient jamais aux mêmes faifons de

l’année , & qu’ainfi il falloit avoir recours à d’autres

lignes pour diflinguer les tems 6c les faifons. Or les

laboureurs, les hiftoriens, 6c les poètes, y ont employé

le lever 6c le coucher des affres. Pour ceteffet

ils diftinguerent trois fortes de lever & de coucher

des affres, qu’ils ont nommé acronyque, cofmique ,

& héliaque. Voye£ Cosmique & HÉLIAQUE. Intir.

AJi. de M. le Monnier. ( O )

ACROSTICHE , f. t. ( Belles-Lettres, ) forte do

poéfie dont les vers font difpofésde maniéré que

chacun commence par une des lettres du nom d’une

perfonne, d’une devife, ou tout autre mot arbitraire

Voyei POEME, POESIE. C e mot vient du G r e e f f ,

fummus , extremus, qui efl à une des extrémités 6i

trrixoç, vers.

Nos premiers Poètes François avoient tellement

pris goût pour les acrofiiehes, qu’ils avoient tenté

tous les moyens imaginables d’en multiplier les difficultés.

On en trouve dont les vers non-feulement

commencent, mais encore finiffent par la lettre donnée

; d’autres où Yacrofticke eftmarquée au commencement

des v e r s , & à Fhémiftiche. Quelques-uns

vont à rebours, commençant par la première lettre

du dernier v ers, 6c remontant ainfi de fuite jufqu’au

premier. On a même eu des fonnets pentacrofiiches 9

c’eft-à-dire, où le même acrofiiche répété jufqu’à cinq

fois formoit comme cinq différentes colonnes. Foyer

Pentacrostiche. x

A crostiche , efl auflîle nom que donnent queL

ques auteurs à deux épigrammes de l'Anthologie ^

dont l’une efl: en l’honneur de Bacchus, 6c l’autré

en l’honneur d’Apollon : chacune cônfifte en vingt-

cinq vers, dont le premier efl le précis de toute la

pièce; 6c les vingt-quatre autres font remplisd’épi-

thetes commençant toutes dans chaque vers par la

même lettre de l’alphabet, c’eft-à-dire par a dans

le fécond v ers, par b dans le troifieme, & ajjnfi de

A C T

fuite jufqu’à c i ; ce qui fait pour chaque dieu quatre-

vingt-feizeépithetes. Foye^ Antologie.

I f y a beaucoup d’apparence qu’à la renaiffance

des lettres fous François I. nos poètes, qui fe pi-

quoient beaucoup d’imiter les Grecs,prirent de cette

forme de poéfie le deffein des acrofiiehes, qu’on trouv

e fi répandus-dans leurs écrits , oc dans ceux des rameurs

qui les ont fuivis jufqu’au regne de Louis XIV.

C ’étoit affeéler d’impofer de nouvelles entraves à l’imagination

déjà fuffifamment refferrée par la contrainte

du vers , & chercher un mérite imaginaire

dans des difficultés qu’on regarde aujourd’hui , &

avec raifon, comme puériles.

On fe fervoit aufli dans la cabale des lettres d’un

mot pour en faire les initiales d’autant de mots dif-

fërens ; & faint Jérome dit que D avid employa contre

Semeï, un terme dont chaque lettre fignifioit un

nouveau terme injurieux, ce qui revient à nos acrof-

tickes. Mém. de l'Acad. tom. IX . (C )

Acrostiche , f. f. en Droit, s’eft dit pour cens.

Foyei Cens.

* A C R O S T O L IO N ouCÖRYMBE, fubft. m.

(Hi/l. anc, ) c’étoit l’extrémité de la proue des vaif-

féaux anciens. Le rofirùm ou l'éperon étoit plus bas,

& à fleur d’eau.

ACROTERES, fubft. f. ( Architecture.) Quelques-

uns confondent ce terme avec artiortifiement, couronnement

, &c. à caufe qu’il vient du Grec ctxpaTripiov,

qui lignifie extrémité ou pointe : aufli Vitruve nomme

t-il acroteres de petits piés-d’eftaux fans bafe, &

fouvent fans corniche, que les anciens deftinoient à

recevoir les figures qu’ils plaçoient aux extrémités

triangulaires de leurs frontons : mais dans l’archi-

teélure Françoife , ce terme exprime les petits murs

ou dofferets que l’ôn place à côté des pies-d’eftaux,

entre le foele & la tablette des baluftrades. Ces acroteres

font deftinées à foûtenir la tablette continue d’un

pié-d’eftal à l’autre, & fönt l’office des demi-baluftres,

que quelques architeéles affeélent dans leur décoration

, ce qu’il faut éviter. Foye[ Balustrades. CP)

* ACR.OTERIA, (Hifi- anc.) ce font, dans les médailles

, les fignes d’une vi&oire, ou l’emblème d’une

ville maritime ; ils confiftoient en un ornement de

vaiffeau recourbé.

A C R U , (Maneg.) On dit montera cru. F . M ONTER.

* A C T E A , fub. (Bot. Hifi. nat.) herbe dont Pline

fait mention, & que Ray prend pour Yaconitum race-

piofum ou Y herbe de faint Chriflophe. Tous les botanif

tes regardent le fuc de la chriftophorienne comme un

poifön ; cependant Pline dit qu’on en peut donner le

quart d’une pinte dans les maladies] internes des femmes.

Il faut donc ou que Yactea ne foit pas la même

plante que la chriftophorienne; ou que la chrifto-

phorienne ne foit pas un poifon ; ou que ce foit une

preuve des réflexions que j’ai faites à l’article ac-

mellà. Foye£ ACMELLA.

* A c: t e a , n. p. (Mytkolog. ) une des cinquante

Néréides.

A C T E , fubft. m. ( Bell. Lett. ) partie d’un poème

dramatique , féparée d’une autre partie par un intermède.

Ce mot vient du Latin actus , qui dans fon origine

veut dire la même chofe que le S'pa.p.a des Grecs ; ces

deuxmots venant des verbes ago Scé'pda , qui figni-

fient^fcire & agir. Le mot S'pS/xa convient à toute une

piece de théâtre ; au lieu que celui à'actus en Latin,

& d'acte en François, a été reftraint, & ne s’entend

que d’une feule partie du poème dramatique.

Pendant les intervalles qui fe rencontrent entre les

actes, le théâtre refte vacant, & il ne fe paffe aucune

a&ion fous les yeux des fpe&ateurs ; mais on fuppofe

qu’il s’en paffe hors de la portée de leur vûe quel-

qu’une relative à la piece, & dpnt les actes fuivans

les informeront.

Tome /,

A C T i i5

On prétend que cette divifion d’une piece en plufieurs

actes, n’a été introduite par les modernes , que

pour donner à^ l'intrigue plus de. probabilité, & la

rendre plus intereffante : car le fpeélateur à qui dans

lacté précédent on a infinué quelque chofe de ce qui

fuppofe fis paffer dans Y ente'acte, ne fait encore

que s’en douter, & eft agréablement furpris, lorfque

dans Y acte fuivant, il apprend lés fuitesde l’aélionquî

s eft paffee, 6c dont il n’avoit qu’un fimple foupçon»

F o y e ^ Pr o b a b il it é & V r a is e m b l a n c e .

D ailleurs les auteurs dramatiques ont trouvé par*

là le moyen d’écarter de la feene, les parties de l’action

les plus feches , les moins intéreffantes, celles

qui ne font que préparatoires, & pourtant idéalement

néceffaires, en les fondant, pour ainfi dire, dans les

entr 'actes, de forte que l’imagination feule les offre au

fpeélateur en gros , & même affez rapidement pouf

lui dérober ce qu’elles auroient de lâche ou de defai

gréable dans la repréfentation. Les poètes Grecs ne

connoiffoient point ces fortes de divifions ; il eft vrai

que Faction paroît de tems en tems interrompue fur

le théâtre, & que les aéleurs occupés hors de la feene,

ou gardant le filence font place aux chants du

choeur ; ce qui produit des intermèdes, mais non pas

abfolument des actes dans le goût des modernes, parce

que les chants du choeur fe trouvent liés d’intérêt à

l’a&ion principale avec laquelle ils ont toûjours un

rapport marqué. Si dans les nouvelles éditions leurs

tragédies fe trouvent divifées en cinq actes, c’eft aux

éditeurs 6c aux commentateurs qu’il faut attribuer

ces divifions, 6c nullement aux originaux ; car de

tous les anciens qui ont cité des paffagés de comédies

or de tragédies Greques, aucun ne les a défignés par

Yacte d’où ils font tirés, 6c Ariftote n’en fait nulle

mention dans fa poétique. Il eft vrai pourtant qù’ils

confidéroient leurs pièces comme confiftant en plufieurs

parties ou divifions, qu’ils âppelloientprotafe ,

epitafe, catafiafe., 6c catafirophe; mais il n’y ayoitpas

fur le théâtre d’interruptions réelles qui marquaflenf

ces divifions. Fôye^ Pr o t a s e , E p it a s e , &c.

Ce font les Romains qui les premiers ont introduit

dans les pièces de théâtre cette divifion par actes.

D onat, dans l’argument de l’Andrienne, remarqué

pourtant qu’il n’étoit pas facile de l’appercevoir dans

leurs premiers poètes dramatiques : mais du tems

d’Horace l’ufage en étoit établi ; il avoit même paflg

en loi.

Netivfi jninor, neu f it quinto productior a(tu

Fabula y quoe pofci vult & fpeclata, reponi.

Mais on n’çft pas d’aeïord fur la néceflité de cette

divifion, ni fur le nombre des actes: ceux qui les fixent

à cinq, aflîgnent à chacun la portion de l’aétion

principale qui lui doit appartenir. Dans le premier,

dit Voffius, Infiitut. Poët. lib. I I . on expofe le fujet

ou l’argument de la piece , fans en annoncer le dénouement,

pour ménager du plâifir au fpeélateur,

6c l’on annonce les principaux carafteres : dans le

fécond on développe l’intrigue par degrés : le troifieme

doit être rempli d’incidens qui forment le noeud :

■ le quatrième préparé des reffources ou des voies au

dénouement, auquel le cinquième doit être uniquement

eonfacré.

Selon l’abbé d’Aubignac, cette divifion eft fondée

fur l’expérience ; car on a reconnu, i °. que toute tragédie

devoit avoir une certaine longueur; i ° . qu’elle

devoit être divifée en plufieurs parties ou actes. On a

•enfuite fixé la longueur de chaque acte; il a été facile

après cela d’en déterminer le nombre. On a vû , par

exemple , qu’une tragédie devoit être environ dé

quinze ou feize cents vers partagés en plufieurs actes ;

que chaque acte devoit être environ de trois cents

vers : on en a conclu que la tragédie devoit avoir

çinq actes 2 tant parce qu’il çtoit néçeffaire de laiffer