fcrvir : alors ftiettez-les dans un plat ou furuneaffie-

te, arrofés d’eau, & fervez en même tems du poivre

& du fel mêlés.

Pour les frire, prenez-en les culs ; conpez-Ies par

quartiers | ôtez le foin ; rognez la pointe des feuilles ;

ïaUpoudrez-les enfuite de farine détrempee avec du

beurre, des jaunes d’oeufs, du f e l , &c. & jettez-les

dans là friture chaude.

On met encore les artichauts à la fauce blanche oc

à plusieurs autres. Voyez là-dejfus les traités de wifint.

Pour lès confire, pelez les culs ; n’y laiffeZ ni feuilles

ni foin ; jettez-les dans l’eau fraîche ; faites-lès

paffer dans une autre eaü ; faites-leur jetter un bouillon

: prenez un pot ; mettez-y. de l’eau bien falée qui

fumage de trois doigts ; ajoûtez-y une partie d’eau &

uné autre de vinaigre ; l’épaiffeur de deux doigts de

bonne huile ou de beurre qni ne foit pas trop chaud ;

& Iriifféz les artichauts dans cet état.

Vartichaut à la poivrade eft ami de l’eftomac, &

fait trouver le vin bon. On en confervè les culs pour

l’hy ver, en les faifant fécher au foleil ou à la fumée,

& en les tenant dans un lieu fec ; mais de quelque

maniéré qu’on les prépare ils nourriflent peu, & four-

niflent un fuc groflier & venteux : les côtes des feuilles

, & les tiges tendres & blanches fe digèrent facilement.

Les racines excitent fortement les urines ; on

lès peut employer dans les décollions & les bouillons

diurétiques. Quelques-uns prefcrivent la décdétion

en lavement pour provoquer les urinés.

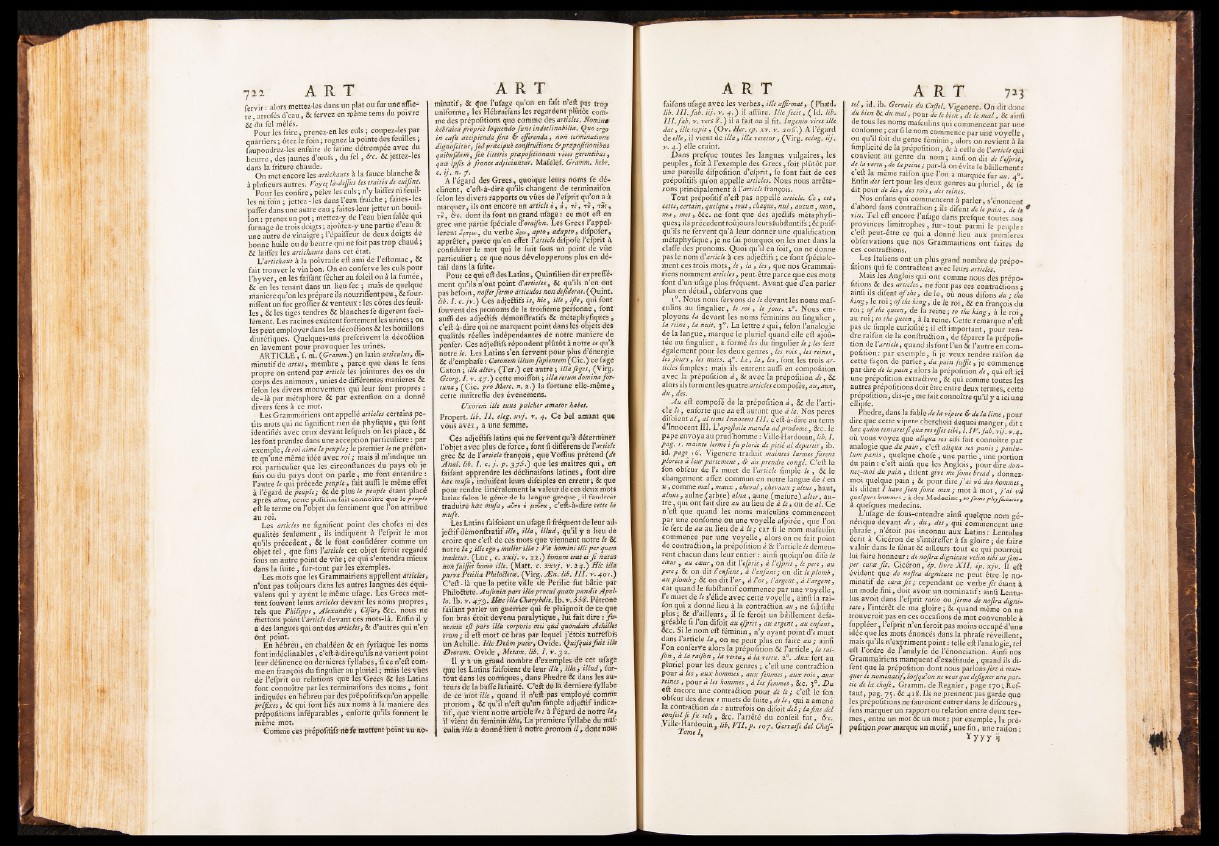

ARTICLE, f. m. ( Gramm.) en latin articulas, diminutif

de anus, membre , parce que dans le fens

propre on entend par article les jointures dès os du

corps des animaux, unies de différentes maniérés &

félon les divers mouveriiens qui leur font propres :

de-là par métaphore & par extenfion on a donné

divers fetis à cè mot.

Les Grammairiens ont appellé articles certains petits

mots qui ne lignifient rien de phyfiqile ; qui font

identifiés avec ceux deVant lefquels on les placé, 8c

lëS font prendre dans une acception particulière : par

exemple, le roi aimé le peuple; le premier le: ne préfen-

ié qu’une même idée avec roi ; mais il m indique un

roi particulier que les circonftaricés du pays oit je

fuis ou du pays dont on parle, mè font entendre :

l’âütre le qui précédé peuple, fait aufli lè même effet

à l’égard de peuple; & dé plus le pèuple étant placé

après aime, cette pôfitionfait connoîtrë que lepèUplé

eft le tèrme ôii l’objet du fentimént qué l’on attribue

àü roi.

Les articles ne fignifient point dès choies ni dès

qualités feulémëht, ils indiquent à l’efprit le mot

qu’ils précédent, 8c le font corifidérèr comme un

objet t e l, qitè fans Xarticle cet objet feroit regardé

fous un âutre point de Vüe ; cè qui s’eriteridra mieux

dans la füité ÿ fur-tôut par les éÿèmplës.

Les mots que les Grammairiens appellent articles>

ti’ônt pas toûjours dahs les autres langiiës dès équi-

valehs qui y ayènt le même lifage. Les Grecs mettent

fouvent leurs articles dévâht lès noms propres,

tels que Philippe, Alexandre -, Céfdr, & c . nous ne

mettons point l’article devant cès rilots-là. Enfin il y

a des langues qui ont dès articles, & d’autres qui n’en

ént point.

Eii hébreu, en chald'éen & en fyriàqùë lès noms

font indéclinables, c’èft-à-diré qü’ilS hé varient point

leitr définence ou dërhiérés fyllabés, fi cen’eftcomme

en françois du fingulier au pluriel $ màislèsvûès

dè l’éfprit ou relations qué lés Grées & les Latins

font connoîtrë par les fërminaifôn's dés noms , font

indiquées èn hébreu par dés prëpofitifs qu’on appelle

préfixes, & qui font liés aüx noms à là maniéré dés

prépofitions iriféparablés, enforté qu’ils forment lé

même mot. ...

Comme ces prépofitifs hé fé mettant point àu homînatif,

& que l’ufage qu’on en fait n’ éft pas trop

uniforme f les Mébraïfâns les regardent plutôt com-

me des prépofitions que comme dés articles. Nomirté

îubraicapr'Opriè loquendo fitnt indéeli/iahilid. Quo ergo

itï cajh àccipiénda fine & cjferènda , non tetminationc

digftofcïtïif,- fîdpmcipué corifiruftiône & proepôfitiônibùs

quibufdàffi, féù litteris pfeepofiikrnïiiü vices gereniibüs ,

qüoe ipfis à ftónte ddjiciufitur, Mafelef. Gfdhvfn. hebt,

c ^ ij .n . f .

A l’égard déS G rées, quoique leurs noms fe déclinent

, ë’eft-à-dirè qu’ils changent dé términaifon

félon lès divers rapports Ou Vues dé l’efprit qu’On a à

marquer,- ils ont encore un article é , >}, vè, t2,

T», é e. dont ils font un grand ufâgé : èe mót eft en

gréé Hhe partie fpéciale â'oraifon. Les Grecs l’appèl-

lerent aprpov, du verbe dpa, apto, adapto , difpOfer ,

apprêter, parce qu’en effet l’àtiicle difpofe l’efprit à

confidérer le riiot qui le fuit fotfS urt point de vue

particulier ; ce que nous développerons plus en détail

dans là fuite.

Pour ce qui eft dès Latins, Quihfilieri dit ëxpteffé-

ment qu’ils n’ont point à'articles, Si qu’ils ft’eft ont

pas befoin, hôfier fèrfho articulas hen défidétdt. (Quint.

lib. I . c.yv.) Cès adje&ifs is, hic, ilU, ißt, qui font

fouvent des pronoms de la troifieme perforine, font

auffi des adjeÔifs démohffratifs & hîétaphÿfique's ,

c’eft-à-dire qui ne marquent point dans les Objets dès

qualités réelles indépendantes dé notre manière de

penfer. Cès adjeôifs répondent plutôt à notre ce qu’à

notre le. Les Latins s’en fervèftt pour plus d’énergie

& d’emphafe : Catonem ilium fapitntètn (Cic.) cè fâgé

Càton ; ille àltér, (Ter.) cet autre ; illd fegès, (Virg.

Georg. /. v. 4 7 .) cetté moiffoft ; illd return domina for*

tuna , (Cic. pró Mare, ni 2 .) la fortuné ellè-ffiêmé,

cettè rtiàîtreffe des événèméns.

Uxorerh ille tuus pulcher amator habet.

Propert. lib. I I . eleg. xvj. r . 4. Ce bel amant que

vous a v é z, a une femme*

Cès adjeâifs latins qui ne fervent qu’à déterminer

l’objet avec plus de force j föht fi differens de Y article

grec & de Yarticle françois, que Voffilts prétend ([de

Ahoi. lib. I . Ci j . p. que les maîtres qui, eft

faifänt apprendre les déèlinaifOhs latines, fönt dire

heee müjh, induiférit leurs difciples ert erreur ; & que

pour rendre littéralement la valeur de ces deux mots

lätihs felbh lé génie de la langue gredué, il fàudroit

traduire heee tnufa, avfh » fxoii&u, c’eft-à-dire cette ld

ttiUfe.

Les Latins faiföiéht un üfdgé fi fréquent dé leur ad-

jeftif démônftratif i//cj ilia, illud, qu’il y a lieu dé

croire que c’eft de cés mots que vreriftent notre le &

hotrë là ; Ille ego, mulicriUa : Fve kàmlni Uli per'quem

IradètüTi (Lue, c. xx ij. v. ü i.) botinm trdtei f i ttutiUs

hóhfuifièi homo ille. (Matt. c. ie&vj. v. ïq . ) Hic illd

pàrVà Ptiilia Pkiiôcltta. (Virg. Æh. lib. I II. v. 40 /..)

C ’eft-là qtië là pétitè Vlllé dé Pètilie fht bâtie pat

Philbôéte. Aufohîoepàrs ilia procul puttin pahdit Apollo.

Ib. V. 4^9. Hlec iUa Ghutybdis. Ib. v. 55'B. Pétronè

faifant parler un guerrier qui fe plaignoit de ce que

fon bräs étbit devenu paralytique, lui fait dire : fit-

htràtà efl pars ilia córpöris ittei qUâ qu&ndcùit Achilles

ïrümy il eft mort te bras par lequel j’étôis autrefois

Un Achille. Iüe Dïâtn püter, Q vïàt. Quifqùis fuit ilh

•Htürum. Ovide , M'efäth. üb. I. v. $2.

Il y a im graad nombre d’exemples de cet ufage

qüe lés Latins Faifoiènt de leür illi, rlla , illud, fur-

tôut dahs lës cofhiques , dans Phèdre'& 'dans les auw

teurs de là baffe latinité. C ’e ft de la dêrniere fyllabe

de ce 'ntöt ille, quand il n’eft pas ‘employé comme

ptoriom , & qu’il n’eft qu’üh fimple adjeftif indicat

i f , que ‘vient notrè article^ .* à l’égard de notre la,

il Vrènt dû fémiiiih ilia , LU première fyllabe du maf-

culiu iHe a donhédiemà notre pronom i l , dont nous

faifons ufage avec les verbes, ille ajfirmat, ( Phaôd.

lib. III. fab. iij. v. 4 . ) il affûre. Ille fecit, (Id . lib.

Ill.fa b . v. vers 8. ) il a fait ou il fit. Ingenio vires ille

dat, ille rapit, (Qv. Hcr. ep. xv. v. 206'.') A l’égard

de elle, il vient de.ilia, illd veretur , (Virg. eclog. iij.

v. 4.) elle craint.

Dans prefque toutes les langues vulgaires, les

peuples, foit à l’exemple des Grecs, foit plûtôt par

une pareille difpofition d’efprit, fe font fait de ces

prëpofitifs qu’on appelle articles. Nous nous arrêterons

principalement à Y article françois.

Tout prépofitif n’eft pas appellé article. Ce , cet,

cette, certain, quelque , tout, chaque, nul, aucun , mon,

ma, mes,&cc. ne font que des ajeftifs métaphyfi-

ques ; ils precedent toûjours leurs fubftantifs ; & puif-

qu’ils ne fervent qu’à leur donner une qualification

métaphyfique , je ne fai pourquoi on les met dans la

claffe des pronoms. Quoi qu’il en foit, on ne donne

pas le nom à!article à ces adjeftifs ; ce font fpéciale-

ment ces trois mots, le , la , les, que nos Grammairiens

nomment articles, peut-être parce que ces mots

font d’un ufage plus fréquent. Avant que d’en parler

plus en détail, obfervons que

i° . Nous nous fervons de le devant les noms maf-

culins au fingulier, le roi, le jour. 20. Nous employons

la devant les noms féminins au fingulier,

la reine, la nuit. 30. La lettre s qui, félon l’analogie

de la langue, marque le pluriel quand elle eft ajoutée

au fingulier, a formé les du fingulier le; les fert

également pour les deux genres, les rois, les reines,

les fours, les nuits. 40. Le, la, les, font les trois articles

fimples : mais ils entrent aufli en compofition

avec la prépofition à , & avec la prépofition de, &

alors ils forment les quatre articles compofés, au, aux,

du, des.

Au eft compofé de la prépofition à , &c de l’article

le, enforte que au eft autant que à le. Nos peres

difoient al, al tems Innocent III. c’eft-à-dire au tems

d Innocent III. L’apofioile manda adprodome, &c. le

pape envoya au prud’homme : Ville-Hardouin, lib. /.

pag. 1. mainte lerme i fu plorée de pitié aldepartir, ib.

id. page^ /(f, Vigenere traduit maintes larmes furent

plorèes à leur partement, & du prendre congé. C ’eft le

fon obfcur de Ve muet de Y article fimple le , & le

changement affez commun en notre langue de l en

u , comme mal, maux, cheval, chevaux ; al tus, haut,

ùlnus, aulne (arbre) alna, aune (mefure) alter, autre

, qui ont fait dire au au lieu de à le, ou de al. Ce.

n’eft que quand les noms mafeulins commencent

par une confonne ou une voyelle afpirée, que l’on

fe fert de au au lieu de à le; car fi le nom mafeulin

commence par une voyelle, alors on ne fait point

de contraction, la prépofition à & l’article le demeurent

chacun dans leur entier : ainfi quoiqu’on dife le

coeur , au coeur , on dit Yefprit, à l'efprit, le pere, au

pere; & on dit C enfant, à l'enfant; on dit le plomb ,

au plomb ; & on dit l’or, à l'or, L'argent, à l'argent,

car quand le fubftantif commence par une voyelle,

1’« muet de le s’élide avec cette voyelle, ainfi la rai-

fon qui a donné lieu à la contraûion au , ne fijbfifte

plus ; & d’ailleurs, il fe feroit un bâillement defa-

greable fi l’on difoit au efprit, au argent, au enfant,

& c . Si le nom eft féminin, n’y ayant point à'e muet

dans l’article la, on ne peut plus en faire au ; ainfi

1 on conferVe alors la prépofition & l’article, la rai-

fon , a la raifon , la vertu, à la vertu. i°. Aux fert au

pluriel pour les deux genres ; c’eft une contraction

pour a les , aux hommes , aux femmes, aux rois, aux

reines, pour à les hommes, aies femmes, &c. 3*. Du eft éneore une contraction pour de le ; c’eft le fon

obfcur des deux e muets de fuite, de le, qui a amené

la contraction du : autrefois on difoit deù; la fins del

confeil f i fu tels , & c. l’arrêté du confeil fut, &c..

Ville-Hardouin , Hb, VII. p. /07, Gervaife del Chaf-

Tamel,

tel, id. ib. GerOais du Càfiel. Vigenere. Oft dit donc

du bien & du mal, pour de le bien , de le m al, & ainfi

de tous les noms mafeulins qui commencent par une

confonne ; car fi le nom commence par une voyelle,

ou qu il foit du genre féminin, alors on revient à la

umplrcite de la prépofition, & à celle de YanicU qui

convient au genre du nom ; ainfi on dit de C efprit-,

de U venu, de U peine ; par-là on évite le bâillement t

c eft la meme raifon que l’on a marquée fur du. 4°.

Enfin des fert pour les deux genres au pluriel 5c fe

dit pour de U s, des rois, des reinest

Nos enfans qui commencent à parler, s'énoncent

d abord fans contraction ; ils difent de le pain, de U *

vin. Tel eft encore l’ufage dans prefque toutes nos

provinces limitrophes, fur-tout parmi le peuple.:

c eft peut-ctre ce qui a donné lieu aux premières

obfervations que nos Grammairiens ont faites de

ces contractions.

Les Italiens ont un pliis grand nombre de prépofitions

qui fe contractent avée leurs articles.

Mais les Anglois qui ont comme nous des prépofitions

& des articles, ne font pas ces contractions ;

ainfi ils difent o f the, de le , où nous difons du ; tht

king, le roi ; ofthe king, de le roi, & en françois du

roi ; o f the queen, de la reine ; to the king, à le roi,

au roi; to the queen, à la reine. Cette remarque n’eft

pas de fimple curiofité ; il eft important, pour rendre

raifon de la conftruCtion, de lëparer la prépofition

de Y article, quand ils font l’un & l’autre en compofition:

par exemple, fi je veux rendre raifon de

cette façon de parler, du pain fujfit, je commence

par dire de le pain; alors la prépofition de, qui-eft ici

une prépofition extraûive, & qui comme toutes les

autres prépofitions doit être entre deux termes, cette

prépofition, dis-je, me fait connoîtrë qu’il y a ici une

ellipfe.

Phedre, dans la fable de la vipère & de la lime , pour

dire que cette vipere cherchoit dequoi manger, dit t

hoec quum tentaretfiqua res effet cibi, l. IV. fab. vij. v .4.

ou vous voyez que aliqua res cibi fait connoîtrë par

analogie que du pain , ■ c’eft aliqua res punis ; paulu-

lum punis , quelque chofe , une partie, une portion

du pain : c’eft ainfi que les Anglois, pour dire donnez

moi du pain, dif ent give me fomebread , donnez-

moi quelque pain ; & pour dire j'a i vu des hommes ,

ils difent I hâve feen forne men ; mot à mot, j'a i vâ

quelques hommes ; à des Médecins, to fomephyficians,

à quelques médecins.

L ’ufage de fous-entendre ainfi quelque nom générique

devant de, du, des, qui commencent une

phrafe , n’étoit pas inconnu aux Latins: Lentulus

écrit à Cicéron de s’intéreffer à fa gloire ; de faire

valoir dans le fénat & ailleurs tout ce qui pourroit

lui faire honneur : de nofira dignitate velim tibi utfim-

per cura fit. Cicéron, ép. livre X I I . ép. xjv. Il eft

évident que de nofira dignitate ne peut être le nominatif

de cura f it ; cependant ce verbe fit étant à

un mode fini, doit avoir un nominatif : ainfi Lentulus

avoit dans l’efprit ratio ou Jermo de nofira dignitate,

l’intérêt de ma gloire ; & quand même on ne

trouveroit pas en ces occafions de mot convenable à

fuppléer, l’efprit n’en feroit pas moins occupé d’une

idée que les mots énoncés dans la phrafe réveillent,

mais qu’ils n’expriment point : telle eft l’analogie, tel

eft l’ordre de l’analylé de l’énonciation. Ainfi nos

Grammairiens manquent d’exa&itude, quand ils difent

que la prépofition dont nous parlonsf in à marquer

le nominatif, lorjqidon ne veut que dejigner Une partie

de la chofe, Gramm. de Regnier, page 170 ; Refi

taut, pag. 75. & 418. Ils ne prennent pas garde que

les prépofitions ne fauroient entrer dans le difcour.s,

fans marquer un rapport ou relation entre deux termes

, entre un mot 8c un mot : par exemple, la prépofition

pour marque un motif, une fin, une raifon ;

Y y y ÿ ij