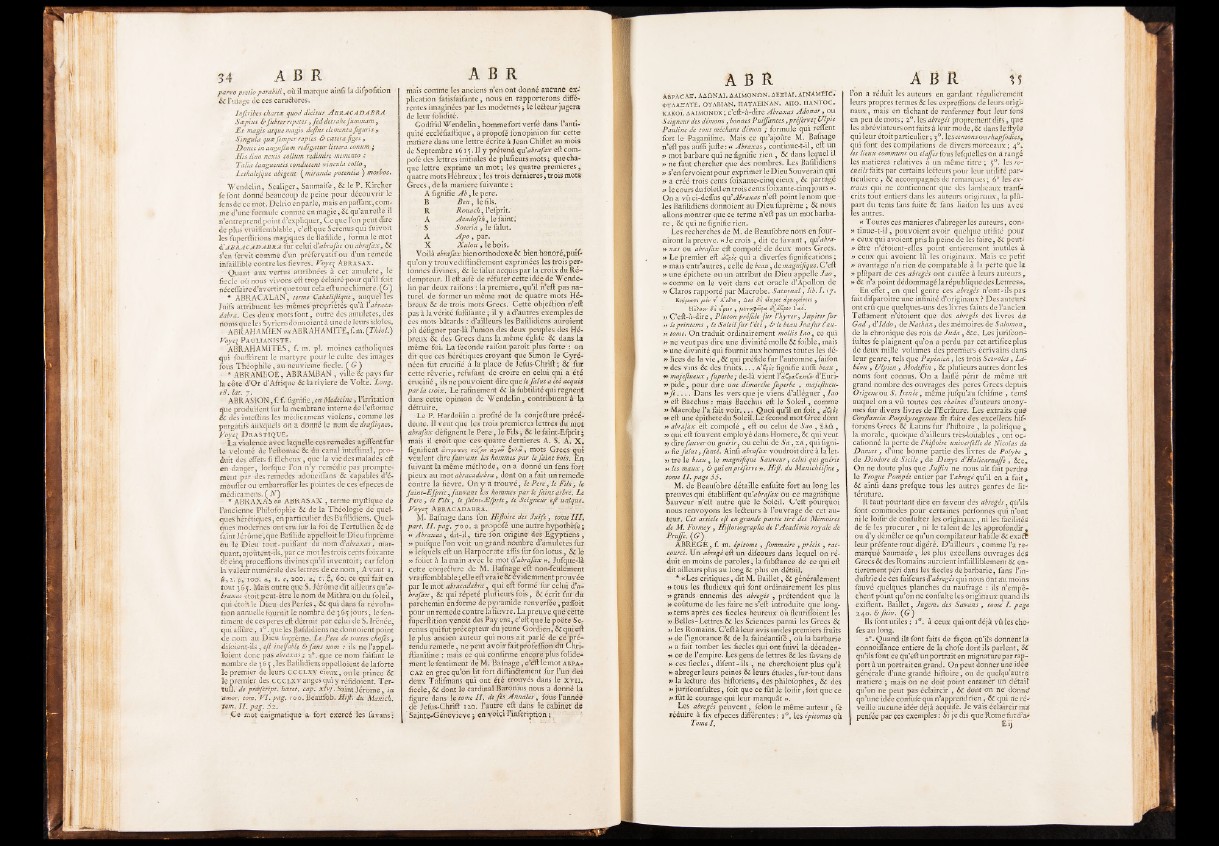

parvo pretio parabüi, où il marque ainfi la difpofition

6c Tuiage de ces cara&eres.

Infcribes chartes q u o d dicitur A b R A C A D A B R A

Soepius & fubter répétés , fed detrahefummani ,

E t ma gis atque magis dejînt elemtnta figuris ,

Singula quee femper rapies & ccstera figes ,

Donec in angufeum redigatur littera conum ;

His lino nexis collum redimire memento :

T alla languentis conducent vincula collo ,

LethaleJ'que abigent ( miranda potentia ) morbps.

Wendelin, Scaliger, Saumaife, & le P. Kircher

fe font donné beaucoup de peine pour découvrir le

jfens de ce mot. Delrio en parle, mais en paffant, comme

d’une formule connue en magie, & qu’au relie il

n’entreprend point d’expliquer, Ce que l’on peut dire

de plus vraiffemblable, c’eft que Serenus qui fuivoit

les fuperftitions magiques de Balilide, forma le mot

à? ABRACADABRA lùr celui d'abrafac ou abrafax, 6c

s’en fervit comme d’un préfervatif ou d’un remede

infaillible contre les fievres. Voye{ A b r a s a x .

• Quant aux vertus attribuées à cet amulete, le

fiecle où nous vivons ell trop éclairé pour qu’il foit

néceffaire d’avertir que tout cela ell une chimere. (G)

* ABRACALAN, terme Cabalifiique, auquel les

Juifs attribuent les mêmes propriétés qu’à Yabraca-

dabra. Ces deux mots font, outre des amuletes, des

noms que les Syriens donnoient à une de leurs idoles.

ABRAHAMIEN 0«ABRAHAMITE,f.m.(7%<:W.)

Voye^ Pa u l ia n is t e .

ABRAHAMITES, f. m. pl. moines catholiques

qui fouffrirent le martyre pour le culte des images

fous Théophile, au neuvième fiecle. ( G )

- * ABRAMBOÉ, ABRAMBAN , ville & pays fur

la côte d’Or d’Afrique 6c la rivière de Volte. Long.

t8. lut. y.

ABRASION, f. f. lignifie, en Médecine, l’irritation

que produilent fur la membrane interne de l’eltomac

& des intellins les médicamens violens, comme les

purgatifs auxquels ori a donné le nom de drajliques.

V o y e i D r a s t iq u e .

La violence avec laquelle ces remedes agiffent fur

le velouté de Teftoma-c & du canal inteftinal, produit

des effets fi fâcheux, que la vie des malades ell

en danger', lorfque l’on n’y remédie pas promptement

par des remedes adouciffans 6c capables d’é-

môuffer ou embarraffer les pointes de ces efpeces de

médicamens. ( N') ,

* ABRAXAS ou ABRASAX , terme myllique de

l’ancienne Philofophie & de la Théologie de quelques

hérétiques , en particulier des Bafilidiens. Quelques

modernes- ont cru fur la foi de Tertullien 6c de

laint Jérôme,que Bafilide appelloit le Dieu fuprème

ou le Dieu tout-puiffant du nom $ abraxas, marquant,

ajolitent-ils, par ce mot les trois cents foixante

6i cinq proceffions divines qu’il inventait; car félon

1a valeur numérale des lettres de ce nom, A vaut i .

j8,a: pyioo‘; «, i. <r, îoo. a,' r.if, 6a: ce qui'faiten

tout 365. Mais outre que S. Jérômedit ailleurs qu’^-

braxas etoit,peut-être le nom de Mithra ou du foleil,

qui étoitle Dieu des Perfes, 6c qui dans fa révolution

annuelle fournit le nombre de 365 jours, le fen-

timent de ces peres efl détruit par celui de S. Irënée,

qui aflure, i° . que les Bafilidiens ne. donnoient point

de nom au Dieu fuprème. -Le. Père de toutes chofes ,

difoient-ils, efi inejffablç &fans ’nom : ils nel’appel-

loient donc pas abraxas ; que ce nom faifant le

nombre de 36 5 , les Bafilidiens appelloient de la forte

le premier de leurs c c c l x y cieux, ouïe prince 6c

le premier.des.ee cl x v anges qui y réfidoient. Ter-

tul'l. de prafcrïpt. hoeret. cap. xlvj. Saint Jérome, in

amor. tom. Vï.pag. 100. fîéaufob. Ht fi. du Manich.

yom. II. pag. Sz.

' Ce mot énigmatique a. fort exercé ies favans:

mais comme les anciens n’en ont donné aucune explication

fatisfaifante, nous en rapporterons différentes

imaginées par les modernes ; le leéleur jugera

de leur folidité.

Godfrid Wendelin, homme fort verfé dans l’antiquité

eccléfiaftique, a propofé fon opinion fur cette

matière dans une lettre écrite à Jean Chiflet au mois

de Septembre 1615. Il y prétend qu’abrafax ell com-

pofé des lettres initiales de plufieurs mots ; que chaque

lettre exprime un mot ; les quatre premières,

quatre mots Hébreux ; les trois dernieres, trois mots*

Grecs, de la maniéré fuivante ;

A fignifie A b , le pere.

B Ben, le fils.

R Rouach, l’efprit.'

A Acadofch, le faintj

S Soteria, le falut.

A Ap o , par.

X Xulou, le bois.'

Voilà abrafax bien orthodoxe 6c bien honoré, puif-

qu’on y trouve diftin&ement exprimées les trois per-

lonnes divines, 6c le falut acquis par la croix du Rédempteur.

Il ell ailé de réfuter cette idée de Wendelin

par deux raifons : la première, qu’il n’ell pas naturel

de former un même mot de quatre mots Hébreux

6c de trois mots Grecs. Cette objeélion n’eft:

pas à la vérité fuffifante ; il y a d’autres exemples de

ces mots bâtards : d’ailleurs les Bafilidiens auroient

pu défigner par-là l’union des deux peuples des Hébreux

6c des Grecs dans la même églife 6c dans la

même foi. La fécondé raifon paroît plus forte : on

dit que ces hérétiques croyant que Simon le Cyré-

néen fut crucifié à la place de Jefils-Chrift; 6c fur

cette rêverie, refufant de croire en celui qui a. été

crucifié, ils ne pouvoient dire que le falut a été acquis

par la croix. Leràfinement 6c la fubtilité qui régnent

dans cette opinion de Wendelin, contribuent à la

détruire.

Le P. Hardoüin a. profité de la conje&ure précédente.

Il veut que les trois premières lettres du mot

abrafax défignent le .Pere, le Fils -, 6c le fàint-Efprit ;

mais il croit que ces quatre dernieres A. S. A. X .

lignifient «VrfO'oe-tsç <rof,w àyiéâ , mots Grecs qui

veulent dire fauvant les hommes par le faint bois. En

fuivartt la même méthode , on a donné un féns Fort

pieux au mot abracadabra , dopt on a fait un remède

contre la fievre. On y a trouvé, le Pere ,'le Fils le

faint-Efprit efauvant les hommes pàrltfaint arbre. Le

Pere , le Fils, le faint-Efprit, le Seigneur efl unique.

Voye^ Abracadabra.

M- Bafnage dans fon Hifloire des Juifs, tome IIT.

part. II. pag. y 00. a propofé une autre hypothèfe;

« Abraxas, dit-il, tire Ion origine des Egyptiens ,

» puifque Ton voit un grand nombre d’amuletes fur

» lefquels ell im Harpocr.ate alîis fur fort lotus, 6c le

>> foiiet à la main avec le mot d’abrafax ». Jufquë-là

cette conjeéhire de M. Bafnage ell non-feulement

vraiffemblable ; elle eft vraie & évidemment prouvée

par le mot abracadabra ^ qui ell formé fur celui dia-

brafax, 6c qui répété plufieurs fois, 6c écrit fût- du

parchemin ën forme de pyramide renverféè, paffoit

pour un remede contre la fievre. La^preuve que-cette

liiperllition venoit des Pay ens, c’en que.le poète Serenus

qui fut précepteur du jeune Gordien, & qui ell

le plus ancien auteur qui mous ait parlé de çë ’prétendu

remede, ne peiit avoir faitprofelïïôn du Chri-

llianifine : mais ce qui confirme encore plus folide-

ment le fentiment de M. Bafnage, c’ëft lemot abpa-

CAZ en grec qu’on lit fort dillinfrement fur l’un des

deux Talifmans qui ont été trouvés dans le x v n .

fiecle, & dont le cardinal Barpnius.nous a donné la

figure dans le tome II. de fes .Annales , fous l’année

de Jefus-Chrill n o . l’autre eft dans' le cabinet de

Sainte-Génevieve ; envoie i l’infçription y

ÀÊPÂCa s . aaûnai. aaimonqn. aesiài. àinameic.'

4>TAASATE. OTABIAN. riATAEINAN. AriO. TIANTOC.

k a k o î. AAIMONOK ; c’eft-à-dire Abraxas Adonar, ou

■ Seigneur des démons, bonnes Puiffances , préferve£ Ulpie

Pauline de tout méchant démon ; formule qui reffertt

fort le Paganifme. Mais ce qu’ajoute M. Bafnage

n’eft pas aufli j ufte : « Abraxas, continue-t-il, eft un

» mot barbare qui ne fignifie rien , 6C dans lequel il

» ne faut chercher que des nombres. Les Bàfilidiens

» s’enfervoient pour exprimer le Dieu Souverain qui

» a créé trois cents foixante-cinq cieux, 6c partage

» le cours du foleil en trois cents foixahte-cinq jours».

On a vu ci-deffus qu’Abraxas n’eft point le nom que •

les Bafilidiens donnoient au Dieu fuprème ; & nous

allons montrer que ce terme n’eft pas un mot barbare

, 6c qui ne fignifie rien.

Les recherches de M. de Beaufobre nous en fourniront

la preuve. «Je crois , dit ce favant, qu’abra-

» xas ou abrafax eft compofé de deux mots Grecs.

» Le premier eft àCpoç qui a diverfes lignifications ;

» mais entr’autres, celle de beau, de magnifique. C ’eft

» une épithete ou un attribut du Dieu appelle Jao,

» comme on le voit dans cet oracle d’Apollon de

» Claros rapporté par Macrobe. Saturnal, lib. I. iy.

YLmptcni p k v t A iS'tv , A/a <JV tîctpoç ctpzo/jtvoto ,

HiXtov é'I ipttv , fj.iTcapa>pcc tf^eiCpoy 1 cto.

» C’eft-à-dire, Pluton préfide fur Vhyver, Jupiter fur

» le printems , le Soleil fur l'été , & le beau. Joafur Vatt-

» tome. On traduit ordinairement mollis Iao, ce qui

» ne veut pas dire une divinité molle 6c foible, mais

» une divinité qui fournit aux hommes toutes les dé-

» lices de la v ie , & qui préfide fur l’automhe, faifon

» des vins 6c des fruits.. . . a’Cpoc fignifie auflî beau ,

*> majeflueux, fuperbe; de-là vient YÀCp'tQa.ivuv d’Euri-

-» pide, pour dire une démarche fuperbe , majeflueu-

» f e . . . . Dans les vers que je viens d’alléguer , Iao

» eft Bacchus : mais Bacchus eft le Soleil, comme

» Macrobe l’a fait v o ir .. . . Quoi qu’il en fo it , àCpès

-» eft une épithete du Soleil. Le fécond mot Grec dont

» abrafax eft compofé , eft ou celui de Sao , XA£i,

» qui eft fouvent employé dans Homere, 6c qui veut

» direfauveron guérir, ou celui de S a ,2.A, quifigni-

» fie falut ,fanté. Ainfi abrafax voudroit dire à la let-

» tre le beau , le magnifique Sauveur > celui qui guérit

» les maux , & qui en préferve ». Hifi. du Manichéifme ,

tome II. page SS.

M. de Beaufobre détaille enfüitè fort au long les

preuves qui établiffent qu’abrafax ou- ce magnifique

Sauveur n’eft autre que le Soleil. C ’eft pourquoi

nous renvoyons les lecteurs à l’ouvrage de cet auteur.

Cet article eft en grande partie tiré des Mémoires

de M. Formey , Hifioriographe de VAcadémie royale de

brufi. (r,-y ■ . ■ W Ê M

ABRÉGÉ, f. m» épitome , fommaire , précis , raccourci.

Un abrégé eft un difeours dans lequel on réduit

en moins de paroles, la fubftance de ce qui eft

dit ailleurs plus au long & plus en détail.

* «Les critiques, dit M. Baillet, 6c généralement

« tous les ftudieux qui font ordinairement les plus

•» grands ennemis des abrégés , prétendent que là

» coûtume de les faire ne s’eft introduite que long-

*> tems après ces fiecles heureux où fleuriffoient les

» Belles-Lettres 6c les Sciences parmi les Grecs 6c

» les Romains. C ’eft à leur avis un des premiers fruits

» de l’ignorance 6c de la fainéarttifê , où là barbarie

» a fait tomber les fiecles qui ont fuivi la décadent

■9> ce de l’empire. Les gens de lettres 6c les favans de

» ces fiecles, difent-ils , ne cherchoiént plus qu’à

» abréger leurs peines & leurs études, fur-tout dans

» la lefture des hilloriens, des philofophes, 6c des

» jurifconfultes, foit que ce fut le loifir ,foit que ce

>> fut le courage qui leur manquât ».

Les abrégés peuvent, félon le même auteur j fé

réduire à fix elpeces différentes : i° , les épitomes où

Tome I,

’on à réduit les auteurs en gardant règulieremérit

leurs propres termes 6c les exprefïïons de leurs originaux

, mais en tâchant de renfermer tout leur fens

en peu de mots ; 1°. les abrégés proprement dits, que

les abré viateurs ont faits à leur mode, 6c dans le fty le

qui leur étoit particulier ; 3 ° . les cèntons ou rhapfouies,

qui font des compilations de divers morceaux ; 4°*

les lieux communs ou clajfés fous lefquelles on â rangé

les matières relatives à un même titre ; 50. les recueils

faits par certains lefreurs pour leur utilité particulière

, 6c accompagnés de remarques ; 6° les extraits

qui ne Contiennent que des lambeaux tranf-4

crits tout entiers dans les auteurs originaux, la plû-

part du tems fans fuite 6c fans liaifon les uns avec

les autres.

« Toutes ces maniérés d’abreger les auteurs, con-

» tinue-t-il, pouvoient avoir quelque utilité pour

>> ceux qui avoient pris la peine de les faire, 6c peiit-

» être n’étoient-elfes point entièrement inutiles à

» ceux qui avoient lu les originaux. Mais ce petit

» avantage n’a rien de comparable à la pefte que la

» plupart de Ces abrégés ont caüfée à leurs auteurs ,

» 6c n’a point dédommagé la république des Lettres».

En effet, en quel genre ces abrégés n’ont-ils pas

fait difparoître une infinité d’originaux ? Des auteUrd

ont crû que quelqties-üns des livres faints de l’ancien

Teftament n’étoient que des abrégés des livres de

G ad, d’Iddo, de Nathan, des mémoires de Salomon ,

de la chronique des rois de Juda, &c. Les jurifconfultes

fe plaignent qu’on a perdu par cet artifice plus

de deux mille volumes des premiers écrivains dani

leur genre, tels que Papinien, les trois Scevoles, Ldé-

béon , Ulpien , Modefiin , 6c plufieurs autres dont lei

noms font connus. On a laifl'é. périr de même uli

grand nombre des ouvrages des peres Grecs depuis

Origene ou S. Irenée, même jiifqu’âii fchifme , terni

auquel on a vû toutes ces chaînes d’auteurs anonymes

fur divers livres de l’Ecriture. Les extraits que

Conjlamin Porphyrogenete fit faire des excellens hif*

tonens Grecs 6c Latins fur l’hiftoire , la politique ,

la morale, quoique d’ailleurs très-loitables , ont oc-

cafionné la perte de l'hifioire univerfelle de Nicolas do

Damas, d’une bonne partie des livres de Polybe ,

de Diodore de Sicile , de Denys d'Halicarnaffe , & c .

On ne doute plus que Juftin ne nous ait fait perdre

le Trogue Pompée entier pat l’abrégé'qu’il en a fait,

6c ainfi dans prefque tous les autres genres de lit"

térature. .

Il faut pourtant dire en faveur dès abrèges, qu’ils

font Commodes pour certaines perfonnes qui n’ont

ni le loifir de confulter les originaux, ni les facilités

de fe les procurer , ni le talent de les approfondir ,

ou d’y démêler ce qu’un compilateur habile & exaflr

leur préfente tout digéré. D ’aillëufs , comme l’a rej

marqué Saumaife", les plus excellens ouvragés des

Grecs 6c des Romains auroient infailliblement 6c entièrement

péri dans les fiecles de barbarie , fans l’in->

duftrie de Ces faifeurs àéabrégés qui nous Ont' ait moins

fauvé quelques planches du naufragé : ils n’empêchent

point qu’on ne Confulte les originaux quand ils

exiftent. Baillet, Jügemt des Savans , tome I. page

1-40. & fuir. (G )

Ils font utiles*: à ceux qui ont déjà vû les cho-*

fes au long. •

20. Quand ils font faits de façon qû’ijs donnent las

connoiffance entière d elà chofe dont ils parlent, 6C

qu’ils font ce qu’eft unportrait-en mignâfùfe'par rapport

à un portrait en grand. On peut donner une idée!

générale d’une grande hiftoire, ou de quelqu’aütre'

matière ; mais on ne doit point entamer un' detail

qu’on ne peut pas éclaircir , & dont on-ne donne

qu’une idée cOmufe qui n’apprend rien, 6c qui rte réveille.

aucune idée déjà âcquife. Je vais éclaircir ma

r penfée par ces exemples : Si je dis que Rome fut d’a>»

^ Eij