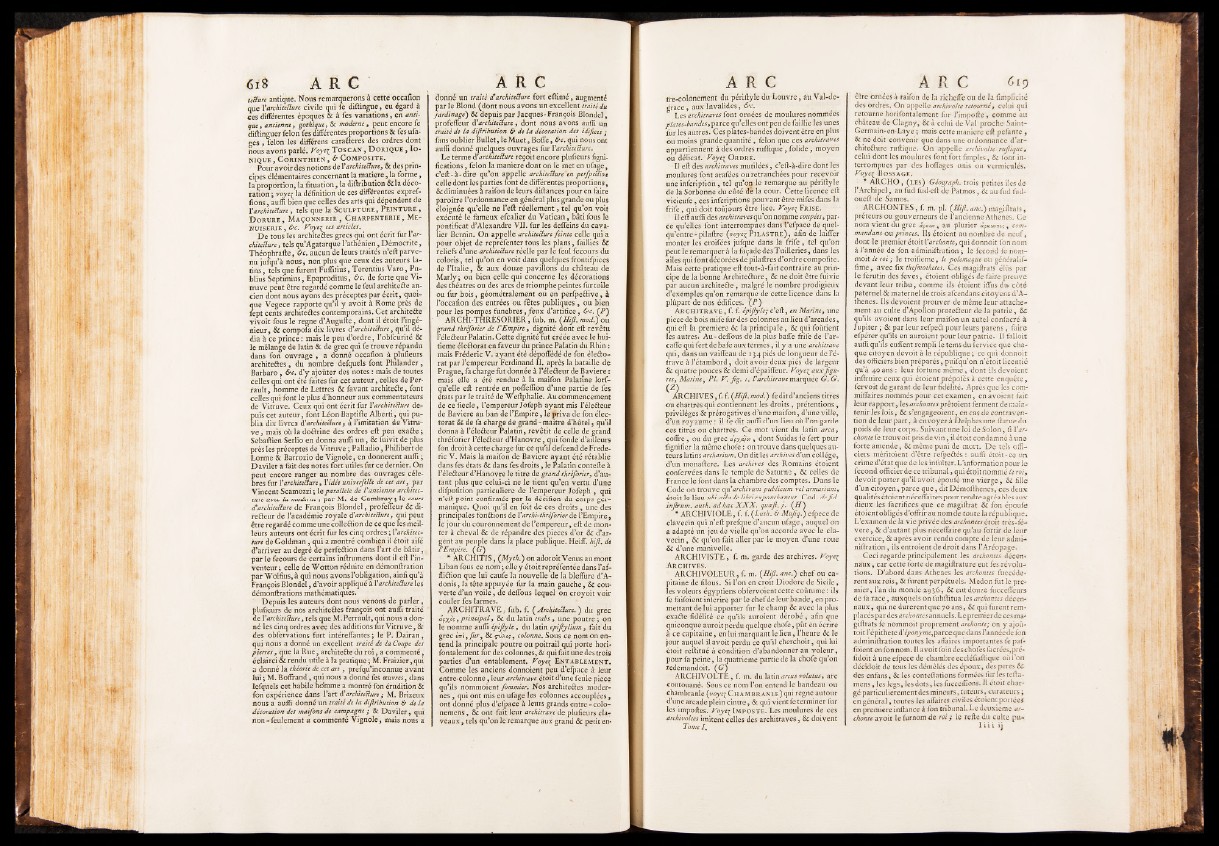

6i8 A R G

teciure antique. Nous remarquerons à cette occafion

que Y architecture civile qui le diftingue, eu égard à

ces différentes époques & à fes variations, en antique,

ancienne, gothique, 8c moderne , peut encore fe

diftinguer félon fes différentes proportions & fes ufa-

g e s , félon les différens caraâeres des ordres dont

nous avons parlé. Voyt{ T o s c a n , D o r iq u e , I o n

i q u e , C o r in t h i e n , & C o m p o s i t e .

Pour avoir des notions de l'architecture, & des principes

élémentaires concernant la matière, la forme,

la proportion, la fituation, la diftribution & la décoration

; voyes^ la définition de ces différentes expref-

fions, auffi bien que celles des arts qui dépendent de

Varchitecture, tels que la S c u l p t u r e , P e i n t u r e ,

D o r u r e , M a ç o n n e r i e , C h a r p e n t e r i e , M e n

u i s e r i e , Voyet^ ces articles. ^ ^

De tous les architeâes grecs qui ont écrit fur Varchitecture

, tels qu’Agatarque l ’athénien, Démocrite,

Théophrafte, &c. aucun de leurs traités n’eft parvenu

jufqu’à nous, non plus que ceux des auteurs latins

, tels que furent Fuffitius, Terentius Varo, Pu-

blius Septimius, Epaproditus, &c. de forte que Vi-

truve peut être regardé comme le feul architecte ancien

dont nous ayons des préceptes par écrit, quoique

Vegece rapporte qu’il y avoit à Rome près de

fept cents architectes contemporains. C et architecte

vivoit fous le régné d’Augufte, dont il étoit l’ingénieur,

8c compofa dix livres Xarchitecture, qu’il dédia

à ce prince : mais le pêu d’ordre, i’obfcurité &

le mélange de latin & de grec qui fe trouve répandu

dans fon ouvrage , a donné occafion à plufieurs

architectes, du nombre défquels font Philander,

Barbaro, &c. d’y ajouter des notes : mais de toutes

celles qui ont été faites fur cet auteur, celles de Per-

fault, homme de Lettres 8c favant architecte, font

celles qui font le plus d’honneur aux commentateurs

de Vitruve. Ceux qui ont écrit fur Varchitecture de-

' uis cet auteur, font Léon Baptifte Alberti, qui pu-

lia dix livres à’architecture, à l’imitation de Vitruve

, mais où la doctrine des ordres eft peu exaCte ;

Sebaftien Serlio en donna auffi un, 8c fuivit de plus

près les préceptes de Vitruve ; Palladio, Philibert de

Lorme & Barrozio de Vignole, en donnèrent auffi ;

Daviler a fait des notes fort utiles fur ce dernier. On

peut encore ranger au nombre des ouvrages célébrés

fur l’architecture, Vidée univerfelle de cet art, par

Vincent-Scamozzi; le parallèle de l'ancienne architecture

avec la moderne, par M. de Cambray ; le cours

£ architecture de François Blondel, profeffeur 8c directeur

de l’académie royale £ architecture, qui peut

être regardé comme une collection de ce que les meilleurs

auteurs ont écrit fur les cinq ordres ; Varchitecture

de Goldman, qui a montré combien il étoit aifé

d’arriver au degré de perfection dans l’art de bâtir,

par le fecours de certains inftrumens dont il eft l’inventeur

; celle de "Wbtton réduite en démonflration

par Wolfius, à qui nous avons l’obligation, ainfi qu’à

François Blondel, d’avoir appliqué à l'architecture les

démonftrations mathématiques.

Depuis les auteurs dont nous venons de parler,

plufieurs de nos architectes françois ont auffi traité

de Varchitecture, tels que M. Perrault, qui nous a donné

les cinq ordres avec des additions fur Vitruve, &

des obfervations fort intéreffantes ; le P. Dairan,

qui nous a donné un excellent traité de la Coupe des

pierres , que la Rue, architecte du roi, a commenté,

éclairci & rendu utile à la pratique ; M. Fraizier, qui

a donné la théorie de cet art, prefqu’inconnue avant

lui; M. Boffrand, qui nous a donné fes oeuvres, dans

lefquels cet habile homme a montré fon érudition &

fon expérience dans l’art d’architecture ; M. Brizeux

nous a auffi donné un traité de la distribution & de la

décoration des maifons de campagne ; & Daviler, qui

non - feulement a commenté Vignole, mais nous a

A R C

donné un traité d'architecture fort eftimé, augmenté

par le Blond (dont nous avons un excellent traité du

jardinage) 8c depuis par Jacques-François Blondel,

profeffeur d’architecture, dont nous avons auffi un

traité de la dißribution & de la décoration des édifices ;

fans oublier Bullet, le Muet, Boffe, &c. qui nous ont

auffi donné quelques ouvrages fur Varchitecture.

Le terme d’architecture reçoit encore plufieurs lignifications

, félon la maniéré dont on le met en ufage,

c’eft-à-dire qu’on appelle architecture 'en pcrfpeUive

celle dont les parties font de différentes proportions,

8c diminuées à raifon de leurs diflances pour en faire

paroître l’ordonnance en général plus grande ou plus

éloignée qu’elle ne l’eft réellement, tel qu’on voit

exécuté le fameux efcalier du V atican, bâti fous le

pontificat d’Alexandre VJI. fur les deffeins du cavalier

Bernin. On appelle architecture feinte celle qui a

pour objet de repréfenter tous les plans, faillies 8c

reliefs d’une architecture réelle par le feul fecours du

coloris, tel qu’on en voit dans quelques frontifpices

de l’Italie, & aux douze pavillons du château dè

Marly; ou bien celle qui concerne les décorations

des théâtres ou des arcs de triomphe peintes fur toile

ou fur bois, géométralement ou en perfpeâive, à

l’occafion des entrées ou fêtes publiques , ou bien

pour les pompes funèbres, feux d’artifice, &c. (P)

ARCHI-THRÉSORIER, fub. m. (Hiß. mod.') ou

grand thréforier de l'Empire, dignité dont eft revêtu

l’éleâeur Palatin. Cette dignité fut créée avec le huitième

éleâorat en faveur du prince Palatin du Rhin :

mais Frédéric V . ayant été dépoffédé de fon éleâo-

rat par l’empereur Ferdinand II. après la bataille de

Prague, fa charge fut donnée à l’éleâeur de Bavière :

mais elle a été rendue à la maifon Palatine lorf-

qu’elle eft rentrée en poffeffion d’une partie de fes

états par le traité de ‘Weftphalie. Au commencement

de ce fiecle, l’empereur Jofeph ayant mis l’éleâeur

de Bavière au ban de l’Empire, le jfriva de fon électorat

8c de fa charge de grand-maître d’hôtel, qu’il

donna à l’éleâeur Palatin, revêtit de celle de grand

thréforier l'éleâeur d’Hanovre, qui fonde d’ailleurs

fon droit à cette charge fur ce qu’il defeend de Frédéric

V. Mais la maifon de Bavière ayant été rétablie

dans fes états 8c dans fes droits, le Palatin contefte à

l’éleâeur d’Hanovre le titre de grand thréforier, d’autant

plus que celui-ci ne le tient qu’en vertu d’une

I difpofition particulière de l’empereur Jofeph , qui

n’eft point confirmée par la décifion du corps germanique.

Quoi qu’il en foit de ces droits , une des

principales fonâions de Varchi-thréforier de l’Empire,

le jour du couronnement de l’empereur, eft de monter

à cheval 8c de répandre des pièces d’or 8c d’argent

au peuple dans la place publique. HeifT. hiß. de

P Empire. (G)

* ARCHITIS, (Myth.) on adoroit Venus au mont

Liban fous ce nom ; elle y étoit repréfentée dans l’af-

fliâion que lui caufe la nouvelle de la bleflure d’A-

donis, la tête appuyée fur la main gauche, & couverte

d’un voile, de defibus lequel on croyoit voir

couler fes larmes.

ARCHITRAVE, fub. f. ( Architecture. ) du grec

a/j%oV, principal, 8c du latin trabs, une poutre ; on

le nomme auffi épiflyle, du latin epißylium, fait du

grec Iwiffur, 8c çvXoç, colonne. Sous ce nom on entend

la principale poutre ou poitrail qui porte hori-

fontalement fur des colonnes, 8c qui fait une des trois

parties d’un entablement. Voye£ En t a b l e m e n t .

Comme les anciens donnoient peu d’efpace à leur

entre-colonne, leur architrave étoit d’une feule piece

qu’ils nommoient fommier. Nos architeâes modernes

, qui ont mis en ufage les colonnes accouplées,

ont donné plus d’efpace à leurs grands entre - colo-

nemens, & ont fait leur architrave de plufieurs cla-

Véaux, tels qu’on le remarque aux grand 8c petit en-

A R C

tre-colonement du périftyle du Louvre, âù Vaï-de-

drace , aux Invalides, &c.

Les architraves font ornées de moulures nommées

plates-bandes, parce qu’elles Ont peu de faillie les unes

fur les autres. Ces plates-bandes doivent être en plus

ôu moins grande quantité, félon que ces architraves

appartiennent à des ordres ruftique, folide, moyen

ou délicat. Voye^ ORDRE.

Il eft des architraves mutilées, c’eft-à-dire dont lès

moulures font arafées ou retranchées pour recevoir

une infcriptiôh, tel qu’on le remarque au périftyle

de la Sorbonne du côté d l la cour. Cette licence eft

vicieufè, ces inferiptions pouvant être mifes dans la

frife, qui doit toûjours être lice. Voye^ Fr is e .

Il eft auffi dès architraves qu’on nomme coupées, parce

qu’elles font interrompues dansYefpace de quel-

qu’entre-pilaftre (voyeç P i l a s t r e ) , afin de laiffer

monter les croifées jufque dans la frife , tel qu’on

peut le remarquer à la façade des Tuilleries, dans les

ailes qui font décorées de pilaftres d’ordre compofite.

Mais cette pratique eft tout-à-fait contraire au principe

de la bonne A rchiteâure, 8c ne doit être fuivie

par aucun architeâe, malgré le nombre prodigieux

d’exemples qu’on remarque de cette licence dans la

plupart de nos édifices. (R)

A r c h i t r a v e , f. f. épiflyle; c’eft, en Marine, une

piece de bois mife fur des colonnes au lieu d’arcades,

qui eft la première 8c la principale, 8c qui foûtient

les autres-. Au - deffous de la plus baffe frife de l’ar-

cafle qui fert de bafe aux termes y il y a une architrave

qui, dans un vaiffeau de 1 34 piés de longueur de l’étrave

à l’étambord, doit avoir deux piés de largeur

& quatre pouces & demi d’épaiffeur. Voye^ aux figures,

Marine, PI. V. fig. 1. l'architrave marquée G. G.

(•Z)

ARCHIVES, f. f. (Hifl. mod.) fe dit d’anciens titres

ou chartrës qui contiennent les droits, prétentions,

privilèges & prérogatives d’une maifon, d’une ville,

d’un royaume : il le dit auffi d’un lieu où l’on garde

ces titres ou Chartres. Ce mot vient du latin area,

coffre , ou du grec âpx«iov, dont Suidas, fe fert pbur

lignifier la même chofe : on trouve dans quelques auteurs

latins archarium. On dit les archives d’un collège,

d’un monaftere. Les archives des Romains étoient

confervées dans l’e temple de Saturne , 8c celles de

France le font dans la chambre des comptes. Dans le

Code on trouve qu' archivant publicum vel armarium,

étoit le lieu ubi acta & libri exponebantur. Cod. de fid.

infbrum. autJu ad hcee X X X . quoefl.j. (H )

* ARCHIVIOLE, f. f. (Luth. & Mufîq.) efpece de

clavecin qui n’eft prefque d’aucun ufage, auquel on

a adapté un jeu de vielle qu’on accorde avec le clavecin

, 8c qu’on fait aller par le moyen d’une roue

8c d’une manivelle.

ARCHIVISTE, f. m. garde des archives. Voye^

A r c h iv e s .

ARCHI VOLEUR, f. m. (Hifl. anc.) chef ou capitaine

de filous. Si l’on en croit Diodore de Sicile,

les voleurs égyptiens obfervoient cette coutume : ils

fe faifoient inferiré par le chef de leur bande, en promettant

de lui apporter fur le champ 8c avec la plus

exaâe fidélité ce qu’ils auraient dérobé, afin que

quiconque aurait perdu quelque chofe, pût èn écrire

à ce capitaine, en lui marquant le lieu, l’heure & le

jour auquel il avoit perdu ce qu’il cherchoit, qui lui

étoit reftitué à condition d’abandonner au voleur,

pour fa peine, la quatrième partie de la chofe qu’on

fedemandoit. (G)

ARCHIVOLTE, f. m. du latin arcus volutus, arc

Oontouané. Sous ce nom l’on entend le bandeau ou

chambranle (voyei C h a m b r a n l e ) qui régné autour

d’une arcade plein cintre, & qui vient fe terminer fur

les impoftes. Voye[ Im p o s t e . Les moulures de ces

archivoltes imitent celles des architraves, 8c doivent

Tome I,

A R C 619

être ornées à raifon de la richefle ou de la fimplicité

des ordres. On appelle archivolte retourné, celui qui

retourne horifontalement fur l’im pofte, comme au

château de Clagny, 8c à celui de Val proche Saint-*

Germain-ert-Laye ; mais cette maniéré eft pefante ,

& né doit convenir que dans une ordonnance d’ar-

chiteâure ruftique. On appelle archivolte ruftique,

celui dont les moulures font fort fimples, 8c font interrompues

par des boffages unis ou vermiculés.

Voyc^ B o s s a g e .

* ARCHO , ( les) Géograph. trois petites îles de

l’Archipel, au fud fud-eft de Patmos, 8c au fud fud*

oueft de Sâmos.

• ARCHONTES, f. m. pi. (Hifl . anc.) magifttats,

préteurs ou gouverneurs de l’ancienne Athènes. Ce

nom vient du grec ctpzuv, au plurier «pKwmç, commandons

ou princes. Ils étoient au nombre de neuf,

dont le premier étoit Varchonte, qui donnoit fon nom

à l’année de fon adminiftration ; le fécond fe nora-

moit le roi ; le troifieme, le polemaque où généralif-

fime , avec fix thefmothetes. Cesmagiftrats élus par

le ferutin des feves, étoient obligés de faire preuve

devant leur tribu, comme ils étoient iffus div côté

paternel 8c maternel de trois afeendans citoyens d’A-

thenes. Ils dévoient prouver de même leur attachement

au culte d’Apollon proteâeur de la patrie, 8c

qu’ils avoient dans leur maifon un autel confacré à

Jupiter ; & par leur refpeâ pour leurs pârens, faire

efpérer qu’ils en auroient pour leur patrie. Il falloir

auffi qu’ils euffent rempli le tems du îervice que chaque

citoyen devoit à la république ; ce qui donnoit

des officiers bien préparés, puifqu’on n’étoit licentié

qu’à 40 ans : leur fortune même, dont ils dévoient

inftruire ceux qui étoient prépofés à cette enquête,

fervoit de garant de leur fidélité. Après que les com-1

miffaires nommés pour cet examen, en avoient fait

leur rapport, les archontes prètoient ferment demain-

tenir les lois, 8c s’engageoient, en cas de contravention

de leur part, à envoyer à Delphes une ftatue du

poids de leur corps. Suivant une loi de Solon, fi l’ar-

chonte fe trouvoit pris de v in , il étoit condamné à une

forte amende, 8c même puni de mort. De tels officiers

méritoient d’être refpeâés : auffi étoit - ce un

crime d’état que de les infulter. L’information pour le

fécond officier de ce tribunal, qui étoit nommé le roi,

devoit porter qu’il avoit époufé une v ierge, 8c fille

d’un citoyen, parce que, dit Démofthenes, ces deux

qualités étoient néceflaires pour rendre agréables aux

dieux les facrifices que ce magiftrat 8c fon époufe

étoient obligés d’offrir au nom de toute la république*

L’examen de la vie privée des archontes étoit très-fé-

vere, 8c d’autant plus néceflaire qu’au fortir de leur

exercice, 8c après avoir rendu compte de leur 'adminiftration

, ils entraient de droit dans l’Aréopage.

• Ceci regarde principalement les archontes décennaux,

car cette forte de magiftrature eut fes révolutions.

D ’abord dans Athènes les archontes fuccéde-

rent aux rois, 8c furent perpétuels. Medon fut le premier,

l’an du monde 2936, 8c eut douze fuccefleurs

de fa race, auxquels on iubftitua les archontes décennaux

, qui ne durèrent que 70 ans, 8c qui furent remplacés

par des archontes annuels. Le premier de ces ma*

giftrats fe nommoit proprement archonte; on y ajourait

l’épithete d'éponyme,parce que dans l’année de fon

adminiftration toutes les affaires importantes fe paf-

foient en fon nom. Il avoit foin des choies là crées, pré-

fidoit à une efpece de chambre eccléfiaftique où l’on

décidoit de tous les démêlés des époux, des per es 8c

des enfans, 8c les conteftations formées furies tefta-

mens, les legs, les dots, les fucceffions. Il étoit chargé

particulièrement des mineurs, tuteurs, curateurs ;

en général, toutes les affaires civiles étoient portées

en première inftance à fon tribunal. Le deuxieme archonte

avoit le furnom de roi ; le refte du culte pu-

1 1 i i ij