tion du gneis, ne voyait en lui qu’une roche qui

tenait d'un côté au granité , et qui de l’autre passait

au phyllade (i). Charpentier, décrivant le

schiste-micacé , le donne comme l’intermédiaire

entre cette même roche et le gneis (2). Haydîn-

guer s’exprime de même dans son traité sur les

roches (3). Saussure insiste souvent sur la transition

des grandes feuilletés à l’ardoise. M. de

Buch a très-bien développé ce fait dans un mémoire

particulier (4), et il a vu, pour ainsi dire à

tout instant, les schistes-micacés de la Norwége

et de la Suède se changer en phyllades. Dans les

Pyrénées , M. Cordier est arrivé par un passage

insensible d’une de ces deux roches à l’autre (5).

Je ne multiplierai pas les citations ; celles que

nous avons données suffiront pour me ttre à même

de conclure que le phyllade n’est qu’un schiste-

micacé, surchargé de mica, dont les éléments sont

fondus les uns dans les autres ; en un mot, qu’il

n’est qu’un mica plus ou moins chargé de quartz

et à l’état compacte.

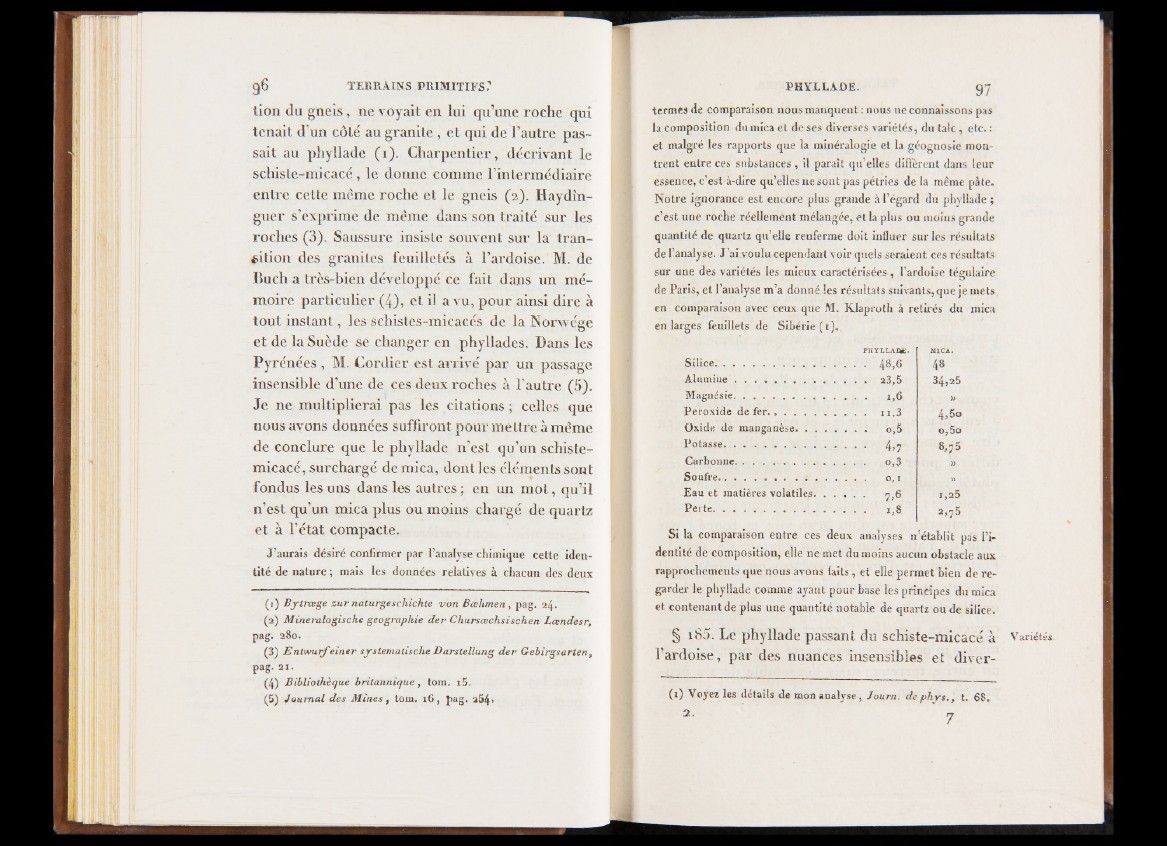

J ’aurais désiré confirmer par l’analyse chimique cette identité

de nature ; mais les données relatives à chacun des deux 1 2 3 4 5

(1) Bytroege zur naturgeschîchte von Boehmen, pag. 24.

(2) Mineralogische géographie der Chursoechsischen Loendesr,

pag. 280.

(3) Entwurfeiner syslematische Darstellung der Gebirgsarten,

pag. 21.

(4) Bibliothèque britannique, tom. i 5.

(5) Journal des Mines, tom. 16 , pag. a54>

termes de comparaison nous manquent : nous ne connaissons pas

la composition du mica et de ses diverses variétés, du talc, etc.:

et malgré les rapports que la minéralogie et la géognosie montrent

entre ces substances, il paraît qu’elles diffèrent dans leur

essence, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas pétries de la même pâte.

Notre ignorance est encore plus grande à l’égard du phyllade ;

c’est une roche réellement mélangée, et la plus ou moins grande

quantité de quartz qu’elle renferme doit influer sur les résultats

de l’analyse. J ’ai voulu cependant voir quels seraient ces résultats

sur une des variétés les mieux caractérisées, l’ardoise tégulaire

de Paris, et l’analyse m’a donné les résultats suivants, que je mets

en comparaison avec ceux que M. Klaproth à retirés du mica

en larges feuillets de Sihéi’ie (i) ,

FHYLLAH£.

Silice.'........................ 48,6

Alumine .............................. . . 23,5

Magnésie.......................... 1,6

Peroxide de fer................................ n ,3

Oxide de manganèse....................... o,5

Potasse.................................... 4)7

Carbonne.......................................... o,3

Soufre............................. o, t

Eau et matières volatiles................ 7,6

Perte. ............................................... 1,8

MICA.

48

34,25

»

4, 5°

o,5o

8.75

))

»

1,25

2.75

Si la comparaison entre ces deux analyses n’établit pas l’identité

de composition, elle ne met du moins aucun obstacle aux

rapprochements que nous avons faits, et elle, permet bien de regarder

le phyllade comme ayant pour base les principes du mica

et contenant de plus une quantité notable de quartz ou de silice.

§ 180. Le phyllade passant du schiste-micacé à

l’ardoise, par des nuances insensibles et diver-

(1) Voyez les détails de mon analyse, Journ. depky s., t. 68.

2. 7

Variétés.