Beschaffenheit der Granula keine Differenzen wahrzunehmen. Sie sind alle gleichstark

lichtbrechend und besitzen keine Eigenfarbe, jedoch eine große Affinität zu Eosin-Orange-

G.; Vakuolen sind in ihnen im Leben nie, in Präparaten nur ausnahmsweise zu finden.

Die Gründe für diese unterschiedlichen Befunde

liegen meines Erachtens im Wesen

des Eisenhämatoxylins, das als Lackfarbe

zur Beurteilung derartiger Zelleinschlüsse

recht ungeeignet ist, da sich je nach dem

Grade der Differenzierung Granula verschiedenster

Form und Größe erzeugen lassen

und von mir auf ein und demselben

Schnitt, ja oft an einem Riesensymbionten

auch erzeugt worden sind. Ich glaube deshalb,

daß die drei verschiedenen Einschlüsse

in den Riesensymbionten und den

Insassen der Rektalorgane in Wahrheit nur

eine einzige Sorte darstellen und daß sie

ebenso wie ihre von B ü c h n e r beschriebenen

Veränderungen im Verlaufe der Entwicklung,

mit Ausnahme der Größenzunahme im

Alter, auf uneinheitlicher Differenzierung

beruhen. Sie verlieren damit nicht ihren

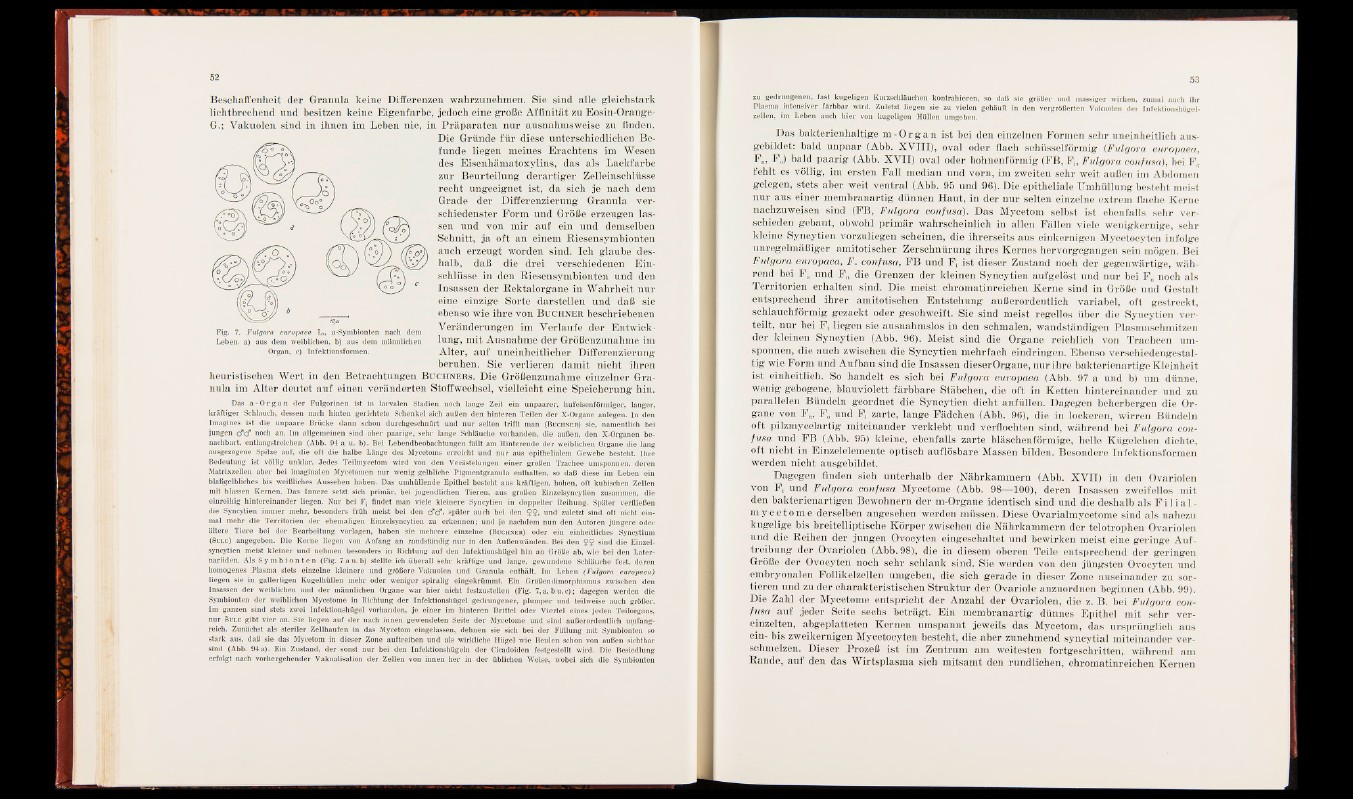

Fig. 7. Fulgora europaea L., a-Symbionten nach dem

Leben, a) aus dem weiblichen, b) aus dem männlichen

Organ, c) Infektionsformen.

heuristischen Wert in den Betrachtungen B ü c h n e r s . Die Größenzunahme einzelner Granula

im Alter deutet auf einen veränderten Stoffwechsel, vielleicht eine Speicherung hin.

Das a - O r g a n der Fulgorinen ist in larvalen Stadien noch lange Zeit ein unpaarer, hufeisenförmiger, langer,

kräftiger Schlauch, dessen nach hinten gerichtete Schenkel sich außen den hinteren Teilen der X-Organe anlegen. In den

Imagines ist die unpaare Brücke dann schon durchgeschnürt und nur selten trifft man (Bü ch n er) sie, namentlich bei

jungen cTcT noch an. Im allgemeinen sind aber paarige, sehr lange Schläuche vorhanden, die außen, den X-Organen benachbart,

entlangstreichen (Abb. 94 a u . b). Bei Lebendbeobachtungen fällt am Hinterende der weiblichen Organe die lang

ausgezogene Spitze auf, die oft die halbe Länge des Mycetoms erreicht und nur aus epithelialem Gewebe besteht. Ihre

Bedeutung ist völlig unklar. Jedes Teilmycetom wird von den Verästelungen einer großen Trachee umsponnen, deren

Matrixzellen aber bei imaginalen Mycetomen nur wenig gelbliche Pigmentgranula enthalten, so daß diese im Leben ein

blaßgelbliches bis weißliches Aussehen haben. Das umhüllende Epithel besteht aus kräftigen, hohen, oft kubischen Zellen

mit blassen Kernen. Das Innere setzt sich , primär, bei jugendlichen Tieren, aus großen Einzelsyncytien zusammen, die

einreihig hintereinander liegen. Nur bei F; findet man viele kleinere Syncytien in doppelter Reihung. Später verfließen

die Syncytien immer mehr, besonders früh meist bei den cfcT, später auch bei den und zuletzt sind oft nicht einmal

mehr die Territorien der ehemaligen Einzelsyncytien zu erkennen; und je nachdem nun den Autoren jüngere oder

ältere Tiere bei der Bearbeitung Vorlagen, haben sie mehrere einzelne (Bü chner) oder ein einheitliches Syncytiuin

(Sulc) angegeben. Die Kerne liegen von Anfang an randständig nur in den Außenwänden. Bei den $ $ sind die Einzelsyncytien

meist kleiner und nehmen besonders in Richtung auf den Infektionshügel hin an Größe ab, wie bei den Later-

nariiden. Als S y m b i o n t e n (Fig. 7 au.b) stellte ich überall sehr kräftige und lange, gewundene Schläuche fest, deren

homogenes Plasma stets einzelne kleinere und größere Vakuolen und Granula enthält. Im Leben (Fulgora europaea)

liegen sie in gallertigen Kugelhüllen mehr oder weniger spiralig eingekrümmt. Ein Größendimorphismus zwischen den

Insassen der weiblichen und der männlichen Organe war hier nicht festzustellen (Fig. 7, a, b u. c ); dagegen werden die

Symbionten der weiblichen Mycetome in Richtung der Infektionshügel gedrungener, plumper und teilweise auch größer.

Im ganzen sind stets zwei Infektionshügel vorhanden, je einer im hinteren Drittel oder Viertel eines jeden Teilorgans,

nur S ulc gibt vier an. Sie liegen auf der nach innen gewendeten Seite der Mycetome und sind außerordentlich umfangreich.

Zunächst als steriler Zellhaufen in das Mycetom eingelassen, dehnen sie sich bei der Füllung mit Symbionten so

stark aus, daß sie das Mycetom in dieser Zone auftreiben und als wirkliche Hügel wie Beulen schon von außen sichtbar

sind (Abb. 94 a). Ein Zustand, der sonst nur bei den Infektionshügeln der Cicadoiden festgestellt wird. Die Besiedlung

erfolgt nach vorhergehender Vakualisation der Zellen von innen her in der üblichen Weise, wobei sich die Symbionten

zu gedrungenen, fast kugeligen Kurzschläuchen kontrahieren, so daß sie größer und massiger wirken, zumal auch ihr

Plasma intensiver färbbar wird. Zuletzt liegen sie zu vielen gehäuft in den vergrößerten Vakuolen der Infektionshügelzellen,

im Leben auch hier von kugeligen Hüllen umgeben.

Das bakterienhaltige m - 0 r g a n ist bei den einzelnen Formen sehr uneinheitlich ausgebildet:

bald unpaar (Abb. XVIII), oval oder flach schiisselförmig (Fulgora europaea,

F„, F 0) bald paarig (Abb. XVII) oval oder bohnenförmig (FB, F i; Fulgora confusa), bei F„

fehlt es völlig, im ersten Fall median und vorn, im zweiten sehr weit außen im Abdomen

gelegen, stets aber weit ventral (Abb. 9.5 und 96). Die epitheliale Umhüllung besteht meist

nur aus einer membranartig dünnen Haut, in der nur selten einzelne extrem flache Kerne

nachzuweisen sind (FB, Fulgpra confusa). Das Mycetom selbst ist ebenfalls sehr verschieden

gebaut, obwohl primär wahrscheinlich in allen Fällen viele wenigkernige, sehr

kleine Syncytien vorzuliegen scheinen, die ihrerseits aus einkernigen Mycetocyten infolge

unregelmäßiger amitotischer Zerschnürung ihres Kernes hervorgegangen sein mögen. Bei

Fulgora europaea, F. confusa. FB und F, ist dieser Zustand noch der gegenwärtige, während

bei F 0 und F„ die Grenzen der kleinen Syncytien aufgelöst und nur bei F„ noch als

Territorien erhalten sind. Die meist chromatinreiehen Kerne sind in Größe und Gestalt

entsprechend ihrer amitotiseheu Entstehung außerordentlich variabel, oft gestreckt,

schlauchförmig gezackt oder geschweift. Sie sind meist regellos über die Syncytien verteilt,

nur bei F, liegen sie. ausnahmslos in den schmalen, wandständigen Plasmaschmitzen

d p kleinen Syncytien (Abb. 96). Meist sind die Organe reichlich von Tracheen umsponnen,

die auch zwischen die Syncytien mehrfach eindringen. Ebenso versehiedengestal-

tig wie Form und Aufbau sind die Insassen dieserOrgane, nur ihre bakterienartige Kleinheit

ist einheitlich. So handelt es sich bei Fulgora europaea (Abb. 97 a und b) um dünne,

wenig gebogene, blauviolett färbbare Stäbchen, die oft in Ketten hintereinander und zu

parallelen Bündeln geordnet: die Syncytien dicht anfüllen. Dagegen beherbergen die Organe

von F n, F 0 und F, zarte, lange Fädchen (Abb. 96), die in lockeren, wirren Bündeln

oft pilzmycelartig miteinander verklebt und verflochten sind, während bei Fulgora confusa

und FB (Abb. 95) kleine, ebenfalls zarte bläschenförmige, helle Kügelchen dichte,

oft nicht in Einzelelemente optisch auflösbare Massen bilden. Besondere Infektionsformen

werden nicht ausgebildet.

Dagegen finden sieh unterhalb der Nährkammern (Abb. XVII) in den Ovariolen

von F, und Fulgora confusa Mycetome (Abb. 98—100), deren Insassen zweifellos mit

den bakterienartigen Bewohnern der m-Organe identisch sind und die deshalb als F i l i a l -

m y # e t o me derselben angesehen werden müssen. Diese Ovarialmycetome sind als nahezu

kugelige bis breitelliptische Körper zwischen die Nährkammern der telotrophen Ovariolen

und die Reihen der jungen Ovocyten eingeschaltet und bewirken meist eine geringe Auftreibung

der .Ovariolen (Abb. 98), die in diesem oberen Teile entsprechend der geringen

Größe der Ovocyten noch sehr schlank sind. Sie werden von den- jüngsten Ovocyten und

embryonalen Follikelzellen umgeben, die sich gerade in dieser Zone auseinander zu sortieren

und zu der charakteristischen Struktur der Ovariole anzuordnen beginnen (Abb. 99).

Die Zahl der Mycetome entspricht der Anzahl der Ovariolen, die z. B. bei Fulgora confusa

auf jeder Seite sechs beträgt. Ein membranartig dünnes Epithel mit ■ sehr vereinzelten,

abgeplatteten Kernen umspannt jeweils das Mycetom, das ursprünglich aus

ein- bis zweikernigen Mycetocyten besteht, die aber zunehmend syneytial miteinander verschmelzen.

Dieser Prozeß ist im Zentrum am weitesten fortgeschritten, während am

Rande, auf den das Wirtsplasma sich mitsamt den rundlichen, chromatinreiehen Kernen