erfolgt. Wie an vielen Heteroceren mit pupaler und pupal-imaginaler Eiproduktion gezeigt

wurde (M e l l ) , schwankt diese außerordentlich, je nachdem, ob die Physiologie der

Art oder Artengruppe der zeitlichen oder örtlichen Kombination von Wärme und Feuchtigkeit

angepaßt ist oder Hemmungen durch sie erfährt. Es liegt kein Grund vor, anzunehmen,

daß diese Erfahrungen nicht auf Spezies mit rein imaginaler Eiproduktion, wie

Rhopaloceren, übertragen werden können.

Wa n d e r u n g e n . Bei Rhopaloceren kommt es unter Einwirkung stark unter- oder

überoptimaler Temperaturen vermutlich überhaupt nicht zur Eibildung (die Anlagen werden

nicht oder nur wenig weiter entwickelt) oder es wird nur ein Bruchteil der Anlagen

zu Eiern ausgebildet oder der Trieb zur Eiablage ist unterdrückt. Der infolgedessen drohende

Untergang der Art wird dadurch vermieden, daß die Tiere nach einer ihrer physiologischen

Konstitution besser entsprechenden Gegend abwandern. Pieris brassicae wandert

— wie vorn gesagt —*idn der kühlen Zeit aus den tieferen Lagen am Südhange des

Himalaya in die Vorberge an seinem Fuße und legt hier ab. Die Nachkommen dieser Südwanderer

erleiden bei Temperaturen über 25° C, also in 2 . oder 3. Generation, Hemmungen

in der Eiproduktion, bei Temperaturen von 28° C aufwärts Hemmungen in der Eiablage,

und wandern dann in ihnen meteorologisch günstigere Gegenden ab, nämlich zurück

in tiefere Lagen des Himalaya: Größe des alljährlichen Wanderwegs etwa 180 bis

200 km in der Luftlinie.

Pieris canidia wandert in der Cantonebene etwa vom 20. V., also beim E in tritt der

heißfeuchten Zeit, in der Temperaturen unter 28° C in normalen Jahren Ausnahmen sind,

zu einem beträchtlichen Teile in Mittelgebirgslandschaften oder nach dem Norden der Provinz

(s. S. 18.ff., Horizontalwege auch bis etwa 200 km, Vertikalaufstieg bis 1200 m). Wie

vorn gesagt, wandern Terias (hecabe, herla) und Delias (belladonna, in geringerem Grade

auch aglaia) in der kühltrockenen Zeit als Regel oder gelegentlich ans Mittelgebirgen in

die Canton-Ebene.

Diese Pieriden-Arten haben also ein gut entwickeltes Gefühl fü r Luftdruck- und Temperaturspannungen

und zeigen — wie sich aus den Untersuchungen an Pieris brassicae

e rg ib t^H e in e positive Reaktion (Wanderneigung) nach Regionen hin, deren Luftdruck

und Temperatur-Feuchtigkeitskombinationen die Hemmungen von Eiproduktion und Eiablage

aufheben. Pieriden sind die Wanderer par excellence unter den Lepidopteren, und

vermutlich sind diese Wanderneigungen bei allen auf die gleichen Ursachen wie bei Pieris

zurückzuführen. Da unter Rhopaloceren Wanderer nur noch unter Familien mit schnellster

Entwicklung auf treten, liegt es nahe, als letzte Veranlassung der Wanderneigung

diese Entwicklungsbeschleunigung anzusehen. Die Entwicklung der Geschlechtsprodukte

kann diese Beschleunigung nicht mitmachen, ja wird bei manchen Spezies durch überoptimale

Temperaturen gehemmt. Folge ist Abwanderung nach Gebieten, deren Meteorologie

der normalen Entwicklung von Eiern und Spermien günstiger ist39).

VI. F a r b k l e i d d e r P i e r i d e n .

Vgl. Taf. I—III.

U r s p r ü n g l i c h e s F a r b k l e i d . Wie bei den mit den Pieriden aus der gleichen

Wurzel stammenden Papilioniden (cf. Mell p. 267) ist auch das Farbkleid der Pieriden

biochemisch ursprünglich auf die Tyrosin-Melaninreihe aufgebaut. Der Grad der dabei er-

3!)) Beobachtungen an jahreszeitlich wandernden Sphingiden führen zu den gleichen Folgerungen.

reichten Oxydation, also der Melaninbildung, wächst im allgemeinen mit gesteigerter

Wärme und Feuchtigkeit. Darum sind Pieriden-Genera mit ausgeprägter Schwärzung tro-

pisch oder subtropisch (1 . Gruppe, neotropisch: Eucheira, Neophasia, Catasticta; 2. Gruppe,

pan tropisch: Delias ä in d o au stralisch , Pereute, Melete = neotropisch, Mylothris = äthiopisch;.

3:,. Gruppjjlindomalaiiseh: Eronia, Nepherona, Pareronia), und in Gebieten mit

scharf unterschiedener Eegen- und Trockenzeit sind Generationen der feuchtheißen Zeit

mehr geschwärzt als solche der kühltrockenen Periode (Delias, Cepora, Ixias, Hebomoia

u. a.). Auch im. Farbkleid der neotropischen Dismorphinae (2. Subfamilie der Pieriden)

überwiegen braune und schwärzliche Melanine.

Die genannten drei Gruppen, die man wegen des Überwiegens oder der wenigstens

relativ starken Entwicklung der Melanine bei ihren Arten als „Schwärzlinge“ bezeichnen

könnte, umfassen zugleich die beiden primitivsten Sippen, der am meisten generalisierten

Tribus (Pierini) und die primitivste Reihe der spezialisierteren Tribus (Euchloini) der Subfamilie

Pierinae. Auch die vorwiegend melanistisch gefärbten Dismorphiinen sind familiengeschichtlich

unspezialisiert. Alle diese ursprünglichen Pieridenformen bewohnen Gebiete,

in denen große erdgeschichtliche Umwälzungen, die Veränderungen im Erscheinungsbilde

durch Änderung abiotischer Faktoren erzwingen können, nicht vorgekommen

sind.

P t e r i n e. Die Pterine, die unter Lepidopteren bisher allein von Pieriden bekannten

und also für sie charakteristischen Farbstoffe, scheinen nach den Untersuchungen von

B e ck e r [2] „gegen regere Stoff Wechsel tätigkeit der Gewebe sehr empfindlich“ und treten

darum nur an Orten geringster Stoffwechselintensität in der Hypodermis auf. Läßt man

nun ein Tier, das normalerweise Pterin als Pigment ablagert, z. B. einen Zitronenfalter,

während der Puppenruhe reinen Sauerstoff atmen, so wird offensichtlich infolge irgendeiner

Steigerung der Oxydationsvorgänge die Pigmentvorstufe zerstört, und man erhält

pigmentlose Tiere, d. h. fast weiße Zitronenfaltermännchen, die aber im Gegensatz zu den

in der Natur gefangenen ähnlich aussehenden Tieren, die entschuppt sind, völlig normale

Schuppen tragen.“ jS H B e i den Insekten, die kein Pterinpigment ablagern, und bei den

übrigen Tieren könnte man annehmen, daß eine Zerstörung der Pigmentvorstufen die

Regel ist.“

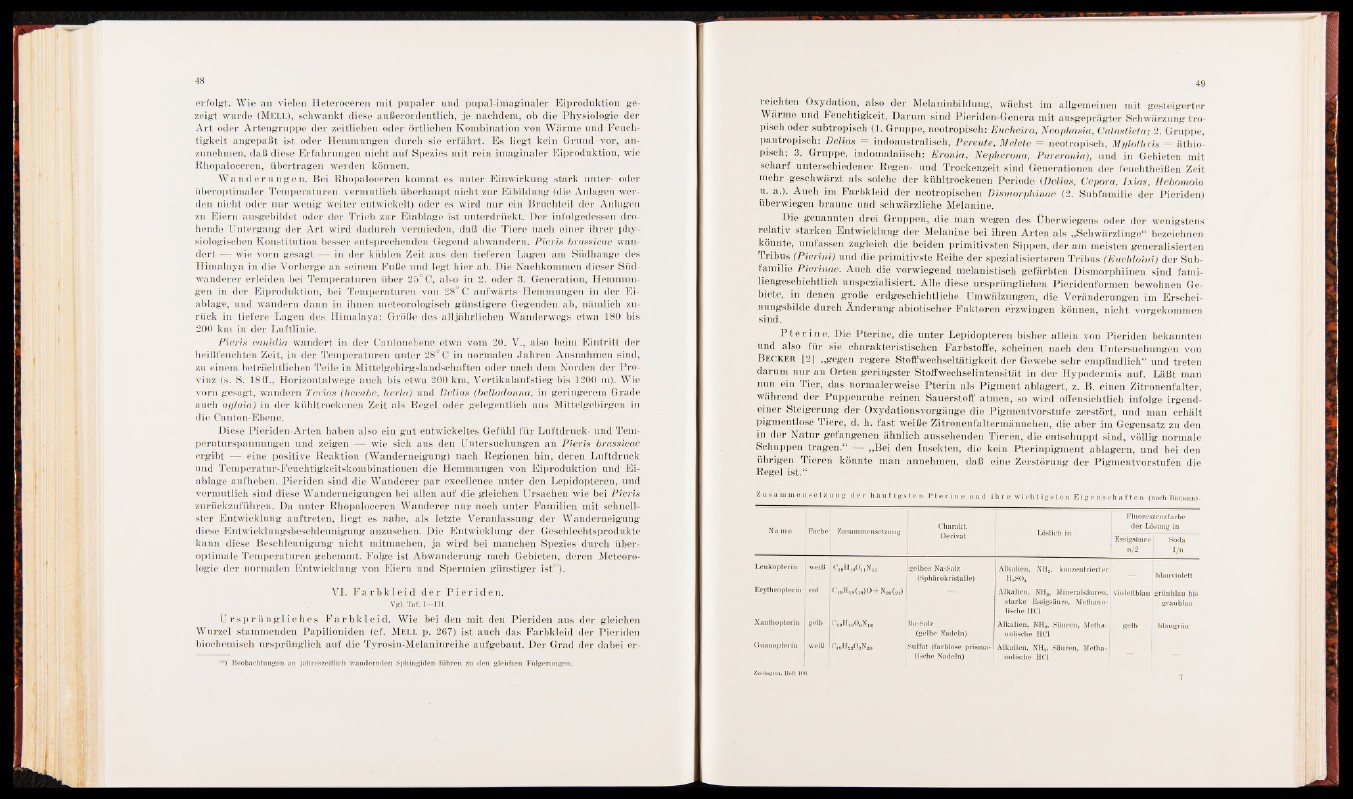

Z u s a m m e n s e t z u n g d e r h ä u f i g s t e n P t e r i n e u n d i h r e w i c h t i g s t e n E i g e n s c h a f t e n ( n a c h B e c k e r ) .

Name Farbe Charakt.

Derivat Löslich in

Fluoreszenzfarbe

der Lösung in

n/2 | . 1/n

Leukopterin weiß gelbes Na-Salz

(Sphärokristalle)

Alkalien, NH3, konzentrierter

• h 2so4 blauviolett

Erythropterin rot Cioil,8(io)0+N30(2l) Alkalien, NHS, Mineralsäuren,

starke Essigsäure, Methano-

lische HCl

violettblau! grünblau bis

graublau

Xanthopterin gelb Ci 0H18O6N16 Ba-Salz

(gelbe Nadeln)

Alkalien, NH3, Säuren, Metha-

nolische HCl

gelb blaugrün

Guanopterin weiß C1öH22O3N20 Sulfat (farblose prismatische

Nadeln)

Alkalien, NH3, Säuren, Metha-

nolische HCl