1. Große, rundliche oder eiförmige, selten etwas gebogene Kurzschläuche mit dichtem,

intensiv und dunkler gefärbtem Plasma stammen aus den Infektionshügeln der

a -Or g a n e .

2. Kleine, schlanke, oft gekrümmte Schläuche mit hellerem Plasma sind aus dem KeH-

t a l o r g a n entsandt.

3. Die Lücken zwischen diesen beiden, in überwiegender Anzahl vertretenen Formen

werden von sehr blassen, formveränderlichen, polygonalen, gezackten Gestalten ausgefüllt,

die sich plastisch den vorhandenen Spalträumen einfügen und zweifellos aus

den I n f e k t i o n s s y n c y t i e n d e r k -Or g a n e gekommen sind.

Bei den Formen, die zusätzlich Epithelorgane besitzen (Crepusia und P s), sind natürlich

als v i e r t e Sorte noch zarte, blasse, stabförmige Schläuche im Symbiontenballen anzutreffen,

infolge ihrer geringen Größe jedoch sehr schwer zu sehen (Abb. 91h).

Zum Schluß muß ich noch auf zwei Erscheinungen eingehen, die nach meiner Überzeugung nichts mit symbion-

tischen Verhältnissen zu tun haben, leicht aber für solche gehalten werden könnten.

Bei allen Poiocerinen fällt eine d o p p e l t e A u s b i l d u n g d e s F e t t g e w e b e s auf, von denen die eine den

gewohnten Typ mit stark vakuolisierten Zellen darstellt, während diese in dem anderen Fall dicht mit kleinen, rundlichen,

zumeist stark lichtbrechenden Körnchen erfüllt sind, in denen man Symbionten erblicken kann. Dagegen sprechen aber

mehrere Gründe: erstens sind entsprechende Formen im Symbiontenballen nicht aufzufinden; zweitens ist die hohe Lichtbrechung

für das Plasma von Symbionten völlig ungewöhnlich, bei Granulis des Fettgewebes aber sehr häufig; drittens

bleiben infizierte Fettgewebszellen nie intakt, sondern pflegen syncytial zu verschmelzen, und schließlich sind die beiden

Zonen des Fettgewebes an vielen Stellen durch fließende Übergänge verbunden. Ich glaube deshalb, daß es sich hier

um irgendwelche Stoffwechselprodukte handelt, die in zufällig sehr einheitlich großen Granulis m bestimmten Zonen des

Fettgewebes angereichert werden. ^ , WM

Die andere Erscheinung tritt ausschließlich bei erwachsenen $ $ auf, die entweder schon Eier abgelegt haben oder

bald damit beginnen. Die Ovidukte dieser Tiere sind stark angeschwollen und von ihrer Einmündung in die Vagina bis

weit in die Eikelche hinein, bei Ps bis in die Ovariolen hinein, von ungeheuren Mengen bakterienartiger, dunkler Stäbchen

erfüllt, die zu mehr oder weniger parallelen Ketten und Bündeln geordnet in dichten Wirbeln und zopfartig ge-

fächerten Strähnen das extrem geweitete Lumen durchziehen, häufig aber auch zu fädigen Strängen verschmelzen und im

einzelnen nicht mehr zu erkennen sind, g g Es hegt sehr nahe, hier an Beschmiereinrichtungen zur äußerlichen Infektion

der Eier während der Ablage zu denken, wie sie von manchen Käfern und bei Siriciden in den Ausführgängen der weiblichen

Geschlechtsorgane bekannt geworden sind. Dabei ist jedoch zu bedenken, daß diese „Bakterien" n e m irgendwelchen

Zellen oder von Zellen umschlossenen Organen beobachtet werden konnten, daß sie nie in das Oviduktepithel

eindringen, daß sie nie auf jüngeren Stadien und in Larven nachweisbar sind, sondern sehr plötzlich vor der Eiablage

in ungeheuren Mengen erscheinen. Wenn es sich überhaupt um Mikroorganismen handelt, so dürften es höchstens harmlos

kommensalisch in den Ovidukten lebende Bakterien sein, mit denen sich jedes 5 be i den ersten Eiablagen irgendwie

regelmäßig infiziert. Ich glaube aber vielmehr, daß diese Bakterien von einem Sekret vorgetäuscht werden, das in Form

trichocvstenartiger Stäbchen vom Oviduktepithel zur Zeit der Eiablage abgeschieden wird, aufquiUt und zu Faden und

Strähnen verklebt die Aufgabe hat, als tertiäre Eihülle zu dienen, oder als Kittsubstanz .die Eier miteinander oder auf

ihrer Unterlage zu verankern. Vermutlich hat es die Fähigkeit, noch stark aufzuquellen. Gestützt wird diese Erklärung

durch Befunde in einem H (Crepusia), das zwar voll ablagereifer Eier ist, aber zweifellos noch nicht abgelegt h a t Bei

ihm sind die Ovidukte im Lumen noch völlig leer; dagegen finden sich in den Nischen des stark g e alteten Oviduktepithels

schon viele der kleinen Stäbchen, die sich sehr häufig bürstenartig auf der Oberfläche des Epithels aufreihen

und ganz den Eindruck machen, als wären sie soeben von den Epithelzellen ausgestoßen worden. Ich werde bei einer

Arbeit über die Fortpflanzungsbiologie der Zikaden näher darauf zurückkommen.

Es ist bedauerlich, daß aus den übrigen Unterfamilien der Laternariiden noch keine

Vertreter untersucht werden konnten; denn gerade in dieser großen und relativ gut bekannten

Familie ließen sieh durch die Symbiose sicher wertvolle Anhaltspunkte für die

Verwandtschaftsbeziehungen gewinnen.

e) 6. Familie Fulgoridae.

1. Unterfamilie Fulgorinae.

Unsere Kenntnisse von den symbiontisehen Einrichtungen der Fulgörinen beruhten

bisher auf den ausführlichen Untersuchungen B ü ch n er s und SüLCs an Fulgora europaea

L., der größten und auffälligsten Fulgoroide Mitteleuropas. Ich versuchte an einem

umfangreichen Material das von beiden aufgezeigte Bild, vor allem durch Beobachtungen

an herauspräparierten, lebenden Mycetomen und Symbionten, zn vertiefen und konnte es

außerdem durch die Bearbeitung von 19 verschiedenen Fulgörinen aus Brasilien auch erweitern.

Bei einem ersten Überblick lassen sich hinsichtlich der symbiontisehen Verhältnisse

zwei große Gruppen aufstellen, deren eine:

die Gr u p p e A, oder Fulgoragruppe (Abb. XVII u. XVIII), Formen enthält, die sich in

ihrer Organkombination eng an die bei Fulgora europaea L. gefundenen

Einrichtungen anschließen. Außer Fulgora europaea L. und der brasilianischen

Fulgora confusa (Sta l) sind es 5 weitere, wahrscheinlich zur

Gattung Fulgora gehörende oder ihr doch sehr nahestehende, nicht näher

bestimmte Formen (FB; F n; F 0; F q), die außer F q, alle neben paarigen

X-Organen und dem zugehörigen unpaaren Rektalorgan im 9, und teils

paarigen, teils unpaaren a-Organen noch ein drittes, sehr verschieden

ansgebildetes Mycetom aufweisen, das stets einen unscheinbaren, bakterienartigen

Organismus enthält und als m-Organ bezeichnet werden soll;

während

die Gr u p p e B, oder Aersmgruppe, durch Formen vertreten wird, die neben einer diffusen

und meist sehr unregelmäßigen Besiedlung des Fettgewebes mit

Hefen nur unscheinbare, paarig oder unpaar entwickelte f-Organe besitzen.

Nur bei F x findet sich ein weiteres, paariges Mycetom, das wohl

dem m-Organ der Fulgoragruppe gleichzusetzen ist. Hierher gehören:

Fulgora apicalis Me l ., F. herbida W a lk ., F. nodivena W a lk ., Ptero-

plegma jacobiana Me t c ., Lappida n. sp. bei instabilis Me l ., Nersia ser-

tata JAC., und die unbestimmbaren, zum großen Teil nur als Larven

vorliegenden: F b; F k; F p; F r; F t; F y; F x und Cx0.

1. D ie Gr u p p e A (Fulgoragruppe). Da durch B ü c h n e r schon eine ausführliche

Schilderung der einzelnen Organe bei Fulgora europaea vorliegt, will ich mich hier auf

eine zusammenfassende Darstellung, der alle Formen zu Grunde liegen, beschränken.

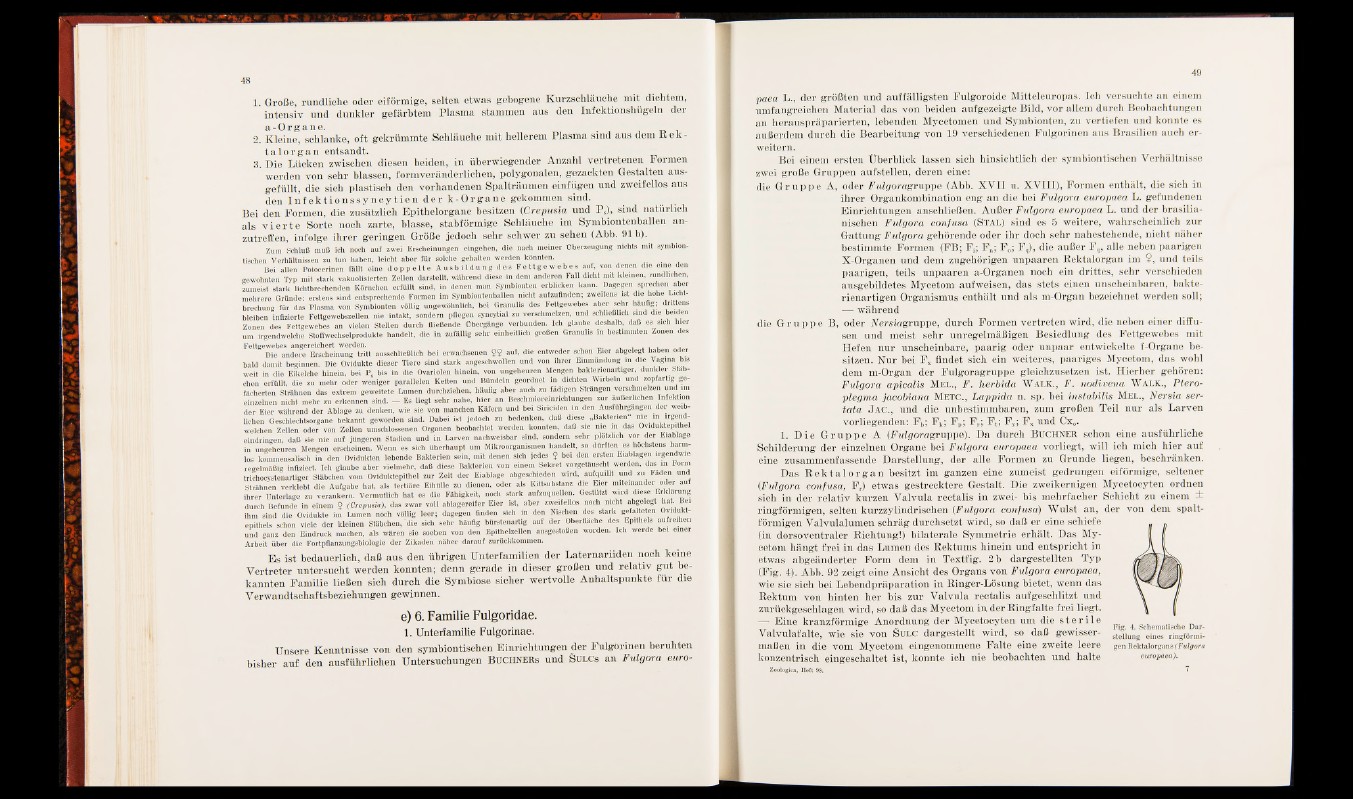

Das R e k t a l o r g a n besitzt im ganzen eine zumeist gedrungen eiförmige, seltener

{Fulgora confusa, F r) etwas gestrecktere Gestalt. Die zweikernigen Mycetocyten ordnen

sich in der relativ kurzen Valvula rectalis in zwei- bis mehrfacher Schicht zu einem i

ringförmigen, selten kurzzylindrischen {Fulgora confusa) Wulst an, der von dem spaltförmigen

Valvulalumen schräg durchsetzt wird, so daß er eine schiefe

(in dorsoventraler Richtung!) bilaterale Symmetrie erhält. Das Mycetom

hängt frei in das Lumen des Rektums hinein und entspricht in

etwas abgeänderter Form dem in Textfig. 2 b dargestellten Typ

(Fig. 4). Abh. 92 zeigt eine Ansicht des Organs von Fulgora europaea,

wie sie sich bei Lebendpräparation in Ringer-Lösung bietet, wenn das

Rektum von hinten her bis zur Valvula rectalis auf geschlitzt und

zurückgeschlagen wird, so daß das Mycetom in der Ringfalte frei liegt.

— Eine kranzförmige Anordnung der Mycetocyten um die s t e r i l e

Valvulafalte, wie sie von ÖULC dargestellt wird, so daß gewissermaßen

in die vom Mycetom eingenommene Falte eine zweite leere

konzentrisch eingeschaltet ist, konnte ich nie beobachten und halte

Fig. 4. Schematische Darstellung

eines ringförmigen

Rektalorgans (Fulgora

europaea).