durchzuführen (Abb. 215 u. 216), so scheiden sich diese Elemente nach der ersten Vermehrung

der ehemaligen Wanderformen zu echten Rektalsymbionten schon klarer voneinander,

und im II. Larvenstadium haben sie sich so angeordnet, wie wir es von fertigen

Rektalorganen der Imagines her gewohnt sind (Abb. 217). Das Darmepithel umzieht, sich

mehr und mehr abplattend, die immer stärker anschwellenden, polyedrischen Mycetocyten,

von denen eine jede sich mit einem dünnen Epithel steriler, ebenfalls stark abgeflachter

Zellen umgeben hat. Schon kurz nach der Infektion haben sich die Kerne der Mycetoa

* c

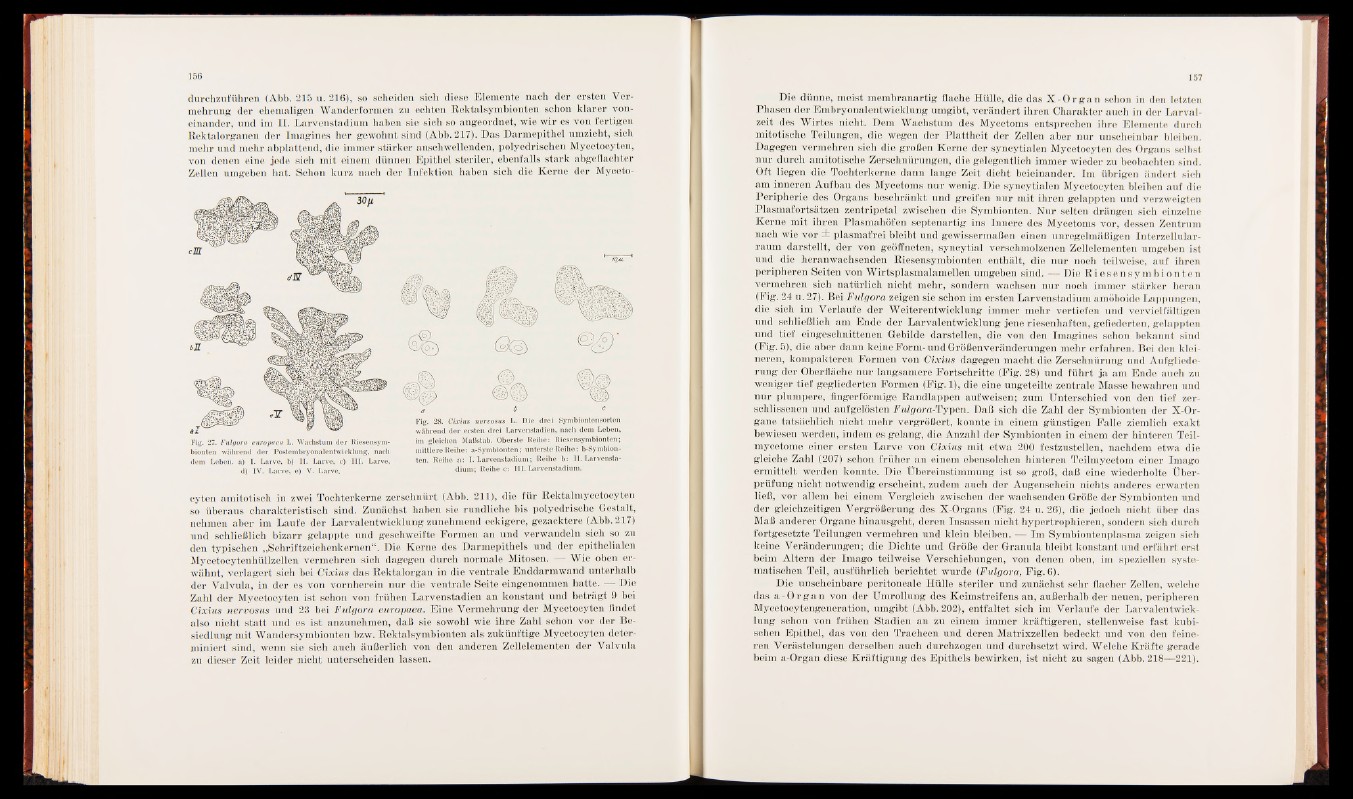

Fig. 28. Cixius nervosus L. Die drei Symbiontensorten

während der ersten drei Larvenstadien, nach dem Leben,

im gleichen Maßstab. Oberste Reihe: Riesensymbionten;

mittlere Reihe: a-Symbionten; unterste Reihe: b-Symbion-

ten. Reihe a: I. Larvenstadium; Reihe b: II. Larvenstadium;

Reihe c: I

Fig. 27. Fulgora europaea L. Wachstum der Riesensymbionten

während der Postembryonalentwicklung, nach

dem Leben, a) I. Larve, b) II. Larve, c) III. Larve,

d) IV. Larve, e) V. Larve.

cyten amitotisch in zwei Tochterkerne zerschnürt (Abb. 211), die für Rektalmycetocyten

so überaus charakteristisch sind. Zunächst haben sie rundliche bis polyedrische Gestalt,

nehmen aber im Laufe der Larvalentwicklung zunehmend eckigere, gezacktere (Abh. 217)

und schließlich bizarr gelappte und geschweifte Formen an und verwandeln sich so zu

den typischen „Schriftzeichenkernen“ . Die Kerne des Darmepithels und der epithelialen

Mycetocytenhüllzellen vermehren sich dagegen durch normale Mitosen. — Wie oben erwähnt,

verlagert sich bei Cixius das Rektalorgan in die ventrale Enddarmwand unterhalb

der Valvula, in der es von vornherein nur die ventrale Seite eingenommen hatte. — Die

Zahl der Mycetocyten ist schon von frühen Larvenstadien an konstant und beträgt 9 hei

Cixius nervosus und 23 bei Fulgora europaea. Eine Vermehrung der Mycetocyten findet

also nicht sta tt und es ist anzunehmen, daß sie sowohl wie ihre Zahl schon vor der Besiedlung

mit Wandersymbionten bzw. Rektalsymbionten als zukünftige Mycetocyten determiniert

sind, wenn sie sich auch äußerlich von den anderen Zellelementen der Valvula

zu dieser Zeit leider nicht unterscheiden lassen.

Die dünne, meist membranartig flache Hülle, die das X -O r g a n schon in den letzten

Phasen der Embryonalentwicklung umgibt, verändert ihren Charakter auch in der Larvalzeit

des Wirtes nicht. Dem Wachstum des Mycetoms entsprechen ihre Elemente durch

mitotische Teilungen, die wegen der Plattheit der Zellen aber nur unscheinbar bleiben.

Dagegen vermehren sich die großen Kerne der syncytialen Mycetocyten des Organs selbst

nur durch amitotische Zerschnürungen, die gelegentlich immer wieder zu beobachten sind.

Oft liegen die Tochterkerne dann lange Zeit dicht beieinander. Im übrigen ändert sich

am inneren Aufbau des Mycetoms nur wenig. Die syncytialen Mycetocyten bleiben auf die

Peripherie des Organs beschränkt und greifen nur mit ihren gelappten und verzweigten

Plasmafortsätzen zentripetal zwischen die Symbionten. Nur selten drängen sich einzelne

Kerne mit ihren Plasmahöfen septenartig ins Innere des Mycetoms vor, dessen Zentrum

nach wie vor ± plasmafrei bleibt und gewissermaßen einen unregelmäßigen Interzellularraum

darstellt, der von geöffneten, syncytial verschmolzenen Zellelementen umgeben ist

und die heranwachsenden Riesensymbionten enthält, die nur noch teilweise, auf ihren

peripheren Seiten von Wirtsplasmalamellen umgeben sind. — Die R i e s e n s ymb i o n t e n

vermehren sich natürlich nicht mehr, sondern wachsen nur noch immer stärker heran

(Fig. 24 u. 27). Bei Fulgora zeigen sie schon im ersten Larvenstadium amöboide Lappungen,

die sich im Verlaufe der Weiterentwicklung immer mehr vertiefen und vervielfältigen

und schließlich am Ende der Larvalentwicklung jene riesenhaften, gefiederten, gelappten

und tief eingeschnittenen Gebilde darstellen, die von den Imagines schon bekannt sind

(Fig. 5), die aber dann keine Form-und Größenveränderungen mehr erfahren. Bei den kleineren,

kompakteren Formen von Cixius dagegen macht die Zerschnürung und Aufgliederung

der Oberfläche nur langsamere Fortschritte (Fig. 28) und fü hrt ja am Ende auch zu

weniger tief gegliederten Formen (Fig. 1), die eine ungeteilte zentrale Masse bewahren und

nu r plumpere, fingerförmige Randlappen auf weisen; zum Unterschied von den tief zerschlissenen

und aufgelösten Fulgora-Typen. Daß sich die Zahl der Symbionten der X-Or-

gane tatsächlich nicht mehr vergrößert, konnte in einem günstigen Falle ziemlich exakt

bewiesen werden, indem es gelang, die Anzahl der Symbionten in einem der hinteren Teil-

mycetome einer ersten Larve von Cixius mit etwa 200 festzustellen, nachdem etwa die

gleiche Zahl (207) schon früher an einem ebensolchen hinteren Teilmycetom einer Imago

ermittelt werden konnte. Die Übereinstimmung ist so groß, daß eine wiederholte Überprüfung

nicht notwendig erscheint, zudem auch der Augenschein nichts anderes erwarten

ließ, vor allem bei einem Vergleich zwischen der wachsenden Größe der Symbionten und

der gleichzeitigen Vergrößerung des X-Organs (Fig. 24 u. 26), die jedoch nicht über das

Maß anderer Organe hinausgeht, deren Insassen nicht hypertrophieren, sondern sich durch

fortgesetzte Teilungen vermehren und klein bleiben. — Im Symbiontenplasma zeigen sich

keine Veränderungen; die Dichte und Größe der Granula bleibt konstant und erfährt erst

heim Altern der Imago teilweise Verschiebungen, von denen oben, im speziellen systematischen

Teil, ausführlich berichtet wurde {Fulgora, Fig. 6).

Die unscheinbare peritoneale Hülle steriler und zunächst sehr flacher Zellen, welche

das a - O r g a n von der Umrollung des Keimstreifens an, außerhalb der neuen, peripheren

Mycetocytengeneration, umgibt (Abh. 202), entfaltet sich im Verlaufe der Larvalentwicklung

schon von frühen Stadien an zu einem immer kräftigeren, stellenweise fast kubischen

Epithel, das von den Tracheen und deren Matrixzellen bedeckt und von den feineren

Verästelungen derselben auch durchzogen und durchsetzt wird. Welche Kräfte gerade

beim a-Organ diese Kräftigung des Epithels bewirken, ist nicht zu sagen (Abb. 218—221).