Material zur Verfügung stand. Bei Fulgora ist die Pigmentation der Hüllzellen auch

weiterhin, nach der Teilung des X-Organs in paarige Teilmycetome noch in gleichem

Maße zu verfolgen.

4. Histologische Differenzierung und Entstehung des Rektalorgans.

Wie alle anderen Organe erfahren auch die Mycetome in der nun folgenden Entwicklungsperiode

bis zum Schlüpfen des Embryos lediglich noch eine weitere histologische

Differenzierung und ein gewisses Wachstum, nachdem ihre eigentliche Anlage, Orientierung

und prinzipielle Formung in den Hauptzügen schon vorher, in der Zeit kurz nach

der Ausrollung des Keimes stattgefunden hat.

Wie wir gesehen haben, beginnt das zuerst unpaare X -O rg a n b e i F u lg o ra e u ro p a e a

bald nach seiner Loslösung vom a-Organ sich durch eine mediane Ringfurche in zwei

Teilmycetome zu zerschnüren (Abb. 231b, c und Abb. 190). Dieser Prozeß läuft ziemlich

rasch ah — er wird bei den weiblichen Embryonen durch eine weiter unten zu besprechende

Komplikation nur scheinbar verzögert —, so daß die beiden Teilmycetome sehr bald als

gedrungen eiförmige oder fast kugelige Gebilde ziemlich weit median dicht unter dem

dorsal verlaufenden und immer stärker entfalteten Rektum zu liegen kommen. Im weiteren

Verlauf der Entwicklung werden sie von dem erweiterten Enddarm und seiner unmittelbaren

Fortsetzung nach vorn etwas mehr nach der Seite gedrängt (Fig. 19) und

schmiegen sich schräg seitlich und ventral von außen dem Verlaufe des stellenweise stark

aufgeblähten Darmtraktes an. Gleichzeitig wachsen sie stark in die Länge, nehmen bohnenförmig

nach außen gebogene Gestalt an und strecken sich schließlich zu kräftigen, schwach

gekrümmten Schläuchen (Fig. 20), deren vordere und hintere Enden nach außen divergieren,

während sich die zentralen Teile unter dem Rektum oft fast berühren. Gegen Ende

der Entwicklungsperiode tritt, kurz vor dem Schlüpfen, auch noch ein kräftiges Breitenwachstum

ein, dem aber nach innen zu durch die Darmblasen, nach außen durch die

dorsoventralen Muskelzüge der einzelnen Segmente und im viertletzten Segment durch

die Gonaden Hindernisse entgegentreten, so daß die Teilmycetome auf diesem Stadium eine

ganz eigenartige Form, vergleichbar etwa einem grobzinkigen Rechen, annehmen (Fig. 21),

indem sie nach außen in die hinteren Abdominalsegmenttaschen breite Fortsätze vorschieben.

Bei C i x i u s tritt zunächst eine Zerschnürung des X-O r g a n s in paarige Teilmycetome

nicht ein, sondern es bleibt eine craniale, unpaare Brücke erhalten (Abb. 192 u. 193),

die sich zwar mehr und mehr verengt, aber vor dem Schlüpfen noch nicht durchreißt

(Abb. 194,195 u. 196). Das X-Organ weist deshalb eine hufeisenförmige Gestalt auf, dessen

nach hinten gerichtete Schenkel den Teilmycetomen des Fulgora-Organs entsprechen. Sie

liegen wie diese seitlich schräg unterhalb des ganz dorsal entlangstreichenden Rektums

unmittelbar unter den Schleifen der Malpighischen Gefäße. Auch sie machen zunächst

eine Periode des Längswachstums durch und erstrecken sich schließlich als breite

Schläuche durch die hinteren Abdominalsegmente bis fast in die Abdomenspitze (Abb. 192,

193 u. 194), während sie vorn in Höhe der Gonaden durch die unpaare Brücke unter dem

Rektum in Verbindung bleiben. Das Breitenwachstum füh rt hier am Ende der Embryonalentwicklung

zu einer queren Zerschnürung der Schenkel des immer noch unpaaren Organs

(Abb. 195 u. 196), indem sich die hinteren Enden derselben als gedrungene, kurzschlauchförmige,

fast ovale Säcke von dem vorderen unpaaren Brückenteil ablösen, dessen mediane

Einschnürung zwar sehr dünn, aber immer noch nicht vollendet ist. So besteht in diesem

Stadium das X-Organ von Cixius aus drei Teilmycetomen, zwei hinteren paarigen und

einem vorderen unpaaren, ein selten in der Zikadensymbiose verwirklichter Fall (a-Organ

von Bladina fr ater na 99)!

Natürlich wirken sich diese Wachstumsvorgänge auch im i n n e r e n Au f b a u des

X -O r g a n s aus. Das kräftige, fast kubische Epithel, das das Mycetom (in beiden Fällen,

bei Cixius und Fulgoral) kurz nach der Auflösung des frühemhryonalen Sammelmycetoms

umgibt (Abb. 188 u. 190), wird, da seine mitotische Teilungsfähigkeit offenbar erloschen ist,

immer stärker gedehnt. Seine Zellen flachen sich samt ihren Kernen immer mehr ab.

Gleichzeitig geben aber diese epithelialen Elemente im Verlaufe des Organ wachstu ms ihre

umhüllende Funktion wenigstens teilweise auf, ganz ähnlich, wie wir es bei der Sonderung

der Symbionten an den Hüllzellen des gemischten Symbiontenballens beobachten

konnten. Sie entwickeln ebenfalls eine eigentümliche Bipolarität, indem sie nach außen

ihre glatte Kontur und somit gewissermaßen ihre epitheliale Funktion beibehalten

(Abb. 197,198—200 und Abb. 192 u. 193), nach innen zu aber ihre Begrenzung auflösen und

mit verästelten und zerfaserten Protoplasmafortsätzen in die peripheren Teile des Myce-

toms Vordringen und die nächstliegenden Symbionten umspinnen. Sie sind damit zu neuen

Mycetocyten für das X-Organ geworden, d. h. da dieses ja schon vorher ein Syncytium

darstellte und diese neuen Elemente bald auch keine Grenzen mehr erkennen lassen, ist

es richtiger, sie als Syncytienkerne mit ihren Plasmahöfen aufzufassen.

neuen Hüllzellen so gewissermaßen nach innen aufbrechen

tom Besitz ergreifen (Abb. 197 u. 200, 193 u. 201), gehen

im Zentrum des Organs die alten Elemente des Wirtsgewebes,

die alten Syncytienkerne und ihre Plasmahöfe

allmählich zugrunde. Ihre Kerne werden zunächst pykno-

tisch, zerfallen in große Chromatinkugeln und werden

schließlich völlig aufgelöst, so daß die X-Organe im Zentrum

völlig kernfrei werden. Auf diese Weise wird das

Wirtsgewebe des Mycetoms vollständig erneuert; die alte

von Vitellophagen früher Embryonalentwicklungsphasen

ahstammende Kerngeneration ist durch eine neu von außen

herantretende ersetzt worden, ohne daß Form und Aufbau

des Organs wesentlich geändert werden mußten (Abb. 197).

(Die neuen peripheren Syncytienkerne vermehren sich nun

nur noch amitotisch.)

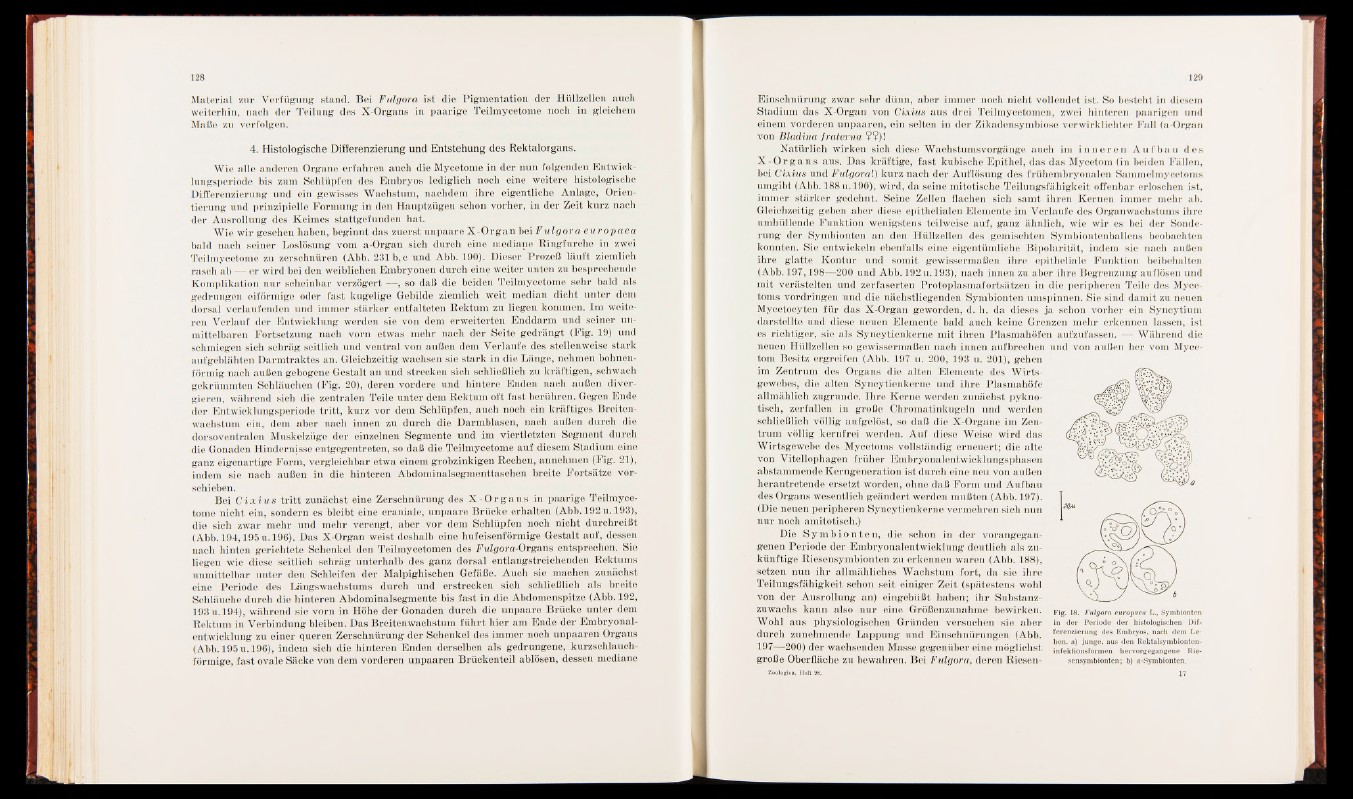

Die S y m b i o n t e n , die schon in der vorangegangenen

Periode der Embryonalentwicklung deutlich als zukünftige

Riesensymbionten zu erkennen waren (Abb. 188),

setzen nun ihr allmähliches Wachstum fort, da sie ihre

Teilungsfähigkeit schon seit einiger Zeit (spätestens wohl

von der Ausrollung an) eingebüßt haben; ihr Substanzzuwachs

kann also nur eine Größenzunahme bewirken.

Wohl aus physiologischen Gründen versuchen sie aber

durch zunehmende Lappung und Einschnürungen (Abb.

197—200) der wachsenden Masse gegenüber eine möglichst

große Oberfläche zu bewahren. Bei Fulgora, deren Riesenund

von außer

— Während die

her vom Myce-

• Periode der histologischen Dif-

erung des Embryos, nach dem Le-

i junge, aus den Rektalsymbionten-

onsformen hervorgegangene Rie-

; b) a-Symbionten.