unterscheiden sind. Beim a-Organ trifft das nur für die Cf cf zu, während bei den 22 durch

die Bildung von Infektionsmaterial in den anschwellenden Infektionshügeln eine weitere

Größenzunahme eintritt, wie überhaupt bei den a-Organen schon vom III. Larvenstadium

(Fig. 26) an ein Geschlechtsdimorphismus bezüglich der Größe zu bemerken ist, der bei den

X-Organen völlig fehlt. Dieser Unterschied ist leicht verständlich; denn das Material (In-

fektionssymbionten),das bei den weiblichen a-Organen ein gesteigertes Wachstum gegenüber

den männlichen Mycetomen bedingt, ist ja beim X-Organ schon auf embryonalen Stadien

a e

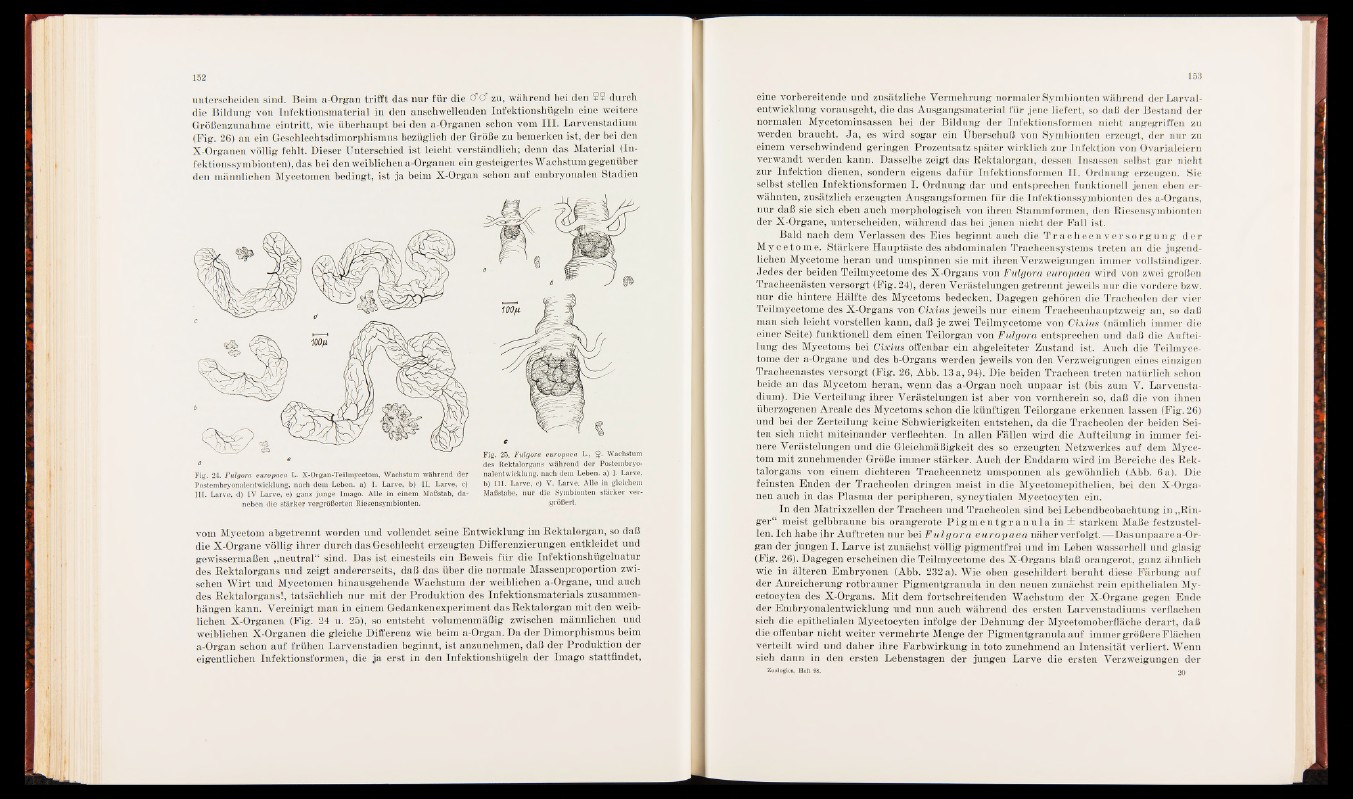

Fig. 24. Fulgora europaea L. X-Organ-Teilmycetom, Wachstum während der

Postembryonalentwicklung, nach dem Leben, a) I. Larve, b) II. Larve, c)

III. Larve, d) IV Larve, e) ganz junge Imago. Alle in einem Maßstab, daneben

die stärker vergrößerten Riesensymbionten.

c

Fig. 25. Fulgora europaea L., $ . Wachstum

des Rektalorgans während der Postembryonalentwicklung,

nach dem Leben, a) I. Larve,

b) III. Larve, c) V. Larve. Alle in gleichem

Maßstabe, nur die Symbionten stärker vergrößert.

vom Mycetom abgetrennt worden und vollendet seine Entwicklung im Rektalorgan, so daß

die X-Organe völlig ihrer durch das Geschlecht erzeugten Differenzierungen entkleidet und

gewissermaßen „neutral“ sind. Das ist einesteils ein Beweis für die Infektionshügelnatur

des Rektalorgans und zeigt andererseits, daß das über die normale Massenproportion zwischen

Wirt und Mycetomen hinausgellende Wachstum der weiblichen a-Organe, und auch

des Rektalorgans!, tatsächlich nur mit der Produktion des Infektionsmaterials Zusammenhängen

kann. Vereinigt man in einem Gedankenexperiment das Rektalorgan mit den weiblichen

X-Organen (Fig. 24 u. 25), so entsteht volumenmäßig zwischen männlichen und

weiblichen X-Organen die gleiche Differenz wie beim a-Organ. Da der Dimorphismus beim

a-Organ schon auf frühen Larvenstadien beginnt, ist anzunehmen, daß der Produktion der

eigentlichen Infektionsformen, die ja erst in den Infektionshügeln der Imago stattfindet,

eine vorbereitende und zusätzliche Vermehrung normaler Symbionten während der Larvalentwicklung

vorausgeht, die das Ausgangsmaterial für jene liefert, so daß der Bestand der

normalen Mycetominsassen bei der Bildung der Infektionsformen nicht angegriffen zu

werden braucht. Ja , es wird sogar ein Überschuß von Symbionten erzeugt, der nur zu

einem verschwindend geringen Prozentsatz später wirklich zur Infektion von Ovarialeiern

verwandt werden kann. Dasselbe zeigt das Rektalorgan, dessen Insassen selbst gar nicht

zur Infektion dienen, sondern eigens dafür Infektionsformen II. Ordnung erzeugen. Sie

seihst stellen Infektionsformen I. Ordnung dar und entsprechen funktionell jenen eben erwähnten,

zusätzlich erzeugten Ausgangsformen für die Infektionssymbionten des a-Organs,

nur daß sie sich eben auch morphologisch von ihren Stammformen, den Riesensymbionten

der X-Organe, unterscheiden, während das bei jenen nicht der Fall ist.

Bald nach dem Verlassen des Eies beginnt auch die T r a c h e e n v e r s o r g u n g de r

My c e t ome . Stärkere Hauptäste des abdominalen Tracheensystems treten an die jugendlichen

Mycetome heran und umspinnen sie mit ihren Verzweigungen immer vollständiger.

Jedes der beiden Teilmycetome des X-Organs von Fulgora europaea wird von zwei großen

Tracheenästen versorgt (Fig. 24), deren Verästelungen getrennt jeweils nur die vordere bzw.

nur die hintere Hälfte des Mycetoms bedecken. Dagegen gehören die Tracheolen der vier

Teilmycetome des X-Organs von Cixius jeweils nur einem Tracheenhauptzweig an, so daß

man sich leicht vorstellen kann, daß je zwei Teilmycetome von Cixius (nämlich immer die

einer Seite) funktionell dem einen Teilorgan von Fulgora entsprechen und daß die Aufteilung

des Mycetoms bei Cixius offenbar ein abgeleiteter Zustand ist. Auch die Teilmycetome

der a-Organe und des b-Organs werden jeweils von den Verzweigungen eines einzigen

Tracheenastes versorgt (Fig. 26, Abb. 13 a, 94). Die beiden Tracheen treten natürlich schon

beide an das Mycetom heran, wenn das a-Organ noch unpaar ist (bis zum V. Larvenstadium).

Die Verteilung ihrer Verästelungen ist aber von vornherein so, daß die von ihnen

überzogenen Areale des Mycetoms schon die künftigen Teilorgane erkennen lassen (Fig. 26)

und hei der Zerteilung keine Schwierigkeiten entstehen, da die Tracheolen der beiden Seiten

sich nicht miteinander verflechten. In allen Fällen wird die Aufteilung in immer feinere

Verästelungen und die Gleichmäßigkeit des so erzeugten Netzwerkes auf dem Mycetom

mit zunehmender Größe immer stärker. Auch der Enddarm w ird im Bereiche des Rektalorgans

von einem dichteren Tracheennetz umsponnen als gewöhnlich (Abb. 6 a). Die

feinsten Enden der Tracheolen dringen meist in die Mycetomepithelien, bei den X-Orga-

nen auch in das Plasma der peripheren, syncytialen Mycetocyten ein.

In den Matrixzellen der Tracheen und Tracheolen sind bei Lebendbeobachtung in „Ringer“

meist gelbbraune bis orangerote P i g m e n t g r a n u l a in ± starkem Maße festzustellen.

Ich habe ihr Auftreten nur bei F u lg o r a e u ro p a e a näher verfolgt.—Das unpaare a-Organ

der jungen I. Larve ist zunächst völlig pigmentfrei und im Leben wasserhell und glasig

(Fig. 26). Dagegen erscheinen die Teilmycetome des X-Organs blaß orangerot, ganz ähnlich

wie in älteren Embryonen (Abb. 232 a). Wie oben geschildert beruht diese Färbung auf

der Anreicherung rotbrauner Pigmentgranula in den neuen zunächst rein epithelialen Mycetocyten

des X-Organs. Mit dem fortschreitenden Wachstum der X-Organe gegen Ende

der Emhryonalentwicklung und nun auch während des ersten Larvenstadiums verflachen

sich die epithelialen Mycetocyten infolge der Dehnung der Mycetomoberfläche derart, daß

die offenbar nicht weiter vermehrte Menge der Pigmentgranula auf immer größere Flächen

verteilt wird und daher ihre Farbwirkung in toto zunehmend an Intensität verliert. Wenn

sich dann in den ersten Lebenstagen der jungen Larve die ersten Verzweigungen der

Zoologien, Heft 98. 2 0