sie für abnorm oder mit B ü c h n e r fü r ein durch Muskelkontraktion entstandenes F ixierungsartefakt.

Die Zahl der Mycetocyten beträgt bei F q ca. 10, bei F n und Fulgora

confusa etwa 12, bei F 0 ca. 17, bei Fj 18 und bei Fulgora europaea bei ca. 10

daraufhin geprüften Exemplaren konstant 23. Nur bei einem Tier zählte ich 24, jedoch

ist auch in diesem Falle wie bei der Laternariide Crepusia nuptialis die überzählige Myce-

tocyte aus dem Verbände des Rektalorgans herausgedrängt und nach außen abgestoßen

worden und liegt noch eng dem Rektum an, unmittelbar an ihrer Austrittsstelle (Abb. 93),

die sich in charakteristischer Weise wieder an der gleichen nur von Tunicagewebe bedeckten

Verlötungsstelle der Ringfalte befindet. Dieser Fall bestätigt aufs schönste die bei

Crepusia erörterten Vorstellungen über das Regulationsvermögen und die Stabilität der

symbiontischen Organe.®- Die großen Mycetocytenkerne sind geweihartig oder schwach

schriftzeichenförmig verästelt, aber relativ einfach und manchmal, besonders bei Larven,

ziemlich kompakt. Das Epithel der Mycetocyten ist außerordentlich dünn und unscheinbar,

während das Rektumepithel im Bereich des Mycetoms nu r außen abgeplattet, im

Lumen der Valvula dagegen eng gefältelt ist. Die Symbionten haben schlauchförmige

Gestalt und sind klein und gedrungen bei Fulgora europaea, F n und F 0, dagegen groß und

k rä ftig bei F q und F b besonders bei Fulgora confusa. Ih r Plasma ist meist von zarten

Granulationen erfüllt. Sie werden, wie ich bei Fulgora europaea im Leben feststellte, nur

während der Teilung von kugeligen Hüllen umgeben. Die Infektionsformen sind dunkler

und gedrungener, meist auch etwas größer als die Normalformen und liegen in i t . deutlichen

Nestern vereint zwischen den Epithelien des Organs.

Die paarigen X-O r g a n e stellen sehr lange und dicke. Schläuche dar, die median

im Abdomen von vorn nach hinten ziehen, wobei sie meist eine x-förmige Figur bilden,

indem sich ihre mittleren Teile ± aneinander legen oder sich doch nähern, während die

oft spiralig auf gewundenen und geknäulten Enden nach außen divergieren. Sekundär

können (bei F 0) die Schläuche in je ein vorderes und hinteres Teilmycetom zerfallen, wie

es auch bei den Cixiinen der Fall ist. Niemals konnte ich gegabelte und verzweigte oder

parallel nebeneinander liegende und ± miteinander verwachsene Mycetome feststellen, wie

sie SüLC angibt. Derartige Spaltungen kommen bei schlauchförmigen Organen nie vor,

wie sich an unzähligen Lebendpräparationen erhärten ließ. SULCs Rekonstruktionen beruhen

offenbar auf Schnittserien durch ältere Tiere, bei denen die Mycetome von den

reifenden Gonaden oft stark verlagert und deformiert werden, so daß derartige Bilder

vielleicht zustande kommen können. — Der Aufbau ist der übliche. Das lockere Wirtsplasma

bildet ein dünnes Netzwerk zwischen den Symbionten und ist meist auf die peripheren

Zonen und radiale Randsepten beschränkt, in denen auch die großen, chromatin-

reichen, ± schwach gelappten und gebuchteten Kerne liegen. Soweit zentrale Hohlräume

auftreten, sind s ieH - wie wir oben sehen werden — durch die Degeneration zentraler

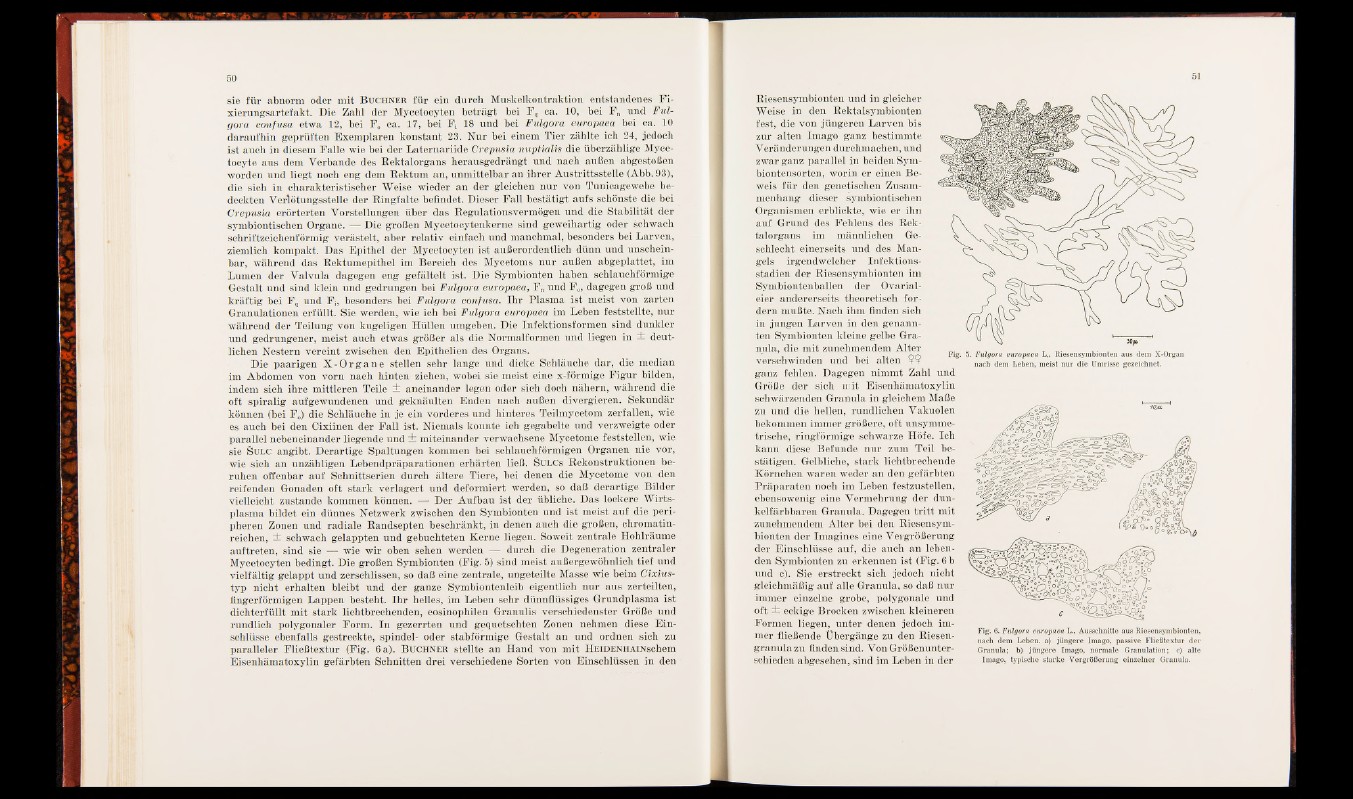

Mycetocyten bedingt. Die großen Symbionten (Fig. 5) sind meist außergewöhnlich tief und

vielfältig gelappt und zerschlissen, so daß eine zentrale, ungeteilte Masse wie beim Cixius-

typ nicht erhalten bleibt und der ganze Symbiontenleib eigentlich nur aus zerteilten,

fingerförmigen Lappen besteht. Ih r helles, im Leben sehr dünnflüssiges Grundplasma ist

dichterfüllt mit stark lichtbrechenden, eosinophilen Granulis verschiedenster Größe und

rundlich polygonaler Form. In gezerrten und gequetschten Zonen nehmen diese E inschlüsse

ebenfalls gestreckte, spindel- oder stabförmige Gestalt an und ordnen sich zu

paralleler Fließtextur (Fig. 6 a). B ü c h n e r stellte an Hand von mit HEiDENHAlNschem

Eisenhämatoxylin gefärbten Schnitten drei verschiedene Sorten von Einschlüssen in den

Fig.

Riesensymbionten und in gleicher

Weise in den Rektalsymbionten

fest, die von jüngeren Larven bis

zur alten Imago ganz bestimmte

Veränderungen durchmachen, und

zwar ganz parallel in beiden Sym-

biontensorten, worin er einen Beweis

fü r den genetischen Zusammenhang

dieser symbiontischen

Organismen erblickte, wie er ihn

auf Grund des Fehlens des Rektalorgans

im männlichen Geschlecht

einerseits und des Mangels

irgendwelcher Infektionsstadien

der Riesensymbionten im

Symbiontenballen der Ovarialeier

andererseits theoretisch fordern

mußte. Nach ihm finden sich

in jungen Larven in den genannten

Symbionten kleine gelbe Granula,

die mit zunehmendem Alter

verschwinden und bei alten $$

ganz fehlen. Dagegen nimmt Zahl und

Größe der sich mit Eisenhämatoxylin

schwärzenden Granula in gleichem Maße

zu und die hellen, rundlichen Vakuolen

bekommen immer größere, oft unsymmetrische,

ringförmige schwarze Höfe. Ich

kann diese Befunde nu r zum Teil bestätigen.

Gelbliche, stark lichtbrechende

Körnchen waren weder an den gefärbten

Präparaten noch im Leben festzustellen,

ebensowenig eine Vermehrung der dun-

kelfärbbaren Granula. Dagegen tritt mit

zunehmendem Alter bei den Riesensymbionten

der Imagines eine Vergrößerung

der Einschlüsse auf, die auch an lebenden

Symbionten zu erkennen ist (Fig. 6 b

und c). Sie erstreckt sich jedoch nicht

gleichmäßig auf alle Granula, so daß nur

immer einzelne grobe, polygonale und

oft i eckige Brocken zwischen kleineren

Formen liegen, unter denen jedoch immer

fließende Übergänge zu den Riesengranula

zu finden sind. Von Größenunterschieden

abgesehen, sind im Leben in der

5. Fulgora europaea Riesensymbionten aus dem X-Organ

nach dem Leben, meist nur die Umrisse gezeichnet.

Fig. 6. Fulgora europaea L., Ausschnitte aus Riesensymbionten,

nach dem Leben, a) jüngere Imago, passive Fließtextur der

Granula; b) jüngere Imago, normale Granulation; c) alte

Imago, typische starke Vergrößerung einzelner Granula.