Tracheen an die Organe anlegen, sind die Pigmentgranula so locker über das Mycetom

verstreut, daß es im ganzen nur sehr blaß gefärbt erscheint. Bei stärkerer Vergrößerung

ist aber festzustellen, daß sich in den Matrixzellen der Tracheolen sehr bald ebenfalls

Pigmentgranula anreichern, die jedoch etwas kleiner, blasser und vor allem gelblicher sind

als die in den epithelialen Mycetocyten angehäuften (Abb. 232 a—d). Bei sorgfältigem

Fokusieren läßt sich mit aller Sicherheit erkennen, daß die gröberen, dunkleren und mehr

rotstichigen Pigmentgranula nur in den tiefer gelegenen epithelialen Mycetocyten, die

kleineren, helleren und gelblicheren, ausschließlich in den diesen aufliegenden .Matrix-

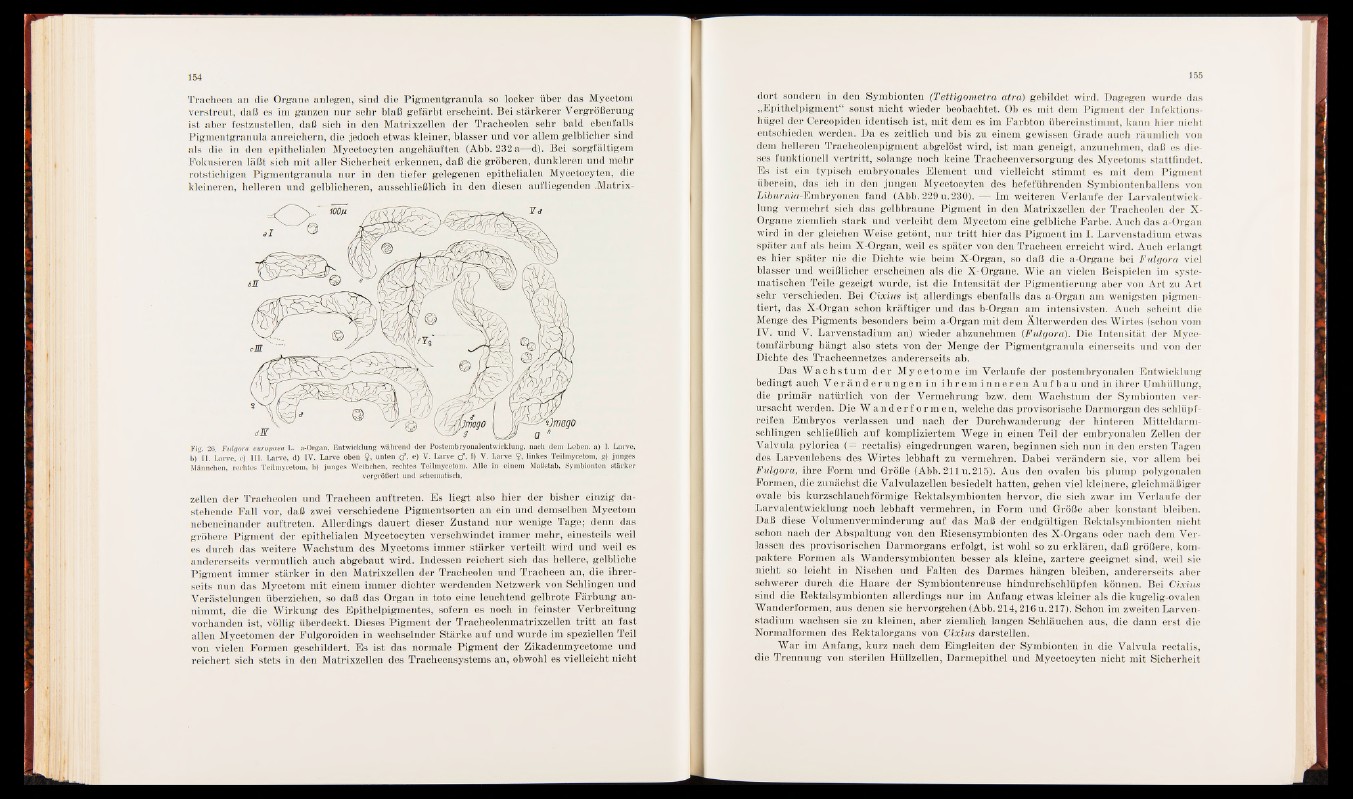

Fig. 26. Fulgora europaea L. a-Organ, Entwicklung während der Postembryonalentwicklung, nach dem Leben, a) I. Larve,

b) II. Larve, c) III. Larve, d) IV. Larve oben $ , unten cf, e) V. Larve cf, f) V. Larve $, linkes Teilmycetom, g) junges

Männchen rechtes Teilmycetom, h) junges Weibchen, rechtes Teilmycetom. Alle in einem Maßstab, Symbionten stärker

vergrößert und schematisch.

zellen der Tracheolen und Tracheen auftreten. Es liegt also hier der bisher einzig dastehende

Fall vor, daß zwei verschiedene Pigmentsorten an ein und demselben Mycetom

nebeneinander auftreten. Allerdings dauert dieser Zustand nur wenige Tage; denn das

gröbere Pigment der epithelialen Mycetocyten verschwindet immer mehr, einesteils weil

es durch das weitere Wachstum des Mycetoms immer stärker verteilt wird und weil es

andererseits vermutlich auch abgebaut wird. Indessen reichert sich das hellere, gelbliche

Pigment immer stärker in den Matrixzellen der Tracheolen und Tracheen an, die ih rerseits

nun das Mycetom mit einem immer dichter werdenden Netzwerk von Schlingen und

Verästelungen überziehen, so daß das Organ in toto eine leuchtend gelbrote Färbung annimmt,

die die Wirkung des Epithelpigmentes, sofern es noch in feinster Verbreitung

vorhanden ist, völlig überdeckt. Dieses Pigment der Tracheolenmatrixzellen tritt an fast

allen Mycetomen der Fulgoroiden in wechselnder Stärke auf und wurde im speziellen Teil

von vielen Formen geschildert. Es ist das normale Pigment der Zikadenmycetome und

reichert sich stets in den Matrixzellen des Tracheensystems an, obwohl es vielleicht nicht

dort sondern in den Symbionten (Tettigometra atra) gebildet wird. Dagegen wurde das

„Epithelpigment“ sonst nicht wieder beobachtet. Ob es mit dem Pigment der Infektionshügel

der Oercopiden identisch ist, mit dem es im Farbton übereinstimmt, kann hier nicht

entschieden werden. Da es zeitlich und bis zu einem gewissen Grade auch räumlich von

dem helleren Tracheolenpigment abgelöst wird, ist man geneigt, anzunehmen, daß es dieses

funktionell v e rtritt, solange noch keine Tracheenversorgung des Mycetoms stattfindet.

Es ist ein typisch embryonales Element und vielleicht stimmt es mit dem Pigment

überein, das ich in den jungen Mycetocyten des hefeführenden Symbiontenballens von

Li&Mrma-Embryonen fand (Abb. 229 u. 230). — Im weiteren Verlaufe der Larvalentwicklung

vermehrt sieh das gelbbraune Pigment in den Matrixzellen der Tracheolen der X-

Organe ziemlich stark und verleiht dem Mycetom eine gelbliche Farbe. Auch das a-Organ

wird in der gleichen Weise getönt, nur tr itt hier das Pigment im I. Larvenstadium etwas

später auf als beim X-Organ, weil es später von den Tracheen erreicht wird. Auch erlangt

es hier später nie die Dichte wie beim X-Organ, so daß die a-Organe bei Fulgora viel

blasser und weißlicher erscheinen als die X-Organe. Wie an vielen Beispielen im systematischen

Teile gezeigt wurde, ist die Intensität der Pigmentierung aber von Art zu Art

sehr verschieden. Bei Cixius ist allerdings ebenfalls das a-Organ am wenigsten pigmentiert,

das X-Organ schon kräftiger und das b-Organ am intensivsten. Auch scheint die

Menge des Pigments besonders heim a-Organ mit dem Älterwerden des Wirtes (schon vom

IV. und V. Larvenstadium an) wieder abzunehmen (Fulgora). Die Intensität der Myce-

tomfärbung hängt also stets von der Menge der Pigmentgranula einerseits und von der

Dichte des Tracheennetzes andererseits ab.

Das Wa c h s t um d e r Myc e t o m e im Verlaufe der postembryonalen Entwicklung

bedingt auch V e r ä n d e r u n g e n in i h r e m i n n e r e i Au f b a u und in ihrer Umhüllung,

die primär natürlich von der Vermehrung bzw. dem Wachstum der Symbionten verursacht

werden. Die Wa n d e r f o rme n , welche das provisorische Darmorgan des schlüpf-

reifcu Embryos verlassen und nach der Durchwanderung der hinteren Mitteldarmschlingen

schließlich auf kompliziertem Wege in einen Teil der embryonalen Zellen der

Valvala pyloriea ,’Q reetalis) eingedrungen waren, beginnen sich nun in den ersten Tagen

des Larvenlebens des Wirtes lebhaft zu vermehren. Dabei verändern sie, vor allem bei

Fulgora, ihre Form und Größe (Abb. 211 u. 215). Aus den ovalen bis plump polygonalen

Formen, die zunächst die Valvulazellen besiedelt hatten, gehen viel kleinere, gleichmäßiger

ovale bis kurzschlauchförmige Bektalsymbionten hervor, die sieh zwar im Verlaufe der

Larvalentwicklung noch lebhaft vermehren, in Form und Größe aber konstant bleiben.

Daß diese Volumenverminderung auf das Maß der endgültigen Bektalsymbionten nicht

schon nach der Abspaltung von den Biesensymbionten des X-Organs oder nach dem Verlassen

des provisorischen Darmorgans erfolgt, ist wohl so zu erklären, daß größere, kompaktere

Formen als Wandersymbionten besser als kleine, zartere geeignet sind, weil sie

nicht so leicht in Nischen und Falten des Darmes hängen bleiben, andererseits aber

schwerer durch die Haare der Symbiontenreuse hindurehschlüpfen können. Bei Cixius

sind die Bektalsymbionten allerdings nu r im Anfang etwas kleiner als die kugelig-ovalen

Wanderformen, aus denen sie hervorgehen (Abb. 214,216 u. 217). Schon im zweiten Larvenstadium

wachsen sie zu kleinen, aber ziemlich langen Schläuchen aus, die dann erst die

Normalformen des Bektalorgans von Cixius darstellen.

War im Anfang, kurz nach dem Eingleiten der Symbionten in die Valvula reetalis,

die Trennung von sterilen Hüllzellen, Darmepithel und Mycetocyten nicht mit Sicherheit