1. Das Vorkommen der lokalisierten Labilität bei Daphnia,

a. I n n e r h a l b de r R e a k t i o n s n 0 r m.

Wenn wir die einzelnen Organe etwa von Hyalodaphnia und Daphnia lonqispmagenau in

ihrem Verhalten prüfenWwötiei die Verfolgung reiner, parthenogenetischer Linien nötig ist, um

Faktorcnnrisckung und -Spaltung auszuschließen — dann finden wir neben konstanten Merkmalen

einige veränderliche. Und zwar lassen diese Organänderungen drei recht verschiedene Kategorien

„„tLr.hpiflf.ii die wir als „spontane Oszillation“, „Periodizität“ und „Milieu-Sensibilität“ gesondert

besprechen müssen. \

1. S p o n t a n e O s z i l l a t i o n e n . Hierher gehören z. B. die Zähnchen an jeder beite

des Abdomens, die zusammen mit den Endkrallen eine Art Kamm zur Reinigung der Reusenanhänge

bilden. Während nun die Endkrallen und die ihnen benachbarten distalen Zähne in Zahl und Stellung

konstant sind, variieren die proximalen Zähnchen ganz außerordentlich. Nicht nur ihre Zahl, Stellung

und Länge wechselt von Individuum zu Individuum, sehr oft auch von der einen zur ändern Körperhälfte,

sondern auch ihr Bau ist in charakteristischer Weise variabel. Sie sind (bei Hyalodaphmä)

oft gar nicht als einheitliche Chitinvorsprünge, sondern als je ein Büschel kurzer eng zusammenstehender

Dörnchen ausgebildet, ein Umstand, der auch auf die Entstehung solcher massiverer Chitin-

gebilde — aus Verschmelzung primitiver Schalendornen — Licht wirft, uns hier aber vor allem deshalb

interessiert, weil die Leistung der zugehörigen Hypodermiszellen eine ganz labüe ist im Gegensatz

zu den umliegenden Zeübezirken, die stets die gleichen Chitinbildungen liefern.

Ähnlich variabel — von Individuum zu Individuum auch des gleichen Wurfs — istdie Anlage

des bei Hyalodaphnia rudimentären und meistens pigmentfreien Nebenauges, denen Zellen in der

verschiedensten Weise ungeordnet sein können (vergl. die Skizze in meiner Arbeit von 1909, S. 157).

2. P e r i o d i s c h e Va r i a t i o n . Einige Zellbezirke der Hypodermis1) zeigen die

Erscheinung der periodischen, von innen heraus bedingten Änderung ihrer Leistung von Generation

zu Generation nach dem Ephippium. Mit dieser Erscheinung pflegen ähnliche, unberechenbare

Oszillationen verbunden zu sein, wie wir sie eben besprochen haben. Und zwar ist die periodische

Variation mit der spontanen Oszillation auf die gleichen Zellbezirke beschränkt.

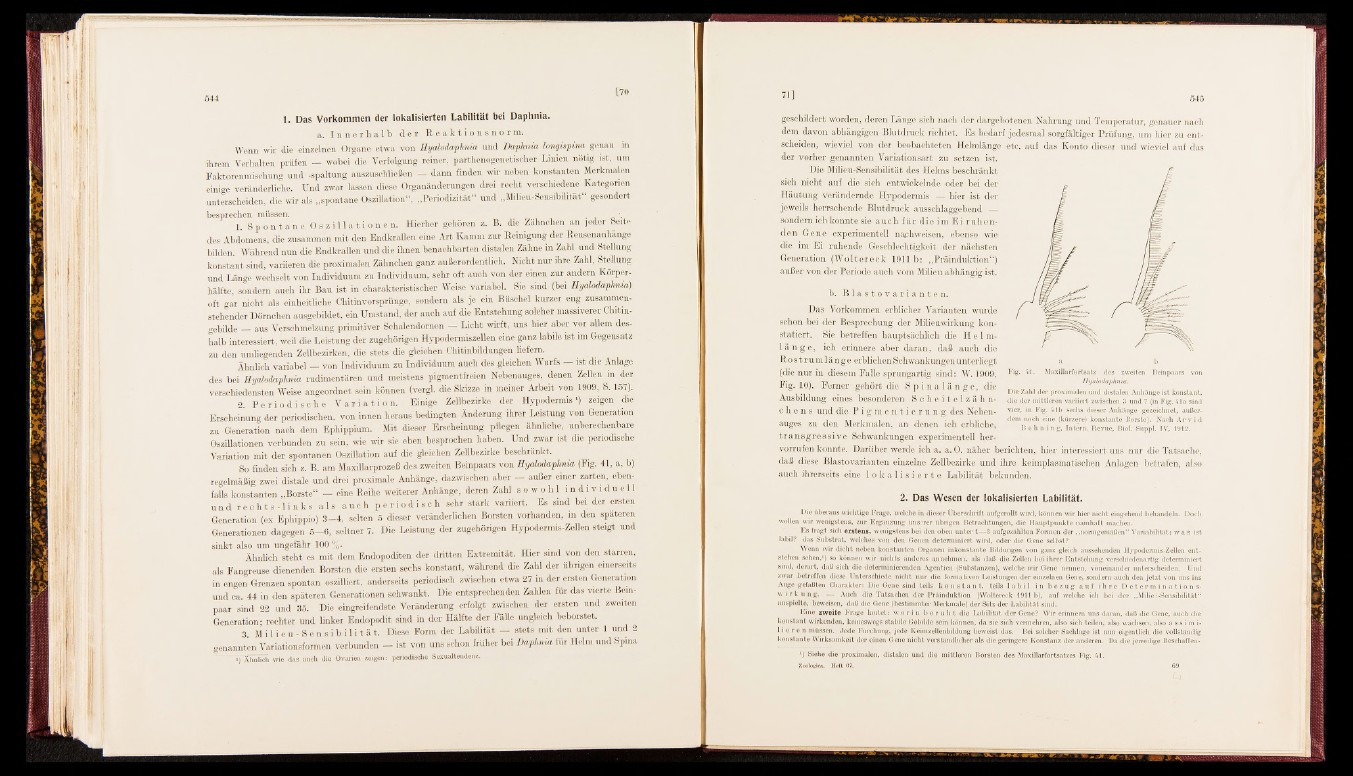

So finrlpu Sich z. B. am Maxillarprozeß des zweiten Beinpaars von Hytdodaphma (Eig. 41, a, b)

regelmäßig zwei distale und drei proximale Anhänge, dazwischen aber — außer einer zarten, ebenfalls

konstanten „Borste“ I eine Reihe weiterer Anhänge, deren Zahl sowo hl i n d i v i d u e l l

und r e c h t s - l i n k s al s auch p e r i o d i s c h sehr stark variiert. Es sind bei der ersten

Generation (ex Ephippio) 3—4, selten 5 dieser veränderlichen Borsten vorhanden, m den spateren

Generationen dagegen 5 -6 , seltner 7. Die Leistung der zugehörigen Hypodermis-Zellen steigt und

sinkt also um ungefähr 100 %.

Ä h n lic h steht es mit dem Endopoditen der dritten Extremität. Hier sind von den starren,

als Fangreuse dienenden Borsten die ersten sechs konstant, während die Zahl der übrigen einerseits

in engen Grenzen spontan oszilliert, anderseits periodisch zwischen etwa 27 in der ersten Generation

und ca. 44 in den späteren Generationen schwankt. Die entsprechenden Zahlen für das vierte Beinpaar

sind 22 und 35. Die eingreifendste Veränderung erfolgt zwischen der ersten und zweiten

Generation; rechter und linker Endopodit sind in der Hälfte der Fälle ungleich beborstet.

3. M i 1 i e u - S e n s i b i 1 i t ä t. Diese Form der Labilität — stets mit den unter 1 und 2

genannten Variationsformen verbunden — ist von uns schon früher bei Daphnia für Helm und Spina

i) Ähnlich w ie das auch die Ovarien zeigen: periodische Sexualtendenz.

geschildert worden, deren Länge sich nach der dargebotenen Nahrung und Temperatur, genauer nach

dem davon abhängigen Blutdruck richtet. Es bedarf jedesmal sorgfältiger Prüfung, um hier zu entscheiden,

wieviel von der beobachteten Helmlänge etc. auf das Konto dieser und wieviel auf das

der vorher genannten Variationsart zu setzen ist.

Hie Milieu-Sensibilität des Helms beschränkt

sich nicht auf die sich entwickelnde oder bei der

Häutung verändernde Hypodermis — hier ist der

jeweils herrschende Blutdruck ausschlaggebend —

sondern ich konnte sie auch für die im Ei ruhenden

Gene experimentell nachweisen, ebenso wie

die im Ei ruhende Geschlechtigkeit der nächsten

Generation (Woltereck 1911b: „Präinduktion“)

außer von der Periode auch vom Milieu abhängig ist.

b. B l a s t o v a r i a n t e n .

Das Vorkommen erblicher Varianten wurde

schon bei der Besprechung der Milieu Wirkung konstatiert.

Sie betreffen hauptsächlich die H e l m-

l änge , ich erinnere aber daran, daß .auch die

Rostrumlänge erblichen Schwankungen unterliegt

(die nur in diesem Falle sprungartig sind: W. 1909,

Fig. 10). Ferner gehört die S p i n a l ä n g e , die

Ausbildung eines besonderen Sc h e i t e l z ä h n -

c h e n s und die P i gme n t i e r u n g des Nebenauges

zu den Merkmalen, an denen ich erbliche,

transgressive Schwankungen experimentell hervorrufen

Fig. 41. Maxillarfortsatz des zweiten Beinpaars von

Hyalodaphnia.

Die Zahl der proximalen und distalen Anhänge is t konstant,

die der mittleren variiert zwischen 3 und 7 (in Fig. 41a sind

vier, in Fig. 41b sechs dieser Anhänge gezeichnet, außerdem

noch eine (kürzere) konstante Borste). Nach A r v i d

B e h n i n g , Intern. Revue, Biol. Suppl. IV, 1912.

konnte. Darüber werde ich a. a. O. näher berichten, hier interessiert uns nur die Tatsache,

daß diese Blastovarianten einzelne Zellbezirke und ihre keimplasmatischen Anlagen betrafen, also

auch ihrerseits eine l o k a l i s i e r t e Labilität bekunden,

2. Das Wesen der lokalisierten Labilität.

Die überaus w ichtige Frage, welche in dieser Überschrift aufgerollt wird, können wir h ier n icht eingehend behandeln. Doch

wollen wir wenigstens, zur Ergänzung unserer übrigen Betrachtungen, die Hauptpunkte namhaft machen.

E s fragt sich e r sten s, wenigstens bei den oben unter 1—3 aufgezählten Formen der „normgemäßen“ Variabilität: w a s ist

labil? das Substrat, welches von den Genen determiniert wird, oder die Gene selbst?

Wenn wir dicht neben konstanten Organen inkonstante Bildungen v on ganz gleich aussehenden Hypodermis-Zellen en tstehen

sehen,1) so können wir nichts anderes annehmen, als daß die Zellen bei ihrer Entstehung verschiedenartig determiniert

sind, derart, daß sich die determinierenden Agentien (Substanzen), welche wir Gene nennen, voneinander unterscheiden. Und

zwar betreffen diese Unterschiede nicht nur die formativen Leistungen der einzelnen Gene, sondern auch den je tz t von uns ins

Auge gefaßten Charakter: Die Gene sind te ils k o n s .t a n t, te ils l a b i l k b e z u g a u f i h r e D e t e r m i n a t i o n s w

i r k u n g . — Auch die Tatsachen der Präinduktion (Woltereck 1911 b), auf welche ich bei der „Milieu-Sensibilität“

anspielte, beweisen, daß die Gene (bestimmter Merkmale) der S itz der Labilität sind.

Eine zw e ite Frage lautet: w o r i n b e r u h t die Labilität der Gene? Wir erinnern uns daran, daß die Gene, auch die

konstant wirkenden, keineswegs stabile Gebilde sein können, da sie sich vermehren, also sich teilen, also wachsen, also a s s i m i l

i e r e n müssen. J ede Furchung, jede Keimzellenbildung beweist das. Bei solcher Sachlage ist nun eigentlich die vollständig

konstante Wirksamkeit der einen Gen'e nicht verständlicher als die geringere Konstanz der anderen. Da die jeweilige Beschaffen-

*) Siehe die proximalen, distalen und d ie mittleren Borsten des Maxillarfortsatzes Fig. 41.

Zoologie». Heft 07. 6 9 .