s t e n Li cht , de r Gegenpol , den wi r d e s h a l b „Du n k e l p u n k t “ n e n n e n

wol l en, dem t i e f s t e n S c h a t t e n s o w e i t al s mö g l i c h z u g e w e n d e t wi rd.

Das Auge wird stets mit seiner distalen Fläche vom Licht nach dem Dunkel zugedreht. Auf

einseitige Verdunkelung reagieren die Augenmuskeln im Experiment am promptesten. Lichtverstärkung

aus gleicher Richtung pflegt, wie schon R ä d 1 bemerkte, ohne Wirkung zu sein.

Die beschriebene Ruhestellung im Lichtgefälle ist derart, daß alle korrespondierenden

S e k t o r e n des G e s amt a u g e s g l e i c h v i e l L i c h t e r h a l t e n , sowohl die beiden

lateralen als die dorsalen und ventralen. Da die kugligen Kristallkegel weit über das pigmentierte

Augenzentrum hinwegragen, so wird dieses Licht auch denjenigen Augenkeilen zugeführt, deren

Linsen dem Lichte die Seiten zuwenden. Sie sind so gestaltet, daß seitlich und vielleicht selbst halb

distalwärts in den Kegel einfallende Strahlen nach dem Rhabdom zu reflektiert werden können.

Das bekannte, bisher völlig rätselhafte „Augenzittern“, jenes beständige Hin- und Herrollen

der Augen, welches aber den Betrag einer Linsenbreite nicht überschreitet, wird dadurch verursacht,

daß die Kontraktionszustände der einzelnen Muskeln (zumal auf dem Objektträger!) beständig

wechseln; dieses Zittern bewirkt, daß innerhalb jedes Sektors ein ziemlich gleichmäßiger Lichtgenuß

der Rhabdome herrscht.

Da alle korrespondierenden Sektoren in jener Ruhestellung gleich viel Licht erhalten, so ist

das Auge in dieser Stellung im Zustand des optischen oder „photochemischen Gleichgewichts“ :

alle Rhabdome, oder genauer alle antagonistischen Rhabdomgruppen verarbeiten die gleiche Menge

von Lichtenergie.

Sobald wir nun durch eine Verschiebung der Lichtquelle oder durch partielle Verdunkelung

eines diffusen Lichts bewirken, daß eine andere Region des Auges, etwa die dorsale oder ventrale,

die stärkste Verdunkelung erfährt, so bemerken wir, daß d i e j e n i g e n A u g e n mu s k e l n

k o n t r a h i e r t we rden, d e r e n S e k t o r e n am meisten v e r d u n k e l t sind. Diese

Kontraktionen haben zur Folge, daß immer wieder der „Dunkelpunkt“ des Auges in den tiefsten

Schatten gebracht wird, daß also die Hauptachse des Auges immer wieder in das Lichtgefälle

eingestellt wird, soweit wenigstens die Kontraktionsfähigkeit der betreffenden Muskeln es e r l a ub t .

Es bleibt noch die Frage zu beantworten, wie diese Einstellung im natürlichen Habitat der

Tiere sich vollzieht. Hier wenden sie (wie auch im Experiment) dem diffusen, stets von oben

kommenden Licht die Rückseite des Körpers und damit die Augenbasis zu. In dieser Haltung

bekommen, wenn das Auge genügend gesenkt wird, alle 6 Sektoren des Auges gleichmäßiges Licht,

während der nach unten (im Raum) gewendete Dunkelpunkt von dort her kein Licht erhält,

u n d g e g e n ü b e r dem von obe n k o m me n d e n L i c h t im S c h l a g s c h a t t e n

de r R e t i n a p i gm e n t k u g e l s i c h b e f in d e t .

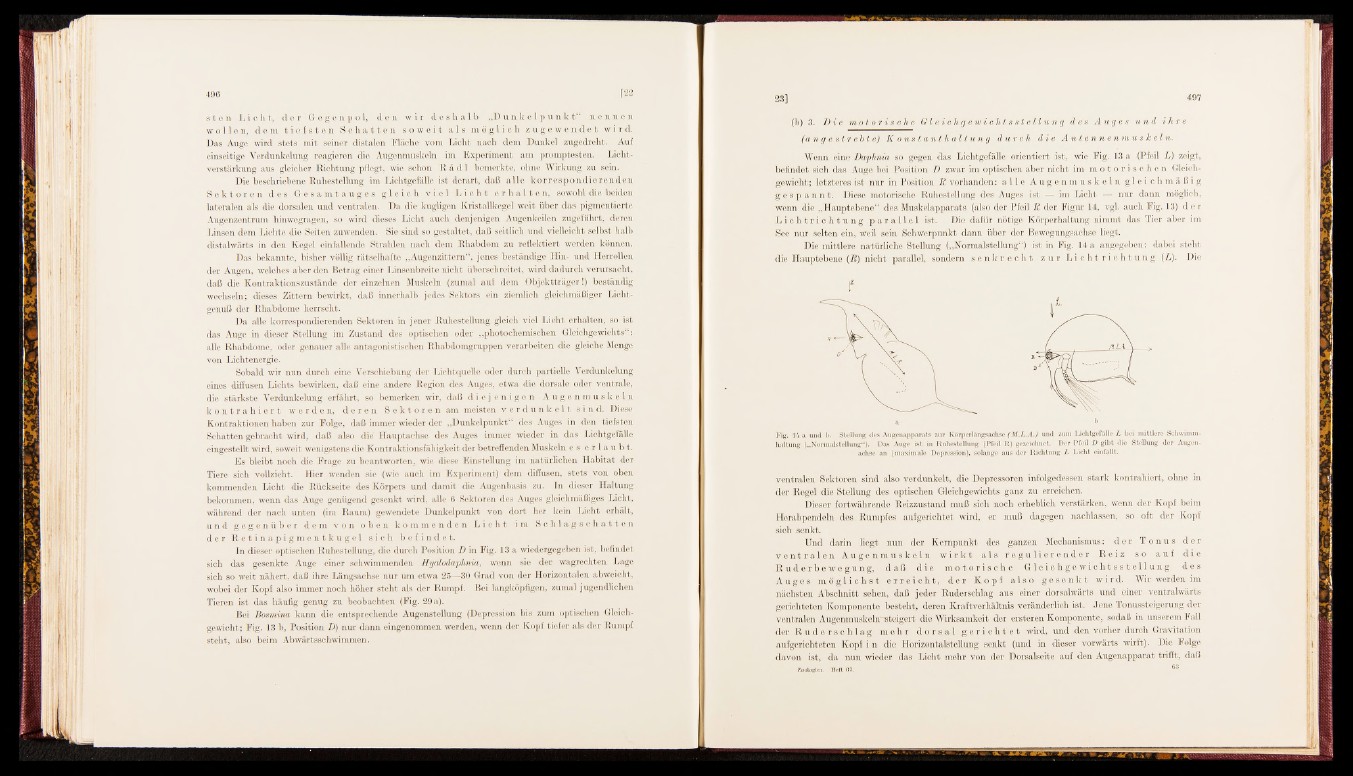

In dieser optischen Ruhestellung, die durch Position D in Fig. 13 a wiedergegeben ist, befindet

sich das gesenkte Auge einer schwimmenden Hyalodaphnia, wenn sie der wagrechten Lage

sich so weit nähert, daß ihre Längsachse nur um etwa 25—30 Grad von der Horizontalen abweicht,

wobei der Kopf also immer noch höher steht als der Rumpf. Bei langköpfigen, zumal jugendlichen

Tieren ist das häufig genug zu beobachten (Fig. 29 a).

Bei Bosmina kann die entsprechende Augenstellung (Depression bis zum optischen Gleichgewicht;

Fig. 13 b, Position D) nur dann eingenommen werden, wenn der Kopf tiefer als der Rumpf

steht, also beim Abwärtsschwimmen.

(b) 3. D ie mo t or i s c he Gl ei ch g e wi c h l s s t e l l u n g des Auge s und ihre

(anges t reht e) K o n s t a n t h a l t u n g dur ch di e A n t e n n e n m u s h e i n .

Wenn eine Daphnia so gegen das Lichtgefälle orientiert ist, wie Fig. 13 a (Pfeil L) zeigt,

befindet sicli das Auge bei Position D zwar im optischen aber nicht im m o t o r i s c h e n Gleichgewicht;

letzteres ist nur in Position R vorhanden: a l l e Au g e nm u s k e l n g l e i c h m ä ß i g

g e s p a n nt . Diese motorische Ruhestellung des Auges ist — im Licht — nur dann möglich,

wenn die „Hauptebene“ des Muskelapparats (also der Pfeil R der Figur 14, vgl. auch Fig. 13) d e r

L i c h t r i c h t u n g p a r a l l e l ist. Die dafür nötige Körperhaltung nimmt das Tier aber im

See nur selten ein, weil sein Schwerpunkt dann über der Bewegungsachse liegt.

Die mittlere natürliche Stellung („Normalstellung“) ist in Fig. 14 a angegeben: dabei steht

die Hauptebene (R) nicht parallel, sondern s e n k r e c h t z u r L i c h t r i c h t u n g (L). Die

I

ventralen Sektoren sind also verdunkelt, die Depressoren infolgedessen stark kontrahiert, ohne in

der Regel die Stellung des optischen Gleichgewichts ganz zu erreichen.

Dieser fortwährende Reizzustand muß sich noch erheblich verstärken, wenn der Kopf beim

Herabpendeln des. Rumpfes aufgerichtet wird, er muß dagegen nachlassen, so oft der Kopf

sich senkt.

Und darin liegt nun der Kernpunkt des ganzen Mechanismus: d e r Tonus der

v e n t r a l e n A u g e nm u sk e l n w i r k t als r e g u l i e r e n d e r Rei z so auf die

Ru de r bewe gung, daß die mo t o r i s c h e G l e i c h g e w i c h t s s t e l l u n g des

Auges mö g l i c h s t e r r e i c h t , der Kopf also g e s e nk t wird. Wir werden im

nächsten Abschnitt sehen, daß jeder Ruderschlag aus einer dorsalwärts und einer ventralwärts

gerichteten Komponente besteht, deren Kraftverhältnis veränderlich ist. Jene Tonussteigerung der

ventralen Augenmuskeln-steigert die Wirksamkeit der ersteren Komponente, sodaß in unserem Fall

der R u d e r s c h l a g mehr d o r s a l g e r i c h t e t wird, und den vorher durch Gravitation

aufgerichteten Kopf i n die Horizontalstellung senkt (und in dieser vorwärts wirft). Die Folge

davon ist, da nun wieder das Licht mehr von der Dorsalseite auf den Augenapparat trifft, daß