, 30, 31, vergl. hierzu sitzenden Knospen tragenden Stock (Textfij_ Tafel XXXI, Fit und Tafel

XXXII, Figg. 9, 10, 11.)

Noch verworrener wird das Bild, wenn die Knospenähren gegabelt sind (Tafel XXXII, Fig. 11;

vgl. auch Maas, 1892, 1. c.), zwei bis drei Knospenähren und zahlreiche kleinere Knospen auf der

Oberfläche und sogar auf der Unterseite der Fußscheibe erscheinen (cf. Tafel XXXII, Figg. 9,10).

Ich habe, wie bereits erwähnt, nicht das Glück gehabt, eine größere Zahl jüngerer Entwicklungsstadien

dieser Knospenähren zu finden, und vermochte daher auch nicht direkt nachzuprüfen, ob auch

die Knospen dieser Knospenähren dem an Cunina parasitica I gefundenen Stellungsgesetz genügen

(1. c. 1911, p. 235—36 und Textfigg. 17 a, b). Indes macht die Abbildung Uljanins, die er von einer

mäßig entwickelten Knospenähre vom Typus II gibt, ein solches Verhalten wahrscheinlich.

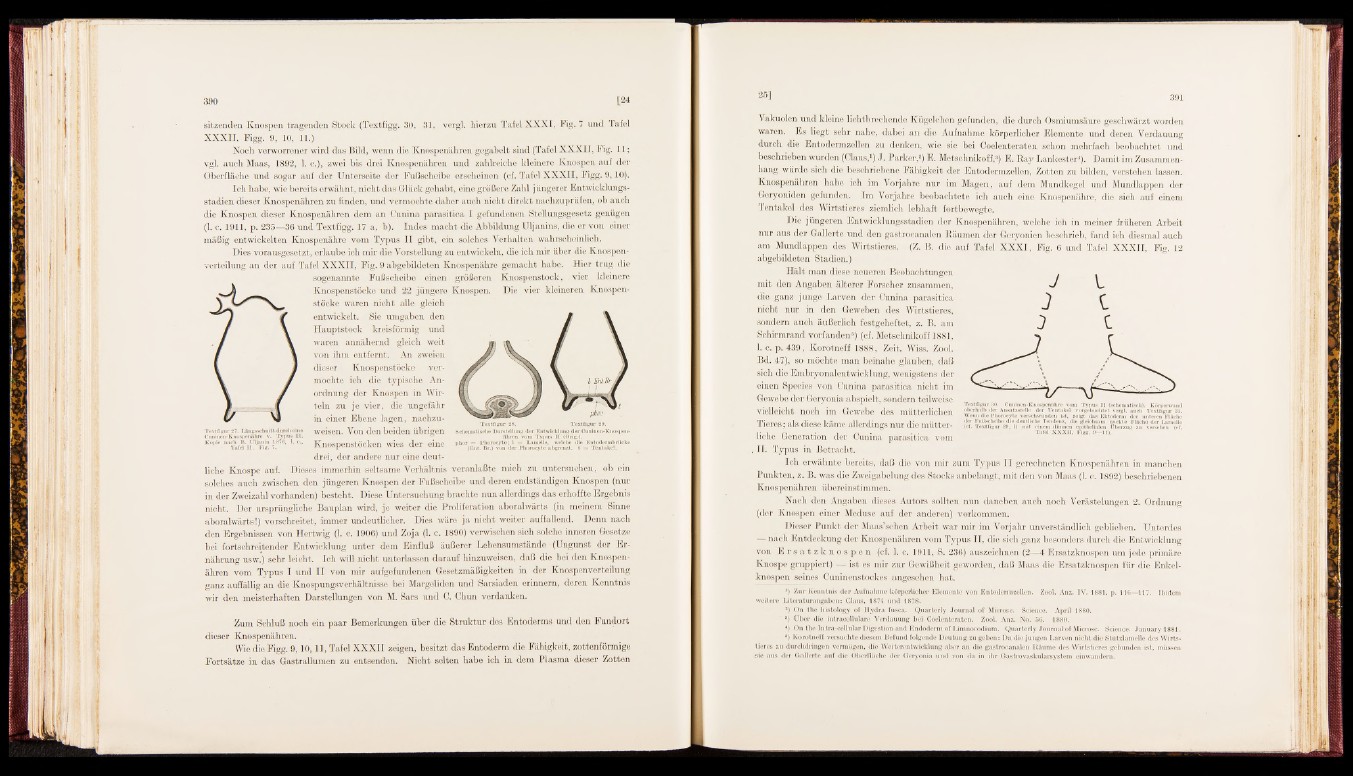

Dies vorausgesetzt, erlaube ich mir die Vorstellung zu entwickeln, die ich mir über die Knospenverteilung

an der auf Tafel XXXII, Fig. 9 abgebildeten Knospenähre gemacht habe. Hier trug die

sogenannte Fußscheibe einen größeren Knospenstock, vier kleinere

Knospenstöcke und 22 jüngere Knospen. Die vier kleineren Knospenstöcke

waren nicht alle gleich

entwickelt. Sie umgaben den

Hauptstock kreisförmig und

waren annähernd gleich weit

von ihm entfernt. An zweien

dieser Knospenstöcke vermochte

ich die typische Anordnung

der Knospen in Wirteln

zu je vier, die ungefähr

in einer Ebene lagen, nachzuweisen.

Von den beiden übrigen

Knospenstöcken wies der eine

drei, der andere nur eine deutliche

Textfigur 27. Längsschnitt durch eine

Cu 11 inen-KnospeiiiUi re v. Typus II.

Kopie nach B. Uljaiiin 1876, 1. c.:

• Tafel II. TTig. 7.

Textfigur 28: Textfigur 29.

SclicnuvUscho Darstellung der Entwicklung der Cuniuoii-lCnospen-

fthren vom Typus I I (Orig.),

phor = Phorocyte; 1 = Lamelle, wolcho die Entodcrrabrilcke

(Ent. Br.) von der Phorocyte abgrenzt, t = Tentakel.

Knospe auf. Dieses immerhin seltsame Verhältnis veranlaßte mich zu untersuchen, ob ein

solches auch zwischen den jüngeren Knospen der Fußscheibe und deren endständigen Knospen (nur

in der Zweizahl vorhanden) besteht. Diese Untersuchung brachte nun allerdings das erhoffte Ergebnis

nicht. Der ursprüngliche Bauplan wird, je weiter die Proliferation aboralwärts (in meinem Sinne

aboralwärts!) vorschreitet, immer undeutlicher. Dies wäre ja nicht weiter auffallend. Denn nach

den Ergebnissen von Hertwig (1. c. 1906) und Zoja (1. c. 1890) verwischen sich solche inneren Gesetze

bei fortschreitender Entwicklung unter dem Einfluß äußerer Lebensumstände (Ungunst der Ernährung

usw.) sehr leicht. Ich will nicht unterlassen darauf hinzuweisen, daß die bei den Knospenähren

vom Typus I und II von mir aufgefundenen Gesetzmäßigkeiten in der Knospenverteilung

ganz auffällig an die Knospungsverhältnisse bei Margeliden und Sarsiaden erinnern, deren Kenntnis

wir den meisterhaften Darstellungen von M. Sars und C. Chun verdanken.

Zum Schluß noch ein paar Bemerkungen über die Struktur des Entoderms und den Fundort

dieser Knospenähren.

Wie die Figg. 9,10,11, Tafel XXXII zeigen, besitzt dasEntoderm die Fähigkeit, zottenförmige

Fortsätze in das Gastrallumen zu entsenden. Nicht selten habe ich in dem Plasma dieser Zotten

Vakuolen und kleine lichtbrechende Kügelchen gefunden, die durch Osmiumsäure geschwärzt worden

waren. Es liegt sehr nahe, dabei an die Aufnahme körperlicher Elemente und deren Verdauung

durch die Entodermzellen zu denken, wie sie bei Coelenteraten schon mehrfach beobachtet und

beschrieben wurden (Claus,1) J. Parker,2) E. Metschnikoff,3) E. Ray Lankester4). Damit im Zusammenhang

würde sich die beschriebene Fähigkeit der Entodermzellen, Zotten zu bilden, verstehen lassen.

Knospenähren habe ich im Vorjahre nur im Magen, auf dem Mundkegel und Mundlappen der

Geryoniden gefunden. Im Vorjahre beobachtete ich auch eine Knospenähre, die sich auf einem

Tentakel des Wirtstieres ziemlich lebhaft fortbewegte.

Die jüngeren Entwicklungsstadien der Knospenähren, welche ich in meiner früheren Arbeit

nur aus der Gallerte und den gastrocanalen Räumen der Geryonien beschrieb, fand ich diesmal auch

am Mundläppen des Wirtstieres. (Z. B. die auf Tafel XXXI, Fig. 6 und Tafel XXXII, Fig. 12

abgebildeten Stadien.)

Hält man diese neueren Beobachtungen

mit den Angaben älterer Forscher zusammen,

die ganz junge Larven der Cunina parasitica

nicht nur in den Geweben des Wirtstieres,

sondern auch äußerlich festgeheftet, z. B. am

Schirmrand vorfanden6) (cf. Metschnikoff 1881,

1. c. p. 439, Korotneff 1888 , Zeit. Wiss. Zool.

Bd. 47), so möchte man beinahe glauben, daß

sich die Embryonalentwicklung, wenigstens der

einen Species von Cunina parasitica nicht im

Gewebe der Geryonia abspielt, sondern teilweise

vielleicht noch im Gewebe des mütterlichen

Tieres; als diese käme allerdings nur die mütterliche

Generation der Cunina parasitica vom

, II. Typus in Betracht.

Ich erwähnte bereits, daß die von mir zum Typus II gerechneten Knospenähren in manchen

Punkten, z. B. was die Zweigabelung des Stocks anbelangt, mit den von Maas (1. c. 1892) beschriebenen

Knospenähren übereinstimmen.

Nach den Angaben dieses Autors sollten nun daneben auch noch Verästelungen 2. Ordnung

(der Knospen einer Meduse auf der anderen) Vorkommen.

Dieser Punkt der Maas’sclien Arbeit war mir im Vorjahr unverständlich geblieben. Unterdes

— nach Entdeckung der Knospenähren vom Typus II, die sich ganz besonders durch die Entwicklung

von E r s a t z k n o s p e n (cf. 1. c. 1911, S. 236) auszeichnen (2—4 Ersatzknospen um jede primäre

Knospe gruppiert) — ist es mir zur Gewißheit geworden, daß Maas die Ersatzknospen für die Enkelknospen

seines Cuninenstockes angesehen hat.

') Z u r K en n tn is d e r AuFnahme körp e rlich e r E lem en te v o n Ento d e rm z e llen . Zool. Anz. IV. 1881, p. 116—117. Ibidem

we ite re L ite ra tu ra n g a b o n : Claus, 1874 u n d 1878.

*) O n th e h is to lo g y o f H y d r a fusc a . Q u a rte rly J o u rn a l oF Microsc. Science. April 1880.

®) Ü b e r die in tra c e llu la re V e rd au u n g bei C o e len te ra ten . Zool. Anz. No. 56. 1880.

4) On th e In tra -c e llu la r D ige stion a n d E n d o d e rm oF L imnocodium. Q u a rte rly J o u rn a l oF M icrosc. Science. J a n u a ry 1881.

®) KorotneFF v e rsu ch te diesem BeFund Folgende D eu tu n g zu geb en : D a die ju n g en L a rv en n ic h t die S tü tz lam e lle de s W ir ts tie

re s zu d u rch d rin g en vermögen, die W e ite ren tw ick lu n g a b e r a n die g a stro c an a len R äum e de s W irts tie re s geb u n d en is t, müssen

sie au s d e r G a lle rte a u f die OberFläche d e r Ge ryonia u n d von d a in ih r G a s tro v a sk u la rsy s tem einwandern.