schlagen fast horizontal im Wasser; sie müßten durch den ventral gerichteten Vortrieb der Antennen

nach vorn überkippen, wenn die Richtung dieses Vortriebs nicht durch die Steuerlage zu einer

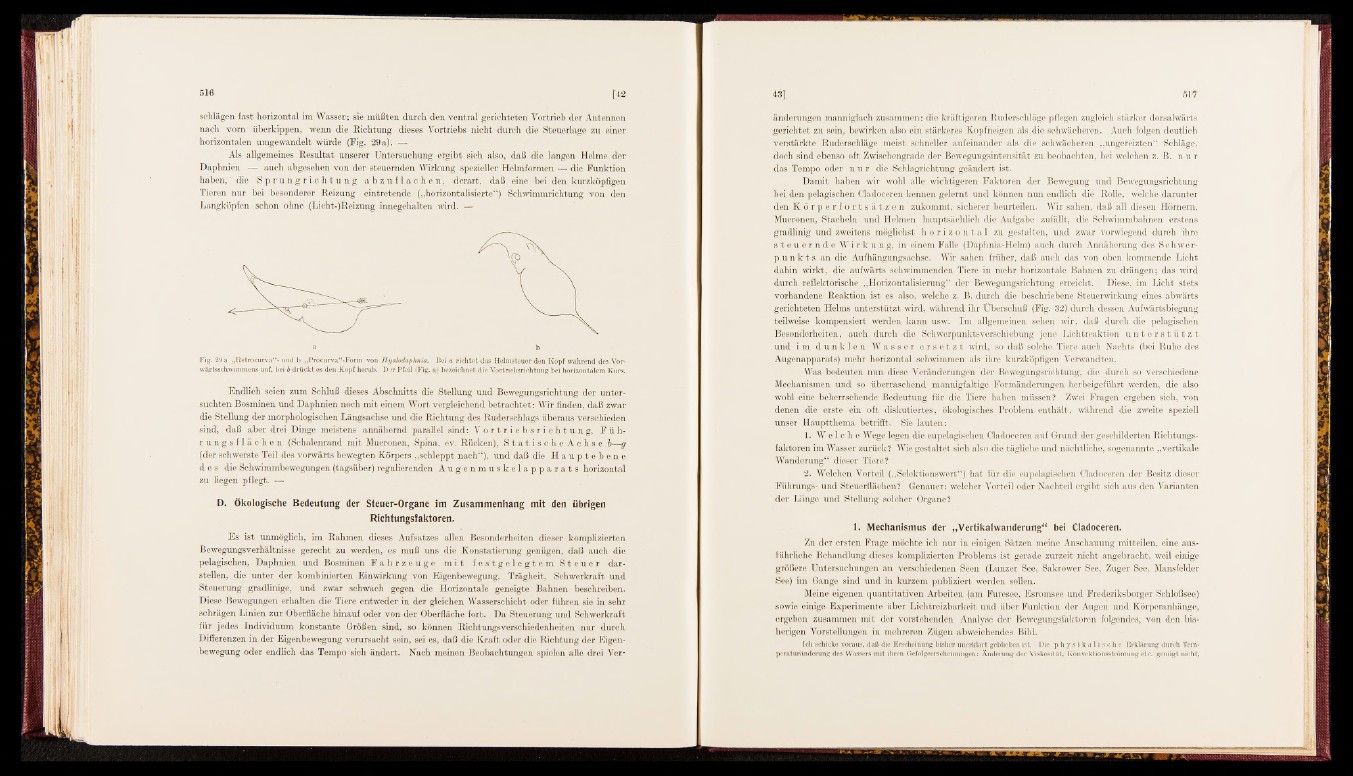

horizontalen umgewandelt würde (Fig. 29 al.p|fgl|ai

Als allgemeines Resultat unserer Untersuchung ergibt sich also, daß die langen Helme der

Daphnien — auch abgesehen von der steuernden Wirkung spezieller Helmformen — die Funktion

haben, die S p r u n g r i c h t u n g a b z u f l a c h e n , derart, daß eine bei den kurzköpfigen

Tieren nur bei besonderer Reizung eintretende („horizontalisierte“) Schwimmrichtung von den

Langköpfen schon ohne (Licht-)Reizung innegehalten wird. —

a b

Fig. 29 a „Retrocurva“ - und b „Procurva“ -Form von Hyalodaphnia. Bei a r ich te t das Helmsteuer den Kopf während des Vorwärtsschwimmens

auf, bei b drückt e s den Kopf h erab. Dar Pfeil (Fig. a) bezeichnet die Vortriebsrichtung b ei horizontalem Kurs.

Endlich seien zum Schluß dieses Abschnitts die Stellung und Bewegungsrichtung der untersuchten

Bosminen und Daphnien noch mit einem Wort vergleichend betrachtet: Wir finden, daß zwar

die Stellung der morphologischen Längsachse und die Richtung des Ruderschlags überaus verschieden

sind, daß aber drei Dinge meistens annähernd parallel sind: Vo r t r i e b s r i c h t u n g , Fü hr

u n g s f l ä c h e n (Schalenrand mit Mucronen, Spina, ev. Rücken), S t a t i s c h e Achs e b—g

(der schwerste Teil des vorwärts bewegten Körpers „schleppt nach“), und daß die Ha u p t e b e n e

des die Schwimmbewegungen (tagsüber) regulierenden A u g e nmu s k e l a p p a r a t s horizontal

zu liegen pflegt. —

D. Ökologische Bedeutung der Steuer-Organe im Zusammenhang mit den übrigen

Richtungsfaktoren.

Es ist unmöglich, im Rahmen dieses Aufsatzes allen Besonderheiten dieser komplizierten

Bewegungsverhältnisse gerecht zu werden, es muß uns die Konstatierung genügen, daß auch die

pelagischen, Daphnien und Bosminen F a h r z e u g e mi t f e s t g e l e g t em S t e u e r darstellen,

die unter der kombinierten Einwirkung von Eigenbewegung, Trägheit, Schwerkraft und

Steuerung gradlinige, und zwar schwach gegen die Horizontale geneigte Bahnen beschreiben.

Diese Bewegungen erhalten die Tiere entweder in der gleichen Wasserschicht oder führen sie in sehr

schrägen Linien zur Oberfläche hinauf oder von der Oberfläche fort. Da Steuerung und Schwerkraft

für jedes Individuum konstante Größen sind, so können Richtungsverschiedenheiten nur durch

Differenzen in der Eigenbewegung verursacht sein, sei es, daß die Kraft oder die Richtung der Eigenbewegung

oder endlich das Tempo sich ändert. Nach meinen Beobachtungen spielen alle drei Veränderungen

mannigfach zusammen: die kräftigeren Ruderschläge pflegen zugleich stärker dorsalwärts

gerichtet zu sein, bewirken also ein stärkeres Kopfneigen als die schwächeren. Auch folgen deutlich

verstärkte Ruderschläge meist schneller aufeinander als die schwächeren „ungereizten“ Schläge,

doch sind ebenso oft Zwischengrade der Bewegungsintensität zu beobachten, bei welchen z. B. n u r

das Tempo oder n u r die Schlagrichtung geändert ist.

Damit haben wir wohl alle wichtigeren Faktoren der Bewegung und Bewegungsrichtung

bei den pelagischen Cladoceren kennen gelernt und können nun endlich die Rolle, Welche darunter

den K ö r p e r f o r t s ä t z e n zukommt, sicherer beurteilen. Wir sahen, daß all diesen Hörnern,

Mucronen, Stacheln und Helmen hauptsächlich die Aufgabe zufällt, die Schwimmbahnen erstens

gradlinig und zweitens möglichst h o r i z o n t a l zu gestalten, und zwar vorwiegend durch ihre

s t e u e r n d e Wi rkung, in einem Falle (Daphnia-Helm) auch durch Annäherung des Schwer-

p u n k t s an die Aufhängungsachse. Wir sahen früher, daß auch das von oben kommende Licht

dahin wirkt, die aufwärts schwimmenden Tiere in mehr horizontale Bahnen zu drängen; das wird

durch reflektorische „Horizontalisierung“ der Bewegungsrichtung erreicht. Diese, im Licht stets

vorhandene Reaktion ist es also, welche z. B. durch die beschriebene Steuerwirkung eines abwärts

gerichteten Helms unterstützt wird, während ihr Überschuß (Fig. 32) durch dessen Aufwärtsbiegung

teilweise kompensiert werden kann usw. Im allgemeinen sehen wir, daß durch die pelagischen

Besonderheiten, auch durch die Schwerpunktsverschiebung jene Lichtreaktion u n t e r s t ü t z t

und im d u n k l e n Was s e r e r s e t z t wird, so daß solche Tiere auch Nachts (bei Ruhe des

Augenapparats) mehr horizontal schwimmen als ihre kurzköpfigen Verwandten.

Was bedeuten nun diese Veränderungen der Bewegungsrichtung, die durch so verschiedene

Mechanismen und so überraschend mannigfaltige Formänderungen herbeigeführt werden, die also

wohl eine beherrschende Bedeutung für die Tiere haben müssen? Zwei Fragen ergeben sich, von

denen die erste ein oft diskutiertes, ökologisches Problem enthält, während die zweite speziell

unser Hauptthema betrifft. Sie lauten:

1. We l c he Wege legen die eupelagischen Cladoceren auf Grund der geschilderten Richtungsfaktoren

im Wasser zurück? Wie gestaltet sich also die tägliche und nächtliche, sogenannte „vertikale

Wanderung“ dieser Tiere?

2. Welchen Vorteil („Selektionswert“) hat für die eupelagischen Cladoceren der Besitz dieser

Führungs- und Steuerflächen? Genauer: welcher Vorteil oder Nachteil ergibt sich aus den Varianten

der Länge und Stellung solcher Organe?

1. Mechanismus der „Vertikal Wanderung“ bei Cladoceren.

Zu der ersten Frage möchte ich nur in einigen Sätzen meine Anschauung mitteilen, eine ausführliche

Behandlung dieses komplizierten Problems ist gerade zurzeit nicht angebracht, weil einige

größere Untersuchungen an verschiedenen Seen (Lunzer See, Sakrower See, Zuger See, Mansfelder

See) im Gange sind und in kurzem publiziert werden sollen.

Meine eigenen quantitativen Arbeiten (am Furesee, Esromsee und Frederiksborger Schloßsee)

sowie einige Experimente über Lichtreizbarkeit und über Funktion der Augen und Körperanhänge,

ergeben zusammen mit der vorstehenden Analyse der Bewegungsfaktoren folgendes, von den bisherigen

Vorstellungen in mehreren Zügen abweichendes Bild.

Ich schicke voraus, daß die Erscheinung bisher unerklärt geblieben ist. Die p h y s i k a l i s c h e Erklärung durch Temperaturänderung

des Wassers mit ihren Gefolgeerscheinungeh: Änderung der Viskosität, Konvektionsströmung etc. genügt nicht,