1. Massive Dornen am vorderen Winkel je einer (einzelligen) Cliitinraute, also mit nur einer

zugehörigen Hypodermiszelle;

2. massive m e hr z e l l i g e Dornen oder Zähnchen;

3. h ö h l e mehrzellige Zähnchen;

4. hohle Scheitelspitzen mit flacher und breiter Basis, welch letztere von den benachbarten

Chitinrauten gebildet wird;

5. blattartige hohle Fortsätze der crista, aus vielen Rauten bestehend, mit oder ohne die ursprüngliche

Dornspitze (Fig. 40, e, f).

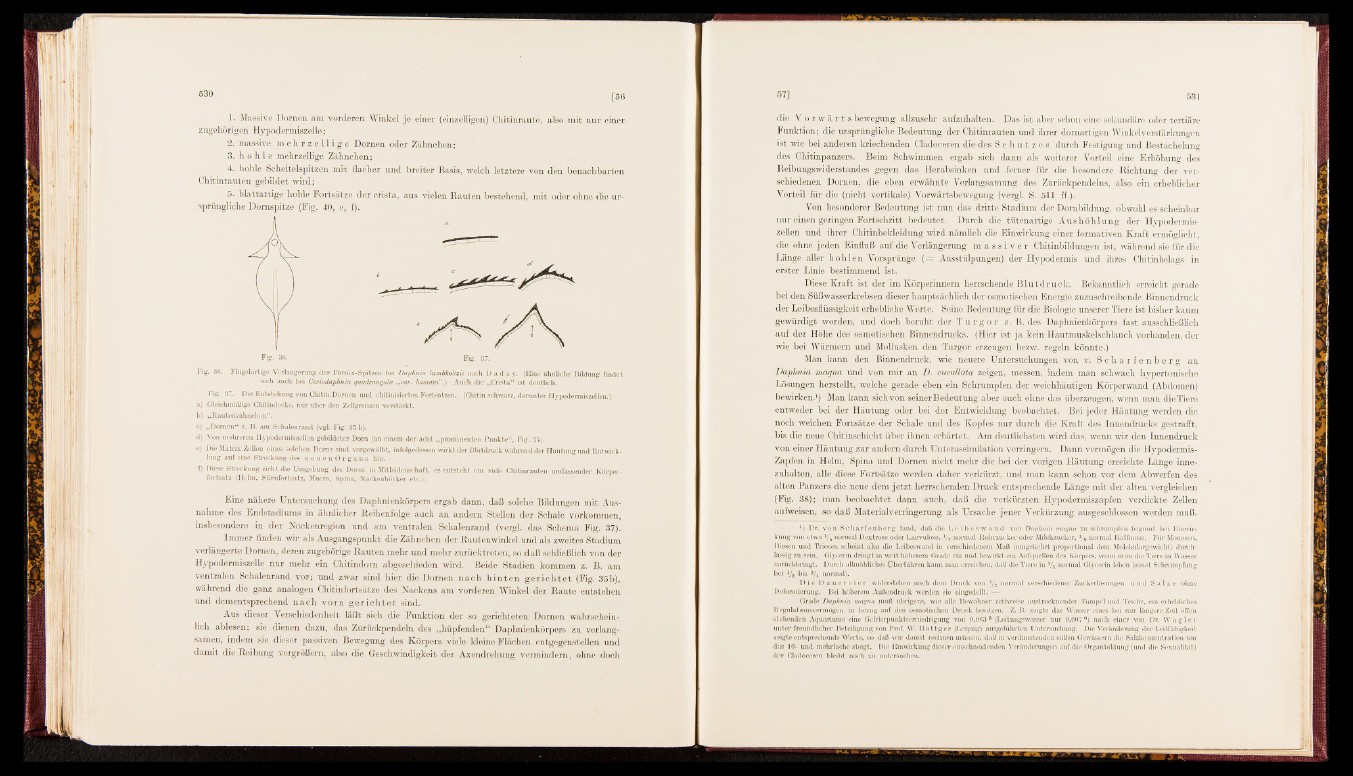

Fig. 36. Fig. 37.

Fig. 36. Flügelartige Verlängerung der Fornix-Spitzen bei Daphnia lumbhollzii nach D a d a y . (Eine ähnliche Bildung findet

sich auch bei Ceriodaphnia quadrangula „var. hamata“.) Auch die „Crista“ is t deutlich.

Fig. 37- Die Entstehung v on Chitin-Domen und chitinisierten Fortsätz en., (Chitin schwarz, darunter Hypodermiszellen.)

a) Gleichmäßige Chitindecke, nur über den Zellgrenzen verstärkt.

b) „Rautenzähnchen“ .

c) „D om en “ z. B. am Schalenrand (vgl. Fig. 35 b).

d) Von mehreren Hypodermiszellen gebildeter D om (an einem der ach t „prominenten Punkte“ , Fig. 34).

e) Die Matrix-Zellen eines solchen D om s sind vorgewölbt, infolgedessen wirkt der Blutdruck w ährend der H äutung und E ntwicklung

auf eine Streckung des n e u e n O r g a n s hin.

f) Diese Streckung zieht die Umgebung des D om s in Mitleidenschaft, es en tsteh t ein viele Chitinrauten umfassender’ K örperfortsatz

(Helm, Stimfortsatz, Mucro, Spina, Nackenhöcker etc.):

Eine nähere Untersuchung des Daphnienkörpers ergab dann, daß solche Bildungen mit Ausnahme

des Endstadiums in ähnlicher Reihenfolge auch an ändern Stellen der Schale Vorkommen,

insbesondere in der Nackenregion und am ventralen Schalenrand (vergl. das Schema Fig. 37).

Immer finden wir als Ausgangspunkt die Zähnchen der Rautenwinkel und als zweites Stadium

verlängerte Domen, deren zugehörige Rauten mehr und mehr zurücktreten, so daß schließlich von der

Hypodermiszelle nur mehr ein Chitindorn abgeschieden wird. Beide Stadien kommen z. B. am

ventralen Schalenrand vor; und zwar sind hier die Domen nach hinten g e ric h te t (Fig. 35b),

während die ganz analogen Chitinfortsätze des Nackens am vorderen Winkel der Raute entstehen

und dementsprechend nach vorn g e ric h te t sind.

Aus dieser Verschiedenheit läßt sich die Funktion der so gerichteten Dornen wahrscheinlich

ablesen: sie dienen dazu, das Zurückpendeln des „hüpfenden“ Daphnienkörpers zu verlangsamen,

indem sie dieser passiven Bewegung des Körpers viele kleine Flächen entgegenstellen und

damit die Reibung vergrößern, also die Geschwindigkeit der Axendrehung vermindern, ohne doch

die Vo r w ä r t s bewegung allzusehr aufzuhalten. Das ist aber schon eine sekundäre oder tertiäre

Funktion; die ursprüngliche Bedeutung der Chitinrauten und ihrer dornartigen Winkelverstärkungen

ist wie bei anderen kriechenden Clädoeeren die des S c h u t z e s durch Festigung und Bestachelung

des Chitinpanzers. Beim Schwimmen ergab sich dann als weiterer Vorteil eine Erhöhung des

Reibungswiderstandes gegen das Herabsinken und ferner für die besondere Richtung der verschiedenen

Dornen, die eben erwähnte Verlangsamung des Zurückpendelns, also ein erheblicher

Vorteil für die (nicht vertikale) Vorwärtsbewegung (vergl. S. 511 ff.).

Von besonderer Bedeutung ist nun das dritte Stadium der Dornbildung, obwohl es scheinbar

nur einen geringen Fortschritt bedeutet. Durch die tütenartige Aushöhlung der Hypodermiszellen

und ihrer Chitinbekleidung wird nämlich die Einwirkung einer formativen Kraft ermöglicht,

die ohne jeden Einfluß auf die Verlängerung m a s s i v e r Chitinbildungen ist, während sie für die

Länge aller hohlen Vorsprünge (= Ausstülpungen) der Hypodermis und ihres Chitinbelags in

erster Linie bestimmend ist.

Diese Kraft ist der im Körperinnern herrschende Blutdruck. Bekanntlich erreicht gerade

bei den Süßwasserkrebsen dieser hauptsächlich der osmotischen Energie zuzuschreibende Binnendruck

der Leibesflüssigkeit erhebliche Werte. Seine Bedeutung für die Biologie unserer Tiere ist bisher kaum

gewürdigt worden, und doch beruht der T u r g o r z. B. des Daphnienkörpers fast ausschließlich

auf der Höhe des osmotischen Binnendrucks. (Hier ist ja kein Hautmuskelschlauch vorhanden, der

wie bei Würmern und Mollusken den Turgor erzeugen bezw. regeln könnte.)

Man kann den Binnendruck, wie neuere Untersuchungen von v. S c h a r f e n b e r g an

Daphnia magna und von mir an D. cucidlata zeigen, messen, indem man schwach hypertonische

Lösungen herstellt, welche gerade eben ein Schrumpfen der weichhäutigen Körperwand (Abdomen)

bewirken.1) Man kann sich von seiner Bedeutung aber auch ohne das überzeugen, wenn man die Tiere

entweder bei der Häutung oder bei der Entwicklung beobachtet. Bei jeder Häutung werden die

noch weichen Fortsätze der Schale und des Kopfes nur durch die Kraft des Innendrucks gestrafft,

bis die neue Chitinschicht über ihnen erhärtet. Am deutlichsten wird das, wenn wir den Innendruck

von einer Häutung zur ändern durch Unterassimilation verringern. Dann vermögen die Hypodermis-

Zapfen in Helm, Spina und Dornen nicht mehr die bei der vorigen Häutung erreichte Länge innezuhalten,

alle diese Fortsätze werden daher verkürzt, und man kann schon vor dem Ab werfen des

alten Panzers die neue dem jetzt herrschenden Druck entsprechende Länge mit der alten vergleichen

(Fig. 38); man beobachtet dann auch, daß die verkürzten Hypodermiszapfen verdickte Zellen

aufweisen, so daß Materialverringerüng als Ursache jener Verkürzung ausgeschlossen werden muß.

*) Dr. v o n S c h a r f e n b e r g fand, daß die L e i b e s w a n d von Daphnia magna zu schrumpfen beginnt b ei Einwirkung

von etwa y5 normal D extrose oder L aevulose, y7 normal Rohrzucker oder Milchzucker, y9 normal Raffinose. Für Monosen,

Biosen und Triosen scheint also die Leibeswand in verschiedenem Maß (umgekehrt proportional dem Molekulargewicht) durchlässig

zu sein. Glycerin dringt in we it höherem Grade ein und bewirkt ein Auf quellen des Körpers, wenn man die Tiere in Wasser

zurückbringt. Durch allmähliches tiberführen kann man erreichen, daß die Tiere in 1/ x normal Glycerin leben (sonst Schrumpfung

bei y2 bis 3/ i normal).

D i e D a u e r e i e r widerstehen noch dem Druck von y2 normal verschiedener Zuckerlösungen u n d S a l z e ohne

Deformierung. Bei höherem Außendruck werden sie eingedellt. —

Grade Daphnia magna muß übrigens, wie alle Bewohner zeitweise äustrocknender Tümpel und Teiche, ein erhebliches

Regulationsvermögen in bezug auf den osmotischen Druck besitzen. Z. B. zeigte das Wasser eines bei mir längere Zeit offen

stehenden Aquariums eine Gefrierpunktserniedrigung von 0 ,0 6 3 0 (Leitungswasser nur 0 ,0 0 7 °) nach einer von Dr. W a g i e r

unter freundlicher Beteiligung v on Prof. W. B ö t t g e r (Leipzig) ausgeführten Untersuchung. Die V eränderung der Leitfähigkeit

zeigte entsprechende Werte, so daß wir damit rechnen müssen, daß in verdunstenden süßen Gewässern die Salzkonzentration um

das 10- und mehrfache steigt. Die Einwirkung dieser einschneidenden Veränderungen auf die Organbildung (und die Sexualität)

der Gladoceren b le ibt noch zu untersuchen.