n u r a u f d ie T o c h t e r - u n d E n k e l z e l l e ü b e r z u g e h e n ; — Nun wechselt freilich die

R i c h t u n g , in der die Dotterteilchen sich parallel der primären Achse fortbewegen, von

Stadium zu Stadium: im E i wandern sie abwärts, in P x nach oben, in EM S t (unter Berücksichtigung

der Viertelschwenkung dieser Zelle) wieder nach „unten“ . Allein der deskriptive

Hergang gestattet dennoch die folgende für alle drei Fälle genügende Hypothese. Nehmen

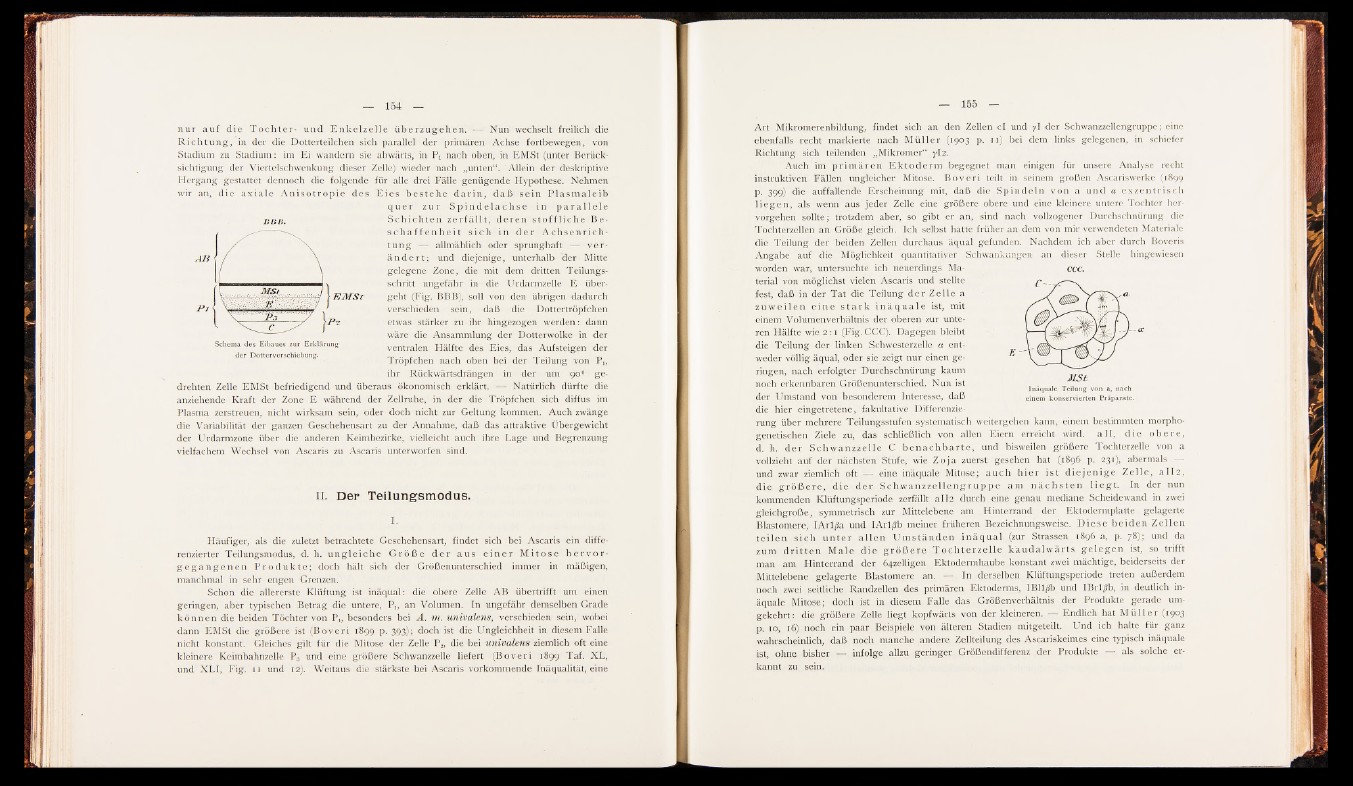

wir an, d ie a x i a l e A n i s o t r o p i e d e s E i e s b e s t e h e d a r in , d a ß s e in P l a sm a l e i b

q u e r z u r S p i n d e l a c h s e in p a r a l l e l e

S c h i c h t e n z e r f ä l l t j d e r e n s t o f f l i c h e B e s

c h a f f e n h e i t s i c h in d e r A c h s e n r i c h t

u n g — allmählich oder sprunghaft e r -

ä n d e r t ; und diejenige, unterhalb der Mitte

gelegene Zone, die mit dem dritten Teilungsschritt

ungefähr in die Urdarmzelle E übergeht

(Fig. BBB), soll von den übrigen dadurch

verschieden sein, daß die Dottertröpfchen

etwas stärker zu ihr hingezogen werden: dann

wäre die Ansammlung der Dotterwolke in der

ventralen Hälfte des Eies, das Aufsteigen der

Tröpfchen nach oben bei der Teilung von Px,

ihr Rückwärtsdrängen in der um 900 g e drehten

im 11.

Schema des Eibaues zur Erklärung

der Dotterverschiebung.

Zelle EM St befriedigend und überaus ökonomisch erklärt. — Natürlich dürfte die

anziehende Kraft der Zone E während der Zellruhe, in der die Tröpfchen sich diffus im

Plasma zerstreuen, nicht wirksam sein, oder doch nicht zur Geltung kommen. Auch zwänge

die Variabilität der ganzen Geschehensart zu der Annahme, daß das attraktive Übergewicht

der Urdarmzone über die anderen Keimbezirke, vielleicht auch ihre La g e und Begrenzung

vielfachem Wechsel von Ascaris zu Ascaris unterworfen sind.

11. Der Teilungsmodus.

1.

Häufiger, als die zuletzt betrachtete Geschehensart, findet sich bei Ascaris ein differenzierter

Teilungsmodus, d. h. u n g l e i c h e G r ö ß e d e r a u s e i n e r M i t o s e h e r v o r g

e g a n g e n e n P r o d u k t e ; doch hält sich der Größenunterschied immer in mäßigen,

manchmal in sehr engen Grenzen.

Schon die allererste K lü ftu n g 1 ist in äqu a l: die obere Zelle A B übertrifft um einen

geringen, aber typischen Betrag die untere, Pj, an Volumen. In ungefähr demselben Grade

k ö n n e n die beiden Töchter von P^ besonders bei A. m. univalens, verschieden sein, wobei

dann EM St die größere ist (B o v e r i 1899 p. 393); doch ist die Ungleichheit in diesem Falle

nicht konstant. Gleiches gilt für die Mitose der Zelle P 2, die bei univalens ziemlich oft eine

kleinere Keimbahnzelle P 3 und eine größere Schwanzzelle liefert (B o v e r i 1899 T ä f. X L ,

und X L I, Fig. 11 und 12). Weitaus die stärkste bei Ascaris vorkommende Inäqualität, eine

A r t Mikromerenbildung, findet sich an den Zellen c l und yl der Schwanzzellengruppe; eine

ebenfalls recht markierte nach M ü l l e r (1903 p. 11) bei dem links gelegenen, in schiefer

Richtung sich teilenden „Mikromer“ yl2.

Auch im p r im ä r e n E k t o d e rm begegnet man einigen für unsere Analyse recht

instruktiven Fällen ungleicher Mitose. B o v e r i teilt in seinem großen Ascariswerke (1899

p. 399) die auffallende Erscheinung mit, daß die S p in d e ln v o n a u n d a e x z e n t r i s c h

l i e g e n , als wenn aus jeder Zelle eine größere obere und eine kleinere untere Tochter hervorgehen

sollte; trotzdem aber, so gibt er an, sind nach vollzogener Durchschnürung die

Tochterzellen an Größe gleich. Ich selbst hatte früher an dem von mir verwendeten Materiale

die Teilung der beiden Zellen durchaus äqual gefunden. Nachdem ich aber durch Boveris

A ngabe auf die Möglichkeit quantitativer Schwankungen an dieser Stelle hingewiesen

worden war, untersuchte ich neuerdings Material

von möglichst vielen Ascaris und stellte

fest, daß in der T a t die Teilung d e r Z e l l e a

z u w e i l e n e in e s t a r k i n ä q u a l e is.t, mit

einem Volumenverhältnis der oberen zur unteren

Hälfte wie 2 :1 (Fig. CCC). Dagegen bleibt

die Teilung der linken Schwesterzelle a entweder

völlig äqual, oder sie zeigt nur einen g e ringen,

nach erfolgter Durchschnürung kaum

noch erkennbaren Größenunterschied. Nun ist

der Umstand von besonderem Interesse, daß

die hier eingetretene, fakultative Differenzierung

über mehrere Teilungsstufen systematisch weitergehen kann, einem bestimmten morpho-

genetischen Ziele zu, das schließlich von allen Eiern erreicht wird, a l l , d i e o b e r e ,

d. h. d e r S c h w a n z z e l l e C b e n a c h b a r t e , und bisweilen größere Tochterzelle von a

vollzieht auf der nächsten Stufe, wie Z o ja zuerst gesehen hat (1896 p. 231), abermals —

und zwar ziemlicli oft — eine inäquale Mitose; a u c h h i e r i s t d i e j e n i g e Z e l l e , a l l 2 ,

d i e g r ö ß e r e , d ie d e r S c h w a n z z e l l e n g r u p p e am n ä c h s t e n l i e g t . In der nun

kommenden Klüftungsperiode zerfällt a l l2 durch eine genau mediane Scheidewand in zwei

g leichgroße, symmetrisch zur Mittelebene am Hinterrand der Ektodermplatte gelagerte

Elastomere, IArl/Ja und IA r lß b meiner früheren Bezeichnungsweise. D i e s e b e id e n Z e l l e n

t e i l e n s i c h u n t e r a l l e n U m s t ä n d e n in ä q u a l (zur Strassen 1896 a, p. 78); und da

zum d r i t t e n M a le d ie . g r ö ß e r e T o c h t e r z e l l e k ä u d a lw ä r t s g e l e g e n ist, so trifft

man am Hinterrand der 64zelligen Ektodermhaube konstant zwei mächtige, beiderseits der

Mittelebene gelagerte Blästomere an.r^ ^ In derselben Klüftungsperiode treten außerdem

noch zwei seitliche Randzellen des primären Ektoderms, IBllßb und IBrl/?b, in deutlich inäquale

Mitose; doch ist in diesem Falle das Größenverhältnis der Produkte gerade umgekehrt:

die größere Zelle liegt kopfwärts von der kleineren. — Endlich hat M ü l l e r (1903

p. 10, 16) noch ein paar Beispiele von älteren Stadien mitgeteilt. Und ich halte für ganz

wahrscheinlich, daß noch manche andere Zellteilung des Ascariskeimes eine typisch inäquale

ist,, ohne bisher — infolge allzu geringer Größendifferenz der Produkte — als solche erkannt

zu sein.

K S t

Inäquale Teilung von a, nach

einem konservierten Präparate.