rande. Die länglichen Kerne sind sehr schwer zu erkennen, dunkel gefärbt und chromatin-

reich. O ft beobachtete ich hie^und da im Plasma helle vakuolenartige Bildungen (Taf. III,

Fig. 29 b und c). Im 2. Hinterleibsringe schließt an den zweiten unmittelbar der d r i t t e

Abschnitt an (Taf. III, Fig. 30 b, Textfig. 92). Im Gegensatz zu den Zellen des ersteren sind

die seinen durch Kernfarbstoffe kaum zu färben. Zellgrenzen konnten zwischen ihnen stets

deutlich nachgewiesen werden. Ihre Kerne sind relativ größer, färben sich aber weniger stark,

ihr Plasma ist gleichmäßig, relativ gröber granuliert, doch sind die Granula hell und nur schwer

zu erkennen. Die Zellen des letzten Abschnittes sind -abgesehen von den Eizellen und vielleicht

auch den Fettzellen die größten des Körpers. Das Lumen der Goxaldrüse ist in den

beiden hinteren Abschnitten im Querschnitt rundlich, im Ausführungsgange während der Ruhe

dreieckig oder kreuzförmig.

Den mesosomalen Teil des mittleren Abschnittes fand Miss A . R u c k e r (57) unabhängig

von mir bei K . wheeleri, den hinteren Abschnitt hat sie aber gänzlich verkannt beim

Weibchen sicher als Ovidukt, beim Männchen wahrscheinlich als Vas deferens beschrieben.

Aus meinen Figuren geht aber zur Genüge die Zusammengehörigkeit der fraglichen Schläuche

hervor.

In der Ausbildung dreier, hinter einander gelegener Abschnitte in der Coxaldrüse stimmt

Koenenia mit den Opilionen überein. Eine Sekretion vermitteln jedenfalls beide hinteren A b schnitte,

und die Tatsache, daß die bei allen übrigen Arachniden (mit Ausschluß der Opilionen

und (?) Milben) ganz au f das Prosoma beschränkte Coxaldrüse hier bis ins 3. Hinterleibssegment

hineinreicht, hängt vermutlich mit dem Verlust der sogenannten Malpighi’schen Gefäße

zusammen, welche sonst gerade im F ettgeweb e des Hinterleibes entwickelt sind.

Bei den Thelyphoniden beginnen die Coxaldrüsen gleichfalls mit einem einfachen Schlauche

an der Basis der C o x a der 3. Extremität (Taf. II, Fig. 8 cdrag), welcher den Ausführungsgang

der großen, vielfach gewundenen und vom 4. bis ins 6 . prosomale Segment sich erstreckenden

Drüsen darstellt. Diese liegen, wie bereits erwähnt, seitlich von den beiden

Längsstämmen des Entosternums, ventral von den dorsolateralen Apophysen desselben, sowie

vom Darmkanal und seinen Divertikeln. Jenen Ausführungsgang hat schon L a u r i e (41) ge sehen,

wenn er auch die schon vorher von A d a m s a m e r (1) entdeckte Öffnung desselben

nicht hat wiederfinden können. A n der Außenseite erscheint die Coxaldrüse oft in 2 öder

3 Zipfel ausgezogen, welche bindegewebiger Natur sind und nur zur Befestigung des Organes

dienen. Die Drüse ist übrigens, was bereits S t u r a n y (64) erwähnt hat, ganz von einer bindegewebigen

Hülle umgeben. A u f Schnitten erhielt ich ähnliche Bilder, wie sie S t u r a n y für

Euscorpio carpatkicus (L.) gegeben hat. Große, rundliche, chromatinarme Kerne lagen in einer

protoplasmatischen inneren Schicht o h n e Zellgrenzen, während die äußere Schicht der Schläuche

jene eigenartige „cor ticale Streifung“ aufwies.1 Ich vermute, daß der normale Drüsenzellbau

ein anderer ist, und daß das Fehlen von Zellgrenzen in der inneren Schicht eine F o lg e nicht

besonders guter Konservierung ist.

Die Coxaldrüsen der Schizopeltidia ( Trithyreus ca.mbrid.gei [Thor.]) stimmen im wesentlichen

ganz mit denen der Thelyphoniden überein. Ihre Lagerung und der Bau der leider bei dem

1 Die Vermutung L om a n ’ s (42), daß wohl bei allen Arachniden die „corticale Streifung“ der Coxaldrüsenzellen zu

finden sei, ist somit im Hinblick auf Koenenia und die Nolos tigmata With nicht ganz eingetroffen.

einzigen untersuchten Exemplar ungünstig erhaltenen Drüsenzellen ist bei beiden Formen

gleich, nur die Zahl der Windungen des Drüsenschlauches ist bei Trithyreus gemäß seiner

bedeutend geringeren Größe kleiner; auf meinen Trithyreus-Quzrschmtten fanden sich höchstens

3 Schlauchwindungen der Coxaldrüse neben einander liegend (Textfig. 72— 75).

Die Coxaldrüsen der Amb/ypygen stehen an Größe denjenigen der Thelyphoniden nicht nach,

ihre Gestalt ist aber entsprechend der relativen Breite des Prosoma eine andere (Taf. II,

Fig. 11). Sie ruhen, wie bereits mitgeteilt wurde, auf den breiten seitlichen Flächen des

Entosternums, und die seitlichen dorsalen Apophysen desselben durchsetzen mit Ausnahme des

vordersten Paares die Drüsenkomplexe, ein Faktum, welches in der nachträglichen Aufwindung

des e in f a c h e n , u n v e r z w e i g t e n Drüsenschlauches seine Erklärung findet. Einige bindegewebige

Stränge dienen seitlich noch der Fixierung des Organes. Sein Ausführungsgang,

den man bisher bei erwachsenen Tieren noch nicht beobachtet hat, beginnt am vorderen Ende

der Drüse, seitlich vom ersten dorsalen Apöphysenpaar des Entosternums, und steigt zwischen

den Muskeln 45 und 46 hindurch hinab an den inneren Basalzipfel der Co xa des 3. Beinpaares

(Taf. II, Fig. 11).

Die Drüsenzellen zeigen einen ganz anderen Bau als bei den Thelyphonen oder Koenenia.

W ie es schon G o u g h (24) von seinen ältesten Embryonen von Admetus pumilio Koch beschrieben

hat, sind bei den Tarantuliden die Coxaldrüsenzellen deutlich gegen einander abgegrenzt

und bilden ein hohes cylindrisches Epithel (Taf. III, Fig. 28). Ihr äußeres Drittel

etwa nimmt die auch hier vorhandene „corticale Streifung“ ein, in der die Zellgrenzen undeutlich

sind. Die runden, stets mit nur 1 Nukleolus versehenen Kerne liegen in dem grob

alveolär gebauten Plasma der Streifungszone der Drüsenzellen an; sie nehmen mithin eine

andere L a g e ein als bei den jungen Tieren G o u g h ’ s, bei denen die Coxaldrüse offenbar

noch nicht fertig entwickelt war. —

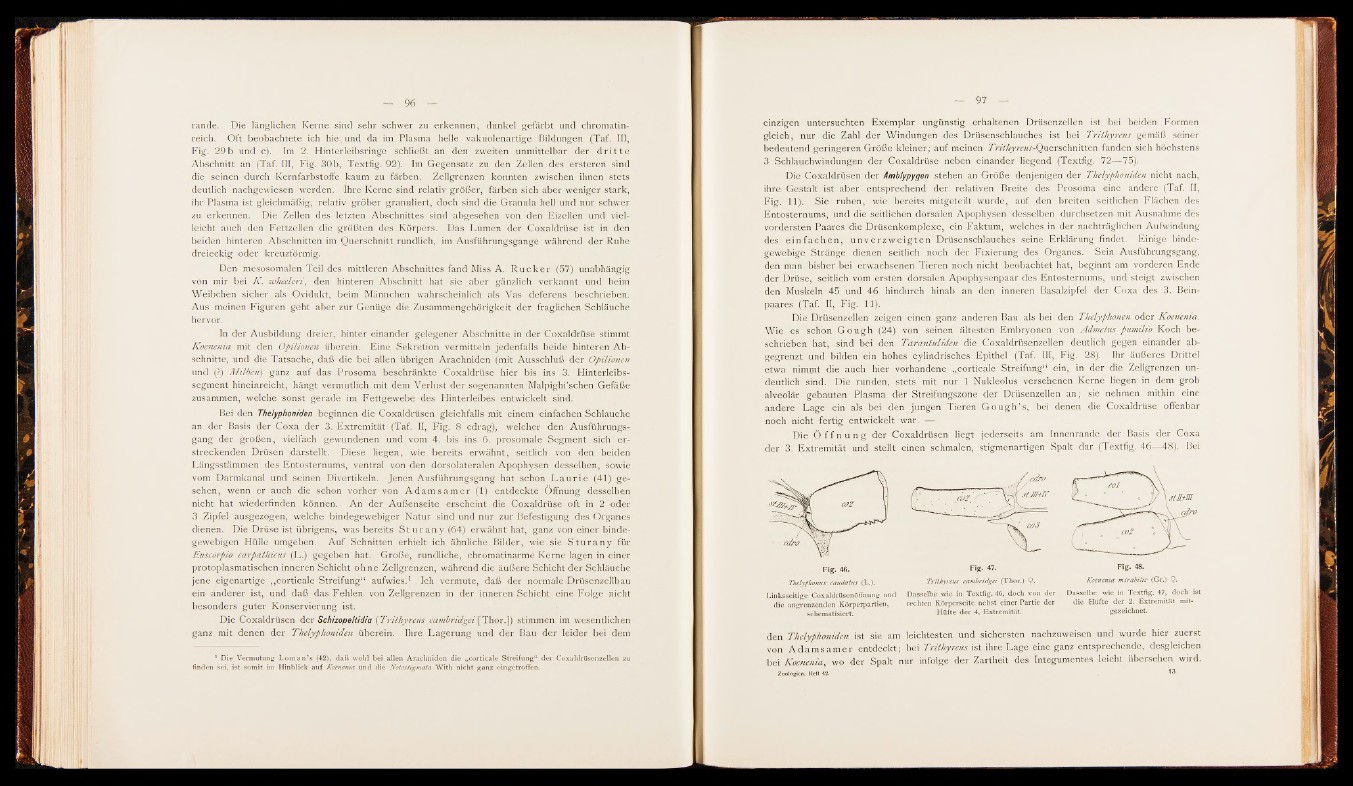

Die Ö f f n u n g der Coxaldrüsen liegt jederseits am Innenrande der Basis der Co xa

der 3. Extremität und stellt einen schmalen, stigmenartigen Spalt dar (Textfig. 46— 48). Bei

Fig. 46.

Thelyphonus caudatns (L.).

Linksseitige Coxaldrüsenöffnung und

die angrenzenden .Körperpartien,

schematisiert.

Fig. 47.

Trithyreus cambridgei (Thor.) $.

Dasselbe wie in Textfig. 46, doch von der

rechten Körperseite nebst einer Partie der

Hüfte der 4. Extremität.

Fig. 48.

Koenenia mirabilis (Gr.) $.

Dasselbe wie in Textfig. 47, doch ist

die Hüfte der 2. Extremität mitgezeichnet.

den Thelyphoniden ist «l« am. leichtesten und s ich e r ten nachzuwe|pn und wurde hier zuerst

von A d a m s a m e r entdeckt; bejäTrithyreus ist ihre.Lag e eine ganz entsprechende, desgleichen

bei Koenenia, wo der Spalt nur infolge der Zartheit des Intggumente'S;, leicht übersehen wird.

Zoologica. Heft 42. ,,