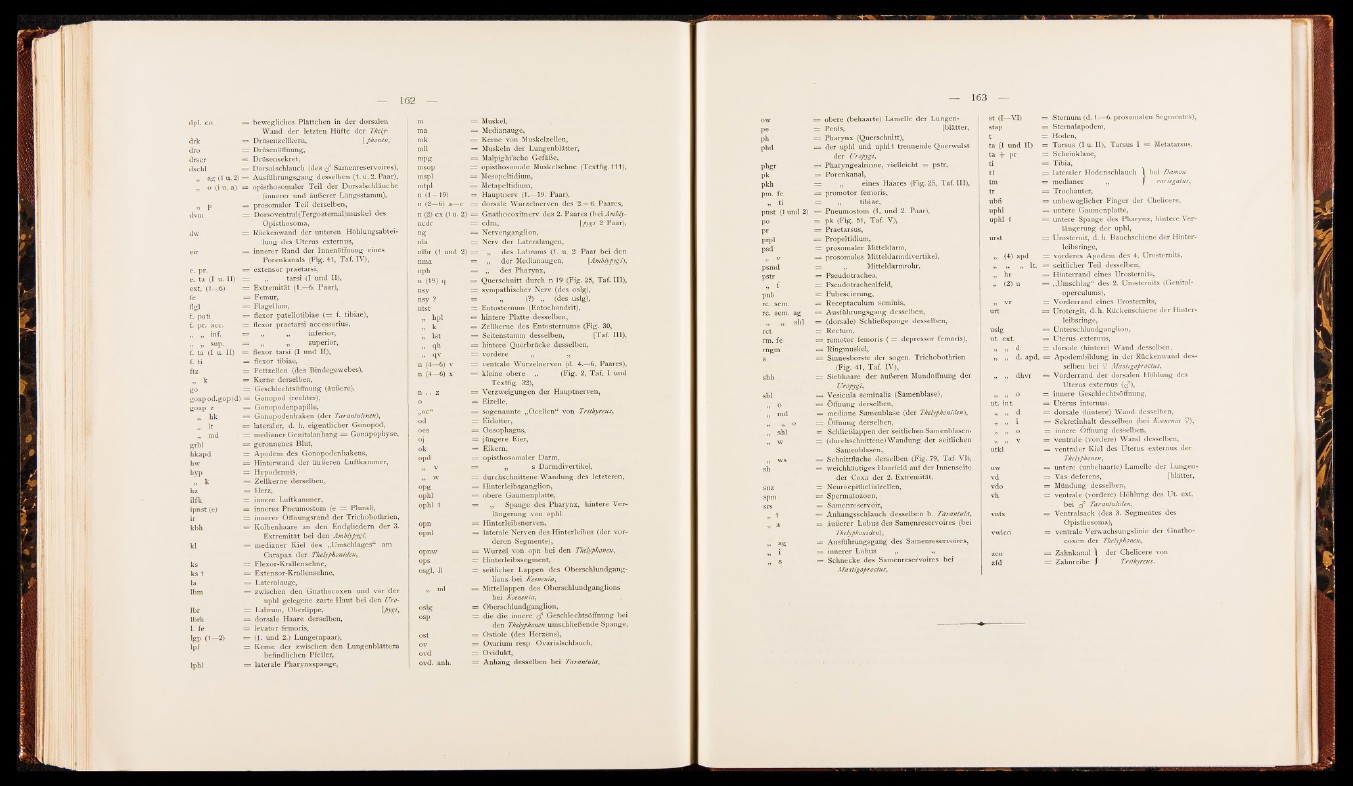

dpi. co

drk

dro

drscr

dschl

,, ag (1 u. 2) ;

„ o (i u. a) :

» P

dvm

dw

eir

e. pr.

e. ta (I u. ir j <

ext. (1—6)

fe

flgl

f. pati

f. pr. ace.

„ „ inf.

„ „ sup.

f. ta (I u. II)

f. ti

ftz

! k

go

goap od.gop(d)

goap z

„ hk

» 1t

»

grbl

likapd

hw

hyp

„ k

hz

ilfk

ipnst (e)

kbh

kl

ks

ks 1

la

lbm

lbr

lbrh

1. fe

Igp (1- 2) .

lpf

lphl

bewegliches Plättchen in der dorsalen

Wand der letzten Hüfte der Thely-

Drüsenzellkern, [phonin,

Drüsenöffnung,

Drüsensekret,

Dorsalschlauch (des c f Samenreservoires),

Ausführungsgang desselben (1. u. 2. Paar),

opisthosomaler Teil der Dorsalschläuche

(innerer und äußerer Längsstamm),,

prosomaler Teil derselben,

Dorsoventral(Tergosternal)muskel des

Opisthosoma,

Rückenwand der unteren Höhlungsabteilung

des Uterus extemus,

innerer Rand der Innenöffnung eines

Porenkanals (Fig. 41, Taf. IV)>

extensor praetarsi,

„ tarsi (I und II),

Extremität (1.—6. Paar),

Femur,

Flageilum,

flexor patellotibiae (= f. tibiae),

flexor praetarsi accessorius,

„ inferior,

„ „ superior,

flexor tarsi (I und II),

flexor tibiae,

Fettzellen (des Bindegewebes),

Kerne derselben,

Geschlechtsöffnung (äußere).

Gonopod (rechter),

Gonopodenpapille,

Gonopodenhaken (der Tarantulinen),

lateraler, d. h. eigentlicher Gonopod,

medianer Genitalanhang = Gonapophyse,

geronnenes Blut,

Apodem des Gonopodenhakens,

Hinterwand der äußeren Luftkammer,

Hypodermis,

Zellkerne derselben,

Herz,

innere Luftkammer,

inneres Pneumostom (e = Plural),

innerer Öffnungsrand der Trichobothrien,

Kolbenhaare an den Endgliedern der 3.

Extremität bei den Amblypygi,

medianer Kiel des „Umschlages“ am

Carapax der Thelyphoniden,

Flexor-Krallensehne,

Extensor-Krallensehne,

•' Lateralauge,

= zwischen den Gnathocoxen und vor der

uphl gelegene zarte Haut bei den Uro-

Labrum, Oberlippe, [py&->

dorsale Haare derselben,

levator femoris,

(1. und 2.) Lunge(npaar),

Kerne der zwischen den Lungenblättern

befindlichen Pfeiler,

laterale Pharynxspange,

m = Muskel,

ma = Medianauge,

mk = Kerne Von Muskelzellen,

mll = Muskeln der Lungenblätter,

mpg = Malpighi’sche Gefäße,

msop = opisthosomale Muskelsehne (Textfig. 111),

mspl = Mesopeltidium,

mtpl = Metapeltidium,

n (1 -19 ) = Hauptnerv Paar),j~ \

n (2—6) a—e dorsale Wurzelnerven des 2.— 6. Paares,

n (2) cx flu. 2) f=9 Gnathocoxitnerv des 2. Paares (bei Amblyncdr

: = Cdrn, [pygi 2 Paar),

ng = Nervenganglion,

nla = Nerv der Lateralaugen,

nlbr (1 und 2) == „ des Labrums (1. u. 2 Paar bei den

nma = „ der Medianaugen, [Amblypygi),

nph „ des Pharynx,

n (19) q = Querschnitt durch n 19 (Fig. 25, Taf. III),

nsy = sympathischer Nerv (des oslg),

nsy ? = „ - . (?) „ (des uslg),

ntst = Entosternum (Entöchondrit),

„ hpl = hintere Platte desselben,

„ k Zellkerne des Entosternums (Fig. 30,.

„ Ist = Seitenstamm desselben, [Taf. III),

„ qh , = hintere. Querbrücke desselben,

„ qv ~''‘31=i vordere „ ’

n (4—6) v = ventrale Wurzelnerven (d. 4.— 6. Paares),

n (4—6) x = klèine obere „ ' (Fig. 2, Taf. I und

Textfig. 32),

n . . z = Verzweigungen der Hauptnerven,,

o = Eizelle,

„oc“ = sogenannte „Ocellen“ von Trithyreus,

od = Eidotter,

oes = Oesophagus,

oj - = jüngere Eier,

ok = Eikern,

opd == opisthosomaler Darm,

„ v . j, s Darmdivertikel,

„ w 'S ik durchschnittene Wandung des letzteren,

opg Hinterleibsganglion,

ophl = obere Gaumenplatte,

ophl 1 = „ Spange des Pharynx, hintere Verlängerung

von ophl.

opn Hinterleibsnerven,

opnl = laterale Nerven des Hinterleibes (der vorderen

Segmente),

opnw = Wurzel von opn bei den Thelyphonen,

ops y Hinterleibssegment,

osgl. 11 = seitlicher Lappen des Oberschlundganglions

bei Koenenia,

» ml ' S Ì MittellaPPen des Oberschlundganglions

bei Koenema,

oslg — Oberschlundganglion,

osp = die. die innere <f Geschlechtsöffnung bei

den Thelyphonen umschließende Spange,

ost = Ostiole (des Herzèns),

ov • %=; Ovariüm rèsp. Ovarialschlauch,

ovd = Ovidukt,

ovd. anh. = Anhang desselben bei' Tarantola,

ow ¿p=lobere (behaarte) Lamelle der Lungenpe

.;;^ ^SPen is, [blätter,

ph = Pharynx (Querschnitt^^!

phd = der uphl und uphl l trennende Querwulst

der Uropygi,

phgr == Pharyngealrinne, vielleicht = pstr,

pk == Porenkanal,

pkh = „ eines Haares (Fig. 25, Taf. III),

pm. fe = promotor femo.ris,

„ ti = „ tibiae,

pnst (1 und 2) = Pneumostom (1. und 2. Paar),

po = pk (Fig. 51, Taf. V),

pr = Praetarsus,

prpl = Propeltidium,

psd prosomaler Mitteldarm,

v = prosomales Mitteldarmdivertikel,

psmd . == . „ - Mitteldarmrohr,

pstr = Pseudotrachea,

)5 f ' = Pseudotrachealfeld,

pub = Pubescierung,

rc. sem. = Receptaculum seminis,

rc. sem. ag Ausführungsgang desselben,

:; „ „ shl = (dorsale) Schließspange desselben,

rct = Rectum,

rm. fe . . = remotor femoris ( = depressor femoris),

rngm = Ringmuskel,

s - = Sinnesborste der sogen. Trichobothrien

(Fig. 41, Täf. IV),-

sbh = Siebhaare der äußeren Mundöffnung der

Uropygi,

sbl '== Vesicula seminalis (Sämenblase),

» ° — Öffnung derselben,

' md = mediane Samenblase (der Thelyphoniden)^.

;o . == Öffnung derselben,

shl = Schließlappen der seitlichen Samenblasen?

w = (durchschnittene) Wandung der seitlichen

Samenblasen,

„ ws = Schnittfläche derselben (Fig. 79, Taf. VI),

sh weichhäutiges Haarfeld auf der Innenseite

der Coxa der 2. Extremität,

snz = Neuroepithelialzellen,

spm == Spermatozoen,

srs Samenreservoir,

1 = Anhangsschlauch desselben b. Taräntola,

a = äußerer Lobus des Samenreservoires (bei

. Thelyphoniden),

' ¿g = Ausführungsgang des Samenreservoires,

i CvS3s=? innerer Lobus ,, „

s = Schnecke des Samenreservoires bei

Mastigoproctus,

st (I—VI) = Sternum (d. 1.— 6. prosomalen Segmentes),

stap . fp.Steraalapodem,

t = Hoden,

ta (I und II) == Tarsus (I u. II), Tarsus I = Metatarsus,

ta + pr = Scheinklaue,

ti = Tibia,

tl » l a t e r a l e r Hodenschlauch \ bei Dämon

tm = medianer „ J variegatos,

tr = Trochanter,

ubfi = unbeweglicher Finger der Chelicere,

uphl = untere Gaumenplatte,

uphl 1 ¡Ä u n te re Spange des Pharynx, hintere Verlängerung

der uphl,

urst == Urosternit, d. h. Bauchschiene der Hinterleibsringe,

„ (4) apd = vorderes Apodem des 4. Urosternits,

. „ „ „ lt. = seitlicher Teil desselben,

„ hr = Hinterrand eines Urosternits,

„ (2) u ' = „Umschlag“ des 2. Urosternits (Genitaloperculums),

vr )==:. Vorderrand eines Urosternits,

urt == Urotergit, d. h. Rückenschiene der Hinterleibsringe,

uslg == Unterschlundganglion,

ut. ext. . = Uterus externus,

„ „ d. = dorsale (hintere) Wand desselben,

„ „ d. apd. = Apodembildung in der Rückenwand desselben

bei O Mastigoproctus,

„ ,, dhvr = Vorderrand der dorsalen Höhlung des

Uterus extemus (cf), .

gfipfll o = innere Geschlechtsöffnung,

ut. int. = Uterus internus;

„ „ d = dorsale (hintere) Wand desselben,

„ „ • i = Sekretinhalt desselben (bei Koenenia 9),

„ o = innere Öffnung desselben,

„ „ v = ventrale (vordere) Wand desselben,

utkl = ventraler Kiel des Uterus externus der

Thelyphonen,

uw = untere (unbehaarte) Lamelle der Lungenvd

= Vas deferens, [blätter,

vdo = Mündung desselben,

vh = ventrale (vordere) Höhlung des Ut. ext.

bei ( f Tarantuliden,

vnts = Ventralsack (des 3. Segmentes des

Opisthosoma),

vwlco = ventrale Verwachsungslinie der Gnathocoxen

der Thelyphonen,

zcn = Zahnkanal 1 der Chelicere von

zfd = Zahnreihe / Trithyreus. .