Diese verschmälern sich nach vorn zu in die E i l e i t e r (ovd), deren Längsaxe seitlich gerichtet

ist, und welche ziemlich an der vorderen Grenze des Genitaloperculums nach unten in die

. ^ ) geräumige Höhle des U t e r u s in t e r n u s f em in in u s umbiegen

| ^ (Taf. III, Fig. 14, Taf. V , Fig. 6 3 ; Textfig. 56, ut. int.). Kurz vor

^ * , urst 2 der Einmündung der Ovidukte in den Uterus internus fand sich

bisweilen (bei Tarantula-Arten) eine sackartige Erweiterung des

Endabschnittes der Eileiter, die man als Receptaculum seminis

anzusprechen geneigt sein könnte (Textfig. 56, ovd. anh.); ihr

Zusammenhang mit dem Ovidukt und das Fehlen einer chitini-

sierten Intima beweisen aber die Unrichtigkeit einer solchen

Annahme; bei den meisten weiblichen Amblypygen, die ich zu

untersuchen Gelegenheit hatte, fehlte dieser sackartige Anhang.

Der U t e r u s in t e r n u s , dessen Epithel sich durch das

F e h l e n e in e r C h i t i n b e k l e i d u n g von dem des U t e r u s

e x t e r n u s unterscheidet, geht nach hinten zu, ohne einen b e sonderen

Chitinring zu passieren, in den leztgenannten Abschnitt

über, der dann am Hinterrande des, großen sogenannten Genitaloperculums

in der Mitte zwischen den Öffnungen des ersten

Lungenpaares nach außen mündet (Taf. V , F ig. 63— 65). Nur

am äußersten hinteren Rande bilden Uterus externus und die

Lungenöffnungen einen einheitlichen flachen Raum, dessen A ußenöffnung

der Breite des Genitaloperculums entspricht. W ie es

aus den Fig. 64, 65, Taf. V und dem Schema der Textfig. 66

hervorgeht, stellt der Uterus externus eine mediane Einstülpung

der Verbindungshaut der 2. und 3. Bauchplatte des Hinterleibes

dar, welche nach innen (vorn) unmittelbar in den Uterus internus

übergeht; diese Stelle nennen wir die in n e r e Genitalöffnung.

A n der Übergangsstelle der Höhlung des Uterus externus in

den oben erwähnten gemeinsamen Raum der Lungen- und G e schlechtsöffnung

ist ein kleines, zarthäutiges Apodem ausgebildet

(Taf. V, Fig. 63, No. 88), welches der Anheftung des im

VI. Abschnitte dieser A rbeit aufgeführten 3. Dorsoventralmuskel-

paares, sowie einiger anderer Muskeln dient. Dieses Apodem

gehört, wie wir oben bereits sahen, vergleichend morphologisch

dem 3. mesosomalen Segment an.

A n der ventralen, vorderen Wand des Uterus externus,

nahe der äußeren Öffnung desselben, finden wir endlich bei den

meisten Amblypygen ein ursprünglich wohl paariges Gebilde,

dvrn 8

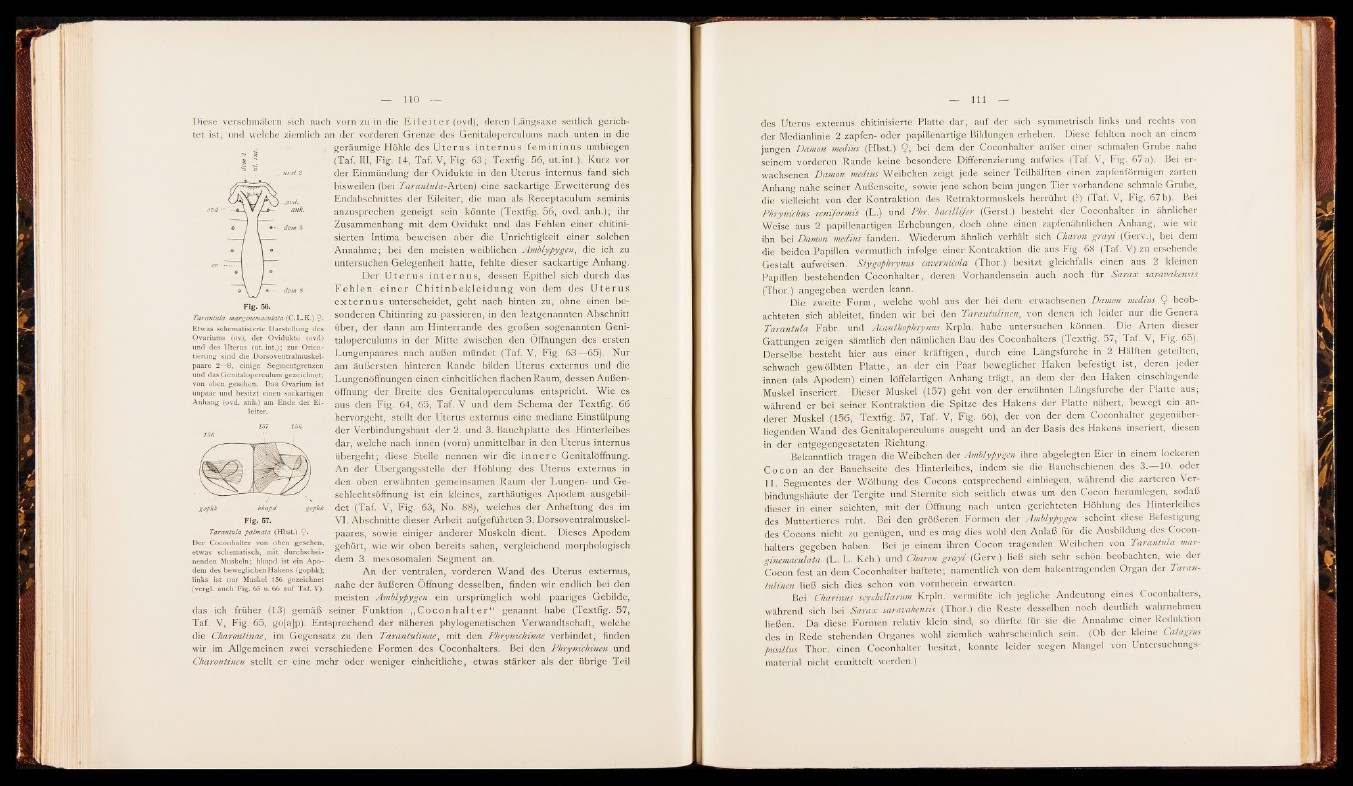

Fig. 56.

Tarantula marginemaculata (C. L. K.) $.

Etwas schematisierte Darstellung des

Ovariums (ov), der Ovidukte (ovd)

und des Uterus (ut. int.); zur Orientierung

sind die Dorsoventralmuskel-

paare 2— 8, einige Segmentgrenzen

und das Genitaloperculum gezeichnet;

von oben gesehen. Das Ovarium ist

unpaar und besitzt einen sackartigen

Anhang (ovd. anh.) am Ende der Eileiter.

157 156

gophk hkapd gophk

Fig. 57.

Tarantula palmata (Hbst.) $.

Der Coconhalter von oben gesehen,

etwas schematisch, mit durchscheinenden

Muskeln; hkapd ist ein Apodem

des beweglichen Hakens (gophk);

links ist nur Muskel 156 gezeichnet

(vergl. auch Fig. 65 u. 66 auf Taf. V).

das ich früher (13) gemäß seiner Funktion „ C o c o n h a l t e r “ genannt habe (Textfig. 57,

Ta f. V, F ig. 65, go[a]p). Entsprechend der näheren phylogenetischen Verwandtschaft, welche

die Charontinae, im Gegensatz zu den Tarantulinae, mit den Phrynichinae verbindet, finden

wir im Allgemeinen zwei verschiedene Formen des Coconhalters. Bei den Phrynichinen und

Charontinen stellt er eine mehr oder weniger einheitliche, etwas stärker als der übrige Teil

des Uterus externus éhitìnisiferté Platte dar, auf der sich symmetrisch links und rechts von

der Medianlinie 2 zapfen- oder papillenartige Bildungen erheben. Diese fehlten noch an einem

jungen Dämon dem der Ö e o iih a lte r außer einer schmalen Grube nahe

seinem vorderen Rande keine besondere Differenzierung aufwies (Taf. V, Fig. 67 a). Bei erwachsenen

Dämon miclÈi, Weibchen %èigt Jede seiner T e ilh ä lftenK n en zapfenförmigen zarten

Anhang nahe seiner A u ß e S s j^ iÄ i if wie jene Schon beim jungen Tiéìdvorhandene schmale Grube,

die vielleicht von der Kontraktion d | | Retraktormusfcels herrührt ||f (Taf; V, Fig. 67 b). Bei

Phrynicfi&s: renifomiäi.'(L.) und Phr baciUfper (Gerat ) ' besteht der Coconhalter in ähnlicher

W é iB aus 2 papillenartägeh Erhebungen, doch ohne e inenÄp fenähnlichen Anhang, wie wir

ihn beiWamon meäüW fasrf&k Wiederum ähnlich verhält sich Charon grayi (Gerv.), bei dem

die beiden Papillen vermutlich infolge einer Kontraktion die aus Fig. 68 (Taf. V) zu ersehende

Gestalt aufweisen. Stygophrynus cavernìcola. (Thor.) besitzt gleichfalls einen aus 2 kleinen

Papillen bestehenden Coconhalter, deren Vorhandensein auch noch für $arax saravakensis

(Thor.) angegeben werden kann.

Die zweite F o rm , welche wohl aus d6r bäi dem erwaéhjpien Dämon medius Sg beobachteten

rsich abloitet-, finden wir bei den Taranlulinen. von denen ic lt leider nur die Genera

tiiranlula Fabr. um! AcanthopkrynUS Krpln. haifegi-untersuchen können. D ie /A r ten dieser

Gattungen zeigen sämtlich den nämlichen Bau des (liocor.haltb^fjffcxtfigSóV, Taf. V, Fig. 65).

D e r s e ljS 'b e s te h t hier aus einer kräftigen, durch eine Dängsfürche in 2. Hälften geteilten,

s c h w a c h feeWölbten S t a t t e , an "der ein Pààr|fp|veglichdt7;Hakdffl befestigt, is t , deren jeder

i n n e h ( (S Ì Apodem) einen loffeìartigetì Anhang trägt, an dem der den Haken jeinschlagende

Muskel inseriert. Dieser Muskel (157) geht von der erwähnten Längsfurche der Platte aus;

während er bei seiner Kontraktion die Spitze des Hakens der Platte nähert, bewegt ein anderer

Muskel (156( T ex tfig .1 &?,( Taf. V , Fig.;;t§6.)i d e r von der dem Coconhalter gegenüberliegenden

Wand des Genitato|éf»jilums ausgeht und an der Basis des Hakens inseriert, diesen

in der entgegengesetzten Richtung.

Bekanntlich tragen die Weibchen der Amblypygen ihre abgelegten Eier in einem lockeren

an der Bauchseite des Hinterleibes, in d em g le die Bauchsehienen d f g g B lO . oder

1 1 . Segmentes der Wölbung d e f Apobons entsprechend einbiegen, während die zarteren Verbindungshäute

der Terg ite und Sternite 'sich seitlich etwas um den (||fäin herumlegbn, sodäß

dieljS in einer seichten, mit d e r g f ffnung nach untOn gerichteten Kohlung des Hinterleibes

des Muttertieresl-ruht. Bei den größeren Formen d®r Amblypygen scheint diese Befestigung

des Cocons nicht zu genügen, und es mag dies wohl den A nlaß für die Ausbildung des Coconhalters

gegeben haben. Bei je einem ihren Cocon tragenden Weibchen von Tarantula marginemaculata

(L. L . Kch.) und Charon grayi (Gerv.) ließ sich sehr schön beobachten, wie der

Cocon fest an dem Coconhalter haftete; namentlich von dem hakenträgenden Organ der Taran-

tulinen lie ß sich dies schon von vornherein erwarten.

Bei Charinus seychellarum Krpln. vermißte ich jegliche Andeutung eines Coconhalters,

während sich bei Sarax saravakensis (Thor.) die Reste desselben noch deutlich wahrnehmen

ließen. Da diese Formen relativ klein sind, so dürfte für sie die Annahme einer Reduktion

des in Rede stehenden Organes wohl ziemlich wahrscheinlich sein. (Ob der kleine Catagvus

pusillus Thor, einen Coconhalter besitzt, konnte leider wegen Mangel von Untersuchungs-

material nicht ermittelt werden.)