d’où il arrive que le dernier fil de rôquetiii a fur lui

trois fils de chaîne.

Il faut obferver qu’on n’a.pas befoin de faire palier

ici les envergures pour la diftribution des fils ; car on

eft dirigé par les mailles des liffes précédentes pour

les fils-clé chaîne ,& par les maillons pour les fils de

xoquetinv

On a foin de tenir ces fils arrêtés, à mefure qu’on

les paffe, & d’en faire toujours des berlins.

On tient les liffes de poil ou de roquetin un peu

plus haut .que les autres, afin que les fus de poil ou

de roquetin fe féparent davantage de la chaîne en-

deffus, & que l’ouvrier puiflè travailler plus commodément,

foit avec,leanavettes, foit avec les fers

de frifés & de coupés.

Cela fait, il ne s’agit plus que de diftribuer dans le

peigne tous ces fils.

Le peigne eft compofé de petites lames fort minces,

affez proches les unes des autres, fixées parallèles

les unes aux autres, dans,deux petites traverfes

rondes.

On choifit dans ce peigne une quantité de dents

proportionnée à la quantité de fils qu’on a à y diftri-

buer, & à la grandeur de l’étoffe qu’on veut faire ; fi

l ’on prenoit trop de dents pour la quantité de fils,

alors le tiffu feroit rare & l’étoffe mauvaife, le deffein

mal exécuté,, •

Si au contraire on en prenoit trop peu, il fe trou-

Verôit trop de fils dans chaque dent du peigne, la

Téparation . s’ep feroit difficilement , il y auroit un

frottement qui uferoit les foies & les feroit caffer,

les fils fe trouveroient les uns fur les autres , l’étoffe

"feroit trop compare, mauvaife, & mal faite.

On à ici à diftribuer dans.les dents du peigne,

"quatre-vingt- fils de lifiere, quarante de chaque

côté de la chaîne, douze" cens fils de chaîne, &c

entre eux deux; cens fils de roquetin.

On peut prendre d’abord quatre dents pour les

■ quarante fils de lifiere d’un coté, dix à chaque dent,

cent dents pour les .fils de chaîne & d e roquetin ,

x ’eft-à-dire douze fils de chaîne, 5c deux fils de ro-

quéfirn à chaque dent»

‘ Prenez.qùatre dents pour les quarante autres fils

'de lifiere, dix à chaque dent:

" ^ Si On baiffe les liffes de roquetin, alors on ne verra

que les fils de piece ou de chaîne s’élever, tous les

■ autres fils de roquetin feront en-deflbus.

■ Si au-contraire on baiffe le remifle ou toutes les

liffes de chaîne, on ne verra que les fils de roque-

îtih , 'toute la chaîne fera en-deffous.

Mais on demandera peut-être comment il fe peut

- faire que' n’ÿ ayant que deux fils de roquetin fur

"douze de chaîne, ces deux fils de roquetin luffifent

-pour coüvri-r-toutela chaîne, quand en baiffant les

-liffes déchaîné on la fait paffer en-deffous.

i .. Gela fe fait par deux* çaufes ; par le peu d’inter-

s-valle .des dents qui font fort ferrées les unes contre

les autres-; 5c qui raffemblent deux cens fils dans un

*affez petit intervalle ;Ôc la fécondé caufe, c’eft que

4 les-deux cens fils ont beaucoup plus de brins que les

fils de piece. Les deux cens dents du peigne ne doi-

-veritTCoritenir que quatre pouces, puifque 1 &s velours

^ordinaiares ne font compofés que de foixante- quinze

^portées de chaîne faifant à quatre-vingt fils chaque

portée, lix mille fils, 5c que la largeur ordinaire de

-l’étoffe n’eft qûe ; de vingt pouces environ ; douze

Tçens;fils par conséquent ne font que la cinquième

partie de fix mille fils.

^ .G.èla fait., on arrête les fils devant le peigne en en

jfaifant des berlins, ôc l’on place le battant.

. . Imaginez un morceau de bpis auquel, par fa par-

;-tie fupérieure, on a pratiqué une rainure ;,foient aux

•.-cxtrémités.de çe bois, deux autres morceaux affem-

; b léj. comme on yo it? foit dans ces deux morceaux

parallèles,.un troifieme morceau de bois mobile, &

cannelé, à fa partie inférieure ; on place le peigne

verticalement dans la cannelure de ces deux morceaux

de bois, dont celui de deffus eft mobile ; 'on

approche celui de deffous, de maniéré que Je peigne

puiffe jouer fans toutefois' s’échapper.

Les deux morceaux de. bois dans lefquels la pieçe

placée au-deflus du peigne , femblable ôc parallèle à

celle du deffus, eft alièmblée verticalement, s’appellent

l’ame du battant.

Il y a de chaque côté attaché à cette ame deux

petites tringles de bois encochées ; ce font les fupen-

tes du battant.

Quant au porte-battant, c’eft un morceau de bois

quarré, à l’extrémité duquel il y a deux tenons ronds

dans lefquels on place deux efpeces de viroles de

bois, mobiles fur les tenons. .

On attache le porte-battant aux battants par des

cordes qui paflént dans les coches des fupentes du

battant,.& qui l’embraffent par- derrière le porte-

battant.

C’eft à l’aide de ces coches qu’on monte ou def-

cend le battant, en failant defeendre ou monter les

cordes qui l’attachent au porte - battant, d’une, de

deux,ou de plufieurs coches.

Les extrémités du porte-battant, ou plutôt les

deux viroles mobiles de bois placées dans les tenons

ronds de fes extrémités, font placés fur deux autres

tringles de bois, encochées 5c placées contre les ef-

tafes, ôc parallèlement à ces précédons ; on appelle

ces tringles acocats. L’ufage des acocats eft de foute-

nir le battant, ôc de l’approcher ou de l’éloigner à

.diferétion, en faifant mouvoir les viroles de bois ou

roulettes dans les coches des acocats.

Quand on a placé le battant, on prend l’enfuple

de devant, Sc on la met fur les tuffeaux, ou entre les

tenons ôc les piliers de devant; cet enfuple ou enfu-

ble.d? devant eft. à--peu-près femblable à celle de

derrière ; elle a pareillement deux moulures à fes

-extrémités , avec une cannelure tranfverfale ; ces

moulures font pour la facilité du mouvement de l’eri-

fuple fur elle-même, dans l’échancrure des taffeaux

pu tenons, 5c la cannelure fert à placer le composteur.

,

Le compôfteur eft fait de deux petites baguettes

rondes, égales, dont les diamètres pris eniemble

font plus grands que celui de la cannelure ; d’oîi il

arrive que fi l’on attache des ficelles à l’une de fes

baguettes ôc qu’on la place dans la cannelure ; qu’en-

fuite on prenne l’autre baguette ôc qu’on la mette

auffi dans la cannelure, de maniéré qu’elle porte eh

partie fur la première baguette placée ôc contre les

parois d’enhaut delà cannelure, & qu’elle foit em-

bràffée à; l’extérieur par. les ficelles de la première-

baguette, on aura beau tirer les ficelles de lapremiere

baguette autour de l’enfuple ;on nela fera pas fortir

pour cela, car elle ne pourroit fortir qu’en déplaçant

la baguette placée fur elle ; mais elle ne peut la déplacer

j car les ficelles paffant fur cette baguette la

retiennent dans l’état.oiLelle eft, ôc le tout demeure

immobile.

On prend tous les berlins qu’on a faits pour empêcher

tous les fils de s’échapper à-tràvers lé peigne*;

on les traverfe d’une broche de bois, de manière que

.partie des fils paffe au-deffus de la broche, partie en

deffous.

On prend de bonne ficelle, qu’on paffe en double

dans les extrémités ôc les autres parties découvertes

de la broche ; on attache ces ficelles à une des baguettes

du compofteur ; on difpofe cette baguette ôc

celle qui lui eft tout-à-fait femblable,. dans la cane-

lure de l’enfuple : puis on fixe l’enfuple dans cet état,

c’eft- à-dire la cannelure un peu tournée en-deffous

.ôc la ficelle un,peu enveloppée autour de l’enfuple*

Pour fixer l’enfuble, on à adapté â l ’une de fes extrémités

un morceau de fe r , dans'le milieu duquel

1 extrémité de l’enfuble s’emhoîte quarrémeht ; cette

boîte quarrée .de fer eft garnie par une de fes ouvertures

d’une plaque ronde de fer* ouverte auffi dans

fon milieu pour laiffer paffer l’extrémité de l’enfuble

dans la boîte % ôc dentelée par les bords. Ce. morceau

de fer s’appelle roulette.

Le ch-i^n eft une efpece d’i 1 de fer dont nous avons

déjà parle, dont l’extremité s’engraine dans les dent-s

de la roulette, ôc tient l’ènfuble en arrêt. On achevé

de finir 1 enfuple,, en plaçant entr’elle contre le pilier

de devant, uh petit coin de bois que l’on appelle

une taque.

Cela fait, on va à l’autre enfuble, à celle derrie-

re ; il y a au bas de chaque pié de dérriere du mé-

tier , deu-x morceaux de bois percés de trous, félon

leur longueur, attaches aux pies parallèlement i’un à

l’autre.

On peut paffer dans ces trous une broche de fer ;

& cette broche de fer fixe une corde qui lui eft attachée

, & qui paffe entr’eux longitudinalement.

Cette corde vient chercher la moulure de l’enfu-

ble , & s entortille autour d’elle ; on l’appelle corde

du valet : apres qu’elle a fait plufieurs fours, trois ou

quatre feulement, & pas davantage ; on a une efpece

de morceau dé bois échancré par un bout, &; percé ;

le^trou reçoit la corde de valet, & l’échancrure s’applique

fur la moulure de i’enfuble ; l’autre bout de

ce morceau de bois eft encoché. On pend un poids

^ extrémité encochee, ce poids tire cette extrémité

y & fait tourner l’autre fur la moulure ; l’autre

ne peut tourner fans tirer la corde, la corde ne peut

etre tirée, fans tirer l’enfuble ; & l’enfuple ne peut

etre tiree, fans que la chaîne ne foit tendue ; on appelle

ce morceau de bois qui fait l’office de levier à

l’extrémité de l’enfuble, un valet. Il y a un valet à

1 autre extrémité, fi le valet tire trop, on raccourcit

le levier, en rapprochant le poids d’une coche ôu de

deux plus près de l’enfuble.

En s’y prenant ainfi, on bande la chaîne & la lifiere

à diferétion ; quant aux filets de roquetin , ils

font tendus à diferétion auffi ; .par les petits poids de

plomb qui tiennent à,chaque roquetin, & qu’on fait

toujours affez pefans pour le fervice qu’on en attend.

Voilà maintenant lé inétier tout arrangé, il n’eft

plus queftion que d’une petite opération dont nous

allons parler, pour qu’il foit ce qu’on appelle monté.

Mais avant que de paffer à cela * il ne fera pas hors

de propos de dire un mot de cette multitude de liffes,

de pièces, ou de chaînes.

Nous en avons cinq , & on eh emploie quelquefois

beaucoup davantage.

On voit évidemment qu’ elles partagent ici la chaîne

en cinq parties égales:

Que quand on en baiffe une ; on ne Fait baiffer que

le cinquième de la chaîne, & que pour baiffer toute

la chaîne ^ il faut les faire baiffer toutes.

Il eft encore a propos de favoif ; que fi la premie-

re_ lifté ou la plus voifine du corps répond à la première

marche à droite ; il fi’en eft pas ainfi dés autres.

Voici l’ordre qùe l’on fuit, la première marche ti-

ye la première liffe ; la fécondé marche la quatrième

liffe ; la troifieme marche, la fécondé lifté ; la quatrième

marche, là cinquième liffe ; la cinquième marche

, la troifieme liffe : ainfi de fuite pour cinq liffes $

comme poiir un plu$ grand nombre ; c’ eft-là ce que

les ouvriers appellent pajje de deux en deux.

L ouvrier en travaillant fait jouer ces marches les

unes après les autres, quand il fait le fatin.

Lafixieme marche tire la première liffede poil.

La ùroifteme marche tire la féconde liffe de poil.

Tome X F L

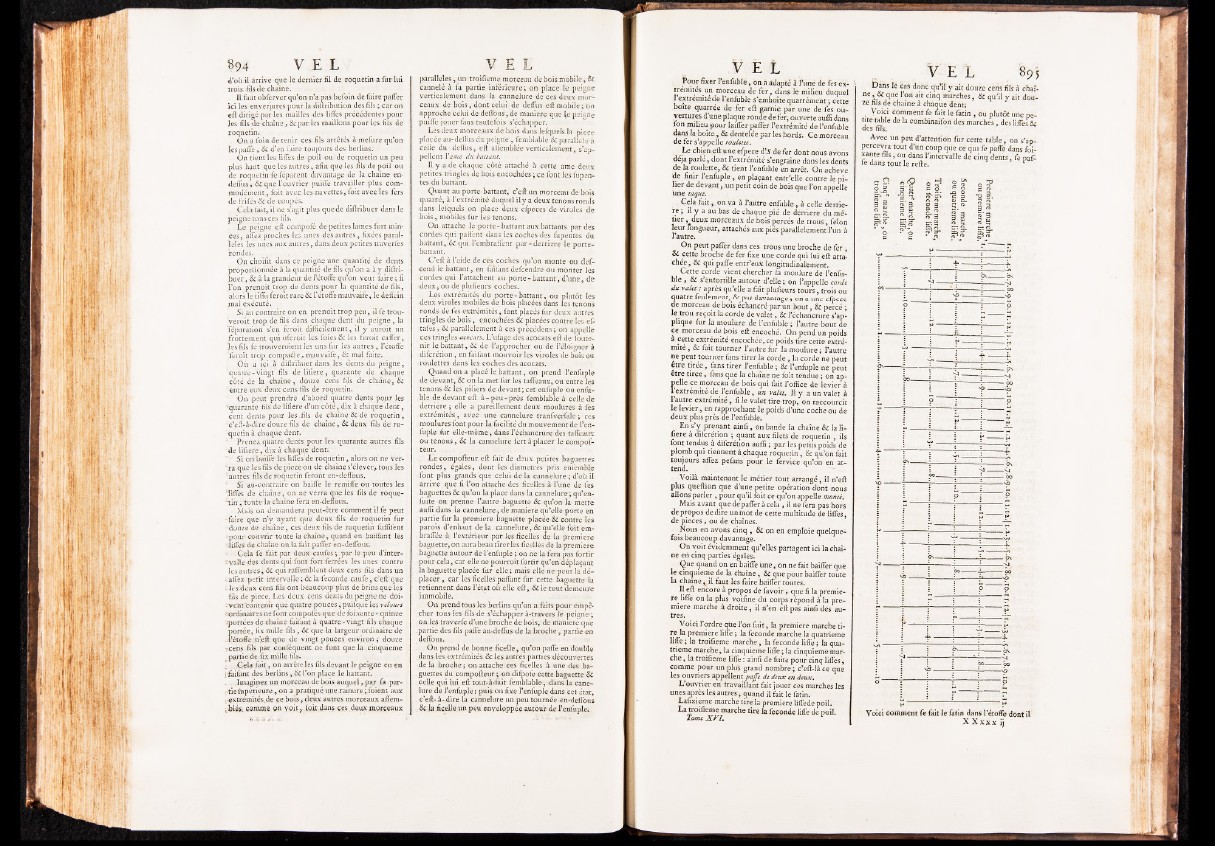

Dans le cas donc qu’il y ait douze cens fils à chaî-

n e , & que l’on ait cinq marches, & qu’il y ait douze

fils de Chaîne à chaque dérit;

. Y°ici Comment fe fait le fatin , ou plutôt une petite

table de la combinaifon des marches, des liffes 5c

des fils.

Avec un peu d’attentioh fur cette table, on s’ap-

percevra tout d’un coup que ce qui fe paffe dans foixante

fils, ou dans l’intervalle de cinq dents, fë pa£

fe dans tout le refte. r

Voici comment fe fait le fatin dans l’étoffe dont il

X X x x x ij