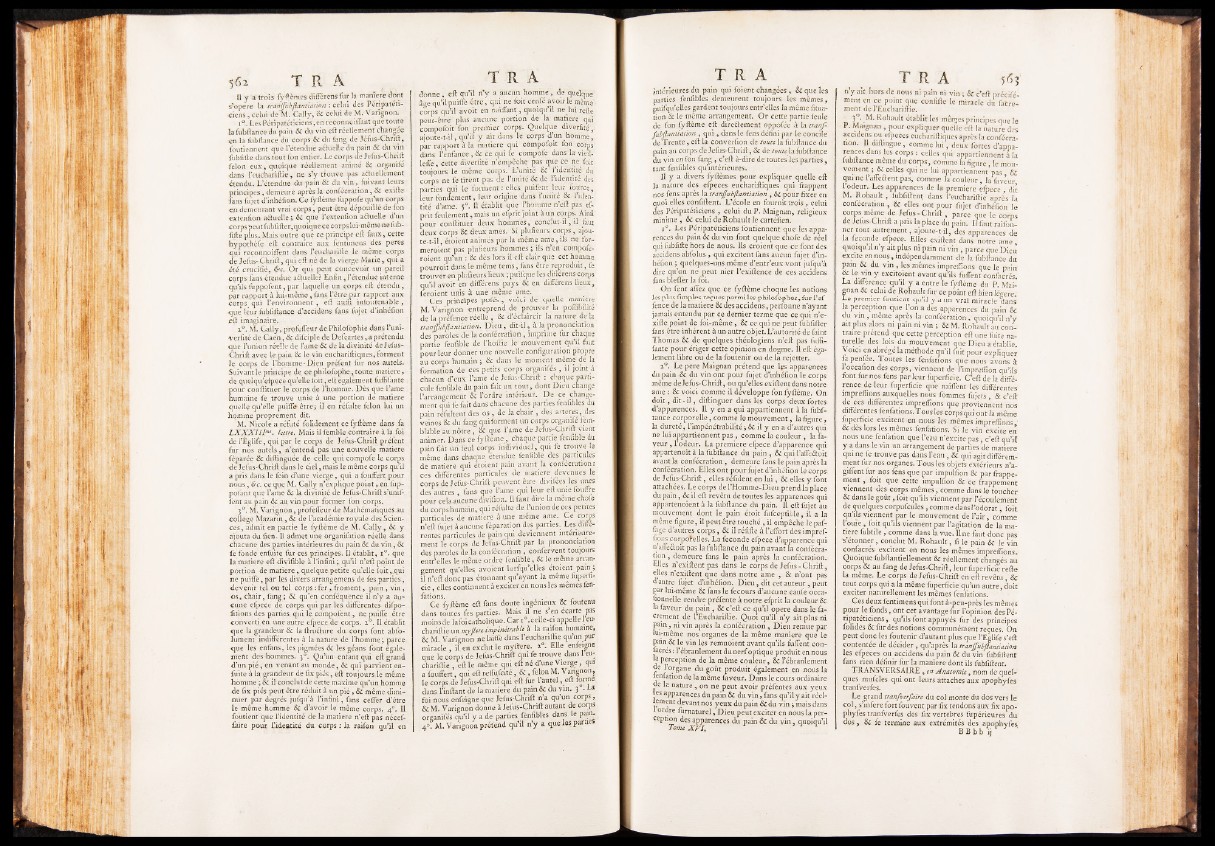

Il y a trois fyftèmes différens fur la maniéré dont

s’opère la tranjj'nbfianùaùon : celui des Peripateti-

ciens , celui de M. Cally, & celui de M. Varignon.

i° . Les Péripatéticiens , en reconneifthnt que toute

la fubftance du pain Sc du vin eft réellement changée

«n la fubftance du corps Sc du fang de Jéfus-Chrift,

foutiennent que l’étendue a&uelle du pain Sc du vin

fubfifte dans tout fon entier. Le corps de Jefiis-Chrift

félon eux, quoique réellement animé Sc organifé

dans l’euchariftie, ne s’y trouve pas ariuellement

étendu. L’étendue du pain Sc du v in , fuivant leurs

principes, demeure après la confecration, & exifte

■ fans fujet d’inhéfion. C e l'yftème fuppofe qu’un corps

en demeurant vrai corps, peut être dépouillé de fon

extenfion aôueile ; Sc que l’extenfion aûuelle d’un

corps peut fublifter,quoique ce corps lui-même nefub-

lifte plus,.Mais outre que ce principe eft faux, cette

hypothèfe eft contraire aux fentimens des peres

qui reçonnoiffent dans l’eucharifte le même corps

de Jefus-Chrift, qui eft né de la vierge Marie, qui a

été crucifié, &ç. Or qui peut concevoir un pareil

corps fans étendue aéluelle? Enfin, l’étendue interne

qu’ils fuppofent, par laquelle un corps eft étendu,

pàr rapport à lui-même,fans fêtre,par rapport aux

corps qui l’environnent , eft aulîi infoutenable ,

que leur fubfiftance d’accidens fans fujet d’inhéfion

eft imaginaire.

i° . M. Cally, profeffeur dePhilofophie dans l’uni-

Verfité de Caen, 8ç difciple de Defçartes, a prétendu

que l’union réelle de l’ame & de la divinité de Jefus-

Chrift avec le pain & le vin euehariftiques., forment

le corps de l’homme-Dieu préfent fur nos autels.

Suivant le principe de ce philolophe, toute matière,

de queiqu’efpeçe qu’elle foit, eft également fufHfante

pour conftituer le corps de l’homme. Dès que l’ame

humaine fe trouve unie, à une portion de matière

quelle qu’elle puiffe être; il en réfulte félon lui un

homme proprement; dit.

M. Nicole a réfuté folidenj,ent ce fyftème dans fa

L X X X I lIme. lettre. Mais il femble contraire à la foi

dé l’Églife, qui par le corps de lefus-Chrift préfent

fur nos autels, n’entend pas une nouvelle matière

féparée Sc diftioguée de celle qui compofe le corps

-de Jefus-Çhrift dans le ciel, mais le même corps qu’il

a pris dans le fein d’une vierge, qui a fouffert pour

nous, &c. cç que M. Cally n’explique point, en fup-

polanc que l’ame Sc la divinité de Jefus-Chrift s’unifient

au pain Sc au. vin pour former fon corps.

30. M. Varignon,profeffeur de Mathématiques au

college Mazarin, Sc de l’académie royale des Sciences,

admit en partie le fyûème de M. C a lly , Sc y

ajouta du fien. Il admet un,e organifation réelle dans

chacune des parties intérieures du pain Sc du v in , Sc

fe fonde enfuite fur ces principes. Il établit, i° . que

la matière eft divifible à l ’infini ; qu’il n’eft point de

portion de matière, quelque petite qu’elle ÎQit,qui

ne puiffe, par les divers arrangemens de fes parties,

devenir tel ou tel corps:fer froment, pain, v in ,

o s , chair, fang ; & qu’en cqnféquence il n’y a aucune

efpeçe de. corps qui par les différentes difpo-

fitions. des parties, q.ui le cdmpofent, ne puiffe être

converti en une autre efpeçe de corps. 20. Il établit

que la grandeur Sc la ftruélure du. corps font abfo-

lument indifférentes à la nature de l'homme; parcet

que les enfans, les pigmées & les géan.s font également

des hommes. 30.- Qu’un enfant qui eft grand

d’un p ié , en venant au monde, Sc qui parvient en-

fuite à la grandeur de fix pies., eft toujours,le même

homme ; Sc il conclut de cette maxime qu’un homme

de fix pies peut être réduit à un pié, & même diminuer

par degrés jufqu’à l’infini, fans ceffer d’être

le même homme & d’avoir le même corps. 40. Il

foutient que Fidentité de la matière n’eft pas nécef-

iâire pour l’identité du corps : la raifon qu’jl en

donne, eft qu’il n’y a aucun homme, de quelque

âge qu’il puiffe être, qui ne foit cenfé avoir le même,

corps qu’il avoit en naiffant, quoiqu’il ne lui relie

peut-être plus aucune portion de la matière qui

compofoit fon premier corps. Quelque diverfité ,-

ajoute-t-il, qu’il y ait dans le corps d’un homme,

par rapport à la matière qui compofoit fon corps

dans l’ enfance, 8c ce qui fe compofe dans la*vieil-

lell'e, cette diverfité n’empêche pas que ce ne foit

toujours, le même corps. Limite 8c 1 identité du

corps ne fe tirent pas de l’unité 8c de l’identité des

parties qui le forment : elles, puifent leui* fotfrce,

leur fondement, leur origine dans l’unité & l’identité

d’ame. 50. Il établit que l’homme n’eft pas' ef-

prit feulement, mais un efprit joint à un corps. Ainfi

pour conftituer deux hommes, conclut-il, iLfaut

deux corps 8c deux âmes. Si plufieurs corps, ajoute

t-il , étoient animés par la même ame, ils ne fbr-

meroient pas plufieur-s hommes ; ils n’en compofe-

roient qu’un : 8c dès lors il eft clair que cet homme,

pourroit dans, le même tems, fans être reproduit, le

trouver en plufieurs lieux ; puifque les différens corps

qu’il avoit en différens pays Sc en différens lieux,

feroient unis à une même ame;.

Ces principes pôles y voici de quelle maniéré

M. Varignon entreprend de prouver la pofffbiîïté

de la prefence réelle , 8c d’éclaircir la nature de la

tranfjubftantiation. Dieu , dit-il, à la prononciation

des paroles de la confécration , imprime fur chaque'

partie fenfible de Fhoftie le mouvement qu’il finit

pour leur donner une nouvelle configuration propre

au corps humain ; 8c dans le moment même de la

formation de ces petits corps organifës , il joint à

chacun d’eux l’ame de lefus-Chrift : chaque particule

fenfible du pain fait un tout, dont Dieu, change

l’arrangement 8c l’ordre intérieur. De ce changement

qui fe fait dans chacune des parties fenfibles du

pain refultent des os , de la chair , des a itérés, des

veines 8c du fang qui forment un Corps organifé fem-

blable;au nôtre, 8c que l’ame de lefus-Chrift Vient

animer. Dans ce fyftème, chaque partie fenfible du

pain fait un fèul corps individuel, qui fe trouve le

même dans chaque étendue ienfible des particules

de matière qui étoient pain avant la confecration.

ces différentes particules de matière devenues le

corps de lefus-Chrift peuvent être divifées les unes

des autres , fans que Famé qui leur eft unie foufffe

pour ce la-aucune divifion. IL faut dire la même chofe

du corps humain, qui réfulte dé l’union de ces petites

particules de matière à une même ame. Ce corps

n’eft fujet à aucune féparation des parties. Les differentes

particules de pain qui deviennent intérieurement

le corps de lefus-Chrift par la prononciation

des paroles de la-confecration , çonfervent toujours

entr’ elles le même ordre fenfible, & le même arrangement

qu’elles avoient lorfqu elles etoient pain ;

il n’eft donc pas étonnant qu’ayant la meme fupeifi-;

c ie , elles continuent à exciter en nous les mêmes fen-

falions. - # . •

Ce fyftème eft fans doute ingénieux 8c loutenu

dans toutes fes parties. Mais il ne s’en écarte pas

moinsde lafoicatholique. Car i°.celle-ci appelle l eur

chariftie un myfiere impénétrable à la raifon. humaine,

8c M. Varignon ne laiffe dans l’euchariftie qu’uni pur

miracle , il en exclut le myftëre. i° . Elle enfeigne

que le corps de lefus-Chrift qui fe trouve dans 1 eu-

chariftie eft le même qui eft né d’une Vierge , qui

a ïouffert’, qui eft reffùfcité, & , félon M. Varignon,

le corps de Jefus-Chrift qui eft fur l’autel, eft forme,

dans l’inftant de la matière du pain 8c du vin. 3 . La

foi nous enfeigne que Jefus-Chrift n’a qu’un corps,

& M. Varignon donne à Jefus-Chrift autant de corps

organifés qu’il y a de parties fenfibles dans, le pauv

4°. M. Varignon prétend qu’il' n’y a que las parties

intérieures dit pain qui foient changées , 8c que les

parties fenfibles demeurent toujours les mêmes,

puifqu’elles gardent toujours entr’elles la même fitua-

tion Ô£ le même arrangement. Or cette partie feule

de fon fyftème eft directement oppofée à la tranf-

fubftanùation , q u i, dans le fens défini par le concile

de Trente, eft la converfion de toute la fubftance du

pain au corps de Jefus-Chrift, 8c de toute la fubftance

du vin en fon fang , c’eft à-dire de toutes les parties,

tant fenfibles qu’intérieures.

Il y a divers fyftèmes pour expliquer quelle eft

la nature des efpeces euehariftiques qui frappent

nos fens après la tranjjubflantiation , & pour fixer en

quoi elles confiftent. L’école en fournit trois, celui

des Péripatéticiens , celui du P. Maignan, religieux

minime , 8c celui de Rohault le cartéfien.

i°. Les Péripatéticiens foutiennent que les apparences

du pain 8c du vin font quelque chofe de réel

qui fubfifte hors de nous. Ils croient que ce font des

accidens abfolus , qui excitent fans aucun fujet d’inhéfion

; quelques-uns même d’entr’eux vont jufqu’à

dire qu’on ne peut nier l ’exiftence de ces accidens

fans blefler la foi.

On fent affez que ce fyftème choque les notions

les plus fimples reçues parmi les philofophes, fur l’ef-

fence de la matière 8c des accidens, perfonne n’ayant

jamais entendu par ce dernier terme que ce qui n’e-

xifte point de foi-même, 8c ce qui ne peut fubfifter

fans être inhérent à un autre objet. L’autorité de faint

Thomas 8c de quelques théologiens n’eft pas fuffi-

fante pour ériger cette opinion en dogme. Il eft également

libre ou de la foutenir ou de la rejetter.

20. Le pere Maignan prétend que lgs apparences

du pain -8c du vin ont pour fujet d’inhéfion le corps

même de Jefus-Chrift, ou qu’elles exiftent dans notre

ame : 8c voici comme il développe fon fyftème. On

do it, dit - i l , diftinguer dans les corps deux fortes

d’apparences. Il y en a qui appartiennent à la fubftance

corporelle, comme le mouvement, la figure,

la dureté, l’impénétrabilité ; 8c il y en a d’autres qui

ne lui appartiennent pas, comme la couleur , la faveur

, l’odeur. La première efpeçe d’apparence qui

appartenolt à la fubftance du pain , 8c qui l’affe&oit

avant la confécration, demeure fans le pain après la

confécration. Elles ont pour fujet d’inhéfion le corps

de Jefus-Chrift, elles réfident en lu i, 8c elles y font

attachées. Le corps de l’Homme-Dieu prend la place

du pain, 8c il eft revêtu de toutes les apparences qui

appartenoient à la fubftance du pain. Il eft fujet au

mouvement dont le pain étoit fufceptible, il a la

même figure, il peut être touché , il empêche le paf-

fage d’autres corps, 8c il réfifte à l’effort des impref-

fions corporelles. La fécondé efpeçe d’apparence qui

n’affe&oit pas la fubftance du pain avant la confécration

, demeure fans le pain après la confécrafion.

Elles n’exiftënt pas dans le corps de Jefus-Chrift,

elles n’exiftent que dans notre ame , & n’ont pas

d’autre fujet d’inhéfion. Dieu , dit cet auteur, peut

par lui-même 8c fans le fecours d’aucune caufe occasionnelle

rendre préfente à notre efprit la couleur 8c

la faveur du pain , 8c c ’eft ce qu’il opéré dans le fa-

crement de l’Euchariftie. Quoi qu’il n’y ait plus ni

pain, ni vin après la confécration , Dieu remue par

lui-même nos organes de la même maniéré que le

pain 8c le vin les remuoient avant qu’ils fiiftent consacres

: l’ébranlement du nerf optique produit en nous

la perception de la même couleur, 8c l’ébranlement

î-e ! °.rëane du goût produit également en nous la

leniation de la meme laveur. Dans le cours ordinaire

de la nature , on ne peut avoir préfentes aux yeux

les apparences du pain 8c du vin, fans qu’il y ait réellement

devant nos yeux du pain 8c du vin ; mais dans

1 ordre furnaturel, Dieu peut exciter en nous la per-

eeption des apparences du pain 8c du v in , quoiqu’il

Tome XVI,

n’y ait hors de nous ni pam ni vin ; & c’eft précifé-

ment en ce point que confifte le miracle du fatre-

ment de l’Euchariftie.

_ 3°- /d- Rohault établit les rnênjes principes que le

P. Maignan , pour expliquer quelle eft la nature des

accidens ou efpeces euehariftiques après la confécra-

Mmi If diftingue, comme lu i, deux fortes d’apparences

dans les corps : celles qui appartiennent a la

luhftance meme du corps, comme la figure, le mouvement

; & celles qui ne lui appartiennent5pas 6c

qut ne l’affeftent pas, comme la couleur, la faveur

l’odeur.,Les apparences.dé la première efpeçe, dit

M. Rohault, lubfiftént dans l’euchàriffie après la

confécration , & elles ont pour fujet d’inhéfion le

corps même des Jefus - Chrift , parce que le corps

de Jefus-Chrift a pris la place du pain. I f faut raifon-

ner tout autrement, ajoute-t-il, des apparences de

la fécondé efpeçe. Elles exiftent dans notre ame

quoiqu’il n’y ait plus ni pain ni vin , parce que Dieu

excite en nous, indépendamment de la fubftance du

pam & du vin , les mêmes imptefiions‘que le pain

^ 'i’n y excitoient avant qu’ils fuirent confâcrés.

La différence qu’il y a entré le fyftème du P. Mài-

gnan & celui de Rohaultfur ce point eft bien légère '

Le premier foutient qu’il y.ü un vrai miracle dans

la perception que l’on a des apparences du pain Sc

du vin , même après la confécration-, quoiqu’il n’y

aitplns alors ni pain ni vin ; & M .Rohaùlt lu c o n traire

prétend que cette perception eft une fuite na-

turelle.des loesSdu mouttement que Dieu'a'établie

Voici en abrégé la méthode qu’il foit pour expliquer

fa penfee. Toutes les fenfations que nous avons à

l’occàfion des corps, viennent de l’impielEon qu’ils

font.fur nos feus par leur fuperficie. C ’eft de là différence,

de leur fuperficie que naiffent les différentes

împreffions auxquelles nous femmes fujets , & c’eft

de ces differentes impreflions que proviennent nos

différentes fenfations. Tous les corps qui ont la même

fuperficie excitent en nous les mêmes impreflions ’

& dès lors les mêmes fenfations. Si le vin excite en

nous une fenfation que l’eau n’excite pas, c’eft qu’il

y a dans le vin un arrangement de-parties de matière

qui ne fe trouve pas dans l’eau , Sc qui agit différemment

iur nos organes. Tous les objets extérieurs n’a-

giffent fur nos fens que par impulfion Sc par frappement

, foit que cette impulfion & ce frappement

viennent des corps mêmes, comme dans le toucher

Sc dans le goût, foit qu’ils viennent par l’écoulement

de quelques corpufciïles, comme dans l’odorat, foit

qu’ils viennent par le mouvement de l’air, comme

l’ouïe , foit qu’ils viennent par l’agitation de la matière

fubtile , comme dans la vue. Ilne faut donc pas

•s’étonner, conclut M. Rohault, fi le pain & le vin

confâcrés excitent en nous les mêmes impreffions.

Quoique fubftantiellement Sc réellement changés au

corps Sc au fang de Jefus-Chrift, leur fuperficie refte

la même. Le corps de Jefus-Chrift en eft revêtu, &

tout corps qui a la meme fuperficie qu’un autre, doit

exciter naturellement les mêmes fenfations.

Ces deux fentimens qui font à-peu-près les mêmes

pour le fonds, ont cet avantage fur l’opinion des Pé-

ripateticiens, qu ils font appuyés fur des principes

foüdes & fur des notions communément reçues. On

peut donc les foutenir d’autant plus que l’Eglife s’eft

contentée de décider , qu’après la tranjfubfîantiation

les efpeces ou accidens du pain Sc du vin fubfiftent

fans rien définir fur la maniéré dont ils fubfiftent.

TRANSVERSAIRE , en Anatomie, nom de quelques

mufcles qui ont leurs attaches aux apophyfes

tranfverfes.

Le grand tranfverfaire du col monte du dos vers le

co l, s’infere fort fouvent par fix tendons aux fix apophyfes

tranfverfes des fix vertebres fupérieures du

dos, Sc fe termine aux extrémités des apophyfes

BBb b i j