niques du lac. La côte d’érosion existera donc sur toute la longueur

de la rive qui n’est pas occupée par les deltas des affluents.

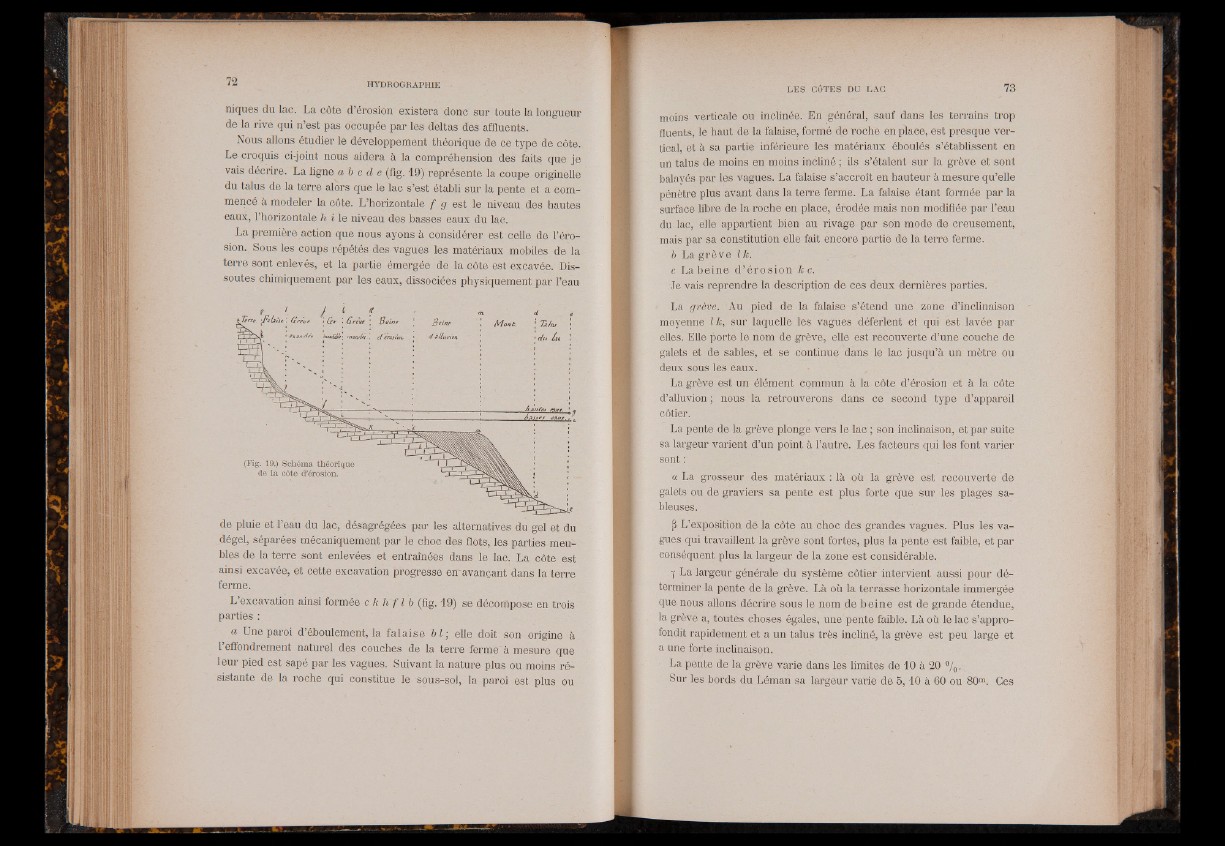

Nous allons étudier le développement théorique de ce type de côte.

Le croquis ci-joint nous aidera à la compréhension des faits que je

vais décrire. La ligne a b e d e (fig. 19) représente la coupe originelle

du talus de la terre alors que le lac s ’est établi sur la pente et a commencé

à modeler la côte. L’horizontale f g est le niveau des hautes

eaux, l’horizontale h i le niveau des basses eaux du lac.

La première action que nous ayons à considérer est celle de l’érosion.

Sous les coups répétés des vagues les matériaux mobiles de la

te rre sont enlevés, et la partie émergée de la côte est excavée. Dissoutes

chimiquement par les eaux, dissociées physiquement par l’eau

de pluie et l’eau du lac, désagrégées par les alternatives du gel et du

dégel, séparées mécaniquement par le choc des flots, les parties meubles

de la te rre sont enlevées et entraînées dans le lac. La côte est

ainsi excavée, et cette excavation progresse en'avançant dans la terre

ferme.

L’excavation ainsi formée c k h f l b (fig. 19) se décompose en trois

parties :

a Une paroi d’éboulement, la f a la is e b l; elle doit son origine à

l’effondrement naturel des couches de la te rre ferme à mesure que

leur pied est sapé par les vagues. Suivant la nature plus ou moins résistante

de la roche qui constitue le sous-sol, la paroi est plus ou

moins verticale ou inclinée. En général, sauf dans les terrains trop

fluents, le haut de la falaise, formé de roche en place, est presque vertical,

et à sa partie inférieure les matériaux éboulés s’établissent en

un talus de moins en moins incliné ; ils s ’étalent sur Ja grève et sont

balayés par les vagues. La falaise s’accroît en hauteur à mesure qu’elle

pénètre plus avant dans la te rre ferme. La falaise étant formée par la

surface libre de la roche en place, érodée mais non modifiée par l’eau

du lac, elle appartient bien au rivage par son mode de creusement,

mais par sa constitution elle fait encore partie de la te rre ferme.

b La g r è v e Ik.

c L a b e in e d ’é r o s io n k c.

Je vais reprendre la description de ces deux dernières parties.

La grève. Au pied de la falaise s’étend une zone d’inclinaison

moyenne Ik , sur laquelle les vagues déferlent et qui est lavée par

elles. Elle porte le nom de grève, elle est recouverte d’une couche de

galets et de sables, et se continue dans le lac jusqu’à un mètre ou

deux soùs les eaux.

La grève est un élément commun à la côte d’érosion et à la côte

d’alluvion ; nous la retrouverons dans ce second type d’appareil

côtier.

La pente de la grève plonge vers le lac ; son inclinaison, et par suite

sa largeur varient d’un point à l’autre. Les facteurs qui les font varier

sont :

a La grosseur des matériaux : là où la grève est recouverte de

galets ou de graviers sa pente est plus forte que sur les plages sableuses.

p L’exposition dé la côte au choc des grandes vagues. Plus les vagues

qui travaillent la grève sont fortes,_plus la pénté est faible, et par

conséquent plus la largeur de la zone est considérable.

f La largeur générale du système côtier intervient aussi pour déterminer

la pente de la grève. Là où la terrasse horizontale immergée

que nous allons décrire sous le nom de b e in e est de grande étendue,

la grève a, toutes choses égales, une pente faible. Là où le lac s’approfondit

rapidement et a un talus très incliné, la grève est peu large et

a une forte inclinaison.

La pente de la grève varie dans les limites de 10 à 20 °/0. ;

Sur les bords du Léman sa largeur varie de 5 ,1 0 à 60 ou 80m. Ces