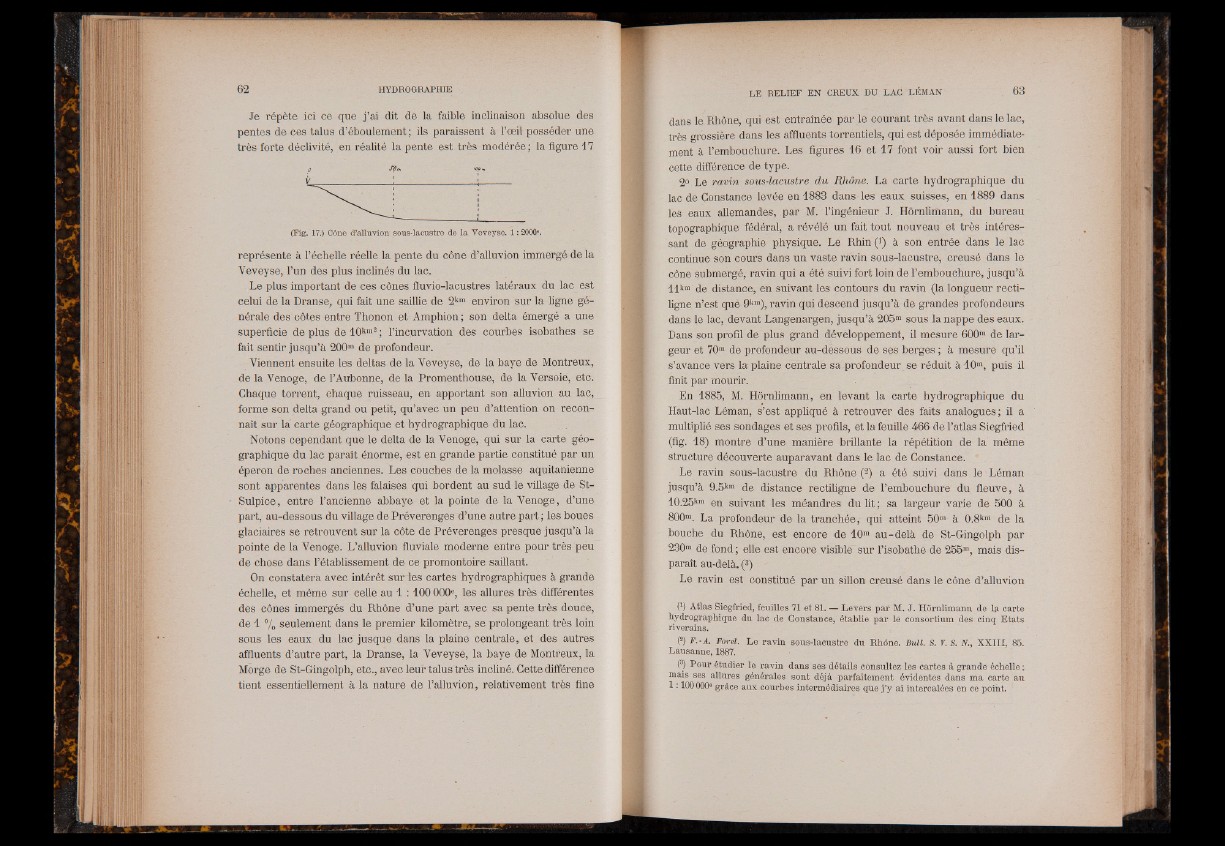

Je répète ici ce que j’ai dit de la faible inclinaison absolue des

pentes de ces talus d’éboulement ; ils paraissent à l’oeil posséder une

très forte déclivité, en réalité la pente est très modérée; la figure 17

représente à l’échelle réelle la pente du cône d’alluvion immergé de la

Veveyse, l’un des plus inclinés du lac.

Le plus important de ces cônes fluvio-lacustres latéraux du lac est

celui de la Dranse, qui fait une saillie de 2km environ sur la ligne générale

des côtes entre Thonon et Amphion; son delta émergé a une

superficie de plus de 10km2 ; l’incurvation des courbes isobathes se

fait sentir jusqu’à 200™ de profondeur.

Viennent ensuite les deltas de la Veveyse, de la baye de Montreux,

de la Venoge, de l’Aubonne, de la Promenthouse, de la Versoie, etc.

Chaque torrent, chaque ruisseau, en apportant son alluvion au lac,

forme son delta grand ou petit, qu’avec un peu d’attention on reconnaît

sur la carte géographique et hydrographique du lac.

Notons cependant que le delta de la Venoge, qui sur la carte géographique

du lac paraît énorme, est en grande partie constitué par un

éperon de roches anciennes. Les couches de la molasse aquitanienne

sont apparentes dans les falaises qui bordent au sud le village de St-

Sulpice, entre l’ancienne abbaye et la pointe de la Venoge, d’une

part, au-dessous du village de Préverenges d’une autre part ; les boues

glaciaires se retrouvent sur la côte de Préverenges presque jusqu’à la

pointe de la Venoge. L’alluvion fluviale moderne entre pour très peu

de chose dans l’établissement de ce promontoire saillant.

On constatera avec intérêt sur les cartes hydrographiques à grande

échelle, et même sur celle au 1 :100 000e, les allures très différentes

des cônes immergés du Rhône d’une part avec sa pente très douce,

de 1 % seulement dans le premier kilomètre, se prolongeant très loin

sous les eaux du lac jusque dans la plaine centrale, et des autres

affluents d’autre part, la Dranse, la Veveyse, la baye de Montreux, la

Morge de St-Gingolph, etc., avec leur talus très incliné. Cette différence

tient essentiellement à la nature de l’alluvion, relativement très fine

dans le Rhône, qui est entraînée par le courant très avant dans le lac,

très grossière dans les affluents torrentiels, qui est déposée immédiatement

à l’embouchure. Les figures 16 et 17 font voir aussi fort bien

cette différence de type.

2° Le ravin sous-lacustre du Rhône. La carte hydrographique du

lac de Constance levée en 1883 dans les eaux suisses, en 1889 dans

les eaux allemandes, par M. l’ingénieur J. Hôrnlimann, du bureau

topographique fédéral, a révélé un fait tout nouveau et très intéressant

de géographie physique. Le Rhin (*) à son entrée dans le lac

continue son cours dans un vaste ravin sous-lacustre, creusé dans le

cône submergé, ravin qui a été suivi fort loin de l’embouchure, jusqu’à

l l km de distance, en suivant les contours du ravin (la longueur recti-

ligne n’est que 9km), ravin qui descend jusqu’à de grandes profondeurs

dans le lac, devant Langenargen, jusqu’à 205m sous la nappe des eaux.

Dans son profil de plus grand développement, il mesure 600m de largeur

et 70m de profondeur au-dessous de ses berges ; à mesure qu’il

s’avance vers la plaine centrale sa profondeur se réduit à 40m, puis il

finit par mourir.

En 1885, M. Hôrnlimann, en levant la carte hydrographique du

Haut-lac Léman, s ’est appliqué à retrouver des faits analogues; il a

multiplié ses sondages et ses profils, et la feuille 466 de l’atlas Siegfried

(fig. 18) montre d’une manière brillante la répétition de la même

structure découverte auparavant dans le lac de Constance.

Le ravin sous-lacustre du Rhône (2) a été suivi dans le Léman

jusqu’à 9.5km de distance rectiligne de l’embouchure du fleuve, à

10.25km en suivant les méandres du lit ; sa largeur varie de 500 à

800m. La profondeur de la tranchée, qui atteint 50m à 0.8km de la

bouche du Rhône, est encore de 10m au -d e là de St-Gingolph par

230m de fond ; elle est encore visible sur l’isobathe de 255m, mais disparaît

au-delà. (3)

Le ravin est constitué par un sillon creusé dans le cône d’alluvion

(*) Atlas Siegfried, feuilles 71 et 81. — Levers par M. J. Hôrnlimann de la carte

hydrographique du lac de Constance, établie par le consortium des cinq Etats

riverains.

(2) F.-A. Forel. Le ravin sous-lacustre du Rhône. Bull. S. V. S. N., XXIII, 85.

Lausanne, 1887.

(3) Pour étudier le ravin dans ses détails consultez les cartes à grande échelle ;

mais ses allures générales sont déjà parfaitement évidentes dans ma carte au

1:100000® grâce aux courbes intermédiaires que j’y ai intercalées en ce point.