.paaren an ist kein Unterschied in der Verteilung und Form der Borsten zwischen beiden Larven

mehr zu bemerken. Dabei ähnelt aber die Bewaffnung der vorhergehenden Stadien der planktogenen.

Larve schon sehr diesem Zustand, während er von den nereidogenen gleichsam erst Schritt für Schritt;

erworben wird. So ist z. B. die homogomphe Sichelborste (Ösenborste) im oberen Ast bei den planktogenen

Larven bereits auf dem 8-Buderstadium, und zwar schon im 7. Euder vorhanden. Sie bleibt

in diesem Ruder aber nur bis zum 10-Ruderstadium, so daß die jungen Würmer beider Entwicklungsarten

mit 11 Rudern auch hierin völlig übereinstimmen.

Nachdem wir nun so die Entwicklung der nereidogenen und der planktogenen Larven bis zu

dem Stadium verfolgt haben, wo beide, trotz der anfänglich zwischen ihnen obwaltenden Unterschiede,

die völlige Übereinstimmung in ihrem Bau erreichen, können wir uns zu dem nächsten Abschnitt

wenden, der von dem weiteren Wachstum, der Geschlechtsreife, und den mit diesem Zustanjä

verbundenen Veränderungen handeln soll.

II. Wachstum, Geschlechtsreife und Metamorphose.

A. Wachstum.

Obwohl der innere Bau der jungen Würmer mit 10 borstentragenden Segmenten im Prinzip

wenigstens seine definitive Gestaltung bereits aufweist, so daß die einzelnen Organe, die alle schon

in mehr oder weniger weit entwickelten Anlagen vorhanden sind, sich nur noch zu vergrößern und zu

entfalten brauchen, so unterscheidet sich ihr Borst en k l e i d doch noch sehr von dem der erwachsenen

Individuen. Es ist überhaupt kaum möglich, von einer definitiven Borstenbewaffnung bei Nereis

dumerüii zu sprechen, da sich die Anordnung und auch die Formen der Borsten, abgesehen von deren

Größenzunahme, ständig ändern. Allerdings bewahrt das Borstenkleid dieser Tiere während eines

langdauernden mittleren Lebensabschnittes ein einigermaßen konstantes Aussehen, so daß das Vorkommen

einzelner bestimmter Borstenformen so vor allem der homogomphen Sicheln in dem oberen

Ast der weiter hinten gelegenen Ruder, sowohl von C l a p a r e d e (1870) als auch von neueren

Autoren mit Recht als eines der zur sicheren Bestimmung der Art wichtigen Merkmale angesehen

wird. — Ehe wir uns daher mit dem eigentlichen Wachstum der Nereis dumerüii beschäftigen, sollen

hier zunächst noch die weiteren Veränderungen am Borstenkleid besprochen werden.

Wie aus den Borstentabellen auf Seite 52 und 53 hervorgeht, besitzen die jungen Würmer mit 14

Ruderpaaren dreierlei verschiedene Borstenformen, nämlich homogomphe Gräten- und Sichelborsten

und heterogomphe Sichelborsten. Während im oberen Ast vom 3. Ruder an erst 4, dann 3 homogomphe

Grätenborsten stehen, zu denen vom 8. Ruder an je eine homogomphe Sichelborste tritt,

herrschen im unteren Aste die Sichelborsten und unter diesen die heterogomphen vor. Das nachstehende

Schema zeigt die Borstenanordnung in einigen Rudern einer nereidogenen Nereis dumerilii

mit I5V2 Rudern:

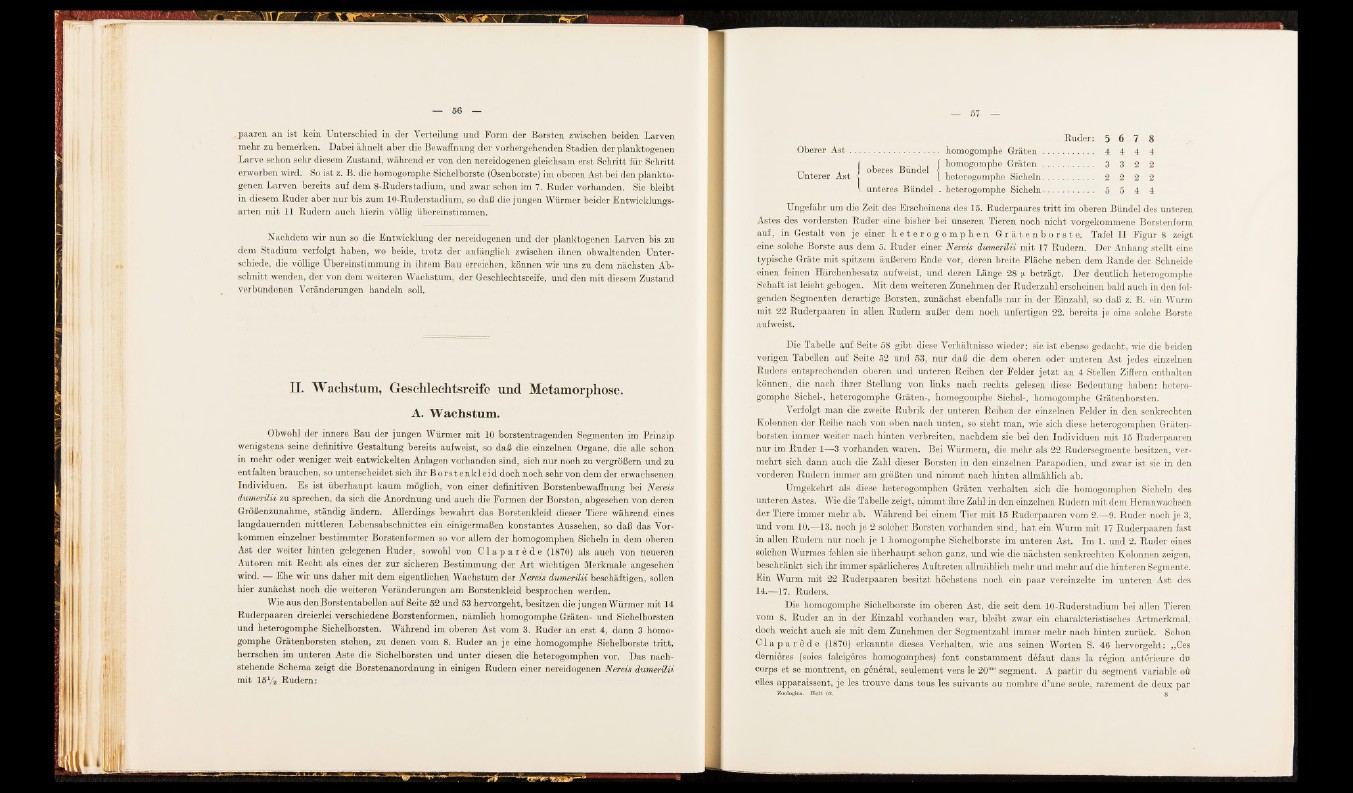

Ruder: 5 6 7 8

Oberer A s t.................................... homogomphe G rä te n ...................... 4 4 4 4

( -l t» i i i homogomphe Gräten t t j. * . I oberes Bündel ■ ■ r _ HÊÊÊSÊ ............. 3 3 2 2 unterer Ast ( heterogomphe Sicheln....................... 2 2 2 2

v unteres Bündel . heterogomphe Sicheln....................... 5 5 4 4

Ungefähr um die Zeit des Erscheinens des 15. Ruderpaares tritt im oberen Bündel des unteren

Astes des vordersten Ruder eine bisher bei unseren Tieren noch nicht vorgekommene Borstenform

auf, in Gestalt von je einer h e t e r o g o m p h e n G r ä t e n b o r s t e . Tafel I I Figur 8 zeigt

eine solche Borste aus dem 5. Ruder einer Nereis dumerüii mit 17 Rudern. Der Anhang stellt eine

typische Gräte mit spitzem äußerem Ende vor, deren breite Fläche neben dem Rande der Schneide

einen feinen Härchenbesatz auf weist, und deren Länge 28 beträgt. Der deutlich heterogomphe

Schaft ist leicht gebogen. Mit dem weiteren Zunehmen der Ruderzahl erscheinen bald auch in den folgenden

Segmenten derartige Borsten, zunächst ebenfalls nur in der Einzahl, so daß z. B. ein Wurm

mit 22 Ruderpaaren in allen Rudern außer dem noch unfertigen 22. bereits je eine solche Borste

aufweist.

Die Tabelle auf Seite 58 gibt diese Verhältnisse wieder; sie ist ebenso gedacht, wie die beiden

vorigen Tabellen auf Seite 52 und 53, nur daß die dem oberen oder unteren Ast jedes einzelnen

Ruders entsprechenden oberen und unteren Reihen der Felder jetzt an 4 Stellen Ziffern enthalten

können, die. nach ihrer Stellung von links nach rechts gelesen diese Bedeutung haben: heterogomphe

Sichel-, heterogomphe Gräten-, homogomphe Sichel-, homogomphe Grätenborsten.

Verfolgt man die zweite Rubrik der unteren Reihen der einzelnen Felder in den senkrechten

Kolonnen der Reihe nach von oben nach unten, so sieht man, wie sich diese heterogomphen Grätenborsten

immer weiter nach hinten verbreiten, nachdem sie bei den Individuen mit 15 Ruderpaaren

nur im Ruder 1—3 vorhanden waren. Bei Würmern, die mehr als 22 Rudersegmente besitzen, vermehrt

sich dann auch die Zahl dieser Borsten in den einzelnen Parapodien, und zwar ist sie in den

vorderen Rudern immer am größten und nimmt nach hinten allmählich ab.

Umgekehrt als diese heterogomphen Gräten verhalten sich die homogompheu Sicheln des

unteren Astes. Wie die Tabelle zeigt, nimmt ihre Zahl in den einzelnen Rudern mit dem Heranwachsen

der Tiere immer mehr ab. Während bei einem Tier mit 15 Ruderpaaren vom 2 .-9 . Ruder noch je 3,

und vorn 10.—13. noch je 2 solcher Borsten vorhanden sind, hat ein Wurm mit 17 Ruderpaaren fast

in allen Rudern nur noch je 1 homogomphe Sichelbörste im unteren Ast. Im 1. und 2. Ruder eines

solchen Wurmes fehlen sie überhaupt schon ganz, und wie die nächsten senkrechten Kolonnen zeigen,

beschränkt sich ihr immer spärlicheres Auftreten allmählich mehr und mehr auf die hinteren Segmente.

Ein Wurm mit 22 Ruderpaaren besitzt höchstens noch ein paar vereinzelte im unteren Ast des

14.—17. Ruders.

Die homogomphe Sichelborste im oberen Ast, die seit dem 10-Ruderstadium bei allen Tieren

vom 8. Ruder an in der Einzahl vorhanden war, bleibt zwar ein charakteristisches Artmerkmal,

doch weicht auch sie mit dem Zunehmen der Segmentzahl immer mehr nach hinten zurück. Schon

C l a p a r è d e (1870) erkannte dieses Verhalten, wie aus seinen Worten S. 46 hervorgeht: „Ces

dernières (soies falcigères homogomphes) font constamment défaut dans la région antérieure du

corps et se montrent, en général, seulement vers le 20me segment. A partir du segment variable où

elles apparaissent, je les trouve dans tous les suivants au nombre d’une seule, rarement de deux par

Zoologica. H e ft 62. g