richtet, so daß das Tier vor kleineren Feinden tatsächlich geschützt erscheint. Eine andere

Funktion als die einer SchutzwafEe haben die embryonalen Borsten der Nectochaeta wohl nicht.

Sicherlich sind sie keine Fortbewegungsorgane; zur Erleichterung des Schwebens dienen sie auch

nicht in erster Linie, wie schon aus der eben beschriebenen für diesen Zweck unpraktischen Form

und Anordnung hervorgeht. Dafür, daß sie einen Schutz des Tieres bedeuten, spricht auch die

Tatsache, daß die Larven noch später, nachdem sie sich bereits am Boden befinden, auf einen Reiz

hin ihre Borsten spreizen.

Schon am 5. Tage nach der Befruchtung sanken in der Kultur No. 11 viele dieser Larven zu

Boden, andere schwammen noch am 7. Tage an der Oberfläche des Wassers. Von den Nectochaeten

der Zuchten No. 19 und 20 befanden sich am 6. Tage noch keine am Boden; eine Anzahl Larven der

Kultur No. 16 lebten am 9. Tage noch pelagisch, und erst am 13. Tage waren alle von der Wasseroberfläche

verschwunden und hatten den Boden ihres Gefäßes erreicht. Die Zeit, welche die plankto-

genen Larven pelagisch zubringen, ehe sie beginnen sich zu Boden sinken zu lassen, schwankt also

zwischen fünf und zehn Tagen nach der Befruchtung. Da aber, wie wir noch sehen werden, die befruchteten

Eier der Tiere auf den Meeresboden oder jedenfalls wenigstens in die Tiefe sinken, und

die sich entwickelnden Nectochaeten mit Hilfe ihrer positiven Phototaxis die Oberfläche erst wieder

zu erreichen streben müssen, so erklärt es sich, daß man so selten Nectochaeten im Oberflächenplankton

antrifft. Nach der Einteilung H a e c k e 1 s muß man die Lycoriden-Nectochaeten zu den

meroplanktonischen Formen rechnen. Über das Vorkommen von Lycoridenlarven im Plankton

berichten H a e c k e r (1896 und 1898) und L e s c h k e (1903), von denen der letztere (S. 132) die

wahrscheinlich Nereis dumerilii angehörenden, im Plankton der Kieler Föhrde gefangenen Nectochaeten

beschreibt.

Die drei borstentragenden Segmente der Nectochaeta entsprechen genau den drei borstentragenden

Segmenten, welche zuerst und gleichzeitig bei der nereidogenen Larve auftreten, d. h. das erste

von ihnen wird zu dem Segment der II. Fühlercirren, dem sogenannten Buccalsegment, während

die beiden anderen das definitive Rudersegment 1 resp. 2 repräsentieren. Nach unserer hier vorgeschlagenen

Numerierung besitzt also die auf den Boden gesunkene Larve (1 + ) 2 borstentragende

Segmente, und entspricht somit der eben aus der Eihülle geschlüpften künstlich gezüchteten, d. h.-

außerhalb der Mutterröhre herangewachsenen nereidogenen Larve, die wir vorher näher kennen

lernten. Obwohl nun auch der innere Bau beider Larven der gleiche ist, so sind die. Tiere doch in

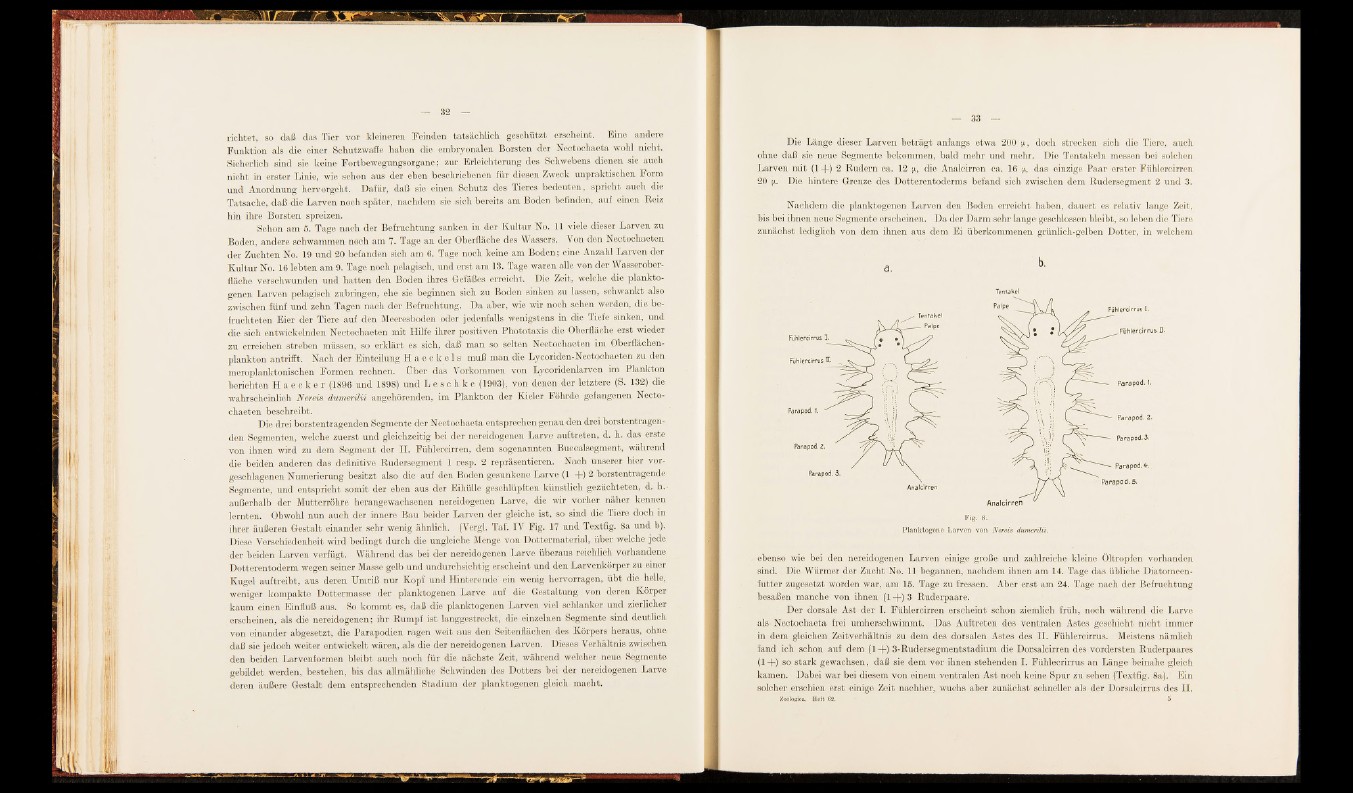

ihrer äußeren Gestalt einander sehr wenig ähnlich. (Vergl. Taf. IV Fig. 17 und Textfig. 8a und b).

Diese Verschiedenheit wird bedingt durch die ungleiche Menge von Dottermaterial, über welche jede

der beiden Larven verfügt. Während das bei der nereidogenen Larve überaus reichlich vorhandene

Dotterentoderm wegen seiner Masse gelb und undurchsichtig erscheint und den Larvenkörper zu einer

Kugel auftreibt, aus deren Umriß nur Kopf und Hinterende ein wenig hervorragen, übt die helle,

weniger kompakte Dottermasse der planktogenen Larve auf die Gestaltung von deren Körper

kaum einen Einfluß aus. So kommt es, daß die planktogenen Larven viel schlanker und zierlicher

erscheinen, als die nereidogenen; ihr Rumpf ist langgestreckt, die einzelnen Segmente sind deutlich

von einander abgesetzt, die Parapodien ragen weit aus den Seitenflächen des Körpers heraus, ohne

daß sie jedoch weiter entwickelt wären, .als die der nereidogenen Larven. Dieses Verhältnis zwischen

den beiden Larvenformen bleibt auch noch für die nächste Zeit, während welcher neue Segmente

gebildet werden, bestehen, bis das allmähliche Schwinden des Dotters bei der nereidogenen Larve

deren äußere Gestalt dem entsprechenden Stadium der planktogenen gleich macht.

I

m 33

Die Länge dieser Larven beträgt anfangs etwa 200y., doch strecken sich die Tiere, auch

ohne daß sie neue Segmente bekommen, bald mehr und mehr. Die Tentakeln messen bei solchen

Larven mit (1+) 2 Rudern ca. 12 (x, die Analcirren ca. 16 (x, das einzige Paar erster Fühlercirren

20 (x. Die hintere Grenze des Dotterentoderms befand sich zwischen dem Rudersegment 2 und 3.

Nachdem die planktogenen Larven den Boden erreicht haben, dauert es relativ lange Zeit,

bis bei ihnen neue Segmente erscheinen. Da der Darm sehr lange geschlossen bleibt, so leben die Tiere

zunächst lediglich von dem ihnen aus dem Ei überkommenen grünlich-gelben Dotter, in welchem

b'

Tentakel

Fig. 8.

Planktogene Larven von Nereis dumerilii.

ebenso wie bei den nereidogenen Larven einige große und zahlreiche kleine öltropfen vorhanden

sind. Die Würmer der Zucht No. 11 begannen, nachdem ihnen am 14. Tage das übliche Diatomeenfutter

zugesetzt worden war, am 15. Tage zu fressen. Aber erst am 24. Tage nach der Befruchtung

besaßen manche von ihnen (1 -fr) 3 Ruderpaare.

Der dorsale Ast der I. Fühlercirren erscheint schon ziemlich früh, noch während die Larve

als' Nectochaeta frei umherschwimmt. Das Auftreten des ventralen Astes geschieht nicht immer

in dem gleichen Zeitverhältnis zu dem des dorsalen Astes des II. Fühlercirrus. Meistens nämlich

fand ich schon auf dem (1 + ) 3-Rudersegmentstadium die Dorsalcirren des vordersten Ruderpaares

(1+) so stark gewachsen, daß sie dem vor ihnen stehenden I. Fühlecrirrus an Länge beinahe gleich

kamen. Dabei war bei diesem von einem ventralen Ast noch keine Spur zu sehen (Textfig. 8a). Ein

solcher erschien erst einige Zeit nachher, wuchs aber zunächst schneller als der Dorsalcirrus des II.

Zoologien. H e ft 62.- 5