man eine gewisse Übereinstimmung zwischen beiden in Bezug auf ihre Anhänge. Bei beiden läßt sich

ein einfacherer äußerer und ein aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzter innerer Anhang

unterscheiden, von denen der erstere die Galea, der letztere die Lacinia der Maxille höherer Insekten

repräsentiert. Eine Art von Übergang zwischen dieser ladentragenden Mandibel der Diplopoden und

der starren Mandibel der meisten Hexapoden bilden ( S i l v e s t r i ) die Oberkiefer mancher Coleop-

teren, welche noch freie Anhänge tragen (Carabidae, Staphylinidae, Hydrophüidae, Myldbridae,

Passalidae u. a.); hier ist die Außenlade als Apikalzahn fest mit dem Corpus verwachsen, während

in den beweglichen Zähnen Reste der Innenlade zu erblicken sind. Eine andere Modifikation findet

sich bei Machüis, an deren Mandibel die Innenlade völlig verloren gegangen ist, während die Außenlade

als beweglicher Anhang erhalten blieb; durch Festwachsen derselben läßt sich hiervon direkt der Bau

der Proturenmandibel ableiten.

Es bleibt nun noch die Chitinspange morphologisch zu deuten, durch welche die Mandibel

mit der Kopfkapsel in Verbindung tritt. Hierfür stehen zwei Möglichkeiten offen. Die erste ist die

Auffassung dieses Stabes als eine sekundäre Bildung, womit ihm ein weiteres Interesse abgesprochen

wäre. Die andere, die mir zutreffender zu sein scheint, besteht in der Homologisierung mit der ekto-

dermalen Einstülpung zwischen Labial- und Maxillarsegment, welche den hinteren Ast des Tentoriums

bildet ( He i d e r , R i l e y u. a.). In diesem Falle wäre der Chitinstab also dem hinteren Tentorialaste

homodynam und dürfte wie dieser ( C oms t o c k und K o c h i), den Pleuralapodemen der Thorakalsegmente

gleichgesetzt werden. Sekundär wäre dann nur die durch das starke Überwuchern des

Procephalon bedingte Verkümmerung des Mandibularsegments und die damit zusammenhängende

Verlagerung des Chitinstabes in das Innere der Kopfkapsel.

Wie schon bei früherer Gelegenheit betont wurde, entspricht die Proturen m a x i l l e in ihrer

Zusammensetzung ganz den Unterkiefern anderer Insekten. Die Deutung, welche die einzelnen Stücke

dort erfuhren, deckt sich aber nicht völlig mit derjenigen, welche ihnen B e r l e s e zu teil werden

läßt, und muß deshalb begründet werden.

Daran, daß die mit Cardo und Stipes bezeichneten Sklerite den gleichnamigen höherer Insekten

homolog sind, dürften Zweifel kaum möglich sein. Weniger klar liegen dagegen die Verhältnisse bei

den Laden. B e r l e s e betrachtet die beiden Coxomerite des Stipes als sekundäre Differenzierungen

desselben Anhanges und faßt sie demgemäß als „Lobo interno minore“ und „Lobo esterno maggiore“

der Lacinia auf; die Galea dagegen erblickt er in dem dritten, äußeren Anhänge.

Wegen der Zartheit des Chitins läßt sich am Totalpräparate eines Kopfes von Eosentomon oder

an der unversehrt isolierten Maxille kaum erkennen, ob der am meisten lateral stehende Anhang am

Stipes entspringt oder nicht. Man erhält darüber aber sofort beim Zerzupfen Aufschluß, da er stets

am Basalstück des Palpus sitzen bleibt, wenn man dasselbe vom eigentlichen Stipes ablöst. Zieht

man nun zum Vergleiche die Maxille von Machüis heran, so stößt man auf nahezu die gleichen Verhältnisse.

Auch hier trägt der Hauptteil des Stipes zwei Anhänge, welche zusammen die Lacinia

bilden. Lateral davon findet sich als dritter Anhang eine zarthäutige Galea, die von einem deutlich

als Palpiger abgesetzten Außenteil des Stipes entspringt. Überträgt man nunmehr die Nomenklatur

von Machüis auf Eosentomon, so ergibt sich, daß die beiden inneren Anhänge als Lacinia, der äußere

als Galea zu bezeichnen ist, während B e r le s es erstes Palpenglied als Palpiger zum Stipes zu ziehen ist.

Unter Palpus im engeren Sinne sind dagegen erst die drei Glieder jenseits von dem dünnen Gürtel zu verstehen,

von denen das letzte bislang übersehen wurde. Um den Unterschied in der Bezeichnungsweise

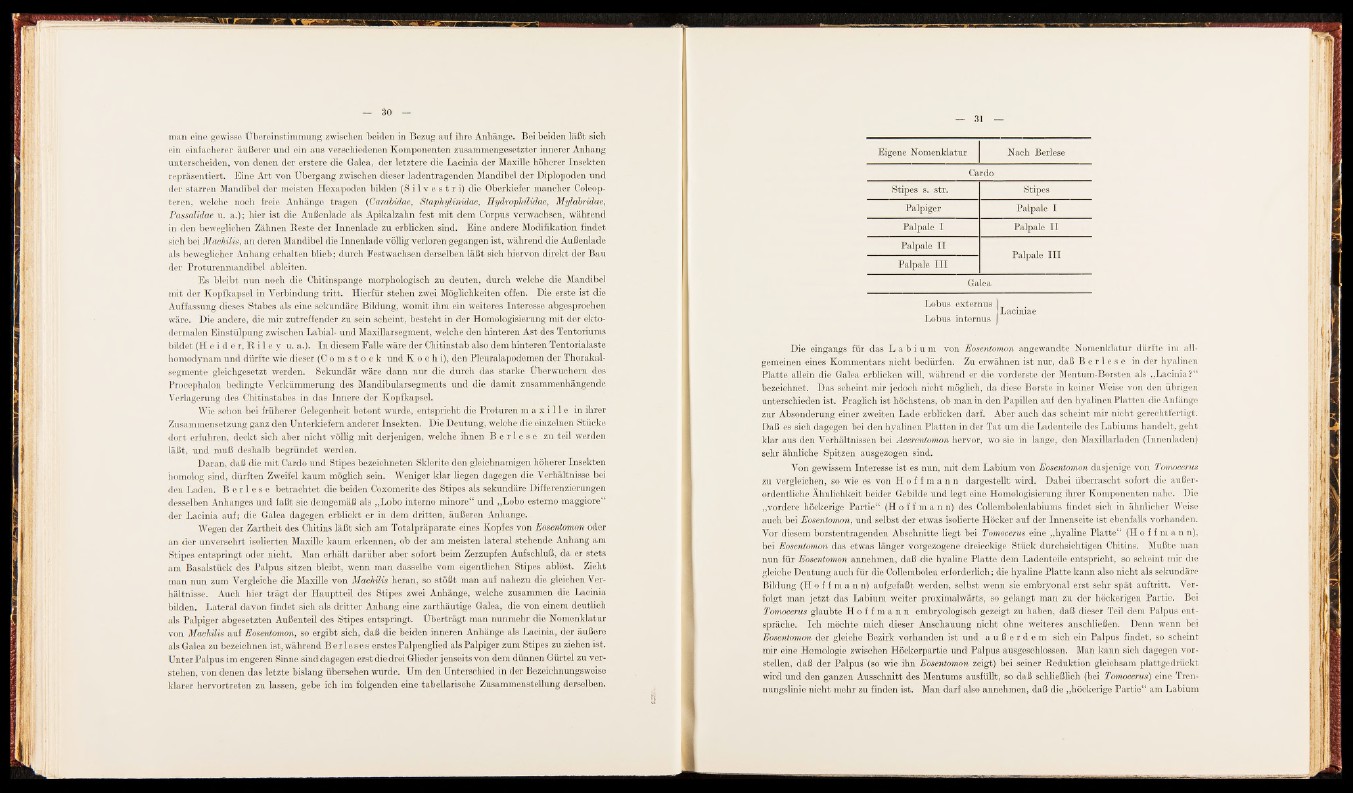

klarer hervortreten zu lassen, gebe ich im folgenden eine tabellarische Zusammenstellung derselben.

Eigene Nomenklatur Nach Berlese

Cardo

Stipes s. str. Stipes

Palpiger Palpale I

Palpale I Palpale II

Palpale II

Palpale III

Palpale I II

Galea

Lobus externus

> Lacimae

Lobus internus J

Die eingangs für das L a b i u m von Eosentomon angewandte Nomenklatur dürfte im allgemeinen

eines Kommentars nicht bedürfen. Zu erwähnen ist nur, daß B e r l e s e in der hyalinen

Platte allein die Galea erblicken will, während er die vorderste der Mentum-Borsten als „Lacinia?“

bezeichnet. Das scheint mir jedoch nicht möglich, da diese Borste in keiner Weise von den übrigen

unterschieden ist. Fraglich ist höchstens, ob man in den Papillen auf den hyalinen Platten die Anfänge

zur Absonderung einer zweiten Lade erblicken darf. Aber auch das scheint mir nicht gerechtfertigt.

Daß es sich dagegen bei den hyalinen Platten in der Tat um die Ladenteile des Labiums handelt, geht

klar aus den Verhältnissen bei Acerentomon hervor, wo sie in lange, den Maxillarladen (Innenladen)

sehr ähnliche Spitzen ausgezogen sind.

Von gewissem Interesse ist es nun, mit dem Labium von Eosentomon dasjenige von Tomocerus

zu vergleichen, so wie es von H o f f m a n n dargestellt wird. Dabei überrascht sofort die außerordentliche

Ähnlichkeit beider Gebilde und legt eine Homologisierung ihrer Komponenten nahe. Die

„vordere höckerige Partie“ (H o f f m a n n) des Collembolenlabiums findet sich in ähnlicher Weise

auch bei Eosentomon, und selbst der etwas isolierte Höcker auf der Innenseite ist ebenfalls vorhanden.

Vor diesem borstentragenden Abschnitte liegt bei Tomocerus eine „hyaline Platte“ (H o f f m a n n),

bei Eosentomon das etwas länger vorgezogene dreieckige Stück durchsichtigen Chitins. Mußte man

nun für Eosentomon annehmen, daß die hyaline Platte dem Ladenteile entspricht, so scheint mir die

gleiche Deutung auch für die Colleinbolen erforderlich; die hyaline Platte kann also nicht als sekundäre

Bildung (H o f f m a n n) aufgefaßt werden, selbst wenn sie embryonal erst sehr spät auftritt. Verfolgt

man jetzt das Labium weiter proximalwärts, so gelangt man zu der höckerigen Partie. Bei

Tomocerus glaubte H o f f m a n n embryologisch gezeigt zu haben, daß dieser Teil dem Palpus entspräche.

Ich möchte mich dieser Anschauung nicht ohne weiteres anschließen. Denn wenn bei

Eosentomon der gleiche Bezirk vorhanden ist und a u ß e r d e m sich ein Palpus findet, so scheint

mir eine Homologie zwischen Höckerpartie und Palpus ausgeschlossen. Man kann sich dagegen vorstellen,

daß der Palpus (so wie ihn Eosentomon zeigt) bei seiner Reduktion gleichsam plattgedrückt

wird und den ganzen Ausschnitt des Mentums ausfüllt, so daß schließlich (bei Tomocerus) eine Trennungslinie

nicht mehr zu finden ist. Man darf also annehmen, daß die „höckerige Partie“ am Labium