unmöglich, da von dieser tertiären Verschweißung wenigstens Reste an den letzten Sterna erkennbar

sein müßten. Zu denken wäre vielleicht auch daran, daß die Genitalöffnung primär in der präanalen

Intersegmentalhaut gelegen habe und sekundär in die bei anderen Insekten gewöhnliche Lage gewandert

sei, aber dagegen sprechen manche Daten der vergleichenden Anatomie und Entwicklungsgeschichte.

Da eine andere Möglichkeit zur Zurückführung der Verhältnisse bei Insekten und Proturen aufeinander

nicht vorzuliegen scheint, muß diese Frage einstweilen als noch nicht geklärt betrachtet werden.

Eine weitere Eigentümlichkeit des Geschlechtsapparates von Eosentomon ist das Vorhandensein

von p a a r i g e n M ü n d u n g e n d e r D u c t u s e j a c u l a t o r i i . Paarige Ausführwege der

männlichen Geschlechtsorgane kommen außer bei den Proturen noch in zwei Insektenordnungen vor,

bei den Ephemeriden und bei gewissen Dermapteren (Protodermaptera s. lat., Za c h e r ) . Zwischen

den Verhältnissen bei den Dermapteren und denen bei Eosentomon besteht insofern ein Unterschied,

als bei den Dermapteren der Penis als Ganzes eingestülpt werden kann und daher einzelne Sklerite

nicht ausgebildet (M e i n e r t) sind. Eine gewisse äußere Ähnlichkeit mit dem Kopulationsapparat

männlicher Ephemeriden läßt sich dagegen nicht verkennen. Aber hier besteht ein prinzipieller Unterschied

darin, daß die Ductus ejaculatorii der Ephemeriden mesodermal ( Pa l me n ) sind, während bei

Eosentomon ihre kräftige Chitinauskleidung auf ektodermalen Ursprung hinweist. Diese letztere

Erscheinung ist übrigens auch deshalb noch von wesentlicher Bedeutung, weil durch sie die von

H e y m o n s bezweifelte Annahme einer ursprünglichen Paarigkeit der ektodermalen Geschlechtsgänge

eine neue Stütze erhält.

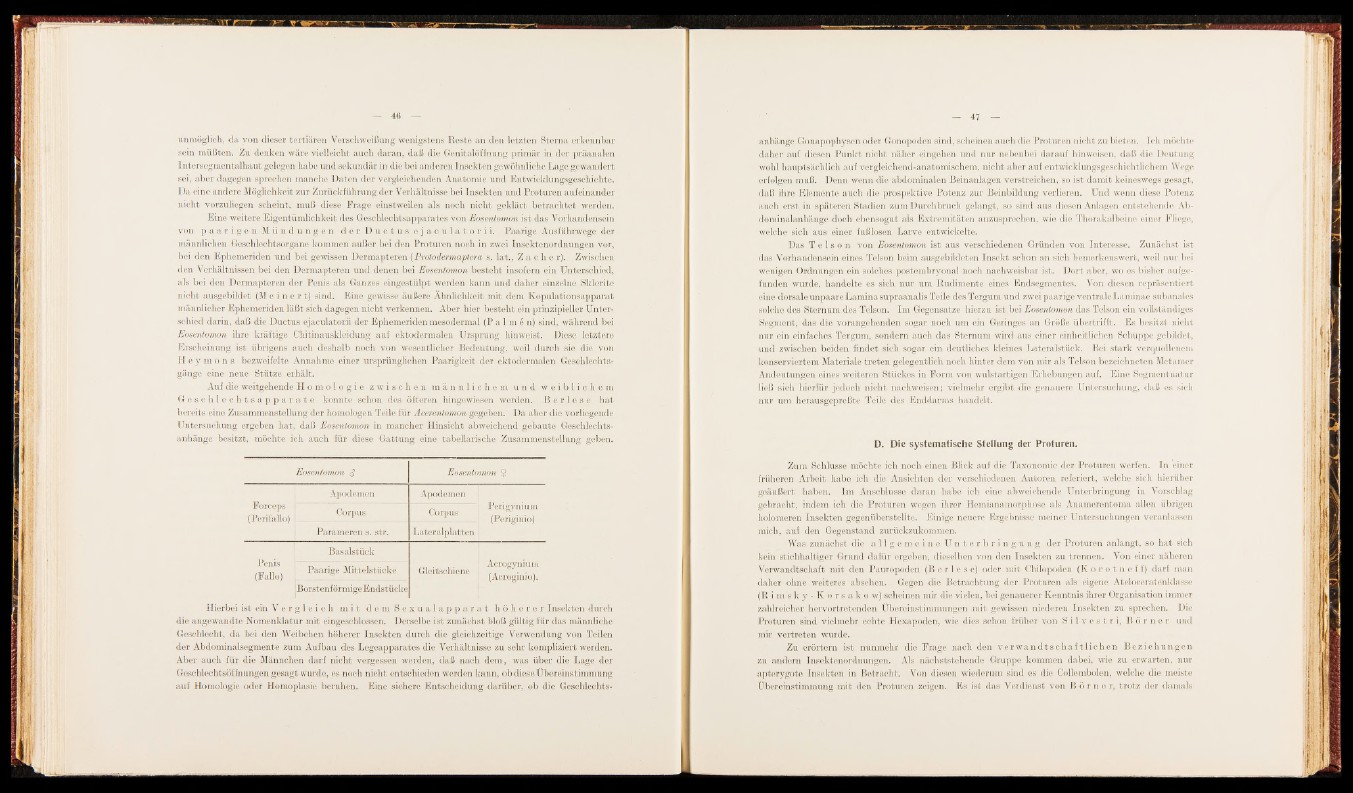

Auf die weitgehende H o m o l o g i e z w i s c h e n m ä n n l i c h e m u n d w e i b l i c h e m

G e s c h l e c h t s a p p a r a t e konnte schon des öfteren hingewiesen werden. B e r 1 e s e hat

bereits eine Zusammenstellung der homologen Teile für Acerentomon gegeben. Da aber die vorliegende

Untersuchung ergeben hat, daß Eosentomon in mancher Hinsicht abweichend gebaute Geschlechtsanhänge

besitzt, möchte ich auch für diese Gattung eine tabellarische Zusammenstellung geben.

Eosentomon $ Eosentomon ?

Forceps

(Perifallo)

Apodemen

Corpus

Parameren s. str.

Apodemen

Corpus

Lateralplatten

Perigynium

(Periginio)

Penis

(Fallo)

Basalstück

Paarige Mittelstücke Gleitschiene

Acrogynium

(Acroginio).

Borstenförmige Endstücke

Hierbei ist ein V e r g l e i c h m i t d em S e x u a l a p p a r a t h ö h e r e r Insekten durch

die angewandte Nomenklatur mit eingeschlossen. Derselbe ist zunächst bloß gültig für das männliche

Geschlecht, da bei den Weibchen höherer Insekten durch die gleichzeitige Verwendung von Teilen

der Abdominalsegmente zum Aufbau des Legeapparates die Verhältnisse zu sehr kompliziert werden.

Aber auch für die Männchen darf nicht vergessen werden, daß nach dem, was über die Lage der

Geschlechtsöffnungen gesagt wurde, es noch nicht entschieden werden kann, ob diese Übereinstimmung

auf Homologie oder Homoplasie beruhen. Eine sichere Entscheidung darüber, ob die Geschlechtsanhänge

Gonapophysen oder Gonopoden sind, scheinen auch die Proturen nicht zu bieten. Ich möchte

daher auf diesen Punkt nicht näher eingehen und nur nebenbei darauf hinweisen, daß die Deutung

wohl hauptsächlich auf vergleichend-anatomischem, nicht aber auf entwicklungsgeschichtlichem Wege

erfolgen muß. Denn wenn die abdominalen Beinanlagen verstreichen, so ist damit keineswegs gesagt,

daß ihre Elemente auch die prospektive Potenz zur Beinbildung verlieren. Und wenn diese Potenz

auch erst in späteren Stadien zum Durchbruch gelangt, so sind aus diesen Anlagen entstehende Abdominalanhänge

doch ebensogut als Extremitäten anzusprechen, wie die Thorakalbeine einer Fliege,

welche sich aus einer fußlosen Larve entwickelte.

Das T e 1 s o n von Eosentomon ist aus verschiedenen Gründen von Interesse. Zunächst ist

das Vorhandensein eines Telson beim ausgebildeten Insekt schon an sich bemerkenswert, weil nur bei

wenigen Ordnungen ein solches postembryonal noch nachweisbar ist. Dort aber, wo es bisher aufgefunden

wurde, handelte es sich nur um Rudimente eines Endsegmentes. Von diesen repräsentiert

eine dorsale unpaare Lamina supraanalis Teile des Tergum und zwei paarige ventrale Laminae subanales

solche des Sternum des Telson. Im Gegensätze hierzu ist bei Eosentomon das Telson ein vollständiges

Segment, das die vorangehenden sogar noch um ein Geringes an Größe übertrifft. Es besitzt nicht

nur ein einfaches Tergum, sondern auch das Sternum wird aus einer einheitlichen Schuppe gebildet,

und zwischen beiden findet sich sogar ein deutliches kleines Lateralstück. Bei stark verquollenem

konserviertem Materiale treten gelegentlich noch hinter dem von mir als Telson bezeichneten Metamer

Andeutungen eines weiteren Stückes in Form von wulstartigen Erhebungen auf. Eine Segmentnatur

ließ sich hierfür jedoch nicht nachweisen; vielmehr ergibt die genauere Untersuchung, daß es sich

nur um herausgepreßte Teile des Enddarms handelt.

D. Die systematische Stellung der Proturen.

Zum Schlüsse möchte ich noch einen Blick auf die Taxonomie der Proturen werfen. In einer

früheren Arbeit habe ich die Ansichten der verschiedenen Autoren referiert, welche sich hierüber

geäußert haben. Im Anschlüsse daran habe ich eine abweichende Unterbringung in Vorschlag

gebracht, indem ich die Proturen wegen ihrer Hemianamorphose als Anamerentoma allen übrigen

holomeren Insekten gegenüberstellte. Einige neuere Ergebnisse meiner Untersuchungen veranlassen

mich, auf den Gegenstand zurückzukommen.

Was zunächst die a l l g e m e i n e U n t e r b r i n g u n g der Proturen anlangt, so hat sich

kein stichhaltiger Grund dafür ergeben, dieselben von den Insekten zu trennen. Von einer näheren

Verwandtschaft mit den Pauropoden (B e r 1 e s e) oder mit Chilopoden (K o r o t n e f f) darf man

daher ohne weiteres absehen. Gegen die Betrachtung der Proturen als eigene Ateloceratenklasse

(R i m s k y - K o r s a k o w) scheinen mir die vielen, bei genauerer Kenntnis ihrer Organisation immer

zahlreicher hervortretenden Übereinstimmungen mit gewissen niederen Insekten zu sprechen. Die

Proturen sind vielmehr echte Hexapoden, wie dies schon früher von S i l v e s t r i , B ö r n e r und

mir vertreten wurde.

Zu erörtern ist nunmehr die Frage nach den ve rwan dt s c ha f t l i chen Bezi ehungen

zu ändern Insektenordnungen. Als nächststehende Gruppe kommen dabei, wie zu erwarten, nur

apterygote Insekten in Betracht. Von diesen wiederum sind es die Collembolen, welche die meiste

Übereinstimmung mit den Proturen zeigen. Es ist das Verdienst von B ö r n e r , trotz der damals