& 6 heures ~y & partagea cet èipace en douze

mois artificiels. Je crois quç Von trouvera des

détails à ce fujet dans le dictionnaire d’Antiquités ,

aufli bien que fur la manière dont les Romains

comptoient leurs jours, les mois chez eux étant

partagés en 'Kalend.es, Noues & Ides. On y trouvera

aufli- ce qu’ils entendoient par jours fafles

Si nefajles ; par jours fe fliinte ràfi y faufli, &c.

Monnoies & nombres- Je ne puis pas non plus

entrer dans un grand détail fur la monnoie des

Romains. On ne peut s’attendre qu’à en trouver

ici les noms : c’étoient lW r appelé aufli libra ;

le petit feflerce, ou fefltrdus , q.ui étoit la quatrième

partie du denier; le denierr qui valoir dix

nè oit quatre feflerces le talent. Quant à leurs

manières d’exprimer les nombres, elle étoit fem-

blable à celle des Grecs, qui employoient à cet

ufagc les lettres de leur alphabet. L’I exprimoit

un; le Y 'cinq; VX dix; YL cinquante ; le C cent;..

l’M mille. Tout le refie s’exprimoit par la différente

combinaifon de ces lettres entre elles*

Noms. Tous les Romains portoient plufieurs

noms, que l’on difiinguoit en prénoms, noms Si

. furnoms.

Les noms appartenoient à la famille,* comme

Tullius y qui étoit le nom de. la famille de C i- ,

eéron..

Les prénoms pricédoient le nom de famille :

©n ne les écrivoit ordinairement que par des

lfettres initiales...

Les fürnoms s’écrivoîent après le nom : ils

étoient pris de quelque circonftance particulière,

©u de quelque qualité ou défaut de celui, qui le

portoit. Àinfi L’on écrivoit M ( Marcus,) Tullius.

Cicero. ; c.e dernier mot,-, qui eft généralement, le

plus connu , n’étoit que le furnom..

N.B.. Les- bornes de cet? ouvrage ne me permettent

pas d’entrer dans les détails des ufages

de la vie privée de ce peuple célèbre , fur. lequel.

d’ailleurs on a. tant écrit.,

Langue. La langue latine, formée évidemment

«Lune langue plus-anciennement .parlée, en Italie, fe

perfectionna, fur la. fin de la. république , & fut

portée à une grande perfeâion par les poètes &

lès. O! au tirs. Ils la. répandirent dans les provinces.

Les Romains, après avoir fait la conquête des

Gaules,.y introduifirent la langue latine; & cette

langue avoit commencé: à s’y. introduire dès

qu’ils furent maîtres de la Gaule Narbonnoife.

<Dn fait que Géfar fut le premier qui admit des

Gaulois, devenus, citoyens romains,, dans le fé-

nat. Claude accorda aux habirans de la Gaule

Celtique le même avantage. Ce fut- dès-lors un

encouragement. & une ncceflité d’apprendre la

lingue latine :. mais la langue celtique fe confer-

voitr dans le peuple & dans les* campagnes. Les

pnuples. de la. Belgique &. ceux; des 'deux Ger-

jjganiesig, furent. les; derniers à. faire ufage du

latin ; 8ï probablement il n’y fut- jamais très'J

commun.

Mais comme on l’avoit fort cultivé dans le-

refte de la Gaule ; que d’ailleurs les Gaulois-

étoient faits pour cultiver les fciences,. on voit

que dans les premiers fie clés de l’ère chrétienne,

les plus fameux orateurs étoient. Gaulois , & que

ce fut de la Gaule que J M oratoire paffa dans-

la Grande-Bretagne.

Les plus célèbres des écoles publiques-, appelées

académies, étoient celles de Marfeille , de.

Narbonne, de Touloufe, de Bordeaux , de Lyon,,

de la cite d’Auvergne, de Poitiers, de Befaiïçon,

deTreves & d Autun. Tant de foins donnés à la culture

des lettres & le grand concours de Romains qui

venoient dans les Gaules, y rendirent, au bout de

quatre fièclesjalangue latine très-floriffante. Cependant

le vieux lançage étoit refté dans les provinces|

& meme dans les villes où l’on par-loit latin, il

refioit beaucoup d àccens & de mots étrangers à'

cette langue„.Ce fut avec le temps, de cette langue*

que l’on peut appeler provinciale, & que Lon-

appeloit dès-lors lingua ruflica, vulgaris, provins

cialis-, &c. que fe formèrent lès langues fran-

çoife, efpagnole & italienne.. On admettra d’autant

plus volontiers la corruption de langage des-

provinces ; que c etoient fur-tout les foîdats qui

y portoient 1* langue latine, & que la langue du.*

; peuple à Rome devoir être difleren te/de celle des.

orateurs ,.des hiftoriens,. & en générai de la bonne

fociété. Gomme les livres étoient plus rares*

. qu’aujourd’h ui, on lifoir moins, & le mauvaise

exemple des. pères avoit plus d’empire fur les.

: habitudes- de leurs enfans.. Grégoire de Tours*

dit que de. fon temps on n’obfervoit aucune*

' règle dè grammaire pour les genres & pour les

cas.. Ce fut ce langage,, d’abord informe, qui

■ donna naiffance à* la langue que l’on appela ro-

manie (pour romaine), voulant parla la mettre-

• en oppofirion avec la langue tudefque que par-

- loient les Francs, mais qu ils- furent- obligés de*

quitter. Car on voit que dans le temps de Charles-

le-Chauve, en-842 ,.fes fujets parloient la langue-

romaine.

Révolutions hiflbriques. Je fe rois porté à- croire.*

que nous ne fommes pas-trop bien inflruits des>

’ commencemens des Romains; Ils éx-iftoient depuis

plufieurs flêcles, lorfqu’ils commencèrent àï

écrire leur* hifloire, & lès hiftoriens fe font alors

conformés à la vanité de la nation,. & à l’ambi-

tion dè fon fénat.. Mais il y auroit un autre in—

; convénient de. fubftituer des- conjectures à* des

; récits adoptés, & prefque généralement reçus. Je:

■ aie conformerai donc ,.dans cette courte efquifle.,,

; à: l’opinion - générale..

j Ge fut, félon les-calcuRdonnés par Varron, l’an:

: 754., & fclom ceux des Caton, Lan. 75a avant

i l’ère vulgaire,. que Romulus jeta les premiers

| fondemsns. de Rome; I l eut ft'x fuccefleurs. Ces:

i fept rois fe fuccédèrent. dans. Lordre. fuivant».

■

R O M

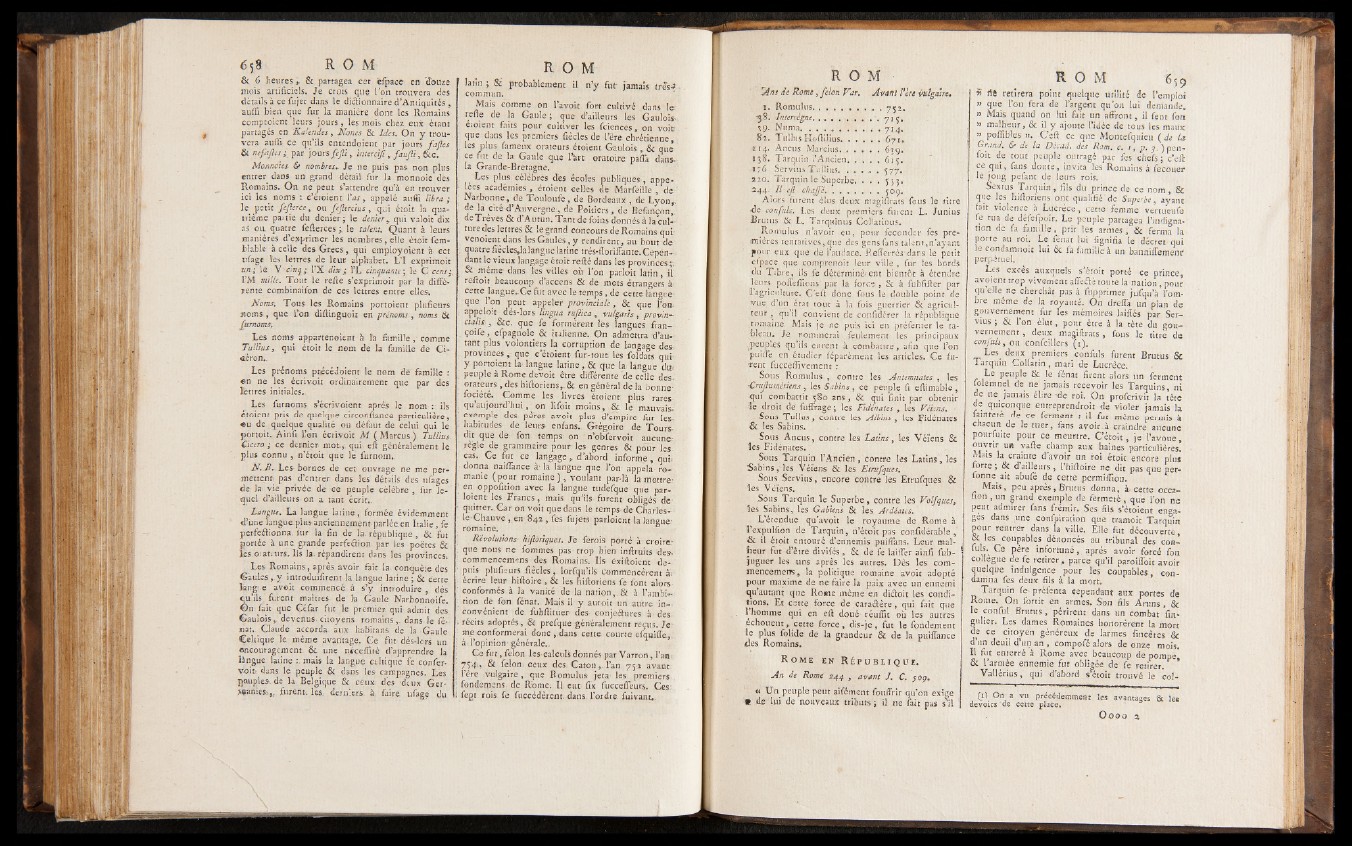

VA ns de Rome, jeton Far. Avant Vire vulgaire*

1. Romulus. . .

-58. Interrègne. ... ,

rp. N u ma. . . . ,

82. Tiillus Hoftilius.

114. Ancus Marcius.

138. Tarquin l’Ancien.

176 Servius Tull-iu

a 20. Tarquin le Superbe

-244. Il efl chaffé.

Alors furent élus deu

• 7 5 2 *

715.

lisi

•671.

639.

61^.

577»

533*

. 5°9- ^

eux magiflrats fous le titre

^e co n fuis. Les deux premiers furent L. Junius

Brunis & L. Tarquinus Collatinus.

Romulus n’avoir eu, pour féconder fes premières

tentatives, que des gens fans talent,n’ayant

pour eux que de l’audace. Reffer.rcs- dans le petit

efpace que comprenoit leur ville , fur les bords

du Tibre, ils fe déterminèient bientôt à étendre

leurs poflefiions par la force , & à fubfifler par

l’agriculture. C ’eft donc fous le double point de

vue d’un état tour à la fois guerrier & agricul-

tenr , qu’il convient de confidérer la république

romaine. Mais je ne puis ici en préfenrer le tableau.

Je nommerai feulement les' principaux

..peuples qu’ils eurent à combattre, afin que l’on

puifle en étudier féparément les articles. Ce furent

fuccéfîivement :

Sous Romulus , contre les Antemnates , les

■ Cruflumeriens , les Sabins, ce peuple fi eftimable ,

<jui combattit 580 ans, & qui finit par obtenir

le droit de fuffràge ; les Fidénates , les Vèhns. *

Sous Tullus, contre les Albins, les Fidénates

Si les Sabins.

Sous Ancus, contre les Latins, les Véïens &

les Fidéqates.

Sous Tarquin l’Ancien, contre les Latins, les

Sabins,*les Véïens & les Etrufques. .

Sous Servius, encore contre les Etrufques &

les Véïens.

Sous Tarquin le Superbe, contre les Voljques,

les Sabins, les Gabiens & les Ardéates.

L'étendue qu’avoit le royaume de Rome à

l’expulfion de Tarquin, n’étoit pas confidérable ,

& il étoit entouré d’ennemis pùiffans. Leur malheur

fut d’être divifés, & de fe laifler ainfi fub-

juguer les uns après les autres. Dès les com-

mencemenrs, la politique romaine avoit adopté

pour maxime de ne faire la paix avec un ennemi

qu’autant que Rome même en diéloit les conditions.

Et cette force de caraftère, qui fait que

1 homme qui en eft doué réuflit où les autres

echouent, cette force, dis-je, fut le fondement

le plus folide de la grandeur & de la puiffance

«les Romains.

R o m e e n R é p u b l i q u e .

An de Rome 244 , avant J. C. /op.

« Un peuple peut aifément fouffrir qu’on exige

* de lui de nouveaux tributs ; il ne fait pas s’il

R O M

v> lie retirera point quelque utilité de l’emploi

» que l’on fera de l’argent qu’on lui demande.

» Mais quand on lui fait un affront, il fent fon

» malheur, & il y ajoute l’idée de tous les maux

» poflibles ». Ceft ce que Montefquieu (de la

Grand. & de la Dècad. des Rom. c. 1 , p. ) peu-

foit de tout peuple outragé par fes chefs ; c’eR

ce qui, fans doute, invita les Romains à fecouer

; le joug pefant de leurs rois.

Sexrus Tarquin, fils du prince de ce nom, &

que les hifioriens ont qualifié' de Superbe, ayant

fait violence à Lucrèce, cette femme vertueufe

fe tua de défefpoir. Le peuple partagea l’indignation

de fa famille, prit les armes, & ferma la

porte au roi. Le fénat lui fignifia le décret-qui

le condamnoit lui & fa famille à un banniflemenr

perpétuel.

Les excès auxquels s’éroit porté ce prince,

avoient trop vivement affe&é toute la nation, pour

qu’elle ne cherchât pas à fupprimer jufqu’à l’ombre

même de la royauté. On dreffa un plan de

gouvernement fur les mémoires laiflés par Servius

; & l’on élut, pour être à la tête du gouvernement

, deux magiflrats , fous le titre de

confuls, ou confeillers (1).

Les_ deux premiers confuls furent Brutus &

Tarquin Collatin, mari de Lucrèce.

Le peuple & le fénat firent alors un ferment

folemnel de ne jamais recevoir les Tarquins, ni

de ne jamais élire -de roi. On proferivit la tête

de quiconque entreprendroit de violer jamais la

lainteté de ce ferment : il fut même permis à

chacun de le tuer, fans avoir.à craindre aucune

pourfuite pour ce meurtre. C’étoit, je l’avoue,

ouvrir un vafte champ aux haines particulières.

Mais la crainte d avoir un foi étoic encore plus

forte j & d ailleurs , 1 hifioire ne dit pas que per-

fonne ait abufé de cette permifiion.

Mais, peu après , Brutus donna, à-cette occa-

fion, un grand exemple de fermeté, que l’on ne

peut admirer fans frémir. Ses fils s’étoient engages

dans qne confpiration que tramoit Tarquin

pour rentrer dans la ville. Elle fut découverte

& les coupables dénoncés au tribunal des coh-

fuls._ Ce père infortuné,. après avoir forcé fon

collègue de fe retirer, parce qu’il paroiiToit avoir

quelque indulgence pour les coupables, cou-

damna fes deux fils à la mort.

Tarquin fe- préfenta cependant aux portes de

Rome. On fortit en armes. Son fils Aruns, &

le conful Brutus , périrent dans un combat fin-

gulier. Les dames Romaines honorèrent la mort

de ce citoyen généreux de larmes fincères &

d’un deuil d’un an , compofé alors de onze mois.

Il fur enterré à Rome avec beaucoup de pompe,

& l'armée ennemie fut obligée de fe retirer. "

Vallérius, qui d’abord. s’étoit trouvé le col-

■

(i\ On a vu précédemment les avantages & le*

devoirs de cette place.

O ©O O 2