Mais, pour m'en tenir à ce qui concerne les

Gr ecs, en Arcadie il y avoit le mont Ménale,

fur lequel étqit une ville de même nom. Pour

les poètes, cette montagne avoit été une reine,

fille du ciel & de la terre , & mère du roi Mé-

ra lo s , qui avoit fondé la ville de Ménale.

En Laconie, la montagne Taygète avoit été

line princefl'e, fille d’Atlas; elle dévint mère de

Lacédémon, qui bâtit Lacédémone.

En Béotie, le mont Cythéron étoit le premier

roi du pays»

Dans la Thrace étoient le mont Æmus & la

célèbre montagne de Rhodope, près de laquelle

cçüloit le fleuve Strymon. On raconte , dans le

ftyle du temps, que la princeffe Rhodope, fille

du Strymon, avoit époufé le roi Æmus : mais

qu’ayant ofé dire qu’ils étoient, l’un Jupiter, &

l ’autre Junon, 8c le faire adorer de leurs fujets,

Jupiter les avoit changés en montagnes.

Je dis la même choie, continue M. de Saint-

Etienne, 8c d’une manière plus affirmative encore,

des montagnes volcaniques. Elles furent peintes

comme des géans terribles , armés de cent bras,

qui entafloiem rochers fur rochers pour efcalader

les d eu x; & qui, troublant l’air de leurs cris 8c

de leur fureurs, portoient l’épouvante jufques

chez les dieux, qu’ils vouloient détrôner. Ainfi,

dans la Thrace, les géans Athos, Pallène, Mimas,

T y p h é e , 8c les terribles fils d’Aloüs, l'ont des

montagnes du pays ; tandis que le roi Phlégyas

(o u le brûlant), tous lequel arrivent ces cataf-

trophes, en eft le foûverain, 8e que le pays s’appelle

l’lftiée ( la brûlée ) , les champs Phlégréens ( ou

brûlés). Ainfi dans la Sicile, les géans Enceladc,

Briarée , Ægéon, Gigès ( ou le géant) , ont déclaré

aux. hahitans du ciel une guerre pareille;

11 y avoit un chemin qui conduifoif de l’ifthme

de Corinthe à Mégare ; comme toute cétte partie

eft hérill'ée -de rochers, la route étoit fort mau-

vaife 6e remplie de précipices. Strabon le dit formellement

au commencement du L. IX, & il ajoute :

on raconte ( i) qu’il y avoit ;à ce paflage un brigand

qui faifoit jeter les paffans dans la mer. Voici le

fait raçonté ,ailleurs. Il arrêtoit les paffans, les

faifoit jeûner, leur mettoit du pain à terre, les

cngàgeoit à lui laver les pieds, & prenoit ce temps

our les pouffer dans la mer : Théfée l’y précipita.

,a terre & la m er, dit Ovide, refufoient également

de recevoir fes o s ; ayant été long-temps le jouet

des ondes, il devint rocher. Ce§ rochers -, qui exif-

toient réellement, étoient nommés IZetetpwlS'çf

•srérpui, Scirçntdes petrce,• çe qui, félon l’étymo*

logie grecque, fignifie feulement pierres taillées,

parce qu’ayeç le temps on y avoit taillé une

route.

Tout le monde connott les écueils de Charybde

(ï) Il fe fert du mpt/t*w9«w«Tou, dont la raçine eft pvûot ,

fable, d’où «qùs avons fait mythologie.

St de Scy lla, beaucoup plus dangereux autrefois

qifils ne le font aujourd’hui. Pour ceux qui vont

d’Italie à Syracufe , Charybde eft à droite 8c

Scylla à gauche ; ce dernier fur les côies de l’Italie,

le premier, fur celles de là Sicile. Dans le langage

figuré des premiers temps, Charybde était une

belle femme, voleufe infigne, qui voulut enlever

les troupeaux d’Hercule ; mais Jupiter la foudroya.

Et comme cet écueil eft fous l’eau, on peignit

Cette femme avec une énorme queue de poiffon.

L’écueil de Scylla fut perfonnifié de même :

fon nom eft féminin ; on en fit une femme. Les

flots venoient fe brifer avec bruit contre les rochers ;

on dit qu’elle étoit entourée à la ceinture de

chiens 8c de loups qui hurloient 8c aboyoient fans

céffé.

Dans le ftyle allégorique, dit encore M. de

Saiht-Eûenne, les villes elles-mêmes étoient per-

fonnifiées : nous en avons confervé l’ufage dans

nos médailles 8c dans nos tableaux allégoriques.

On alfocioit une figure de héros ou d’héroïne aux

armoiries de cette ville ; le héros en portoit le

nom : nommer la ville ou nommer le héros étoit

la même chofe. De cette habitude de lier la ville

au héros, 6c du génie allégorique qui donnoit de

l’ame 8c de la vie à celui-ci, naquit l’erreur qui

porta lés peuples poftérieurs à lui fuppofer une

exiftence réelle. Ils ne firent pas attention que

les villes ne fe fondent pas aijifi ; qu’elles ne doivent

pas leur exiftence à des princes 6c à des princeffes ;

que toutes les villes dans les premiers temps , ont

commencé par n’être que dés cabanes ou des hameaux;

qu’au temps du déluge dè Deucàlion 8c

de celui d’Ogygès, il étoit impoffible qu’il y eût

un fi grand nombre d’habitàns pour peupler les

villes 8c de princes pour lés bâtir. De plus , leur

non-exiftence n’eft-elle pas démontrée parleur

généalogie ? Tous lés fondateurs prétendus de

v illes, defquelles l’origine eft néceffairement inconnue

, font fils ou d’un fleuve, ou d’une fon«*

taine, ou d’une conftellation, ou d’un dieu , ou

d’une amazone, ou au moins d’un roi. O r , comme

l ’exiftence de ces fondateurs, fils de fleuves 8c

même de rois, n’eft pas pôffible, il s’enfuit que

c’eft dans l’allégorie qu’il faut trouver deur hif-

toire. On trouve auïü celle d’un grand nombre

de ces perfonnages dans l’aftronomie ancienne,

C’eft fur quoi M. Dupuis a déjà montre des ap-

perçus très-lumineux, 6c ce qu’il démontrera com*

plétement à la publication du grand ouvrage qu’il

prépare fur cet objet. On en peut prendre une

idée très-avantageufe par la ’leftnre de ce qu’il a

fait imprimer dans l’aftronomie de M. de la Lande ,

comme je l’ai,déjà dit, 6c dans cç qui s’en trouve

dans l’excellent ouvrage de M. de Saint-Etienne.

A ces idées eflentiellement préliminaires fur la

religion des Grecs , je ferai fuççéder quelques

détails ^particuliers, relatifs à la pratique de la

religion, * . ’ TV,/.'’

Divinités, Les dieux de fa Grèce étoient diyifés

Comme le monde, en dieux du ciel, en dieux de la

terre , & en dieux des enfers ( i) . Le culte le plus

folemnel étoit pour les premiers; le fécond, pour

les dieux de la terre ; lë troifiéme, pour les dieux

des enfers. _

Entre tous cés dieux, on en diftinguoit douze

grands.

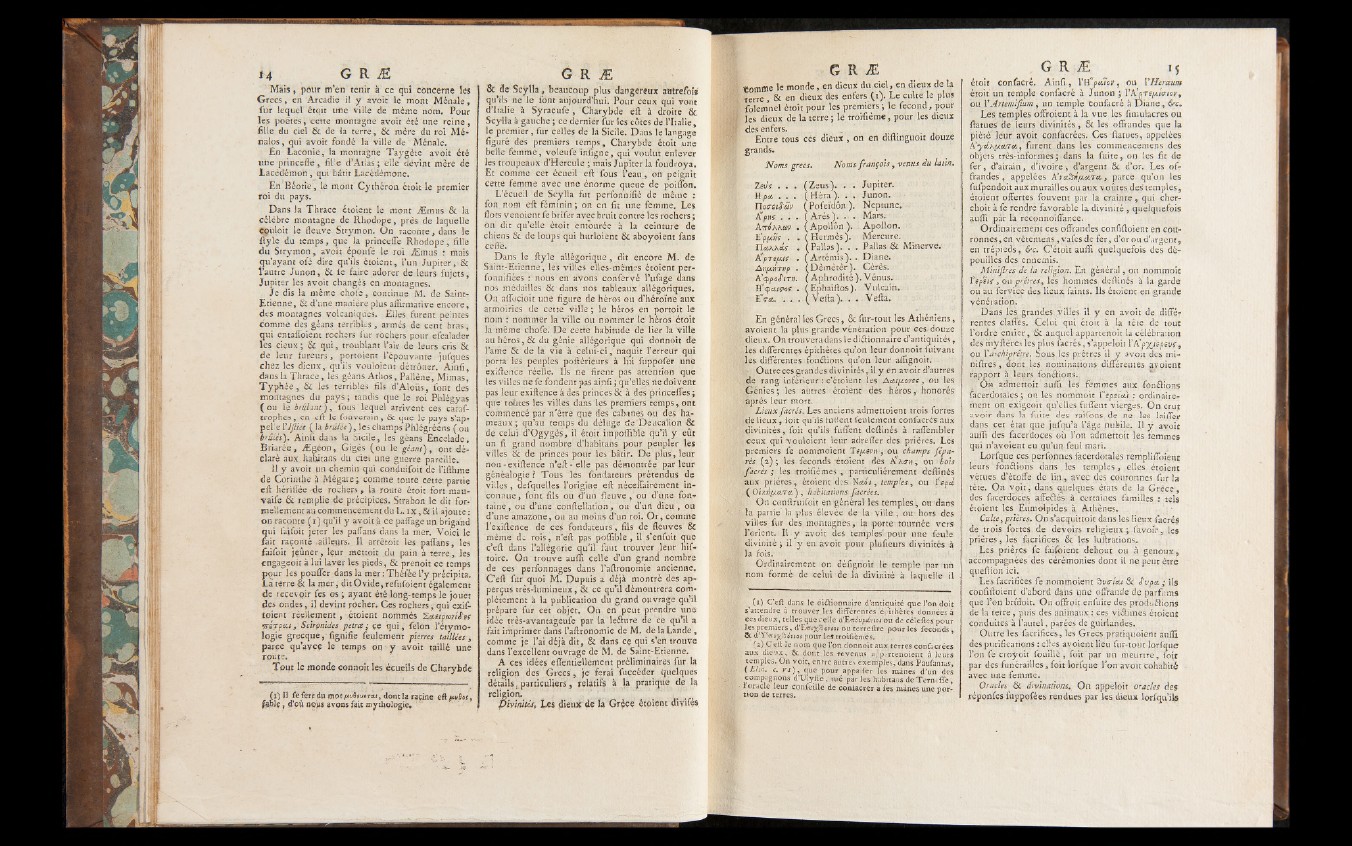

jNoms grees. Noms françois, venus du latin.

Zevç . . . (Zeus). . . Jupiter.

H pu . . . (Héra). . . Junon.

noostS'cùv (Pofeïdôn). Neptune.

K'pns . . . (A r è s ) . . . Mars.

hTroKKtov . ( Apollôn ). | Apollon.

Elppenc . . (Hermès). Mercure.

UuhKÙs . (Palbs). . . Pallas 6c Minerve.

Espre/xts . (Ar tém is ).. Diane.

Anptérnp . (Dèmètèr). Cérès.

A’eppod'trn. ( Aphrodité ). Vénus.

ti*<pu/po* . (Ephaiftos). Vulcain.

Éçu. . . . (.Vefta). . .V e f t a .

En général les Grecs, 8c fur-tout les Athéniens,

ayoient la plus grande vénération pour ces^ douze

dieux. On trouvera dans le di&ionnaire d’antiquités,

les différentes épithètes qu’on leur donnoit fuivant

les différentes fondions qu’on leur affignoit. .

; • Outreces grandes divinités ,il y en avoit d’autres

de rang- inférieur : c’étoient les Aa.ip.ovec, ou les

Génies ; les abtres étoient des héros, honorés

après leur mort.

Lieux facrès. Les anciens admettoient trois fortes

ide lieux, foit qu’ils fuffent feulement confacrés aux

divinités, foit qu’ils-fuffent deftinés à raffembler

ceux qiii vouloient leur adreffer des prières. Les

premiers fe nommoient Teptsm■ , ou champs fépa-

rés (a ); les féconds "étoient des Éha~<), ou bois

facres ; les stroifièmes , particuliérement deftinés

aux prières, étoient des N c to itemples, ou l'epci

( OtMip-uru) 9 habitations facrées.

N On conftruifoit en général les temples ; ou 'dans

la partie la plus élevée de la yi-ile, ou- hors des

villes fur des montagnès., la porte tournée vers1

l’orient. Il y avoit des temples“ pour une feule

divinité ; il y en avroit pour plufieurs divinités à

la fois. 1

Ordinairement on défignoit le temple par un

nom formé de celui de la divinité à laquelle il * &

( i) Ceft dans le diéfionnajre d’antiquité que l’on doit

s’attendre à trouver les différentes epitliètés données â

ces dieux, telles que celle d’E^o’ü^vroi ou de céleftes pour

les premiers, d’E‘?rij(,S«»io< ou terreftre pour les féconds,

& d’Y^o^S-ovioj pour les troilièmes.

(.i) le nom que l’on donnoit aux terres confacrées

aux dieux, & dont les revenus aj-pertenoiept à leurs

temples. On voit, entre autres exemples, dans Paufamas,

(Ehd. c. r i ) , que pour appaifer les mânes d’un des

compagnons d’U iyfie, tué par les hàbitaos de'Terneffe,

i oracle leur confeille de conlacrer à fes mânes une portion

de terres.

étoit confacré. Ainfi., l’H,/pe6To»', ou YHereeum

étoit un temple confacré à Junon ; VNprep.ltnovt

ou VArtemiJîum, un temple Confacré à Diane, &c.

Les temples offroient à la vue les fimulacres ou

ftatues de leurs divinités, & les offrandes que la

piété leur avoit confacrées. Ces ftatues, appelées

kyuhpturu, furent dans les commencemens des

objets très'jnformes; dans la fuite, on les fit de

fe r , d’airain, d’ivoire y d’argent 8c d’or. Les ofr

frandes , appelées Pivu^ép.uru, parce qu’on les

fufpendoit aux murailles ou aux voûtes de£temples,

étoient offertes fouvent par la crainte , qui cher-

choit à fe rendre favorable la divinité , quelquefois

auffi par la reconnoiffance.

Ordinairement ces offrandes confiftoient en couronnes,

en vêtemens ,vafesde fer, d’or ou d’argent,

en trépieds, &c. C ’étoit auffi quelquefois des dépouilles

des ennemis. ; |

Minières de la religion. En général, on nommoit

Vepstc 3 ou prêtres, les hommes deftinés à la garde

on àu fervjee des lieux faints. Ils étoient en grande

vénératiop.

Dansjès grandes villes il y en avoit de différ

rentes clafles. Celui qui étoit à la tête de tout

l’ordre entier, 8c auquel-appartenoit la célébration

dés myftères les plus facrés, s’âppeloit \'Npyjispevs,

■ ou. Y.àfchiprêfxfi. .$p,u§,les' prêtres il y avoit des mi-

niftres, dont les nominations différentes ayoient

rapport à leurs fonélioas..

y On admettoit aufti les femmes aux fondions

facerdotales ; on les nommoit V'spgiu) : ordinairement

on exigeoit qu’elles fuffent vierges. On crut

avoir dans la fuite des raifons de ne les laiffer

dans cet état que jufqu’a l’âge nubile. Il y avoit

auffi des facerdoces où l’on admettoit les femmes

qui n’avoient eu qu’un feul mari.

Lorfque ces perfonnés facerdotales rempliffoienc

leurs fondions dans . les temples, elles étoient

Y.êtues d’étoffe de lin, avec des couronnes fur la

tête. On vpit, dans quelques états de la Grèce ,

des facerdoces affeéiés à certaines familles.: tels

étoient les Eumo-lpides à Athènes. .

Culteyprières. On s’acquittoit dans les lieux facrés

de trois fortes de devoirs religieux; favoir^.les

prières, les facrifices 6c les luftrations.

Les prières fe faifoient debout ou à genoux,

accompagnées des cérémonies dont il ne peut être

queftion ici.

Les facrifices fe nommoient Svalui 6c S'vpu; ils

confiftoient d’abord dans une offrande de parfums

que l’on brûioit. On offroit enfuite des produirions

de la ferre, puis des animaux : ces vi&imes étoient

conduites à l’autel, piarées de guirlandes.

Outré les facrifices, les Grecs pratiquoient auftî

des purifications : elles ayoient lieu fur-tout lorfque

l’on fe croÿoit fouillé, foit'par un meurtre, foit

par des funérailles, foit lorfque l’on avoit cohabité

avec une femme. .

Oracles 8c divinations. On appeloit oracles des

réponfes fuppofées rendues par les dieux lorfqu’ils