roten Wucherungen in immer zunehmender Anzahl Jahr für Jahr hervorbrechen, es sind dies junge

Adventivsprosse, welche ganz deformiert werden, so daß es scheint, die Knospenwucherungen kämen

aus den Rissen der Borke hervor (Hieronymus 1891 i. lit.).

F u n d o r t e : Prov. Sachsen: bei Halle.; Schlesien: Breslau.

(81.) Erineum popvlinum (Persoon).

? (Phyllocopies populi Nalepa).

An rundlichen vertieften Stellen auf der Blattunterseite als grob krümeliger grüner Überzug,

im äußeren Ansehen dem der Zitterpappel gleich gebildet, findet sich dieses Erineum, welches aus unregelmäßig

gestalteten, oft blattartig flachen und gekräuselten Emergenzen besteht (Hieronymus 1).

Oft ist dieses Cecidium mit einem häufiger auftretenden Blattpilz (Exoascus aureus Fries.)

verwechselt worden, allein der grobkrümelige grüne Überzug des Erineum gegenüber dem gleichmäßigen

schön gelben Belag des Pilzes läßt keine Täuschung zu.

Hieronymus 1: 80. 168. — Dalla Torre 12: 17.

F u n d o r t e : Schlesien: Breslau: Ransern, Schlawa; Tschiefer, Kreis Freistadt; Prov. Sachsen:

Halle; Thüringen: zwischen Kösen und Großheringen; Baden: Karlsruhe; Tirol: Innau bei Egerdach.

4. P o p u l u s p y r ami d a l i s Rozier.

(82.) Knospenwucherungen (s. No. 80).

Eriophyes populi (Nalepa) 219.

Besonders an alten Stämmen und Stockausschlägen. Sie stellen hier ungefähr rundliche,

sitzende, rötliche, stärker filzige Massen von blumenkohlartigen, jedoch sehr feinen und sehr dicht

stehenden Wucherungen dar (A. B. Frank 1896). Im frischen Zustande hat es eine trübgrüne Farbe

mit einem Anfluge von Himbeerrot (F. Löw).

Thomas 1: 353. — Frank 3: 697—698 (1880); 3: 72. 2 (1896). — F. Löw 45: 32.

Fundorte: bei Leipzig; Rheinland: bei Linz; bei Wippach in Krain; Schlesien: bei Breslau.

Salix L.

„Die Untersuchung der Gallmilben in den Cecidien der Weiden ist außerordentlich schwierig;

in fast allen Gallen finden sich drei bis vier Formen, besonders in den Wirrzöpfen! Aber nicht genug

damit! Zahlreiche Übergangsformen verwirren das Bild der Art . . . .“ (A. Nalepa in lit.).

Ist es mit den Arten der Weiden anders, mit ihren zahlreichen Blendlingen und Kreuzungsformen?

—

Es empfiehlt sich hier, die Weidenarten gemeinsam zu betrachten und die verhältnismäßig

nur wenigen Gallformen voranzustellen, die Bewohner derselben zu nennen und danach erst die

Weidenarten mit den zugehörenden Gallen in systematischer Reihe folgen zu lassen mit steter Anführung

der betreffenden Zahl mit Rückweis auf die Beschreibung der Gallformen: I bis VIIJ.

Ac r o c e c i d i e n :

I. Wir r z o p f : Vergrünung und Verlaubung des Blütenstandes, Sprossungen. (Taf. XI, Fig. 1 u.

Taf. XII, Fig. I.)1)

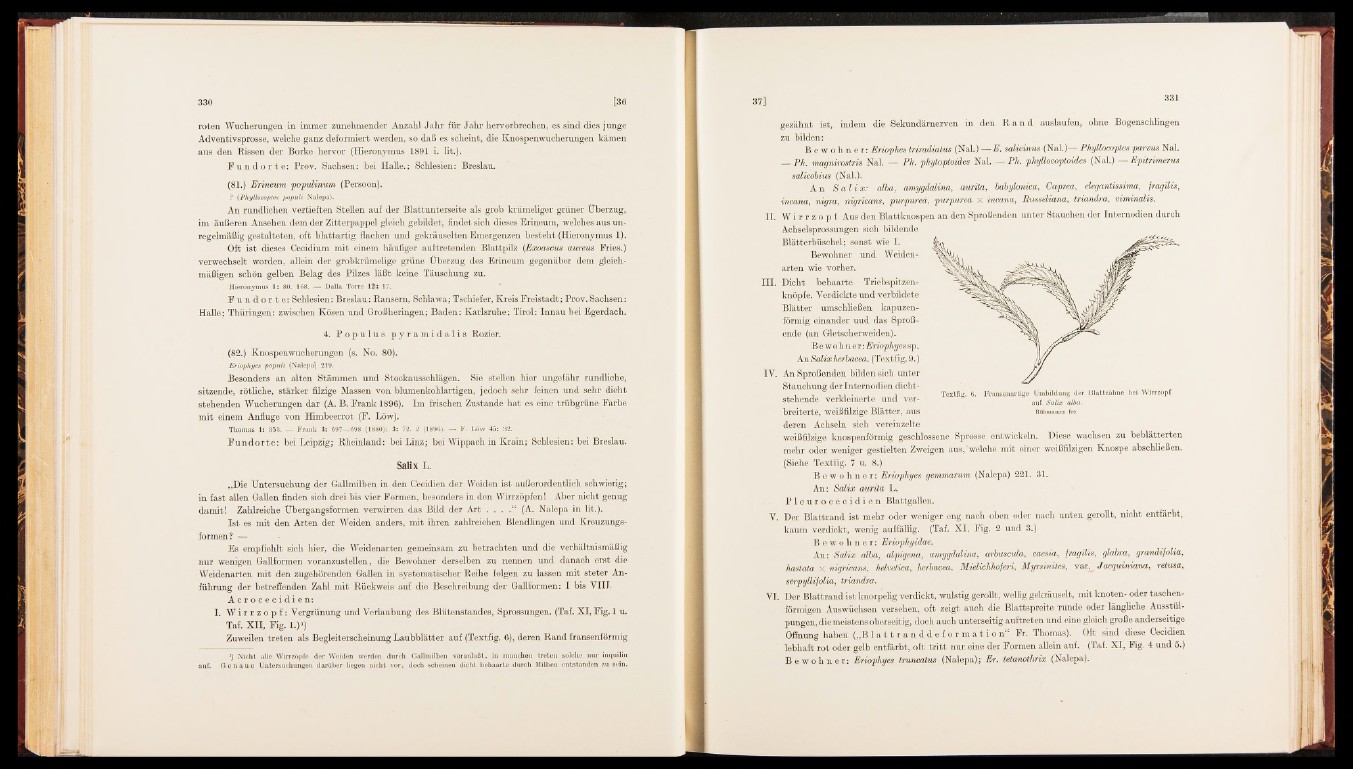

Zuweilen treten als Begleiterscheinung Laubblätter auf (Textfig. 6), deren Rand fransenförmig

!) Nicht alle Wirrzöpfe der Weiden werden durch Gallmilben veranlaßt, in manchen treten solche nur inquilin

auf. G e n a u e Untersuchungen darüber liegen nicht v or, doch scheinen dicht behaarte durch Milben entstanden zu sein.

gezähnt ist, indem die Sekundärnerven in den R a n d auslaufen, ohne Bogenschlingen

zu bilden:

Bewo h n e r : Eriophes triradiatus (Nal.)B-^. salicinus (Nah)— Phyllocoptes pcvrvus Nal.

— Ph. magnirostris NalBHPA. phytoptoides Nal. — Ph. phyllocoptoides (Nal.) — Epitrimerus

salicobius (Nal.).

An S a l i x: alba, amygdalina, awita, babylonica, Caprea, degantissima, fragiUs,

incana, nigra, nigricans, purpured, purpurea x incana, Russdiana, triandra, vimmalis.

II. Wi r rz-opf Aus den Blattknospen an den Sproßenden unter Stauchen der Internodien durch

Achselsprossungen sich bildende

Blätterbüschel; sonst wie I.

Bewohner und Weidenarten

wie vorher.

III. Dicht behaarte Triebspitzenknöpfe.

Verdickte und verbildete

Blätter umschließen kapuzenförmig

einander uud das Sproß-

ende (an Gletscher weiden).

Bewohner: Eriophyes sp.

An Salix herbacea. (Textfig. 9. )

IV. An Sproßenden bilden sich unter

Stauchung der Internodien dichtstehende

verkleinerte und verbreiterte,

weißfilzige Blätter, aus

deren Achseln sich vereinzelte

weißfilzige knospenförmig geschlossene Sprosse entwickeln. Diese wachsen zu beblätterten

mehr oder weniger gestielten Zweigen aus, "welche mit einer weißfilzigen Knospe abschließen.

(Siehe Textfig. 7 u. 8.)

Bewo h n e r : Eriophyes gemmarum (Nalepa) 221. 31.

An: Salix aurita L.

P l e u r o c e c i d i e n Blattgallen.

V. Der Blattrand ist mehr oder weniger eng nach oben oder nach unten gerollt, nicht entfärbt,

kaum verdickt, wenig auffällig. (Taf. XI, Fig. 2 und 3.)

Be wo h n e r : Eriophyidae.

An:, Salix alba, al/pigena, amygdalina, arbuscula, caesia, fragilis, gldbra, grandifolia,

hastata x nigricans, hdvetica, herbacea, Midichhoferi, Myrsinites, var^ Jacguiniana, retusa,

serpyllifolia, triandra,

VI. Der Blattrand ist knorpelig verdickt, wulstig gerollt, wellig gekräuselt, mit knoten- oder taschenförmigen

Auswüchsen versehen, oft zeigt auch die Blattspreite Tunde oder längliche Ausstülpungen,

die meistens oberseitig, doch auch unterseitig auftreten und eine gleich große anderseitige

Öffnung haben, („B l a t t r a n d d e f o rma t i o n “ Fr. Thomas). Oft sind diese Cecidien

lebhaft rot oder gelb entfärbt, oft tritt nur eine der Formen allein auf. (Taf. XI, Fig. 4 und 5.)

Be wo h ne r : Eriophyes truncatus (Nalepa); Er. tetanothrix (Nalepa).