sonius ont paffé dans la fable pour fes véritables en-

fans. ^

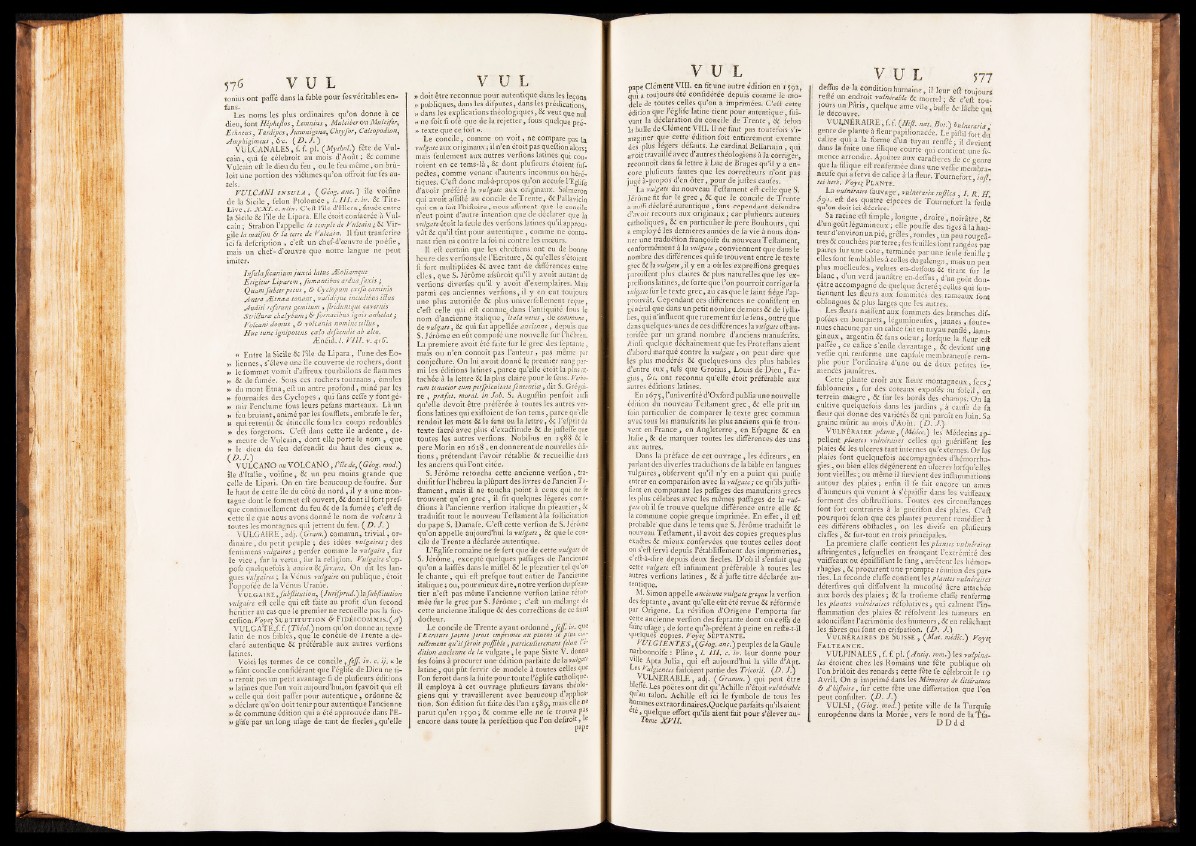

Les noms les plus ordinaires qu’ on donne à ce

dieu, font Héphejlos, Lernnius , Mulciber ou Mulcifer,

Ethneus, Tardipes, Junonigcna, Chryfor, Caleopodion,

Amphigimeus , &c. { D . J . )

VU LCANA LE S , f. f. pl. (Mythôl.) fête de Vulcain

, qui fe célebroit au mois d’Août ; 8c comme

Vulcain eft le dieu du feu , ou le feu même, on brû-

loit une portion des victimes qu’on offroit fur fès autels:

. '••• i

VULCA N I in s u l a , ( Gèog. anc.') île voifine

de la Sicile , félon Ptolomée, L. I I I . c. iv. 8c Tite-

Live L. X X I . c. x lix. C’eft l’île d’Hiera, fituée entre

la Sicile 8c l*île de Lipara. Elle étoit confacrée à Vulcain

; Strabon l’appelle le temple de Vulcdin ; 8c Virgile

la maifon & la terre de Vulcain. Il faut tranfcrire

ici fa defcription , c’eft un chef-d’oeuvre de poéfie,

mais un chef- d’oeuvre que notre langue ne peut

imiter.

Infula ficanium ju xtà laïus Æoliamque

Erigitur Liparem, fumantibus arduafaxis ;

QuamJubterpecus, & Cyclopum exefa caminis

Antra Ætncea tonant, validique incudibus ictus

Auditi referunt gemitum , Jlriduntque cavernis

S inclura chalybum; & fornacibus ignis anhelat ;

Volcani donnes , & volcania nomine tellus,

Hue tune ignipotens coelo defeendit ab alto.

Ænéid. /. V II I . v. 41 (f.

« Entre la Sicile 8c 111e de Lipara, l’une des Eo-

» bennes, s’élève une île couverte de rochers, dont

» le fommet vomit d’affreux tourbillons de flammes

» & de fumée. Sous ces rochers tournans , émules

» du mont Etna, eft un antre profond, miné par les

» fournaifes des Cyclopes , qui fans ceffe y font gé-

» mir l’enclume fous leurs pefans marteaux. Là un

» feu bruiant, animé par les foufflets, embrafe le fer,

» qui retentit 8c étincelle fous les coups redoublés

» des forgerons. C’eft dans cette île ardente, de-

» meure de Vulcain ,. dont elle porte le nom , que

» le dieu du feu defeendit du haut des deux ».

{ D . J . )

VULCANO ou VO LCANO, Vile de, {Gèog. mod.')

île d’ Italie, voifine, 8c un peu moins grande que

celle de Lipari. On en tire beaucoup de foufre. Sur

le haut de cette île du côté du n ord , il y a une montagne

dont le fommet eft ouvert, & dont il fort pref-

que continuellement du feu 8c de la fumée ; c’eft de

cette île que nous avons donné le nom de volcans à

toutes les montagnes qui jettent du feu. { D . J . )

VU LG A IR E , adj. (Gram.) commun, tr ivia l, ordinaire

, du petit peuple ; des idées vulgaires; des

fentimens vulgaires ; penfer comme le vulgaire , fur

le vice , fur la vertu, fur la religion. Vulgaire s’op-

pofe quelquefois à ancien 8cJavant. On dit les langues

vulgaires ; la V énus vulgaire ou publique, étoit

l ’oppofée de la Vénus Uranie.

VULGAIRE,fubflitution, {Jurifprud.) lafubfiitution

vulgaire eft celle qui eft faite au profit d’un fécond

héritier au cas que le premier ne recueille pas la fuc-

ceflïon. Voyc^Su btitu tion & Fidéicommis. ( ^ )

VULG A T E ,f. f. {Théol.) nom qu’on donne au texte

latin de nos bibles, que le concile de Trente a déclaré

autentique 8c préférable aux autres verfions

latines.

Voici les termes de ce concile ,feff. iv. c. ij. « le

» faint concile confidérant que l’églife de Dieu ne ti-

» reroit pas un petit avantage fi de plufieurs éditions

» latines que l’on voit aujourd’hui,oh fçavoit qui èft

» celle qui doit paffer pour autentique , ordonne 8c

» déclare qu’on doit tenir pour autentique l’ancienne

» & commune édition qui a été approuvée dans PE-

» glife par un long ufage de tant de fieeles, qu’elle

» doit être reconnue pour autentique dans les leçons

» publiques, dans les difputes, dans les prédications

» dans les explications théologiques, 8c veut que nul

» ne fo itfio fé que de larejetter, fous quelque pré-

» texte que ce foit ».

Le concile, comme on v o i t , ne compare pas là

vulgate aux originaux ; il n’en étoit pas qu eft ion alors*

mais feulement aux autres verfions latines qui cou-

roient en ce tems-là, 8c dont plufieurs étoient fuf-

peftes, comme venant d’auteurs inconnus ou hérétiques:

C’eft donc mal-à-propos qu’on accufe l ’Eglife

d’avoir préféré la vulgate aux originaux. Salmeron

qui avoitaflifté au concile de Trente, &PaIlavicin

qui en a fait l’hiftoire, nous affurent que le concile

n’eut point d’autre intention que de déclarer que la

vulgate étoit la feule des verfions latines qu’il.approuvât

8c qu’il tînt pour autentique , comme ne contenant

rien ni contre la foi ni contre les moeurs.

Il eft certain que les chrétiens ont eu de bonne

heure des verfions de l’Ecriture, 8c qu’elles s’étoient

fi fort multipliées 8c avec tant de différences entre

e lle s, que S. Jérôme afsûroit qu’ il y avoit autant de

verfions diverfes qu’il y avoit d’exemplaires. Mais

parmi ces anciennes verfions, il y en eut toujours

une plus autorifée 8c plus univerfellement reçue,

c’eft celle qui eft connue dans l’antiquité fous le

nom d’ancienne italique, itala vêtus, de commune,

de vulgate, 8c qui fut appellée ancienne , depuis que

S. Jérôme en eût compofé une nouvelle fur l’hébreu.

La première avoit été faite fur lé grec des feptante,

mais 011 n’en connoît pas l’auteur, pas même par

conje&ure. On lui avoit donné le premier rang parmi

les éditions latines, parce qu’elle étoit la plus attachée

à la lettre 8c la plus claire pour le fens. Verbo-

rum tenacior curn perfpicuitate fententioe, dit S. Grégoire

, preefat. moral, in Job. Si Auguftin penfoit aufli

qu’elle devoit être préférée à toutes les autres verfions

latines qui exiftoient de fon tems, parce qu’elle

rendoit les mots 8c le fens ou la lettre, 8c l ’efprit du

texte facré avec plus d’exaâitude 8c de jufteffe que

toutes les autres verfions. Nobilius en 1588 & le

pere Morin en 1628 , en donnèrent de nouvelles éditions

, prétendant l’avoir rétablie 8c recueillie dans

les anciens qui l’ont citée.

- S. Jérôme retoucha cette ancienne verfion , traduifit

fur l’hébreu la plupart des livres de l’ancien Te-

ftament, mais il ne toucha point à ceux qui ne fe

trouvent qu’en grec , il fit quelques légères corre-

ûions à l’ancienne verfion italique du pfeautier, &

traduifit tout le nouveau Teftamentàla follicitation

du pape S. Damafe. C’eft cetté verfion de S. Jérôme

qu’on appelle aujourd’hui la vulgate, 8c que le concile

de Trente a déclarée autentique.

L’Eglife romaine ne fe fert que de cette vulgate de

S. Jérôme, excepté quelques paffages de l’ancienne

qu’on a laiffés dans le miffel 8c le .pfeautier tel qu’on

le chante, qui eft prefque tout entier dé l’ancienne

italique ; ou, pour mieux dire, notre verfion du pfeautier

n’eft pas même l’ancienne verfion latine réformée

fur le grec par S . Jérôme ; c’eft un mélange de

cette ancienne italique 8c des correftions de ce faint

doâeur.

Le concile de Trente ayant ordonné ,feff. iv. que

X Ecriture fainte f croit imprimée au plutôt le plus correctement

q u 'ilJ croit pojjible , particulièrement félon l P'

dition ancienne de la vulgate, le pape Sixte V. donna

fes foins à procurer une édition parfaite de là vulgate

latine, qui pût fervir de modèle à toutes celles que

l’on feroit dans la fuite pour toute l’églife catholique.

Il employa à cet ouvrage plufieurs favans théologiens

qui y travaillèrent avec beaucoup d’application.

Son édition fut faite dès l’an 1589, mais elle ne

parut qu’en 15 9 0 ; 8c comme elle ne fe trouva pas

encore dans toute la perfe&ion que l’on defiroit, le

pape

pape Clément V IS . en fit une autre édition en 1Ç92,

qui a toujours été confédérée depuis comme lé modèle

de toutes celles qu’on a imprimées. C’e lf cette

édition- que Féglife latine tient pour autentique-, fui-

vant la déclaration du concile de Trente , 8c félon

là bulle d'e-Clément VIII. Il ne faut pas tôutèfois s’imaginer

que- cette- édition foit entièrement exemte

dès plus légers défauts. Le Cardinal Bellàrmjn , qui

avoit travaillé avec d’autres théologiens à la-corriger,

réconnoît dans fa lettre à Luc de Brugés qu’il y a encore

plufieurs fautes que les correcteurs n’ont pas.

jugé à-propos d’ en ôter, pour de juftes eaufès.

La vulgate du nouveau Teftament eft celle que S.

Jérôme fit fur le grec , & que le concile de Trente

a:auffi déclaré.autentique , fans cependant défendre

d’avoir recours aux originaux; car plufieurs auteurs

catholiques, 8c en particulier le pere Bouhours , -qui

a employé les dernieres années de fa v ie à nous donner

une traduction françoife du nouveau Teftament,

conformément à la vulgate , conviennent que dans le

nombre dès différences qui fe trouvent entre le texte

grec 8c la vulgate, il y en a oit lès expreffîons greques

paroiffent plus claires 8c plus naturelles que les ex-

preflions latines, de forte que l’on pourroit corriger la

vulgate fur le texte grec, au cas que le faint fiége l’approuvât,

Cependant c es différences ne confiftent en

général que dans un petit nombre de mots & de fy liâtes,

qui n’influent que rarement fur le fens, outre que

dans quelques-unes de ees différences la vulgate eft autorifée

par un grand nombre d’anciens manuferirs.

Ainfi quelque déchaînement que les Proteftans aient

d’abord marqué contre la vulgate , on peut dire que

lès plus modérés 8c quelques-uns des plus habiles

d’entre eu x , tels que Grotius, Louis de D ie u , Fa-

gius, ont reconnu qu’elle étoit préférable aux

autres éditions latines.

En 16 7 5, l’univerfité d’Oxford publia une nouvelle

édition du nouveau Teftament grec, 8c elle prit un

foin particulier de comparer le texte grec Commun

avec tous les manuferits les plus anciens qui fe trouvent

en France, en Angleterre , en Efpagne 8c en

Italie, & de marquer toutes les différences des uns

aux autres.

Dans la préface de cet ouvrage, les éditeurs, en

parlant des diverfes traduirions de la bible en langues

vulgaires , obfervent qu’il n’y en a point qui puiffe

entrer en comparaifon avec la vulgate; ce qu’ils jufti-

fient en comparant les paffages des manuferits grecs

lès plus célébrés avec les mêmes paffages de la vul-

ga/e où il fe trouve quelque différence entre elle 8c

la commune copie greque imprimée. En effet, il eft

probable que dans le tems que S. Jérôme traduifit le

nouveau Teftament, il avoit des copies greques plus

exattes 8c mieiix confervées que toutes celles dont

on s’ eft fervi depuis l’établiffement des imprimeries,

c eft-à-dire depuis deux fieeles. D ’où il s’enfuit que

cette vulgate eft infiniment préférable à toutes les

autres verfions latines, 8c à jufte titre déclarée autentique.

M. Simon appelle ancienne vulgate greque la verfion

des fèptante, avant qu’elle eût été revue 8c réformée

par Origene. La révifion d’Origene l’emporta fur

cette ancienne verfion des feptante dont on cefla de

faire ufage ; de forte qu’à-préfent à peine en refte-t-il

quelques copies. Voye^ Septante.

^U L G IEN T E S , {Gèog. anc.) peuples de la Gaule

qarbonnoife : Pline, l. I I I . c. iv. leur donne pour

ydle Apta Ju lia , qui eft aujourd’hui la ville d’Apt.

Les Vulguntes faifoient partie des Tricorii. {D . j l )

VULNÉRABLE, adj- {Gramm.) qui peut être

bleffé. Les poètes ont dit qu’Achille n’étoit vulnérable

| P au taloji. Achille eft ici le fymbole de tous les

/Ommes extraordinaires.Quelque parfaits qu’ils aient

ete 9 quelque effort qu’ils aient fait pour s’elever au-

Tome X V 1L

dtflbs d * la condition humaine, il l'enr eft-toujours

refte un endroit vulnérable & mortel ; & c’eft tou-

joiws un P âtis, quelque ame vile , baffe &• fâché qui

le découvre. ^

V U LN É R A IR E , f. £ m

genre de plante à-fleur papilionacce. Le piftil fort dtt

caliæe qui a la forme dfon tuyau renfle ; il devient

dans la- fuite une ftlique courte qui contient une fe-

mence arrondie. Ajoutez aux carafteres de ce genre

que la. filique eft' rehfërmée dans une veffie foembra.

neule qm a fervi de calice à la fleur. Tournefort, in/l.

reïhwb. Woyt^ P l a n t e . j

La vulnéraire fauvage', vulneraria ruftica , I. R f f

6c, 1. eft des quatre eipeces de Tournefort l’a feulé

qu on doit ici décrire.

Sa racine eft fimple, longue, droite, noirâtre 8c

d’un goût Jégumineux ; elle pouffe des tiges à la Hauteur

d’environ un pié, grêlés, rondes, un peu rougeâtres

8c couchées par terre ; fes feuilles font rangées par

paires fur une côt,e, terminée par une feule feuille ;

e les font femblables. à celles dugalenga', mais un peu

plus moelleufesv, velues en-de flous 8c tirant fur le

blanc, d’un verd jaunâtre en-deffus, d’un goût dou-

çatre accompagné de -quel.que âcreté celles qui fou-

tiennent les fleurs: aux fomnutés. des rameaux font

oblongnes 8c plus larges, que les autres.

Les fleurs naiffentaux fomm.ets des branches diG

pofées en bouquets, légumineufes, jau,nes , foute-

nues chacune par un calice fait en tuyau renflé, lanugineux

, argentin 8c fans odeur.; lorfque la fleur eft

paffëe, ce calice s’enfle, davantage , 8c devient’ une

veffie qui renferme une capfule membraneufç remplie

pour l’Ordinaire d’üne ou dé deux petites fe-

menéès jaunâtres. v

Cette plante croît aux lieux montagneux, fecs ^

fablonneüx , fur des coteaux expofés au foie i l , en

terrein- maigre, 8c fur les bords des -champs.' On la

cultive quelquefois dans lés'jardins , à caii-fé de fa

fleur qui donne des variétés 8c qui pa-roît en Juin. Sa

graine mûrit au mois d’Août. {D . J .)

V u l n é r a i r e plante, {Médec.) les Médecins appellent

plantes vulnéraires celles qui guériffent les

plaies 8c les ulcérés tant internes qu’ex-ternes. Or les

plaies font quelquefois accompagnées d’hémorrhagies

, ou bien elles dégénèrent en ufeeres lorfqu’elles

lont vieilles ; ou même il furvient des inflammations

autour des plaies ; enfin il fe fait encore’ un amas

d’humeurs qui venant à s’épaiflir dans les vaiffeaux

forment des obftru&ions. Toutes ces eirconftances

font fort contraires à la guérifon des plaies. C’eft

pourquoi félon que ces plantes peuvent remédier à

ces différens obftacles, on les divife en plufieurs

claffes , 8c fur-tout en trois principales. '

La première claffe contient les plantes vulnéraires

aftringentes , lefquelles en fronçant l’extrémité des

vaiffeaux ou épaiflïffant le fang , arrêtent les hémorrhagies

, & procurent une prompte réunion des parties.

La fécondé claffe contient les plantes vulnéraires

déterfives qui diffolvent la mucofité âçre attachée

aux bords des plaies ; 8c la trofieme claffe renferme

les plantes vulnéraires réfolutives, qui calment l’inflammation

des plaies & réfolvent les tumeurs en

adouciffant l’acrimonie des humeurs, & en relâchait

les fibres qui font en crifpation. {D . J .)

V u l n é r a i r e s d e Su i s s e , {Mat. mèdic.) Fbyei

F a l t r a n c k .

VULPINALES , f. f, pl. {Antiq. rom.) les vulpind-

les étoient chez les Romains une fête publique où

l’on brûloit dès renards ; cette fête fe célebroit le 1 o

Avril. On a imprimé dans les Mémoires de littérature

& d'hijloire, fur cette fête une differtation que l’on

peut cojifulter. {D . J . )

V U L S I, {Géog^mod.) petite ville de la Turquie

européenne dans la Morée, vers le nord de la Tfa-

D D d d

I