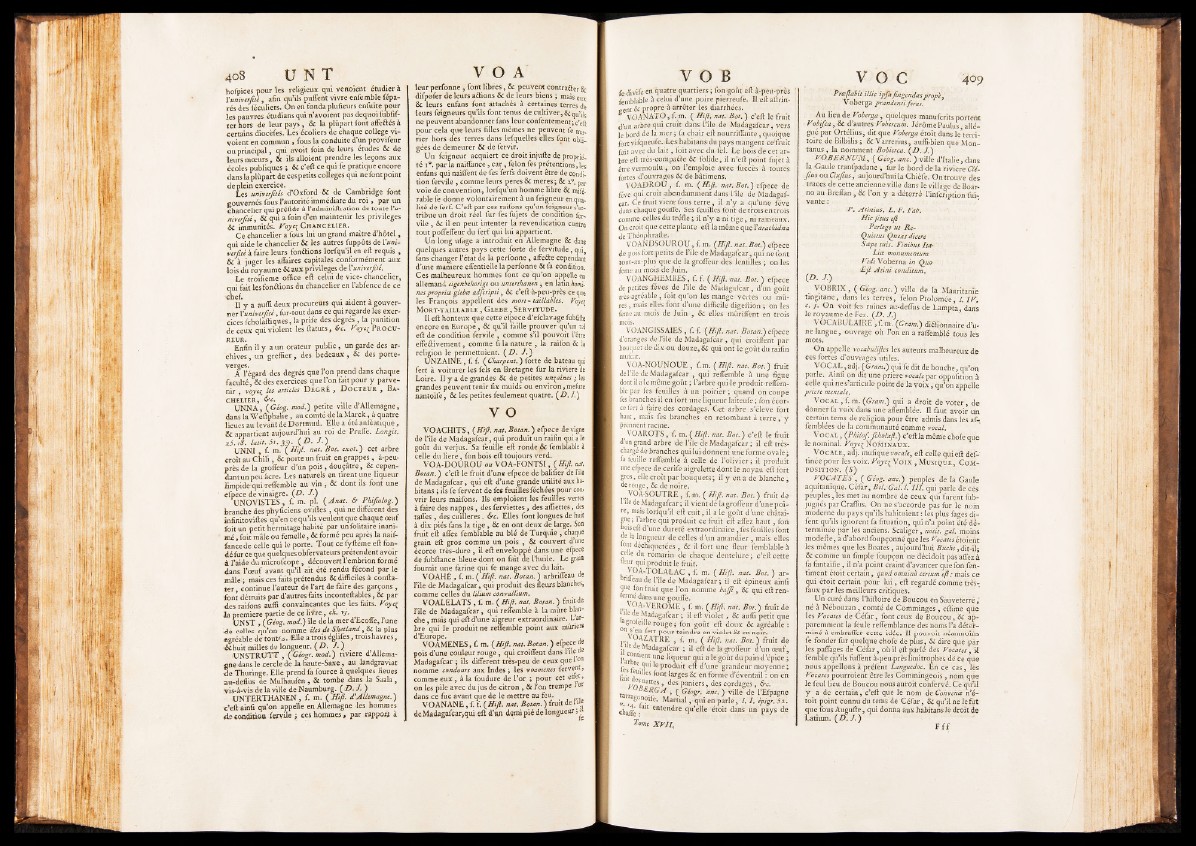

408 U N T

hofpices pour les religieux qui vefioiè'nt étudier à

Vuniveeftté, afin qu’ils puffeïit vivre enfemble fépa-

rés des fïculiers. On en fonda plufieurs enfuite pour

les pauvres étudions qui n’avoient pas dequoi fubfif-

terhors de leur pays , 8ç la plupart font affeftés à

certains diocèfes. Les écoliers de chaque college vl-

voient en commun > fous la conduite d un provifeur

ou principal, qui avoit foin de leurs études & de

leurs moeurs, & ils alloient prendre les leçons aux

écoles publiques ; 8c c’eft ce qui fe pratique encore

dans la plupart de cespetits colleges qui nefontpoint

de plein exercice. ' _. . _ . . . .

Les leniverfitls d’Oxford ■ & de Cambridge font

gouvernés fous l’autorité immédiate du r o i , par un

chancelier qui préfide à radminiltration de toute l’n-

mverfiti, & qui a foin d’en maintenir les privilèges

&c immunités. Voyt[ Chancelier.

Ce chancelier a fous lui un grand maître d’hôtel *

qui aide le chancelier & les autres fuppôts de l’nni-

ytrfui à faire leurs fonûions lorfqu’il en eft requis ,

& à juger les affaires capitales conformément aux

lois du royaume & aux privilèges de YuniverfiU.

-Le troifieme office eft celui de vice-chancelier,

qui fait-lesfonaions du chancelier en l’abfence de ce

chef. . . . ,

Il y a auffi deux procureurs qui aident à gouverner

l’univcrjàc, fur-tout dans ce qui regarde les exercices

fcholaftiques, la prife des degrés , la punition

de ceux qui violent les ftatuts, £ c, f ’oyeç Pro cu r

e u r .

Enfin i l y a un orateur public, un garde des arc

h iv e s , tin g re ffie r, des bedeaux, & dés porte-

verges.

A l’égard des degrés que l’on prend dans chaque

fa culté 7& des exercices que l’on fait pour y parvenir

, ï’Oy.Ç As articles DEGRÉ , D octeur , Bachelier,

fir.

U N N A , (Grog, moi.') petite ville d Allemagne,

dans la Weftphalie, au comté de la Marclc, à quatre

lieues au levant de Dortmud. EUéa été anféatiqué ,

& appartient aujourd’hui au roi de Pruffe. Longée.

2S.1&. lu e it .S 1 .3 3 . ( D . ƒ .) •

DNNI f. m. ( Hijl. tuu. Bot. exot. ) cet arbre

c ro îtauC h ili, & p o rteu n fruit en grappes, à-péu-

près de la groffeur d’un p o is, douçâtre, & cependant

un peu âcre. Les naturels en tirent une liqueur

limpidequireffemble au vin , & dont ils font une

efpece de vinaigre. (D . A )

U NO V IST E S , C m. pl. ( Jn a t . * Phifwlog. )

branche des phyficiens oviftes , qui ne différent des

infinitoviftes qu’ en ce qu’ils veulent que chaque oeuf

foitun petit hermitage habité par unfolitaire inanimé

, foit mâle ou femelle, & formé peu après la naif-

fancede celle qui le porte. Tout ce fyftème eft fondé

fur ce que quelques obfervateurs prétendent avoir

à l’aide du microfcope , découvert l’embrion formé

dans l’oeuf avant qu’il ait été rendu fécond par le

mâleq mais ces faits prétendus & difficiles à confta-

ter continue l’auteur de l’art de faire des garçons ,

font détruits par d’autres faits inconteftables, 8c par

desraifons auffi convaincantes que les faits. Voye^

la première partie de ce liv re , ch. vj..

UN ST , (Géog. mod.) île delà m erdEcofle, l’une

d e celles qu’on ■ nomme :tles- de Shetland, 8c la plus

agréable de toutes. E lle a trois églifes, trois havres,

•dchuit milles de longueur. (D . / . )

AJN5T R U T T , (Géogr. mod.) riviere d Allemagne

dans le cercle d e là haule-Saxe, au .landgraviat

d e Thuringe. Elle prend fa fource à quelques lieues

au-deflus de Mulhaufen , 8c tombe .dans la Saala,

vis-à-vis de la ville deNaumburg. (.D. J . )

■ UNTERTHANEN , f. m. (H ifi. d’Allemagne.)

c’eft ainli qu’on appelle en Allemagne les hommes

de condition fervile ; ces hommes, par rappoij à

V O A

leur perfonne, font libres, & peuvent contrarier Sc

difpofer de leurs avions 6c de leurs biens ; mais eux

6c leurs enfans font attachés à certaines terres de

leurs feigneurs qu’ils font tenus de cultiver, & qu’ils

ne peuvent abandonner fans leur confentement; c’eft

pour cela que leurs filles mêmes ne peuvent fe marier

hors des terres dans lefquelles elles font obligées

de demeurer & de fervir.

Un feigneur acquiert ce droit injufte de proprié,

té i® . par la naiffance > c a r , félon fes prétentions,les

enfans qui naifl'ent de fes ferfs doivent être de condition

fervile , comme leurs peres 6c meres ; 6c 20. par

voie de convention, lorfqu’un homme libre 6c mifé-

rable fe donne volontairement à un feigneur en qua-

lité de ferf. C ’eft par ces raifons qu’un feigneur s’attribue

un droit reel fur fes fujets de condition fer-

vile , 6c il en peut intenter la revendication contre

tout polfeffeur du fe rf qui lui appartient.

Un long ufage a introduit en Allemagne & dans

quelques autres pays cette forte de fervitude, qui

fans changer l’état de la perfonne, affe&e cependant

d’une maniéré effentielle la perfonne & fa condition.

Ces malheureux hommes font ce ^u’on appelle en

allemand eigenbehorige ou unttrthamn en latin Aowî-

nes proprioe gleboe adfcripti, 6c c’eft-à-peu-près ce que

les François appellent des mort- taillables. Voye[

Mort-taillable , Glebe , Servitude.

Il eft honteux que cette efpece d’efclavage fubfîfte

encore en Europe , 6c qu’il faille prouver qu’un tel

eft de condition fervile , comme s’il pouvoit l’être

effectivement, comme fi la nature , la raifon & la

religion le permettoient. (D . / . )

UN Z A IN E , f. f. ( Charpent. ) forte de bateau qui

fert à voiturer les fels en Bretagne fur la riviere de

Loire. Il y a de grandes 6c de petites un^aines ; les

grandes peuvent tenir fix muids ou environ,mefure

nantoife, 6c les petites feulement quatre. (D , J.)

V O

VOACHITS, (Hiß. nat.Botan. ) efpece de vigne

de l’île de Madagafcar, qui produit un raifin qui a le

goût du verjus. Sa feuille eft ronde & Semblable à

celle du liere, fon bois eft toujours verd.

VOA-DOUROU ou V OA -FONTSI, ( Hiß. mu

Botan.) c’eft le fruit d’une efpece de balifier de l’île

de Madagafcar, qui eft d’une grande utilité aux ha*

bitans ; ils fe fervent de fes feuilles féchées pour cou»

vrir leurs maifons. Ils emploient les feuilles vertes

à faire des nappes, des Serviettes , des affiettes, des

taffes , des cuillères, &c. Elles font longues de huit

à dix piés fans la tig e , 6c en ont deux de large. Son

fruit eft affez Semblable au blé de Turquie , chaque

grain eft gros comme un pois , 6c couvert d’une

écorce très-dure , il eft enveloppé dans une efpece

de fubftance bleue dont on fait de l’huile. Le grain

fournit une farine qui fe mange avec du lait.

VOAHÉ , f. m. ( Hift. nat. Bocan. ) arbriffeau de

l’île de Madagafcar, qui produit des fleurs blanches,

comme celles du lilium convàllium.

VOALELATS , f. m. (Hiß . nat. Botan. ) fruit de

l’île de Madagafcar, qui reffemble à la mûre blanche

, mais qui eft d’une aigreur extraordinaire. Uar-

bre qui le produit ne reffemble point aux mûriers

d’Europe. ,

VOAMENES, fi m. (Hiß. nat. Botan. ) efpece de

pois d’une couleur rouge, qui croiffent dans l’île de

Madagafcar ; ils different très-peu de ceux que 1 on

nomme condours aux Indes ; les voamems fervent,

comme e u x , à la foudure de l ’or ; pour cet effet,

on les pile avec du jus de citron , & Fon trempe 1 or

dans ce fuc avant que de le mettre au feu.

VO AN AN E , f. f. (Hiß. nat. Botan. ) fruit de 1 »0

de Madagafcar,qui eft d’un demi pié de longueur ; *

V O B

fe divife en quatre quartiers ; fon goût eft à-peu-près

femblable à celui d’une poire pierreufe. Ileftaftrin-

ent & propré à arrêter les diarrhées.

VOANATO, f. m. ( Hiß. nat. Bot. ) c’eft le fruit

d’un,arbre qui croît dans I’île de Madagafcar, vers

le bord de la mer ; fa chair eft nourriffante, quoique

fort vifqueufe. Les habitans du pays mangent ce*fruit

foit avec du la it , foit avec du fél. Le bois de cet arbre

eft très^eompafte & folide, il n’eft point fujet à

être vermoulu i, on l’emploie avec fuecès à toutes

fortes d’ouvrages 6c de bâtimens.

VOADROU, f. m. (Hiß. nat. Bot.') efpece de

fève qui.croît .abondamment dans i’île de Madagafcar.

Ce fruit vient fous terre, il n’y a qu’une fève

dans chaque goüffe. Ses feuilles font de trois entrois

comme celles du trèfle ; il n’y a ni tige, ni rameaux.

On croit que cette plante eft la même que Varachidna

de Théophrafte.

VOANDSOUROU, f. m. (Hiß. nat. B o t efpece

de pois fort petits de l’île de Madagafcar, qui ne font

tout-au-plus que de la groffeur des lentilles ; on les

ferne au mois de Juin.

VOANGHEMBES, fi f. ( Hiß. nat. Bot. ) efpece

de petites fèves de l’île de Madagafcar, d’un goût

très-agréable, foit qu’on les mange vertes ou mûres

, mais ellés font d’une difficile digeftion ; bn les

ferne au mois de Juin , & elles mûriffent en trois

mois..

d’oranges de File de Madagafcar, qui croiftènt par

bouquet de dix ou douze, 6c qui ont le goût du raifin

mufeat. •>'

VOA-NOUNOUE , fim. (H iß . nat. Bot.') fruit

de l’île de Madagafcar , qui reffemble à une figue

dont il a le même goût ; l’arbre qui-le produit reffemble

par fes feuilles à un poirier ; quand on c'Oupe

fes branches il en fort une liqueur laiteufe ; fon écorce

fert à faire des cordages. Cet arbre s ’élève fort

haut, mais fes branches en retombant à te r re , y

prennent racine.

VOAROTS, fi m. ( Hiß. nat. Bot. ) c’eft le fruit

d’un grand arbre de l’île de Madagafcar ; il eft très-

chargé de branches qui lui donnent une forme ovale ;

fa feuille reffemble à celle de l’olivier ; il produit

une efpece de cerife aigrelette dont le noyau eft fort

gros, elle croît par bouquets ; il y en a de blanche,

de rouge, 6c de noire.

,a VOA-SOUTRE ,.ft m. ( Hiß. nat. Bot. ) fruit de

l ’île de Madagafcar ; il vient de la groffeur d ’une poire,

mais lorfqu’il eft cuit, il a le goût d ’une châtaigne

; l’arbre qui produit ce fruit eft affez haut , fon

bois eft d’une dureté extraordinaire, fes feuilles font

de la longueur de celles d’un amandier , mais elles

font déchiquetées , 6c il fort une fleur femblable à

celle du romarin de chaque dentelure ; c’eft cette

fleur qui produit le fruit.

, VOA-TOLALAC , f. m. ( Hiß. nat. Bot. ) ar-

bnffeau de l’île de Madagafcar ; il eft épineux ainfi

Sue fdn fruit que l ’on nomme ba£i 9 6c qui eft renferme

dans une gouffe.

p.^^A'VEROME , f. m. (Hiß. nat. Bot.) fruit de

ue de Madagafcar ; il eft v io le t, 6c auffi petit que

agrofeille rouge; fon goût eft doux 6c agréable :

°nxLen ^ert Polir teindre en violet 6c en noir.

]*.; j AZATRE , f. m. ( Hiß. nat. B o t.) fruit de

m e . Madagafcar ; il eft de la groffeur d’un oeuf,

l’arbntient-Une ^ tïuei,r R1“ a Ie goût du pain d ’épice ;

fes f " ? 11 Pr°d uit e f t d’uné grandeur moyenne ;

fait ?Ul es ^ont larges & en forme d’éventail : on en

J e t t e s , des paniers, des cordages, &c.

tai-ro , ( Géogr. anc. ) ville de l’Efpagne

v t S0apife. Martial, qui en parle, l. I . épigr. 5 a\

«haffè •3lt entent^re Ru’elle étôit dans un pays de

Tomç XVII.

V O C 4°9

Pfoejlabiiillic ipfafingendaspropi,

Voberga prandmti feras.

Au lieu de Vtbcrga, quelques manuferits portent

Vobifca, 6c d’autres Fobercutn. Jérôme Paulus, allègue

par Ortélius, dit que Voberga étoit dans ^ te r r itoire

de Bilbilis ; 6c Varrerius , auffi-bien que Mon-

tanus,, la nomment Bobierca. (D . J .)

VO B ERN UM ., ( Géog. anc. ) ville d’Italie, dans

la Gaule tranfpadane , fur le bord de la riviere Clé-

Jiu s omCIuJ ius, aujourd’hui la Chièfe. On trouve des

traces de cetteancienne ville dans le village deBoar-

no au Br’effan , 6c l’on y a déterré Tiftfcription-fui-

vante :

P . Atinius. L . F. Fab.

Hic Jîtus efi

Perlege Ut Re-

Quiuus Queas dicére

S ape tuïs. Finibus lia-

L ia nionumtnium

Vidi Voberna in Quo

‘E ft Atini conditum.

(O- J )

VO B R IX , ( Géog. anc.) ville de la Mauritanie

tingitane, dans les terres, félon Ptolo'mêë, L. IV .

c. j . On voit fes ruines au-deffus de Lampta, darts

le royaume de Fez. (D . J . ) •

VO CABULAIR E, f. m. (Gram.) difrionnaire d’une

langue, ouvragé oii l’on en a raffemblé tous les

motsi

On appelle vocabulifies les auteurs malheureux de

ces fortes d’ouVragés utiles.

VO C A L , adj. (Gram.) qui Te dit de bouche, qû’on

parle. Ainfi on dit une prière vocale par oppofition à

celle qui ne s’articule point de la v o ix , qu’on appelle

priere mentale.

Vocal , fi ni. (Gram.) qui a droit de voter, de

donner fa voix dans une afiemblée. Il faut avoir un

Certain tems de religion pour être admis dans les àf-

femblées de la communauté comme vocal.

V ocal , (Philof. fehoiaft.) c’eft la même chofe que

le nominal. Voye^ NoMinaux.

Vocale, adj. 'müfique vocà/è, eft celle qui eft dëf-

tinéepour les vo ix .’VdyeçV o i x , Musique., Composition.

(S )

V O C A T É S , ( Géog. anc.) peuples de là Gaule

aquitanique. Céfar, Bel. Gai. I. I I I . qui parle de cés

peuples, les met àu nombre de ceux qui furent fub-

jugués par Craffus. On ne s’accorde pas fur le nom

moderne du pays qu’ils habitoient : les plus fages di-

fent qu’ils ignorent fâ fituation, qui n’a point été déterminée

par les anciens. Scâliger, no'tït. gàl. moins

modefte, a d’abord foupçonné que les Votâtes qXoient

les mêmes que les BoateS, aujourd’hui Buchs, dit-il;

6c comme un fimple foupçon ne décidoit pas àflèz à

fa fantaifie , il n’a point craint d’avancer que fon fen-

timent étoit certain, quod omninb certum eft : mais ce

qui étoit certain pour lu i , eft regardé Comme très-

faux par les meilleurs critiqués.

Un curé dans l’hiftoire de Boücoii en Sàüvéterré

né à Nébouzan, comté de Comiiiirigës , eftimë qüe

les Vocates de Céfar, font Ceux de Boucou, & apparemment

la feule reffemblance des hômsi’â déterminé

à embraïîèr cette idée. Il pouvoit néanmoins

fe fonder fur quelque chofe de plus, & dirë que par

les paffages de Cé lar, où il eft parlé dés Vocates , il

femble qu’ils fuffent à-peu-près limitrophes de te que

nous appelions à préfent Languedoc. En cè ca s , lès

Vocates pourroiênt être les Commingèois , nom que

le feul fieu de Boucou nous aufoit confervé. C e qu’il

y a de certain, c’eft que le nom de Cohvehoe n’é-

toit point connu du tems de C é far, & qu’il ne lé fut

que fous Aügufte, qui donfia aux habitans lê droit de

Latium. (D . J . )

F f f